袁晓萍反思(袁晓萍课堂上有一种需要叫)

袁晓萍

任教于杭州学军小学,特级教师、人教版小学数学微课资源库建设核心组成员,两次获得全国赛课一等奖、省教学评比一等奖,先后参与主持多个国家级、省市级课题研究,撰写的《将数学阅读请进课堂》获全国教学论文评比一等奖,著有专著《向学生借智慧》。

按:不经意的,我们常常会简化儿童探索过程中必要的“破茧挣扎”的环节,长此以往,儿童将失去主动探索的热情,受制于老师给定的思想。在课堂上有所不为,才是老师打心眼里生出的对儿童的敬畏感。

课堂上,有一种需要

叫“不需要”

我们往往关心别人需要什么。

但买过东西的人都会有这样的体验:顾客走到哪里跟到哪里,服务员如果对客人“照顾”得太多、喋喋不休地为顾客提各种建议,反而会让客人产生了种种逆反心理。

殊不知,顾客还有一种需要就是“不需要”,在顾客仔细欣赏商品时,我们需要静静地等待。在客人需要帮助的时候,适时地出谋划策,才是一个优秀导购员的素养。

由此,推及我们的课堂教学,特别是“图形与几何”领域的教学。据我们调查,大部分学生在学习几何图形的知识前,对于相关的知识都已经有了或多或少的认知。因而,学生在学习中自然也有一种需要叫做“不需要”,透视其中的教学误区,我们需要有这样的教学意识:了解学生的“不需要”和了解学生的“需要”同样重要。

要学的知识学生已经知道了怎么办?

——需要分层驱动,不需要重起炉灶

【问题凝视】自主探究——“为谁辛苦为谁甜”

[课例]《圆的周长》的自主探究环节

教师在揭示课题后,便提出了研究主题:

①选择三个大小不同的圆,想办法量出这个圆的周长

②计算圆周长与直径的比,你能发现什么?

笔者在课堂巡视间发现,一大部分学生在进行测量后,并不急于把量得的数据记录下来,而是把直径先乘以3.14,再与量得的结果进行一番对比、加工后,才把自己“满意”的数据记录下来。

【成因透视】

据调查,全班有三分之二以上的学生,在学习《圆的周长》一课之前,对圆的周长计算公式、圆周率已经有了或多或少的认识,教学中自然不能把他们当作一张白纸。而留意上面的探究建议和探究过程,我们会发现——

1.探究内容平面化,束缚“自主”。学生的操作只是为了计算他们早已知道“圆周率”,他们的活动只在“奉命操作”中作平面运动,导致了“凑3.14”这样的探究价值不高的操作活动,只是教师自己的一个过渡性的环节。

2.探究目标单一化,窄化“自主”。对于自己知道的却又不是真正了解的“π”进行探究的活动,是个难得的让学生整合已知与未知,进行缜密数学思考的训练机会,但是教学中却没有这样的目标预设。

正所谓,学生已经知道了“结果”的自主探究,为谁辛苦为谁甜?

【出路审视】

学生已经知道了,其实是一件好事!当学生已经会了,自然不需要教师看似好心地、组织学生不厌其烦地进行探究与发现。问题转向为,我们如何顺应“学生已经知道了”的这个教学事实,对学生作分层驱动,进行更具挑战性的价值引导。

1.自主探究必须体现整合。当学生对新知已经有了初步认识时,要创设有更大思维空间的探究任务。这个任务要充满“诱惑力”,能够使学生在探究中“入情入境”,“思接千载”,体味探究的充实与舒畅。这就要求教师跳出原有的教学框架,选准学生探究的生发点,情感蕴积的释放点,纵横捭阖的联结点,融理解、感悟、内化、运用于一炉。

2.自主探究必须拓展延伸。自主探究的过程不仅是学生得到数学结论的过程,教师更有责任为其构筑验证反思的平台,进行最大限度地拓展,要尽量地延伸,让学生在课外大视野中探究,从而获取人文精神,增长数学智慧。

所以,上例的自主探究不妨做如下修改:

(1)起点调查:关于圆的周长,你已经知道了哪些知识?

(根据学生回答,板书:C = πd ,π=3.1415926…… π≈3.14)

(2)设计实验:提问:如果要请你来设计一个实验,来验证圆周长与直径的倍数关系,你会怎么来设计?

交流学生的各种化曲为直的方法:用直尺滚动圆周;用线绕圆周,量线的长度;将圆周无限次折,接近于直线后度量,乘以所折的份数;……

(3)操作反思:学生操作,引导学生边操作进行反思。

①我们一定能准确地得到“π”吗?

②哪些因素会影响计算所得数据的准确性?

③我们在实验操作时要注意些什么?

(4)拓展延伸:古人是如何越来越精确地得到“π”值的呢?(呈现圆周率的发展历史,引导学生进一步反思操作过程)

课堂练习过剩怎么办?

——需要适当粗糙,不需要一味细腻

【问题凝视】课堂练习——“串成的项链有点沉”

常常听到老师们有这样的抱怨,书本的练习这么多,练习课做做书上的练习就差不多了,那有时间再进行拓展。

[课例]《长方体与正方体的整理与复习》的课堂练习部分

第十册P142 练习十六

老师的操作方式通过就是让学生先解题,然后再一一讲评,所讲、所做的也只是一道题,而不是一类题。

【成因透视】

目标越多,每个目标分配的时间就越少,什么都想抓,往往结果是什么都没有抓住。正如孔子所说的“少则得,多则惑”。

许多老师在课堂设计中追求“凤头、猪肚、豹尾”, 以至课堂练习时畸形地追求完整性和创意,把练习设计得太过细腻以至琐碎了。让学生循着教师“精心雕刻”式的设计,走标准化的路线,费时费力。练习缺乏一种探究的乐趣和重新发现的喜悦,无形中压制了学生的数学思维。

许多老师认为练习的设计应该与新课的设计一样,也应有明显的“起、承、转、合”。殊不知,这种过分细腻的练习形态,让老师们不知不觉地陷入到操作主义与技术主义的误区,让学生陷入简单练习的可能性浪费中。

正所谓,每题必做,每题必讲,颗粒饱满的珍珠串连在一起,串成的项链确实有点沉!

【出路审视】

设计练习时,我们不需要一味的细腻,而需要有“适当粗糙”的智慧。根据学习的重点与难点,作一个均衡的安排,当练习过剩了,需要的是教师对习题进行“剪枝瘦身”,结合练习让学生作更有价值的数学思考。

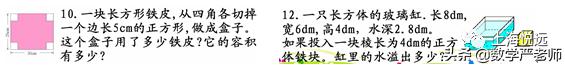

1.削枝强干,练习瘦身。课堂练习时,只有目标简明,才能集中兵力,让学生在练习中获得更丰富的数学感受,熟能生趣,熟能生智。因此要对练习内容进行“剪枝瘦身”,剪掉“徒枝”,保留“果枝”,让有限的“肥料”集中用在长果子上。对于书本上这两页的练习,可以根据学生的认知水平,大胆舍弃难度不大的练习,如选择下面两题做为重点来展开。

2.重组教材,丰富思维。我们知道,一道习题背后蕴藏的信息很多,让学生就题解题,是不能最大限度地提取其中的数学价值的。善于取舍、重组教材,尽量考虑同一类型组合,对比类型组合,逆向类型组合等题组的形式,才能克服练习内容的“泛化”,追求简约而完整的练习效果,真正地丰富学生的数学思维。

以习题10、12的指导为例:

(1)由平面到立体:一张长方形铁片,怎样可以做成一个无盖的长方体铁盒?怎样剪所折成的盒子能容纳的物体最多?

(2)由规范到变式:如果要做一个正方形的铁盒,该怎么办?剪成的每个平面与立体图形之间有什么关系?

(3)由单一到多元:如果在这个长方体盒内装上水,再投入一个正方体铁块,可能会发生哪些情况?探讨每种情况中,铁块体积与水的体积之间的关系。

情况①:铁块全部浸没,水未溢出;

情况②:铁块未全部浸没,水未溢出;

情况③:铁块全部浸没,水溢出;

情况④:铁块未全部浸没,水未溢出。

学生的思路太分散怎么办?

——需要强势牵引,不需要信马由缰

【问题凝视】交流发布——“脚踩西瓜皮,滑到哪里算哪里”

[课例]《图形的周长》探究后反馈环节

探究任务:用手中的工具测量下面图形的周长,并做记录。

学生充分操作后,教师组织反馈:谁来汇报一下你是怎么测量的?有哪些方法?选择你喜欢的图形,想先说哪个就先说哪一个。

每个图形的探究方法都有许多,不同的学生有着不同的观点与意见。教师一会儿抓住某一点进行创造性点拨,一会儿对学生的多种方法进行解读,一会儿利用圆形引出新的话题进行辩论……

【成因透视】

上面的案例中,由于过于依赖学生的主体地位,将教者的主导地位遁于无形,才导致课堂的零散,使数学课处于热闹但却低效的状态。

1.面面俱到,眉毛胡子一把抓。被学生的交流发布牵着走,一味地信马由疆,教学环节被填充得过度臃肿。就像断了线的风筝,飘忽无踪,让学生捉摸不透;又像餐桌上的“火锅”,想添啥就添啥,让人感觉随意、无序。

2.随波逐流,看不到知识增量。一味自由地选择,教师主导作用的缺失,发布目标的模糊,必将导致学生处于一种“自为”的状态。只注重“生”的形式而不关注“成”,随波逐流的交流发布里,看不到学生从迷茫到顿悟的过程,更看不到知识、思维的增量。留在学生脑海中的,只有零敲碎打的知识点,而对承载这些知识点的表达方式与思维内涵却一无所知。

【出路审视】

在交流发布的环节,“学”与“导”应该是参差存在、交替进行、和谐发展的。当交流发布过于分散时,需要教师及时出击,进行强势牵引,用智慧的“收敛”组织高效的发布。

1.点面结合,收敛思维。教师可以在交流发布前为学生设计一个交流的问题串,以此来规范发布流程,更好地达成目标。“牵一发而动全身”,引导学生收敛思维,进一步反思整理操作环节,使交流过程集中、高效。如上例,在操作结束后,教师可以在操作后提出以下操作建议:

为了让同学们的汇报更精彩,老师给同学们的汇报提几条建议,我们先用1分钟时间再好好讨论一下行吗?

(1)有哪些不同的方法?

(2)有万能的方法吗?

(3)有简单的方法吗?

(4)我们的方法有哪些优点和不足?

2.顺藤摸瓜,顺学而导。在交流发布的过程中,充分发挥教师的主导作用,通过设问,引发学生拓宽思维,促进学习的动态生成。更深入的数学思考都是通过巧妙预设引出,环环相扣,可以让我们看到更精彩的生成。

(1)有哪些方法(滚、绕、尺子量)

(2)有没有万能的方法?(用线绕)生活中有些图形特别大,用线绕会比较麻烦。

(3)有没有简便的方法?

生1:量长方形的时候只要量出其中的两条边就可以了。

师:为什么?

生1:量出这两条边(指图),然后再乘二就可以了,因为长方形的对边相

等。

生2:○形,我指的是可以先对折后量出半圈的长,再乘2。

生3:还可以再对折,然后乘4

生4:★,因为每条边都相等,只需量出一条边再乘10。

师:看来我们所选择的简便方法是要根据图形特点来选择的。有一个四边形只要测量出一条边就可以了,猜一猜他量的是什么图形?

……

【深度聚焦】

“需要”,是一个既古老又时尚的概念。

说它古老,因为它与马斯洛的需要层次理论共生;说它时尚,因为就数学教学研究而言,我们的视野才开始真正关注这个闪着金光的词汇。于是,我们开始满足来自于学生、来自于课堂、来自于听课者的各种各样的需要,也不由得对“需要”发出了“乱花渐欲迷人眼”的感喟。

就上面所举的这些案例,可以看出,教学中我们对于“需要”的理解,大体存在这样几种偏差。

泛化的需要。一味地求新求异,不把功夫用在吃透教材上,而是漫天去找情境,找资料,找到之后爱不释手,全部填塞。教材的例题习题浅尝辄止,大量课外的拓展充斥课堂,造成了“泛需要”的偏向。

浅化的需要。将学生的一切愿望、一切表现全都装进“需要之筐”,当学生的数学理解有所偏出时,教师或不知所措,或不加引导,或推波助澜,导致课堂思维的浅显和单薄。

异化的需要。没有扎实的基础,就追求变式的思维;没有静心的思考,就追求独特的视角。看似课堂讨论气氛热烈,其实是学生漫无边际的讨论,离题万里,理解肤浅。

那么,怎样才能正确地把握学生需要什么?不需要什么呢?

1.应有的原点扣问:学生的学习起点

学习型环境下的课堂,早已不是“未知到新知”的习惯性形态。对所学知识的“全然未知”的前提早已不复存在了,代之以学生在“先期学习”中对某些知识的“有所知”。因此,我们必须在上课前或上课初了解学生的学习起点,诊断学生的学习需求。

——学生在课前哪些已经会了?哪些是似懂非懂?哪些一点不懂?

——利用哪些学生的起点?如何利用学生的起点?

——这节课有上与没上的区别应该在哪里?

——上完这节课后,学生的思维应该有哪些方面的增量?

2.应有的教学策略:学会等待

考虑到不同的学生有不同的个性特征,不同的学生有不同的思维方式。我们的课堂不需要“热闹”,需要的是给学生营造的是一个默默思考的“场”,一个默默品味的“场”。学会等待,才能为学生营造一个“静静的学习的场”,教师才能在“场”中从容检索、缜密思索,根据每个学生的“需要”选定教学的最佳路径和突破口,帮助他们拾级而上,自我完善。

3.应有的教学精神:巅覆与重构

我们太习惯于讲清讲透每个知识点的来龙去脉,我们太习惯于给我们的教学“添枝加叶”,我们太习惯于“热热闹闹”的课堂……却忽视了我们的课堂中,还有太多的“需要”需要巅覆,有太多的“不需要”需要重构。

因为,有一种需要叫“不需要”!

有一些内容需要学生独立探索,不需要教师越俎代疱。

有一些结论需要学生“意会”,不需要教师“言传”。

有一些练习需要教师整合精减,不需要学生重复练习。

有一些环节需要学生自悟自得,不需要教师多加干预。

有一些习题需要学生潜心涵泳,不需要教师纸上谈兵。

有一些生成需要教师及时搁浅,不需要教师节外生枝。

有一些错误需要学生自我否定,不需要教师防患于未然。

END

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com