子夜四时歌春李白(李白子夜吴歌冬歌)

宋朝的无门慧开禅师写过一首诗,到现在还广为传诵。他说:“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节。”这真是一位高僧写出来的诗,让人把一切挂碍都放下,心头全无闲事、俗事,这才能享受人间好时节。可李白不是高僧。我们最喜欢他的地方,恰恰在于,他是谪仙人,却又那么热爱人间,热爱人间的名山大川,热爱人间的美酒佳肴,热爱人间的功名利禄,也热爱人间的儿女情长。这天上的气度和人间的情怀结合起来,才是真正的李白,也才成就了真正的李白。

为什么要说这些呢?因为李白的四时歌,并非不管闲事的春花秋月、夏风冬雪,而是每个季节都有每个季节的事情,确切地说,是每个季节都有每个季节的女红。什么女红呢?春日采桑,夏日采莲,秋夜捣衣,那冬天呢?若是闲人,冬日应该赏雪,像《红楼梦》第四十九回的“琉璃世界白雪红梅,脂粉香娃割腥啖膻”。可李白笔下的冬天,不是闺阁女儿打发时光的风雅,而是一个饱经风霜的主妇赶制寒衣的辛劳。他是怎么写的呢?下面我就跟大家分享《子夜吴歌》的第四首《子夜吴歌·冬歌》,也是我们本书的最后一首诗。

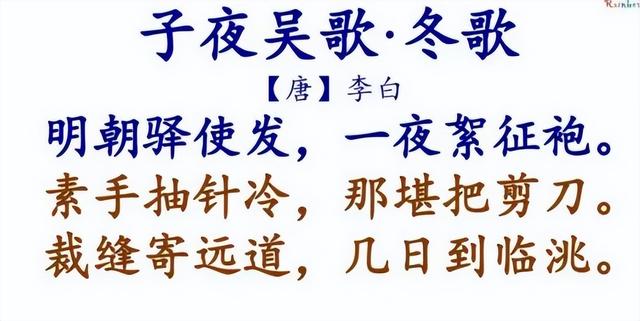

子夜吴歌·冬歌 李白明朝驿使发,一夜絮征袍。

素手抽针冷,那堪把剪刀。

裁缝寄远道,几日到临洮?

驿(yì)使:古时官府传送书信和物件的使者。驿:驿馆。

絮(xù):在衣服里铺棉花。征袍:战士的衣裳。

素手:白净的手,形容女子的皮肤白皙。

裁缝:指裁缝好的征衣。

临洮(táo):今属甘肃,此泛指边地。

看前两句:“明朝驿使发,一夜絮征袍。”明天早晨驿使就要出发了,今天夜里赶紧给出征在外的丈夫赶制寒衣。这两句诗,真是匠心独运。一开头,就是满满的戏剧性。戏剧性在哪儿呢?在事出仓促,措手不及。本来,丈夫在边关打仗,妻子在家中守候,惦记当然是惦记,但也无可奈何。可是,忽然之间,驿使降临了,说要到丈夫戍边的地方去。这让每天牵肠挂肚的妻子何等欣喜!一定要给丈夫带点什么呀。可是紧接着,驿使又发话了,公务紧急,我明天一早就要走。这又让当妻子的何等焦虑!什么都想带,却又什么都来不及准备,怎么办呢?

还记得岑参的《逢入京使》吗?“故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。”那也是忽然遇见了驿使,两个人都急着赶路,仓促之际,连写一封信都不行,只能“凭君传语报平安”。这一次呢?好歹还留了一夜的时间,思妇下定决心,挑灯夜战,无论如何也要给丈夫赶制出一件足以御寒的冬衣。这就是“明朝驿使发,一夜絮征袍”。

有没有人想过,为什么不是裁征袍,不是制征袍,而是“絮征袍”呢?因为这是冬天,是最冷的季节。妻子生怕丈夫不够暖,所以一定要絮一层棉,再絮一层棉,就是天宝宫女的“蓄意多添线,含情更著棉”,多少情意,就在这一个“絮”字里头了。“明朝驿使发,一夜絮征袍”,此时的思妇,其实也在自己的战场上,对她来说,“明朝驿使发”就是命令,她那“一夜絮征袍”的紧张与急切,一点也不亚于在真正的战场上厉兵秣马、枕戈待旦的丈夫。

接下来就是紧张劳作的过程了。“素手抽针冷,那堪把剪刀。”这真是冬歌,十个字,季节感全出来了。很多人一定觉得,只有用皑皑白雪,才能表现出冬天的神韵吧。可是,李白就是李白,他不写雪,照样能让冬天寒冷而洁净。寒冷在哪里?在冬夜抽针把剪时的感受。冬夜做活儿,裸露在外面的手本来就是凉的,而针又是金属制成,金属导热,每抽一次针,手都会被冰一下,变得更凉一点儿,更僵硬一点儿。细小的铁针尚且如此,那更大的剪刀又会如何呢?岂不像握住一块冰一样令人生畏?这就是“素手抽针冷,那堪把剪刀”,冬夜的寒冷感活灵活现了吧?那洁净又在哪里呢?在素手上。

我们一直说,李白是追求美的。一个征人的妻子,一个操劳的主妇,她的手是什么样子?也许是粗糙皴裂的吧?但李白不会这样写,在李白的心里,在李白的笔下,这个普通的思妇也拥有一双如玉的素手,和著名的美女罗敷一样。可能有人会说,这不是违反现实主义原则了吗?是的,这不体现现实主义原则,但它体现了中国从屈原开始的另一个原则,象征主义原则。屈原笔下,为什么有那么多香草美人?因为诗人心中,永远孜孜寻求着明君美政。司马迁说:“其志洁,故其称物芳。”李白继承的,正是这样一个伟大的象征主义传统。冬夜抽针的手必须是“素手”,因为冬夜抽针的人有一颗素心。本来,冬夜苦寒,银针不堪抽,剪刀不堪把,可是,这样的感觉非但没有让思妇放弃,反倒让她更加坚定起来,假使家里都已经这样冷,边关的丈夫又该如何呢?想到这里,思妇一定又暗暗加了一把劲儿吧。她对丈夫的万般情意全都寄托在这忙忙碌碌的一双手上,她的手怎能不是素手呢!冬夜固然是冷的,冷得让人不堪,但这刺骨的寒冷背后,又有那样温暖的情意,这焦急的针脚背后,又是那样绵长的相思,这才是冬天最美的画面啊!

写到这里,主要内容都已经出来了,怎么收尾呢?“裁缝寄远道,几日到临洮?”我把这千针万线做好的衣服托付给你,让你带给我远方的丈夫,请问,你要几天才能把它带到临洮?这真急,和开头一样急。开头急在哪里?在“明朝驿使发”。一上来,就是急如星火。那是谁急?驿使急呀,公务在身,不得耽搁,有什么东西要带,明天一早必须给我。想来,面对这样突如其来,不给人喘息之机的驿使,做妻子的,一定也抱怨过吧。怎么这么急,怎么不多给我几天时间准备。可是到了结尾,“几日到临洮”,还是急。这一次是谁急?是思妇。现在不是驿使在催她,而是她在迫不及待地催驿使了。临洮这样遥远,你要几天才能到呀?从被人催到催别人,这不是剧情反转吗?为什么会反转?因为牵挂。

开头埋怨驿使着急出发,不让她准备更多的东西是因为牵挂,此刻怕驿使走得不够快,不能及时把寒衣交给丈夫还是因为牵挂。唐朝女诗人陈玉兰写过一首著名的《寄夫》诗:“夫戍边关妾在吴,西风吹妾妾忧夫。一行书信千行泪,寒到君边衣到无?”李白这句“几日到临洮”背后,不就是“寒到君边衣到无”的焦虑吗?多少深情,多少牵挂,就在这反转过来的催促之中了。整首诗写得一波三折,而又语浅情深,真是民歌本色,李白风神。

说完冬歌,我们再来回顾一下这四首《子夜吴歌》吧。春歌写罗敷采桑,夏歌写西施采莲,秋歌写思妇月下捣衣,冬歌写思妇寒夜絮袍。从时间上讲,春和夏属阳,用白天的场景,秋和冬属阴,用夜晚的场景。从人物上讲,春和夏的主人公都是明媚鲜艳的女儿;而秋和冬的主人公则是体味过生活苦辣酸甜的妇人。虽说罗敷和西施是倾国倾城的奇女子,而捣衣、制衣的思妇只是普通的征人妇,但我们何妨把这四首诗连在一起,想象成一个女儿的成长经历呢?她从青葱如桑叶的小女孩,长成明艳如荷花的大姑娘,再成长为一个经历了离别之苦的月下思妇,直至成为一个不仅能独自挑门立户,同时还能照应千里之外丈夫的成熟女性。这不也是最丰满、最美好的人生四时吗?

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com