有意思的国学课(国学课不要人夸好颜色)

上周的国学课,原计划讲一讲送别诗。说一说为什么这类表达离愁别绪的文学作品在古代特别发达,而到了近现代,尤其是当代就日渐衰微了。

但计划赶不上变化,随着“大会”的结束,“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”这句诗就刷屏了。所谓“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心”,这样和现实生活相结合的内容当然不可错过。于是,我就临时调整了一下课程进度,在课堂上讲一讲这首诗。

下面所记基本接近课堂实录,但也有一些是课堂实录中反应不出来的东西,是在我的头脑中作为教学背景存在的东西,都一并记录在下面。

一上课,我就让学生一起来背诵《墨梅》这首诗。因为这首诗是小学必背古诗中的一首,我所在学校的学生因为在小升初的暑假有相关背诵小学古诗的要求,所以绝大多数同学能够背诵下来这首诗。但在背诵的过程中,时常会发现有个别同学背诵的和别人的有所不同。

在学生背诵完成后,我就接着在黑板上默写下了这首古诗。我讲课的习惯是不用PPT,所讲的诗文都是用粉笔默写在黑板上,这样会给学生一个“生成感”。

我所默写的这首古诗原文如下:

墨梅

【元】王冕

吾家洗砚池头树,

个个花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,

只流清气满乾坤。

在默写完这首诗之后,就有同学急不可待地举手要告诉我哪里写错了。我示意他稍安勿躁。然后开讲了。

先是问问学生是否知道为什么我今天一上课就开讲这首诗,为什么和上一节课内容缺乏有机衔接。只有个别学生知道原因,是因为领导人引用了这句话。但绝大多数学生不知道,这也从一个侧面反映了我们的学生的真实情况,绝大多数人都还是埋头于课本,而很少抬起头来关注现实生活。这不能怪我们的学生,而是我们的学校,我们的家庭在这方面缺乏引导,对学习的定义过于狭隘所导致的必然结果。

接下来我就从题目开讲。我们知道红梅、白梅,甚至是黄梅等等,都是现实生活中实有的植物。那么,墨梅是现实中就存在的植物吗?有同学认为是,有同学说不是,大多数同学不清楚。其中一小部分学生比较清楚,说“墨梅”是“用墨画的梅花”。我对此表示肯定。并且,进一步告诉他们说,更专业的说法是“用墨写的梅花”。这样的说法,激发了相当一部分学生的兴趣,因为在他们的概念中,“梅花是画出来的,怎么可能是写出来的呢?”

我就告诉他们,中国有一个说法叫作“书画同源”。简而言之,也就是书法和绘画同出于一个源头。汉字最初就是象形字,就像画一样。水墨画是中国传统的绘画形式,用水和墨调配成不同的浓度,虽然只有黑白两种色彩,但因为浓度不同,所以也有“墨分五彩”的说法,其中颜色也可以说变化万千。水墨画是中国画的代表,和用毛笔写书法有很多共通之处。所以用水墨技法画梅花的画家,他们常常说“写梅花”,而不说“画梅花”。

(备注:北京市2012年中考语文的《白梅无价》一文,记录了著名画家许麟庐和李苦禅先生的一生的情谊。作者韩静霆是许麟庐先生的弟子。考试文中的语句是“他笔笔中锋,含泪挥笔画梅花”,而在原文中是这样写的:“他笔笔中锋,带醉带泪写梅花。”用“写梅花”是非常专业的表达)

接下来说王冕,王冕是元代的画家,诗人。他为什么要写《墨梅》这首诗呢?有学生比较清楚地知道是“题画诗”。然后,我就给他们讲一讲“题画诗”是怎么回事。

前面讲“书画同源”,中国还有另外一种说法,叫作“诗画同源”。有这样的说法,叫作“诗是无形画,画是有形诗”。苏轼在谈到王维的诗与画时,就用了“诗中有画,画中有诗”的评价。

所以,诗画相配也是中国的一个文化传统。为一幅画题一首诗,或者为一首诗做一幅画,或者把已有的一幅画和已有的一首诗相配,都在现实生活中经常发生事情。总体原则是两者相配,能够相得益彰,更增加文化品位。比如,苏轼的《惠崇春江晓景》这首诗,就是一首题画诗,是为惠崇和尚所画的一幅画题写的诗,现在这幅画已经不在了,但这首诗还是流传下来了,我们可以通过读这首诗想象这幅画。王冕的这首“墨梅”就是为他所画的“墨梅图”所做的题画诗。

刚刚我在把这首诗写在黑板上的时候,就有人要指出我写的一些错误,但我需要明确说明,现在写在黑板上这个内容,没有任何问题,没有任何笔误。现在这个样子就是王冕题写在“墨梅图”上的原作。

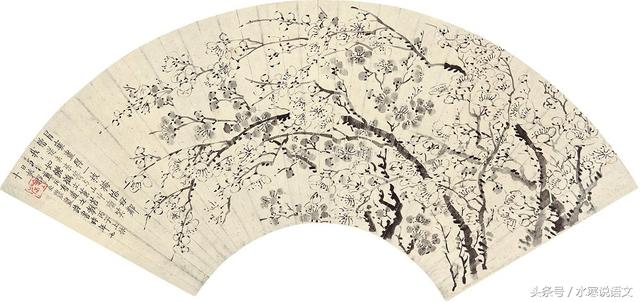

注:王冕“墨梅图”原作

但这首诗有很多不同的版本,也就是异文。

比如,这首诗中的“吾家”就有写成“我家”的,“个个”有写成“朵朵”的,“只流”写成“只留”的等等。

诸位同学刚刚在背诵的时候,已经发现了这个问题。但接下来的需要思考的问题是,为什么同一首诗歌会出现不同版本?这种不同版本除了给我们背诗的时候带来一些干扰之外,有没有其他的好处呢?

诗歌异文的产生是诗歌流传过程中最常发生的情形。主要有两种原因,一种是无意的,一种是有意的。

无意的比如在传抄过程中,因为笔误等原因,就会出现不同的异文,如果是印刷中的问题,可能这种影响面就会更广。

有意的情况是有一些人觉得某一首诗如果改动一个字,一个词,甚至是一个句子,会变得效果更好。于是,他就变动了,古代著作权的意识没有那么强烈。也因此就产生了不同的版本。

但无论是无意的,还是有意的,如果恰好这个人的影响力很大。那么,很有可能就出现这个后来的版本掩盖了原来诗人的原作,成为流传最广,影响力最大的版本了。

比如,《墨梅》中的原作是“不要人夸好颜色,只流清气满乾坤”。在今天的讲话中引用的是“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”。各种报刊杂志铺天盖地的报道都是“颜色好”,而不是“好颜色”。这对很多第一次接触这首诗的人来说,会形成强烈的第一印象。我猜今后很有可能“颜色好”这个版本会成为一个最新流行的版本了。这个事例为我们观察诗歌异文的产生提供了一个非常有意思的当代的实况。

这种诗歌异文,当然对我们同学背诵会产生一定的干扰,尤其是有同学会纠结于考试时写哪一个算是对的。我们不能只看消极的一面,还要看积极的一面。诗歌异文的产生,为我们去品味诗歌语言提供了非常鲜活的例子。

我们都熟悉王安石炼字的那个经典故事。“春风又绿江南岸”,在定稿之前,王安石曾经写成“满、到、过、来……”很多字,最终确定了“绿”这个字,这是一个炼字的典范。当然,这是王安石自觉主动修订的结果。

但大量的异文产生,并不是诗人主动修订,而是后世流传过程中发生的。举一个例子,比如,杜牧的《山行》这首诗,其中的“白云生处有人家”,也有“白云深处有人家”这样的版本。

按照我个人的品味,我更喜欢用“生”而不是用“深”,因为说“白云生处”感觉那山谷就是白云的家,白云就在那里出生,很生动,很形象。而“白云深处”则只是说明了一个静态的位置,感觉上生动性不足。

再比如,王冕这首诗中的“流”与“留”,我个人更喜欢用“流”,因为后文是“清气”,所以用“流”有一种动态感,而“留”则只是结果。当然,说这不是身前事,而是身后事,是要“留”,用“留”是完全可以说得通,而且很有道理。

说完了诗歌的异文问题,我们一起来看看诗歌本身。千万不要觉得一首诗会背诵了就可以了。还有很多需要我们更为深入理解的东西。比如,我刚刚讲的关于这首诗周边的一些知识,就不单纯是我们背诵了这首诗就能了解的。即使就是这首诗歌本身,也有许多需要我们更深入了解的内容。

先看第一句,“吾家”也好,还是“我家”也好,意思都一样。我的问题是这个“吾家”指的是谁家?大多数学生说王冕的家,我告诉他们说不是王冕的家,而是“王家”。学生就一愣,“王冕的家”和“王家”有区别吗?

当然有区别,而且区别还挺大。如果王冕只说自己家,那就少了一点更深的文化内含,写诗要有更深的韵味,常常要用典。这句诗实际上就化用了一个典故,和书圣密切相关的一个典故。

有学生没有反应过来“书圣”是何许人。我就说不同的行业都有不同行业的“圣人”,比如说文圣人就是孔子,武圣人就是关公,诗圣是杜甫,再比如,酒圣、茶圣、画圣、医圣、药圣等等都是谁,这属于文化常识,可以上网去查一查。

回到书圣来,有部分学生知道是王羲之。于是我接着讲和王羲之相关的这个典故,就是“临池学书,池水尽墨”。这体现了书圣的勤奋。王冕这里化用这个典故,实际上是在说他自己如何热爱书画,如何喜爱古典文化。

第二句“个个花开淡墨痕”,是说洗砚池边的梅树,因为吸收了这洗砚池里的墨水,仿佛所开的梅花也染上了淡淡的墨色,这当然是一种夸张。但这里很巧妙地和画作上的梅花勾连起来了,因为是墨梅图,当然是“个个花开淡墨痕”。

如果说前两句是在叙述,是在描写,是在描画墨梅图,而后两句则是偏重于抒情,偏重于托物言志了。

“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”,这句中的“好颜色”指什么?值得我们细细揣摩。很多学生能直接回答出这个“好颜色”就是说前面的“淡墨痕”,这个理解没有问题。但是,只是字面的意思,还要有更深层次的意思。

王冕所言的“不要人夸好颜色”,除了说墨梅本身的好颜色之外,更是在说他自己,这“好颜色”是在说他自己的品格与气质。他对此有独立的判断与思考,是“不要人夸”的,是“只留清气满乾坤”的,“清气”简言之就是“正气”。“满乾坤”就是充满天地之间,乾坤就是天地,古代有朴素的二元对立思想,比如,乾坤、天地、阴阳、刚柔、男女等等,古人把这些联系起来理解世间的万事万物。

“不要人夸好颜色”这一点特别值得我们学习。很多人在进行自我定位时,缺乏独立的思考与判断,常常是借助别人的评价作为对自己的定位,为了在别人那里获得所谓的好名声而不惜委屈自己甚至是突破做人的底线而取悦或者讨好别人,这样的人缺乏独立完整的人格。我们从小就要养成独立思考,独立判断的品格。随波逐流,人云亦云最要不得,不仅个人要不得,整个社会也要不得,随波逐流和人云亦云可以说是现代社会发展的毒瘤。

“不唯上,不唯书,只唯实!”“独立之精神,自由之思想。”这些都是我们当代社会最为缺乏,也最为珍贵的财富。希望诸位从点点滴滴处做起培养这种特质。

【课后反思】

这是一节和现实生活紧密联系的国学课,准确说是半节课,因为我只讲了20分钟的时间,剩下的时间接着按照原来的课程计划进行了。学国学绝不仅仅是回到传统,而更要从传统中观照现实。

虽然只有半节课,但包含的内容是丰富的。有“书画同源”“水墨国画”“诗画同源”“诗歌异文”“各行业圣人”“独立人格”“二元对立思维”等大大小小多个知识点或者价值判断点融入其中。

一方面当然可以说是看起来有一点杂乱,没有主线;但另一方面,我所讲的都是国学的基本常识,也算是“散而不乱”,都是围绕国学来进行。其中《惠崇春江晓景》《山行》等诗歌均为小学学过的古诗,也算是“温故而知新”。这就是我一以贯之所倡导的潜移默化的浸染教育。

个人觉得有一点不足的是没有就为什么“淡墨痕”就是“好颜色”这个问题展开来说一说。“淡”为什么“好”,这是个涉及到一个社会风尚和个人选择的大话题,可以结合的内容有很多,以后有机会准备结合其他内容展开来说说。

欢迎关注同名原创微信公众号“水寒说语文”

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com