九级课程真书篇11-真书的技法3(九级课程真书篇11-真书的技法3)

L9-11真書的技法3

我現在講真書的取勢手法,不是教你分析筆勢,那是二級課程的內容,我是帶你讀帖,理解古人取勢方法。譬如上一課講到真書常有增加或減少點畫的情況,這算不算真書取勢的手法?其實不算。考證一下,這些字都是歷史上已經存在的,往往是繁體和簡體的區別,並非書法家隨意增減。

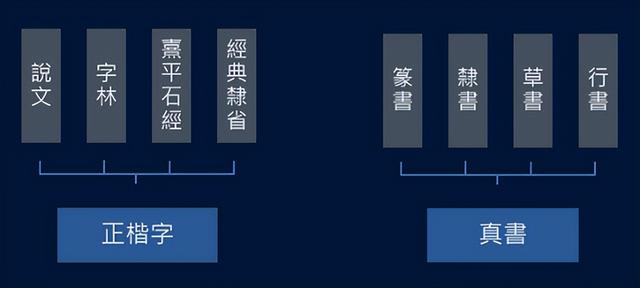

作為官方正體的正楷字,目的是規範漢字寫法。《五經文字》張參序,確定正楷規範有四個來源,但規範既立,一點一畫都定死了,不能增減,這一來把藝術變化也限制住了,這是很大的矛盾。真書所用的字形,範圍廣得多,真書是最晚出現的書體,它是隱藏使轉的行書,而行書是用使轉寫隸書,使轉本身來之於草書,篆書隸定或隸變對真書都有影響,所以,真書是成分複雜的書體,和正楷字的寫法不同。

真書起於鐘繇之時﹝約200﹞,正楷字確立於開成石經﹝837﹞,是真書早了六百多年,到唐代已經非常成熟。書法家不是要創造一個新字,這不是你的工作,我們注意力是放在點畫和使轉上。今天再講真書點畫伸長和縮短的問題,性質差不多。

﹝5﹞伸長筆畫。

你看這兩個「大」字,歐陽詢的一撇短,柳公權的一撇長,但這與裹束和結字有關,是藝術風格的問題,跟取勢沒有關係。就兩個字的文字基本結構而言,完全一樣,就書法取勢而言,也完全相同。今天要說的「伸長筆畫」,是指文字基本結構起了變化,我們選擇這樣的字形,會影響到取勢。

民

如「民」字,晉唐人往往把倚戈勢伸入上面的口字形中,而正楷字是不伸入的,究竟哪一個寫法對?這就不是藝術風格,而是涉及文字基本結構。如果你臨帖時有點猶豫,不如先去查一查「民」字怎麼來的。

「民」字本義很恐怖,是一把錐子刺入眼睛,這把錐子的手柄用肥筆表示,甲骨文把肥筆寫成一橫。這眼睛是人的左眼,甲骨文寫法使我想起三星堆的青銅面具,你看這面具的左眼,是不是跟甲骨文非常相似?郭沫若《甲骨文字研究》說:「周人初以敵囚為民時,乃盲其左目以為奴徵」,抓住了俘虜,把他們左眼刺瞎,作為標誌,這種人歸入「民」,當時「人」和「民」身分不同。

經過春秋直到秦朝,「民」字逐步演變,但這把錐子始終是插入眼睛的。這一特點被保留下來,晉唐真書常常這樣寫。智永等未必見過甲骨文,這寫法只是根據傳統。錐子縮短、不插入眼睛是隸變,秦簡上就有了,現在的「民」字,應該是根據熹平石經而來的。在這個例子中,兩種寫法雖然文字基本結構不同,但取勢沒有分別,奮筆勢移位、斸鈎勢和戈法,智永真書「民」加多了一點,這是辨別符號。

「民」字加辨別符號來之於草書習慣,草書「民」和「氏」幾乎一樣,所以在「民」字右上角加一點。草書早於八分,草書在西漢已經流行,八分產生於東漢,所以不少草書習慣影響到八分,然後又延伸到真書,稱之為「草字楷化」。但請注意,這一點並非一定要加,智永《真草千字文》墨跡本,「民」字真草都加了點,但關中本「民」字草書沒有加點,王羲之《十七帖》也沒加。最讓人搞不清的,是智永真書《千字文》中的「紙」字,無論墨跡本還是關中本,居然都加了點。《干祿字書》收入「紙」兩種寫法,說「上通,下正」,我們看到上面這種寫法有點的。不過《四庫全書》收入《干祿字書》時,把這點刪除了,可能以為這一點只是石花。

簡言之,「民」加點,「氏」不加點,這是常例。「氏」加點,這是破例了,自己心中要有數。

異

有時伸長筆畫會影響到取勢,如「異」字。現在正楷「異」,上面是「田」,下面是「共」,而《蘭亭序》中的「異」上面是「甲」,中間一豎很長。這是漢隸和晉唐楷書的通常寫法,大多數人都這樣寫。「田」和「甲」看起來只是中間一豎長短之別,但對於取勢卻有很大的區別。

我在八級課程17課簡單講過《蘭亭序》「異」字,甲骨文、金文「異」字,是一個人舉起雙手把面具往臉上戴。這個字有三部分,首先是這面具,

然後是大字形雙手舉起的人,還有兩隻手,隸定後變成兩個小十字形。甲骨文、金文中還有一種寫法,就是這個面具脫離了人頭,所以另一種解釋,這是頭頂著重物,雙手扶持前行。有些簡寫法省略了人的軀幹,就是大字的中豎,小篆寫法就屬於下面這一組。漢隸、行書、真書都保持金文三部分,不跟從小篆結構,但《五經文字》直接從小篆隸省,上面訛變成了「田」,開成石經中的「異」字同樣如此,反而成為正楷規範字。

可能有同學會想,《五經文字》所定正楷字「異」,看起來應該是《說文》小篆的隸定,不是隸省。其實《五經文字》收了兩個字,注曰:「上《說文》,下隸省」。可見唐朝的《說文》版本和現在有些不一樣,小篆「異」上面是照金文「畀」的形狀寫的。就這個寫法而言,下面的「異」確是隸省。

如果照《開成石經》正楷規範字寫法,那就必須把上面的「田」寫完,才能寫下面的「共」,也就是老老實實寫下來,很難變換,而且中心產生很大空白,中宮空虛為真書之病。如果上面是「甲」,則上下兩部分立即打通,你看王羲之取勢,「甲」的外框是豎筆勢移位,其次連續四橫奮筆勢,把「甲」和「共」的橫筆都寫完,然後以「甲」字中豎和「共」字兩短豎,組成顧盼勢,最後寫下面的兩點,八字形鬥鶉勢。頓時整個字氣脈貫通,跌宕而下,中宮也實了。從這個例子我們看到,僅僅因為「田」字中豎伸長了,影響到整個字的取勢,意趣完全不同。

壽

又如這個「壽」字,筆劃太多,結構複雜,這還算是照顧你的,《五經文字》收兩個「壽」字,上《說文》,下隸省,正楷規範字就是照《五經文字》的。如果採用上面這寫法,人還怎麼長壽?《五經文字》兩種寫法都不好,隸書中橫筆有照小篆繞來繞去,但中間那一豎都開始伸長,打通上下,最後形成真書「壽」寫法,書法家都用這種。你還可以把中間的「口」,如王羲之改為兩點,更為靈動。堅持不肯把中豎伸長的,如顏真卿,我看還是伸長的好看。

為

有時候把虛筆寫實,也可以認為是點畫的延長。如「為」字,通常起手第一勢為羊角勢,鍾繇寫為一個斜置的馬樁勢,中間那一橫,其實是虛筆實化,是第一點的延長。在這個例子中,馬樁勢替換了羊角勢,歷史上不止一個人寫過,如顏真卿、歐陽通等。

〔6〕縮短筆畫。

在歷代真書作品中,經常可見到有些字縮短了筆畫。這是什麽字?猛一看很多人不認識,這是「綱」字,柳公權寫得很規範。《靈飛經》只是把右旁的外框,縮短了寫,這樣一來,「綱」字右旁變成「四」字形下面加一個「山」。從文字學角度說,為什麽可以這樣寫呢?「綱」字左邊是絞絲旁,右旁是「岡」,查一查「岡」,《說文》:「从山,网聲」。

网

「网」這個字有點特殊,《說文》收了五個寫法,第一個寫法可以追溯到甲骨文,顯然是漁網的象形,甲骨文「网」或豎寫,或橫寫,小篆筆畫比較簡單。第二個寫法下面加了聲符「亡」,繁化了。第三個更繁,聲符旁加多一個絞絲,絲綱古代用於捉鳥。第四個古文,刪除网格交叉筆畫,只留下聲符「亡」。第五個是籀文,比小篆多一橫,也是甲骨文演變出來的。

很多字中包含「网」,如這裡四個字。小篆左右兩邊都下垂,但隸書都縮短了,「网」好像一個「四」字,放在頂上。這有什麽好處呢?這樣一來下面的部件左右就不受約束了,比上面的「网」寫得寬都沒關係,方便出雁尾。這裡四個字都是下面寬過上面,真書繼承了隸書寫法。回過來看「岡」字,也許因為下面的「山」筆畫少,又沒有雁尾,所以「网」左右兩豎縮短或不縮,隨君所便。

綱

「岡」左邊加上絞絲旁,成為「綱」字,這一來,絞絲旁佔了三分之一的空間,好在八分是扁平的,「岡」還不至於侷促,所以在隸書中右旁的框架有長有短,兩種寫法都有。

但真書「綱」字就不同,真書是方形的,左邊加了絞絲旁,右旁空間變得很狹窄。「岡」字有五個豎,寫起來要很小心安排,《靈飛經》採用《曹全碑》寫法,馬上解除逼仄之感。

剛

類似的字如「剛強」的「剛」,這字有七個豎,所以也會把框架縮短,讓出空間。縮短框架的寫法,《干祿字書》列為通用之字。

佛

豎筆多的字不容易寫,如「佛」字也有五豎,唐碑中當然有照寫五豎的,如果筆畫細還比較容易,如褚遂良《雁塔聖教序》,但通常豎筆粗過橫筆,臨顏真卿《多寶塔》就要很小心。歐陽通把左邊數過來第2豎縮短,近於一點。很多寫經乾脆省略這個豎,或寫成類似起筆動作,這一來安排上就方便多了,你可以試一試。

願

真書中橫豎撇捺都可縮短,如「願」字,隸書有繁簡兩種寫法,從簡寫這種發展出行書寫法,第一勢取羊角勢。雖然劉德升和鍾繇的行書不可見,但從王羲之、歐陽詢等人作品,可以推想。鍾繇《宣示表》中的「願」,把羊角勢的長撇縮短了。今天就講這些,下次繼續。謝謝。

本節要點:

- 真書的技法——大圈:

- 〔5〕,伸長筆畫。

- 〔6〕,縮短筆畫。

複習思考:

- 「益」字中間,歐陽通用長撇長捺,歐陽詢縮短捺筆為一點,鍾繇撇捺均縮為點,類似的例子還有嗎?

- 「盡」字,《陰符經》中間一豎很長,柳公權中間一豎較短,你覺得哪一種好看?有沒有影響取勢?

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com