穿越到明朝考科举结局 穿越回古代参加科举是什么体验

中国古代名著里面,有一本小说叫做《儒林外史》,讲的是古代读书人故事。可能很多人还记得小学课本里的《范进中举》,就是出自《儒林外史》。

在这个世界上,没有哪个民族像中华民族这样,为下一代的教育投入大量精力,自己节衣缩食,为孩子的教育挥金如土。无论时代变迁还是外部环境,都不会影响这件事。

那中国人这股动力从哪里来呢?有人认为是科举制。如果今天让你穿越回古代,去参加科举考试,又会是怎样一种体验?

科举不只是官场选拔考试制度,也是一种教育制度,前后存在了约1300年,现代学教育也才存在约100年。

用历史的视野来看,在民族心理留下的印迹和分量是不一样的。那科举留下的心理印迹是什么样的?

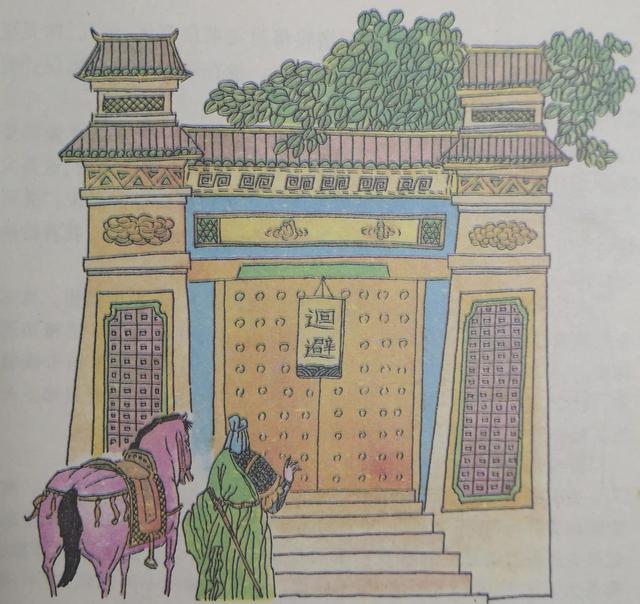

就是命运不靠种姓、不靠贵族身份,只要靠读书就能改变命运。就算是家在农村乡下,隔几年县里也可以敲锣打鼓地出一批举人,老百姓管他们叫老爷。别人家的孩子前几年还傻愣愣,如今就人五人六混出模样来。

所以,科举是一种具有平等因素的社会制度,现在我们重视教育的传统,也是科举留下的馈赠。

从还没获得正式功名的童生说起,童生在本地报考,要填报上三代履历,登记相貌特征,还要有功名的人作保。考秀才也不容易,得经过县考、府考、院考三级,最终的院考有提督本省的学政主持。

就算你一辈子没考上,只要通过考试注册的童生,和普通老百姓也是不一样的,可以穿戴官衣官帽。遇上婚丧嫁娶,童生可以和官员同席,而商人就绝对不允许,这已经算是另一种社会阶层了。

那为什么连秀才都没考中的童生,会值得官员和老百姓尊敬呢?其实这尊敬的不是童生,而是尊敬这个体制,县官往往会对读书人高看一眼,因为他们就是从这个体制中出来的。

有人把现在的升学教育和古代的科举做类比,说初中相当于古代的秀才,大学相当于进士。但是按照古代的难度,考秀才可不比今天考大学容易。清代几十个童生考试才能录取一名秀才。等真的考上秀才,是本乡大事,有专门的人挨家报喜,还要告祭祖先,从此改换门庭。

考上进士的人大多在外地做官,民间的主要读书人就是秀才,老百姓也尊称为“先生”。但是秀才除了八股文,没有什么其他技能,也就只能靠教书养家糊口。很多穷秀才在现实中是被轻视的。

从体制的角度看,秀才就算进入了教育体制。第一年要参加岁考,第二年要参加科考,成绩不好还会被剥夺乡试考举人的资格。

真到了乡试那会,那才真是考验一个人的精力和毅力。古代的考试天不亮就点名,日落前交卷。乡试每三年一届,从农历八月九号一直考到十五号,分三场。每场要在贡院外呆三天两夜,之间在外睡一晚,第二天再重新排队进场。

每个省会城市都有贡院,里面有专门的乡试考场,是一排排整齐的号房。考试时,每个单间坐一个考生,两边都是隔墙,单间既狭窄又低矮,人在里面根本站不直腰。

房中有两块板,是活动的;两边墙上有槽,白天答卷时,一块高、一块低,就是桌子和凳子。晚上把两块板放平,就是床。但根本伸不直腿,只能蜷曲着。

考生们进场要自己带着这几天的考试和生活用品,像文具、三天的食物、锅碗瓢盆、木炭和衣服。

这三场考试里,第一场要写七篇八股文,后来改成三篇和一首诗;第二场考论、判、诏、诰,类似应用文;第三场考经史策论。

能考举人的功名资格,除了秀才,还有十几种,监生、贡生、廪生,有的是做八股文考出来的,有的是买来的。但到了乡试这里,想中举和考进士,只有这一条路。

科举体制到了乡试这里,是非常严肃的。考试组织的严密程度,协调资源的规模,是一个大帝国千百年的制度积累水平。

乡试是地方上规格最高的政治活动,主持各省乡试的主考,属于皇帝的钦差。今天考试的录取名额调剂,从唐代开始就有。每个县的秀才学额,按照历史考试成绩、人口和纳税水平,分成三个不同的级别,还有少数民族配额。

防作弊今天考试糊上姓名加封条的做法,也是从科举传下来的。考题是开考时每人一张,都是在严密监控下现刻现印。试卷是统一的,先是六页草稿纸,后面才是写正文的试卷。

交卷时要连草稿一块交上去,证明文章是自己写的。还要标注清楚考卷和草稿比,删改了几个字,添加了多少字,防止阅卷人作弊,替你改卷。

我们今天有电子答题卡,尽量做到卷子不和考官直接见面。古代也是,乡试要雇佣几百名抄写员,用朱砂把考生的卷子全部抄写一遍,目的是为了防止考官识别考生的笔迹。

还要雇一批秀才对比抄写版和原版。封卷子、誊写、对读完毕,由责任的官员加印,一张卷子上考试工作人员用不同颜色的墨,将来出问题是要倒查责任的。

按照当时的行政和技术条件,能想到的防作弊方法全都用上了。今天严惩考试作弊,古代更严厉,查出来的舞弊案件,上到封疆大吏下到参与的考生,最轻的也要流放。

清代还有个规定,中了举人和进士,要把考试卷刻成朱卷,最前面是本人的履历和能考证出来的所有家族祖先。假如未来犯了大罪,比如参与科场舞弊,这张卷子就是追查的证据。

这样公平有保证、结果能变现的考试,如果你是古人,会不着迷吗?这种考试是时代主流价值观最认同的。

清朝在1905年废了科举,六年后就爆发了辛亥革命,如果还留着科举,或许那些参加革命的年轻人都在接着考试,历史就是这样有幽默感。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com