古代英雄故事大全(古代英雄故事如期而至)

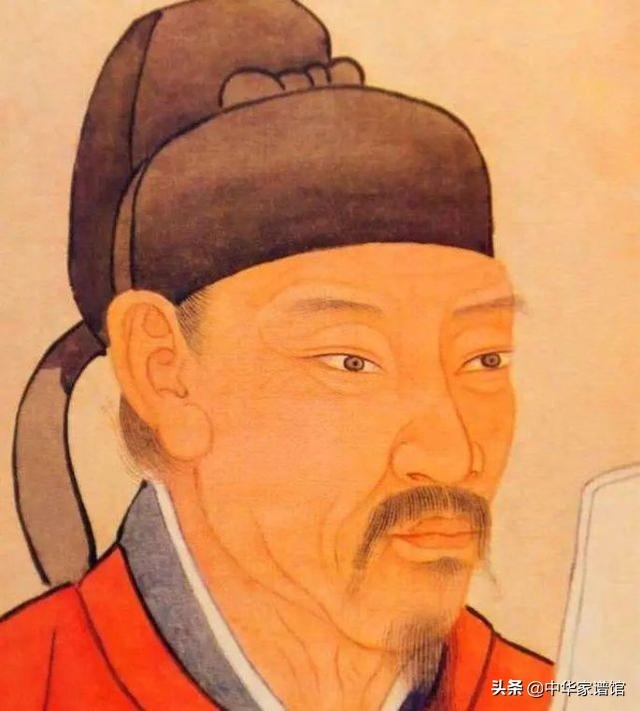

#故事会#《于谦保卫北京》

于谦(1398-4157年),字延益,浙江杭州府钱塘县人。他一生忧国忧民,节俭清廉,个性刚直正义,深得民心。最后死于奸臣陷害。“两轴清风”的成语就来自于谦的故事。于谦从进京面圣不送礼,他说不论金银财宝还是土特产都是累民之物,他面圣只有两轴清风。

1449年土木堡之战明朝军队大败,明英宗被瓦剌军俘虏,消息很快传到北京,朝中上下一片恐慌。太后和皇后急得哭哭啼啼,从宫里內库搜捡出大量金银财宝、绫罗绸缎,派太监带着财宝去寻找瓦剌军,想把英宗赎回来。但瓦剌首领也先因俘获了英宗,更加骄横,不仅不依,还扬言要踏破京城。京城形如危卵,势如倒悬。

此时,戍守京城已成重中之重。为了安定人心,皇太后宣布:立英宗长子朱见神为太子,由英宗的弟弟郕王朱祁钰监国,以绝也先的奢望。同时,太后召集众臣,商量对付瓦剌军的对策。大臣们七嘴八舌,不一而从。大臣徐有贞说:“瓦剌兵强,怎么也抵挡不住。我考察天象,京城将遭到大难,不如逃到南方去,暂时避一下,再做打算。”此言一出,当即遭到兵部侍郎于谦的斥责:“谁主张逃跑,就该砍谁的头。京城为国之根本,朝廷一旦撤出,民心即散,难道大家忘了南宋的教训吗?”

于谦的一番慷慨陈词,触动了很多大臣,一些摇摆不定的大臣也纷纷附和。于是,太后决定让于谦负责指挥军民守城。

于谦临危受命,毅然担负起守城的重任。他一面加紧调兵遣将,加强京城和附近关口的防御兵力;一面整顿内部,逮捕了一些瓦剌军的奸细。有一天,监国的郕王朱祁钰上朝,大臣们纷纷要求宣布王振罪状。朱祁钰不敢做主,有个官宦马顺,是王振的同党,见大臣们不肯退朝,吆喝着想把他们赶跑。这下激怒了大臣们,有个大臣冲上去揪住马顺,大伙儿围上来,一阵拳打脚踢,把马顺当场打死。朱祁钰见到朝廷大乱,想躲进内宫,于谦拦住他说:“王振是这次战争失败的罪魁祸首不惩办不能平民愤。只要郕王宣布罪状,大臣们就心安了。”朱祁钰听了于谦的话,下令抄了王振的家,惩办了一些王振的同党,人心渐渐安定下来。

与此同时,瓦剌首领也多次挟持明英宗侵边犯境。为了避免也先的要挟,于谦等大臣请太后正式宣布让朱祁钰即位,郕王一再害怕推辞,于谦大声说:“我们完全是为国家考虑,不是为你个人打算。”郕王于是受命登基,为景帝,称明英宗为太上皇。景帝登基后,也先知道手中的英宗回朝为借口,大举进犯北京。

1949年10月,瓦剌军很快达到北京城下,在西直门外扎下营寨。于谦立刻召集将领商量对策。大将石亨认为明军兵力弱,主张把军队撤进城里,然后把各道城门关闭起来防守,日子一久,也许瓦剌会自动退兵。于谦说:“敌人这样嚣张,如果我们向他们示弱,只会助长他们的气焰。我们一定要主动出兵,给他们一个迎头痛击。”接着,他分派将领带兵出城,在京城九门外摆阵势。

于谦在城外把各路人马布置好后,他亲自率领一支人马驻守在德胜门外,叫城里的守将把城门全部关闭起来,表示有进无退的决心。并且下了一道军令:将领上阵,丟了队伍带头头后退的,斩将领;兵士不听将领指挥,临阵脱逃,由后队将士督斩。将士们被于谦勇敢坚定的精神感动,士气振奋,斗志昂扬,下决心跟瓦剌军拼死一战,保卫北京。

此时,各地的明军接到朝廷的命令,也陆续到北京支援。城外的明军增加到二十二万人。明军声势浩大,戒备森严,也先发动几次进攻,都遭到明军奋勇阻击。城外的百姓也配合明军,跳上屋顶墙头,用砖瓦投掷敌人。经过五天的激战,瓦剌军死伤惨重。也先遭到严重损失,又怕退路被明军截断,不敢再战,只得带着明英宗和残兵败将撤退。于谦等明英宗去远了,趁机用火炮轰击瓦剌军,给敌人造成了重大伤亡。至此,北京保卫战以明军的胜利告终。

以人为镜:大敌当前,于谦一心保家卫国,他果断组织军队保卫城池,不计个人得失,不惜冒着得罪英宗势力的危险,另立新帝斩断敌军的威胁筹码,最终成为北京保卫战的中流砥柱,他的节操和功绩彪炳千古。我们要学习这种大局意识,做事要果断。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com