与孩子相处多了慢慢失去了自我(与孩子相处很难)

周末带孩子去公园玩,一个四五岁的小男孩声嘶力竭喊妈妈的声音吸引了我的注意。

原来,他想玩公园里的攀岩墙,但是年龄太小,只有在父母的帮助下才能玩。

可是他连续喊了好几声,妈妈也没有理他,后来他的声音越来越大,终于得到了妈妈的回应。

他向妈妈求助,“妈妈,这个好高,我害怕。”妈妈坐在不远处的凳子上玩手机,头也没抬,“你自己玩。”

小男孩跑过去和妈妈商量了一会,还是遭到了拒绝,后来他只能神情落寞地离开了,转而去玩滑滑梯。

很多家长会因为孩子年纪小,而忽视他们的情绪,以为小孩子嘛,玩性大忘性也大,没什么大不了的。

殊不知,在家长无数次忽略孩子的过程中,将两个人的亲密空间会被拉得越来越远,养育也就变得越来越难。

人民日报曾经公布了一组数据:我们国家青少年抑郁检出率高达 24.6%。

也就是说大概每 4 个孩子里,就有一个抑郁。

而公安部儿童失踪信息紧急发布平台也曾公布一组数据:失踪儿童中,有63%的孩子是主动离家出走的。

他们大多正值青春期,因为和父母发生争执,不愿回家。

如果把家庭视作一个空间,那么青春期的孩子会把很多冲突、混乱带到这个空间来,如果这个空间不够坚实、稳定,孩子会更容易走向极端。

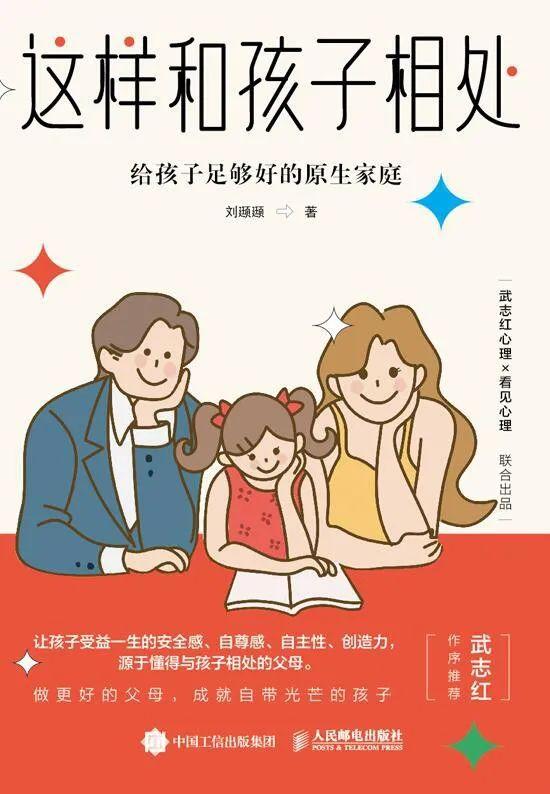

如何建立足够稳定的家庭空间呢?心理学博士刘颋颋根据自己十余年的临床经验,写下了这本《这样和孩子相处》,探讨了帮助父母与孩子相处的秘诀。

在书中,她提出了“空间育儿法”, 我们与孩子的关系就像一个“房屋”,容纳着关系中的每个人及彼此的互动。

而这个房屋的建设,不仅需要父母不断整理自我的内在空间,更需要我们通过良好的相处,引领孩子创造一个健康的自我空间。

01原生家庭带给养育者的负担美国著名“家庭治疗大师”萨提亚曾经说过:“一个人和他的原生家庭有着千丝万缕的联系,而这种联系有可能影响他的一生。”

不好的原生家庭,会给我们带来伤害,也会影响我们对孩子的养育。

作者在书中讲述了许多家庭事故,在这些家庭事故中,因为父母没有很好地从原生家庭的创伤抽离出来,及时整理自己的内在空间,造成孩子在一个不适合的环境下成长。

书中有个案例,一对年轻的父母向作者求助,他们两岁半的女儿经常情绪崩溃、无法安抚,让他们无所适从。

在经过深入沟通之后,作者发现这对父母都成长于不幸福的家庭,他们常年处于孤独和无助的环境中,因为在对方身上看到了孤独的自己,渴望彼此温暖,于是走到了一起。

但因为没有爱的能力,尽管已经结婚生子,关系依然是疏离的。而养育女儿,给他们带来了巨大的挑战。

他们对孩子的哭闹手足无措,就像是被孩子的哭声控制了一般,根本无法靠近孩子,更别说抱起来哄哄了。

孩子在这样的成长环境下,没有办法学会控制自己的情绪,因而在两岁半的年纪,就已经出现了情绪崩溃的问题。

作者认为,成为父母亲,必然要在一定时间内允许孩子使用我们的外在空间和内在空间,如果父母在成长过程中遭遇创伤,则会损害他们成为足够好的养育者的能力。

这也解释了为什么很多父母从理智上知道应该怎样教育孩子,但真正和孩子相处时却很难控制自己的情绪、调整自己的行为。

主要是因为在他们的潜意识中,挤压了很多没有解决的冲突和困境,最终影响了他们养育孩子。

作为父母,我们应该先不断修炼自我,才能保持与孩子的良好互动。那么,我们应该如何改善自己的内在空间呢?

首先,可以“对自己踩刹车”,即允许自己表达愤怒与失望,看见真实的他人,并接受真实关系的不完美。

生活中一丝不苟的人,很容易对自己和他人产生严重的控制欲,强迫孩子按照自己的安排来走。

其实有时候,接纳自己,抛掉“完美“标签,才能使我们不被愤怒和羞耻感所淹没,继而才可能在亲子关系中接纳孩子的不完美,允许孩子有自己独立的空间。

其次,有建设性的攻击,在家庭关系中,我们的攻击性应该用来为家庭提供保护和支持,而非使用暴力,维护所谓的“王权”。

最后,带着温和的、不带有侵入性的好奇心,敲开孩子内心的门。

很多家庭在发生冲突与矛盾时,父母总是会陷入愤怒和失望的情绪中,“他怎么这么不听话,他为什么不是我期待的样子!”

而很少会对孩子的行为产生好奇与兴趣:他是一个什么样的人?那一刻他为什么会做这样的事情?他究竟在想什么?

作家麦家,与父亲长达17年不说一句话,因为一段不堪回首的往事。

12岁那年,麦家和同学打架,三个人联手把他打得鼻青脸肿,麦家气不过,晚上堵在打他的一个同学家门口,准备与对方决一死战。

这个时候麦家的父亲来了,麦家以为父亲是来给自己讨公道的。谁知道,父亲当着所有人的面,狠狠扇了他两个耳光,打歪了他受伤的鼻梁,血流一地。

从那以后,麦家再没喊过“爹”,也没有和父亲说过一句话,父子关系降到了冰点。

父亲不知道的是,麦家那天之所以和同学打架,是因为同学们辱骂父亲是“反革命”、“美帝走狗”,麦家一心捍卫父亲的名誉,而父亲却不分青红皂白地将他暴打受伤。

如果麦家的父亲在打他之前,愿意带着一丝好奇心,多问一句为什么,也许就能避免一场伤害。

麦家和父母

作者认为,足够好的成人空间,不仅可以为自己的生命提供养分,还能在与孩子相处过程中发挥积极作用。

她为“足够好的成人空间”设定了三个标准,我们可以对比参照:

1、 建立与外在环境清晰的界限和灵活的联系。我们可以将那些会伤害自己或自己不愿意接受的事物坚定地拒绝在外,我们有足够的攻击性保护自己、保护孩子。

2、 建立温暖的内在空间,确保界限清晰。在家庭关系中,每一个人都能有相对独立和良好的隔离,不会产生过度依赖,也不轻易控制他人。

3、善于寻找生活的乐趣。让生活变得有趣,时时关注自己的内心,不断寻找自己的兴趣爱好,追求自我的变化和成熟。

正面管教创始人简·尼尔森曾经说过,“如果你在管教孩子的过程中感到痛苦,那么一定是你的方法出了问题。”

相同的,作者在这本书里也提到,养育孩子的过程中,最重要的就是能够和孩子建立良好的关系基础,同时能够为这个关系建立稳定的边界和规则。

她在书中列举了正确与孩子相处的秘诀,带领我们建设亲子关系的五大空间:

01共情空间

要理解孩子的情绪与需求,认识孩子的独特气质,并选择与孩子年龄适配的方式。在这个空间里,孩子本身的状态、需求被放到了核心的位置,父母要允许孩子引领互动的节奏,而自己可以退到跟随者的位置。

02分享的空间

这个空间的打造,需要父母对孩子保持好奇心,并专注孩子的分享,对他们的分享使用描述而非评价,这点很重要,因为任何评价性的语言,都会在无形中把成年人的价值观带入了孩子的世界。

03规则清晰的空间

当孩子来到这个世界上,这个世界对他来说是完全陌生的,建立规则很重要,但更重要的是父母应始终保持自己的稳定与权威。面对规则,孩子一定会产生抗拒,此时就需要父母沉稳面对孩子的攻击行为和负面情绪,坚守自己的立场。

04引领的空间

父母要做孩子的导游,不是让孩子按照自己规划的路线去走,而是要引领他们像游客一样,自己去看,去探索。

05发展的空间

要用发展的眼光去看孩子,随时关注孩子在生理方面、学习能力、人际关系、兴趣爱好、自我认同等方面的健康发展,同时要根据孩子的发展不断调整规则与界限、沟通方式等。

写在最后所谓育儿,其实就是一个不断修炼自我的过程,虽然养育孩子的过程让我们潜藏在内心深处的问题爆发出来,但其实这些问题并不可怕,可怕的是我们不懂如何去改变。

这本《这样和孩子相处》不仅探讨了教育孩子的有效方式,更重要的是,它能帮助父母们更好地理解自己面临的困境,理解自己内在的需求及脆弱,并给出了具体的方法,帮助我们重新“养育“自己。

走走旧时光(ID:zoutongshuai):作者走走,爱这世界更爱品人生百味,希望我的文字,能与你温暖共鸣,我们一起成长。本文图片来自网络,侵权即删。

关注我,

没心机,没包袱

特温暖,欢迎来撩

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com