北魏修长城(北魏有没有长城)

#带你乐享河北##河北文旅看图识景##这么近 那么美 周末到河北#

魏坚 孟燕云 | 中国人民大学

【导读】北魏政权建立以后,为抵御北方游牧民族侵扰,遂效仿前代中原王朝,开始在北部边疆地区修筑长城。北魏时期修筑的长城先后有:明元皇帝拓跋嗣修建的泰常八年(423年)长城、太武皇帝拓跋焘修建的太平真君七年(446年)畿上塞围、孝文皇帝拓跋宏修建的太和年间(477~499年)六镇长城与太和长堑。以往学界对上述长城的研究存在材料使用不一致、认识相互抵牾等问题。2007~2018年,中国人民大学北方民族考古研究所先后九次对阴山以北,东至河北张家口,西达内蒙古乌拉特后旗范围内的汉魏时期长城、古城,金元时期金界壕、古城等考古遗存进行了较为详细的调查与研究。魏坚教授即在此调查材料基础上,参考近年内蒙古自治区、山西省、河北省长城资源调查发表的成果,并对历史文献作进一步辨析,从而对北魏长城的起止位置、分布走向、长度以及在北魏军事防御体系中所起的作用等问题做进一步探讨。

本文转自“中国考古网”公众号,原题为《北魏长城考辨》。文章仅代表作者观点,供诸君参考。

北魏长城考辨

一、泰常八年长城

《魏书》中关于泰常八年修筑长城的记载共有两处。一处是《太宗纪载“(泰常八年)蠕蠕犯塞。二月戊辰,筑长城于长川之南,起自赤城,西至五原,延袤二千余里,备置戍卫”;另一处是《天象志》载“八年春,筑长城,距五原二千余里,置守卒,以备蠕蠕”。可知泰常八年长城位于长川之南,东起赤城,西至五原,长二千余里,是为了防御北方柔然的侵扰而建。

其中,“长川”“赤城”的地望考订,学界观点一致:“长川”指长川城,即今内蒙古兴和县西北15公里处的土城子古城。“赤城”即今河北省赤城县境内。而“五原”是指西汉五原郡还是五原县,学界仍存在分歧。艾冲、李逸友认为五原指西汉五原郡,不同的是,李逸友认为长城西端在郡北部,即今内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗查石太山区;艾冲认为长城西端位于郡治,即今包头市孟家梁古城,也就是乌前旗乌加河东岸一带。郭建中、朱大渭认为五原指西汉五原县,其中郭建中根据《水经注》《魏书》的记载以及考古调查与发掘的出土文物, 认为五原县应为今包头市西的哈德门沟古城;朱大渭认为五原县位于北魏六镇怀朔镇与沃野镇之间, 即今包头市西北约20公里处。

笔者同意“五原”指西汉五原郡,根据北魏初的建置仍沿袭汉代,直到延和二年(433年)才改郡为镇。也就是说泰常八年长城修筑之时,五原郡依然存在。笔者曾著文考证汉代五原郡郡治位于今包头市九原区麻池古城, 并认为麻池古城南北对接二城分别为五原郡所辖九原与五原二县,此观点已基本得到学术界认可。由此, 泰常八年长城西端位于孟家梁古城和哈德门沟古城,以及在怀朔镇与沃野镇之间的看法均不可取。笔者认为,泰常八年长城西端可能在五原郡郡治所在,也可能在五原郡所辖范围。若如后者,则李逸友认为的长城西端在乌拉特中旗查石太山区的说法也可成立。至此,泰常八年长城的起止位置大体可以明确。

目前调查表明,河北省境内的泰常八年长城主要分布于“赤城、沽源、崇礼、宣化、张家口市区、万全、张北、尚义、怀安等县”。其中,偏西的万全、张北、尚义、怀安等地段的长城沿用了赵北长城和秦汉长城。内蒙古境内,20世纪90年代, 李逸友根据在乌兰察布市察右前旗呼和乌素乡黑沟村调查的情况,推测泰常八年长城是利用秦汉长城修葺而成;艾冲认为泰常八年长城的修筑,大部分利用的是战国赵长城的旧迹。本世纪初的长城资源调查进一步证实内蒙古境内并无泰常八年修筑的长城,其实际是沿用了战国赵北长城和秦汉长城。至此,泰常八年长城的分布走向可以明确。

由此可知,泰常八年长城东起今河北省张家口市赤城县,由东北向西南延伸,沿内蒙古阴山南麓一线,西端到今包头市九原区黄河北岸的麻池古城至西北方巴彦淖尔市乌拉特中旗查石太山南一带,蜿蜒总长度约700公里,若以魏晋时期1里约等于350米计算, 恰与文献记载其“延袤二千余里”吻合。

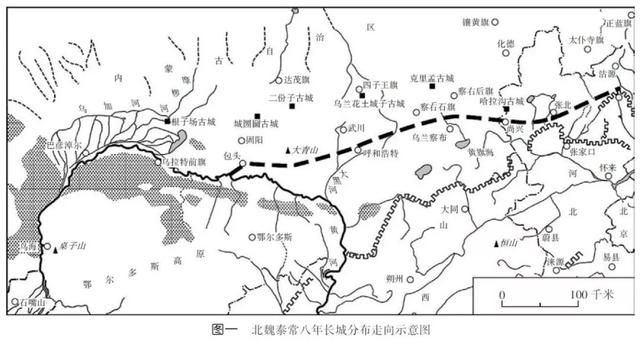

另外,关于泰常八年长城与同为北方军事防御体系的北魏六镇的位置关系,学界亦有分歧。北魏六镇自西向东分别为沃野、怀朔、武川、抚冥、柔玄、怀荒,设置时间均在泰常八年以后,其中最早的怀朔镇是在“延和二年置为镇,后改为怀朔”,较早的柔玄镇,置于太延五年(439年)。郭建中认为北魏六镇主要防御北方游牧民族,而泰常八年长城则为守卫故都盛乐(今内蒙古和林格尔县土城子)和北魏金陵而建,故长城应位于六镇以南;朱大渭认为六镇的设立是为了增强泰常八年长城的军事防御能力,因此长城位于六镇以北。笔者据文献《魏书·高闾列传》所载太和年间,尚书高闾曾上表建议“今宜依故于六镇之北筑长城,以御北虏”,判断当时六镇以北未有长城,故泰常八年长城应位于六镇以南(图一)。

二、畿上塞围

《魏书·帝纪》载, 太武皇帝拓跋焘太平真君七年(446年)六月“丙戌,发司、幽、定、冀四州十万人筑畿上塞围,起上谷,西至于河,广袤皆千里”,九年“二月,癸卯,(太武帝)行幸定州,山东民饥,启仓赈之,罢塞围作”。又《资治通鉴·宋纪》载“丙戌,又发司、幽、定、冀四州十万人筑畿上塞围,起上谷,西至河,广纵千里”。其后稍晚的史书中也有关于北魏畿上塞围的记载,原文均基本保留了上述两处文献。由此可知,畿上塞围东起上谷,即今北京延庆西北山地,向西延伸至黄河边上的内蒙古清水河与山西偏关交界处。

关于畿上塞围的分布走向,学界目前主要有“北线说”“南线说”和“环绕说”三种观点。持“北线说”观点的学者以王国良、朱大渭、殷宪为代表,虽然在细节分析上不尽相同,但他们总体上认为畿上塞围位于北魏都城平城的北侧,用以守卫平城,减少北方柔然给京畿带来的威胁。持“南线说”观点的学者占大多数,他们主张畿上塞围应修筑于平城以南,如较早提出此论的艾冲和李逸友认为畿上塞围是为了抵御陕北卢水胡盖吴、山西中南部吐京胡和河北南部诸起义部民对平城的入侵;之后景爱、罗哲文、于文涛、李文龙、谢寒光等同持这一观点, 其中景爱的看法具有代表性,他认为平城以北阴山南麓已修筑有泰常八年长城,断无在北侧再修长城的必要,且平城以南多为高山峻岭,符合古代长城选址的惯用之法,其作用是防止国内起义的诸胡北上入侵平城,与阴山长城一起呈南北拱卫之势。持“环绕说”观点的学者认为畿上塞围呈封闭环状包围着平城,包括高旺、林秀姿、刘溢海等,其中林秀姿主张畿上塞围并不是长城,而是“略似长方形围子”的京畿城墙,并是历史上最长的城墙。

笔者曾撰文认同“北线说”,并认为畿上塞围是一道东北—西南向的塞墙, 除保卫京师外, 北魏王陵金陵也是其守卫的重要对象。同时,文章指出了金陵南侧围墙之所在,但由于调查资料不足,未能确认畿上塞围与金陵围墙的关系。

从文献记载和目前实地调查成果看,本文延续“北线说”观点。首先,通过《魏书》“畿上塞围,起上谷,西至于河,广袤皆千里”的记载,“畿上”意为京畿之北,“起自上谷,西至黄河”表明并非环围平城。其次,虽然与畿上塞围相关的考古材料较少,但根据已有成果,笔者发现在山西和内蒙古境内尚存下述5段疑似与畿上塞围相关的墙体。这5段塞墙均位于明长城内侧且离明长城较近, 建造方式均为黄土夯筑。

第一段,新平堡双山段。该段塞墙位于大同市天镇县新平堡镇境内“西洋河(古于延水)北的双山北麓明长城之南一里”, 长约6千米。“这段长城板筑较密,一般在十厘米左右,土质较纯”。学界多认为其为北魏时期的长城。殷宪在实地考察时于城墙的夯土中仅发现了汉代的陶片而未发现与北魏相关的遗存,因此他推测该段城墙可能是利用了汉代已有的长城修筑而成,但并未判定其所属。因前文已述泰常八年长城分布于阴山南麓,故本文判断该段塞墙应为畿上塞围的一部分。

第二段,砖楼沟至威鲁堡段。该段塞墙东北起自大同市新荣区北部, 经砖楼沟村向西进入左云县境内, 再向西南延伸至左云县威鲁堡,全长22千米。墙体分布于东汉和明长城内侧约百米处,墙体“基址宽约5米,存高仅1米左右,墙体夯筑,夯土中含有大量黑灰色沙粒”。笔者曾撰文认为该段塞墙为畿上塞围的一部分。

第三段,马头山至十五沟村段。该段塞墙位于朔州市右玉县西北部的内蒙古与山西省界———明长城的内侧,东起马头山,经大坡村,向西至十五沟村,长约6千米,均为黄土夯筑。《右玉县志》“北魏长城”部分有该段城墙的相关记载。同样根据砌筑方式、地理位置,本文判断其为畿上塞围的一段。此外值得注意的是,该段塞墙位于北魏金陵北侧,具有守卫金陵的作用。

第四段,单台子乡石垛墕村段。该段塞墙位于呼和浩特清水河县单台子乡石垛墕村南的明长城内侧, 长约0.5千米。墙体为黄土夯筑,基宽约4米,最高处存高约6米。该段城墙由高旺首先发现,并认为它是畿上塞围的一部分,发表在著作《内蒙古长城史话》中。本文同意此观点, 且该段塞墙西端止于黄河东岸,与畿上塞围“西至于河”的记载相吻合。

将以上四段塞墙相连缀,可以大致看出畿上塞围的分布走向:东起北京延庆,经山西天镇县西洋河北,向西进入大同市新荣区,经砖楼沟村向西进入左云县境内,再向西南延伸至左云县威鲁堡,由此转向西北,经右玉县马头山、大坡村、十五沟村,折向西南至内蒙古清水河县单台子乡石垛墕村南, 西至南流黄河东岸,均位于明长城内侧,与明长城分布走向基本一致。畿上塞围总长约360千米, 若依魏晋时期约350米为一里换算,与文献记载的“广袤皆千里”正相吻合(图二)。

第五段,八台子村至老龙山段。该段墙体从大同市左云县北部八台子村由东北向西南,沿五路山山前地带,依次经过宁鲁堡村、绿道坡村、小河口村、大河口村、王家窑村、守府村、庄旺村向西延伸至老龙山,全长约12千米,再向西进入右玉县境内地段,尚未调查。墙体为黄土夯筑,基宽5米,部分墙体残高约2米,地表保存状况较好。该段墙体是从左云县境内的威鲁口南部岔出, 且位于北魏金陵东南侧,此前文章仅判断其为金陵南围墙,目前推测其与金陵北侧畿上塞围相配合, 将金陵包围其中,共同环卫(图三)。

三、六镇长城与太和长堑

《魏书·游雅高闾列传》载,孝文皇帝拓跋宏太和年间(477~499年),尚书高闾上表,具陈前朝历代修筑长城之举,建议“今宜依故于六镇之北筑长城,以御北虏。虽有暂劳之勤,乃有永逸之益,如其一成,惠及百世”。并列举修筑长城的五点益处。该建议是否被采纳,《魏书》记载并不明确。又《通典·边防·蠕蠕传》载,献文皇帝拓跋弘皇兴四年(470年),薄骨律镇将刁雍也曾就修筑长城一事上表,内容与高闾表中修筑长城的部分除个别字外,完全一致。与《魏书》不同的是,《通典》明确给出刁雍上表的结果,“帝从之,边境获其利”。学界一般将修筑于六镇以北的这段长城称为“六镇长城”。

《水经注·鲍丘水》载“鲍丘水出御夷(河北沽源大宏城子古城)北塞中……大榆河(即潮河)又东南出峡,径安州旧渔阳郡之滑盐县南,左合县之北溪水,水出县北广长堑南,太和中掘此以防北狄”。太和年间所掘位于滑盐县(今河北省滦平县一带)以北的广长堑即为“太和长堑”。

由此可知,文献记载了六镇长城和太和长堑的大致分布位置, 但并未记载其起止位置、长度和走向。据目前考古调查,在内蒙古和河北境内共发现三段北魏长城, 位于六镇以北,应分别属六镇长城南线、北线和太和长堑。

从现存遗迹可知,六镇长城分为南线和北线。南线基本呈东西走向,自东向西依次经过乌兰察布市商都县,察哈尔右翼后旗、四子王旗,包头市达尔罕茂明安联合旗及呼和浩特市北部的武川县, 总长260余千米。墙体为黄土夯筑。沿线有15座戍堡, 平面基本呈长方形,边长22~46米。北线基本呈东北—西南走向,自东向西大致经过乌兰察布市四子王旗、包头市达尔罕茂明安联合旗及呼和浩特市武川县,总长190余千米。墙体分土墙和石墙两种,以土墙为主,个别地段的土墙外加设副墙。沿线有17座戍堡, 平面呈长方形或正方形, 边长18~27米。北线外侧壕沟的痕迹比南线的明显,且北线内侧戍堡的规模比南线的小。笔者团队于2018年4月调查时发现,从四子王旗吉生太镇中号村,经什卜太戍堡至海日汗楚鲁3号戍堡,长城南、北线有8千米的地段完全重合。

太和长堑基本呈东南—西北走向,在河北省境内主要分布于丰宁县鱼儿山镇大孤山村至大北沟镇十六号村南;在内蒙古境内主要分布于锡林郭勒盟的多伦县和正蓝旗境内,并发现戍堡一座,总长近50千米。

六镇长城遗迹与太和长堑遗迹之间,隔着难以逾越的浑善达克沙地的南缘,其间的长城是被流沙掩埋,还是当初就是利用了中间的沙地,构成天然防御屏障,尚不可知(图四)。

六镇长城与太和长堑的始筑时间目前学者众说不一。早在20世纪90年代,李逸友调查后即认为本文中所述的六镇长城南线与太和长堑遗迹均为太和八年所筑。通过近年来的多次调查以及内蒙古文物局、文物考古研究所提供的资料进一步说明,六镇长城与太和长堑从修筑方式到走向均较一致,且南线与长堑附近发现的戍堡在面积、修筑方式、距离长城的远近等方面也均具有一致性,因此判断二者是同一时期修筑。而北线内侧发现的戍堡与前二者相比面积较小,可能是在长城南线的基础上向北拓展后所筑。

另从文献看,《魏书》所载高闾上表时间从上下文判断为太和八年(484年) 或九年,《通典》载此事内容几乎一致,却为皇兴年间(467~471年)刁雍上表。进一步比较发现,《通典》此条记载将“发六部兵六万人”讹作“发六部兵万人”,与前文所述不符,且其中个别字句明显有润色修改之嫌,很可能抄自《魏书》,因此推测《通典》所记上表的时间和人物皆不实。此后《资治通鉴·齐纪》更记载了高闾上表的具体时间为太和八年。其他文献除《太平寰宇记》等少数依《通典》所记外,其余均依《魏书》《资治通鉴》。

因此,本文认为《魏书》中的六镇长城与《水经注》中的太和长堑很可能是同时修筑于北魏太和年间,用于同一军事目的长城,之所以有不同称谓,可能是因成书时间不同所致。

结语

北魏政权先后修筑过泰常八年长城、畿上塞围、六镇长城与太和长堑,其防御的重点一直是来自北方的柔然。本文通过对不同时期北魏长城的分布与功能的辨析,可以初步得出如下结论。

泰常八年(423年) 长城是北魏迁都平城后,在京畿北部外围,东起河北赤城,西到包头九原区黄河北岸至大青山北麓查石太山区一带,沿阴山南麓一线修筑的最早的长城,位置应在六镇以南。基本沿用战国赵北长城和秦汉长城,该段长城长度与文献记载的“延袤二千余里”基本吻合。

畿上塞围是北魏王朝在太平真君七年(446年)在沿京畿内围的北侧,东起北京市延庆区(上谷之地),西至呼和浩特市清水河县黄河边,修筑的一道拱卫京师的防线。将已有的考古调查和研究确认的四段墙体连缀起来,可大体确定其分布走向,是以“北线说”更为合理。通过古今里程换算可知其墙体长度与文献所言“广袤皆千里”相当。另有一段沿五路山山前地带向西延伸的墙体,应是为了护卫位于五路山的北魏金陵而专门修筑的南侧围墙,与金陵以北的畿上塞围相配合。

六镇长城与太和长堑的修筑时间, 应是《魏书》所记的太和八年或九年, 两者虽不相连,但修筑方式一致,其间相隔浑善达克沙地,共同构成了北魏最北端的军事防线。具体走向为东起河北省丰宁县境,向西进入锡林郭勒草原,跨越浑善达克沙地后,在阴山北麓进入北魏六镇北侧的荒漠草原地带。

综上,北魏政权修筑的北部长城防线是随着其国力的增强而不断北移的。北魏建立之初,柔然势力强大,泰常八年长城主要分布于阴山南麓;神

二年(429年)大败柔然后,先后建立北魏六镇, 把北部防线推进到阴山以北;太和年间又在六镇之北修筑了六镇长城与太和长堑,将防线拓展到燕山北麓至兴安岭西南缘,逐渐形成了以六镇与长城为中心的军事防御体系,在防御外患、移民垦殖和管理边民方面都发挥了重要的作用。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com