文学大师推荐的书(位文学大师的读书秘籍)

世界读书日

所谓大师,是指每一个领域每一个时代的大咖,他们同样站在前人的基础上,攫取知识的力量,他们的思想是时代的承前,也是精神的传递。

读书之于大师们而言,可以认知自己,了解社会;可以增进学识,提升修为;可以洗涤内心,净化灵魂。古往今来,大师们的智慧人生都离不开书籍的滋养。对于读书及方法,他们有着自己的态度与见解。

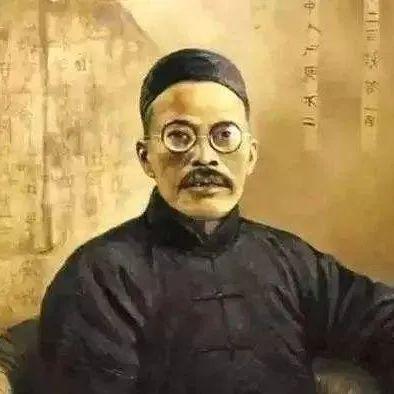

王国维:有批判地读书

王国维在《教育世界》的“发章广告”中指出:“人若久注意一事物,则眼力易疲,疲则难入而易忘,故读书者必于读甲类后改读乙类,然后再读甲类,乃可以慰眼力之劳。”他主张学生要广泛阅读不同专业范围的书籍,一方面可以扩大自己的知识面,而且还可以使自己在阅读中得到积极的休息。这一点与梁启超的“读课外书为必修课”有些类似。

笔者认为,王国维之主张关键在于“不同专业范围”诸词,因为往往在常人眼中看似关系很小的学问会成为新知识、新观念的触发器。知识越通全面,类比归纳的资源越丰富。

如何读懂一本书?哥德说:一门科学的历史就是这门科学本身。可见对特定学科历史的认识对于学术研究非常重要。为了解决日夜困扰自己的人生问题,王国维决定研究哲学,并首先从包尔生的《哲学概论》和文德尔班的《哲学史》入门。在对待这些书时,王国维说:“以能解为度,不解者且置之”,即能读懂多少算多少,读不懂的暂且放弃。

读书时不可缺少批判性思维。王国维深谙此道,他说:“如果缺少观点,缺少见识,读书再多,也不会对自己的学问有补,而只会使自己迷失在浩瀚的史料中而不能自拔。”如他对戏曲的定义(谓以歌舞演故事也)即是从大量资料中提出,并借为一种标准,重新审视中国戏曲。

梁启超:读课外书为必修课

“学生做课外学问是最必要的,若只求讲堂上功课及格,便算完事,那么,你进学校,只是求文凭,并不是求学问,你的人格,先已不可问了。再者,此类人一定没有‘自发’的能力,不特不能成为一个学者,亦断不能成为社会上治事领袖人才。”做学问的人不去“自发”地阅读课外书,文不识理,理不通文,最终将制约学术的创新。

如何读书?在梁启超看来,读书有精读、泛读之分。“心不细则毫无所得,等于白读;眼不快则时候不够用,不能博搜资料。”梁启超注重记笔记,“好记性的人不见得便有智慧,有智慧的人比较的倒是记性不甚好。大抵凡一个大学者平日用功总是有无数小册子或单纸片,读书看见一段资料觉其有用者即刻抄下(短的抄全文,长的摘要,记书名卷数叶数)。”

胡适:喜欢夜读

胡适曾在《读书》中直言:“读书有两个要素:第一要精,第二要博。”在胡适看来,一个人要有大学问必须“精博双修”,只精不博会一叶障目,而只博不精则好似“一张很大的薄纸,禁不起风吹雨打”。

胡适还有读书三好。一是夜读。夜读是一种美好的享受,此时正合读书:宁静闲逸、无人打扰、自由自在。中国古人有裸身夜读者,大概深得夜读之乐。夜里时间充裕,可安心读经典大著。夜读还别有一番情调,青灯黄卷伴一杯香茗,那是何等的爽心悦目!

二是喜在厕上、电车里读书。胡适读书不择环境,不讲条件,有书即读,他甚至将厕上和电车里的时间也充分利用起来。1914年7月17日胡适日记载:“有人赠我莎士比亚名剧《亨利第五》,全书三百八十余页,因以置衣囊中,平日不读之,惟于厕上及电车中读之,约一月而读毕,此亦利用废弃光阴之一法。”

三是连贯式读书。有人读书随意性太强,无一定计划,而胡适则强调读书的连贯性,这既包括读书时间不间断,也包括读完一书再换另一本。胡适读书自己规定:每日读书不少于6小时。他还说“读书非毕一书勿读他书”。

鲁迅:读书有六法

大文豪鲁迅非常讲究读书方法。鲁迅在博览群籍的基础上,形成了自己特色的读书方法。

一是泛览,他提倡博采众家,取其所长,主张在消闲的时候,要随便翻翻。鲁迅先生说:“书在手头,不管它是什么,总要拿来翻一下,或者看一遍序目,或者读几页内容。”这种方法可以开阔视野,拓宽思路。

二是硬看。对较难懂的必读书,硬着头皮读下去,直到读懂钻透为止。

三是专精。他提倡以“泛览”为基础,然后选择自己喜爱的一门或几门,深入地研究下去。否则,读书虽多,终究还是一事无成。

四是设问。就是拿到一本书,先大体了解一下书的内容,然后合上书,可一边散步,一边给自己提一些问题,自问自答:书上写什么?怎样写的?为什么这样写?要是自己,这个题目又该怎么写?鲁迅认为带着这些问题去细读全书,效果会更好些。

五是背书。鲁迅的背书方法与众不同,他制作了一张小巧精美的书签,上面写着“读书三到,心到、眼到、口到”10个工工整整的小楷字。他把书签夹到书里,每读一遍就盖住书签上的一个字,读了几遍后,就默诵一会儿,等把书签上的10个字盖完,也就把全书背出来了。

六是剪报。鲁迅十分重视运用“剪报”这一方法来积累资料。他的剪报册贴得很整齐,分类也很严格,每页上都有他简要的亲笔批注。鲁迅曾利用这些剪报写了不少犀利的杂文。鲁迅曾说过:“无论什么事,如果陆续收集资料,积之十年,总可成一学者。”

陈寅恪:读“老书”、读“原典”

陈寅恪先生将书分为三类:最低限度的读物、进一步学习的读物、深入研究的读物。三类书中他尤其强调第一类。陈寅恪认为第一类是必读书,从中可以得到最低限度的知识。譬如,他认为,无论一个人的爱憎好恶如何,《诗经》《尚书》乃人人必读之书。因为它们是我们先民智慧的结晶。

陈寅恪读书,注重原典和最基础的书,这可以说是他读书的一个诀窍。为什么要读“老书”?因为“老书”有“原创性”和“基础性”,而且“老书”往往是一门学科的入门书。读“老书”,推而论之,就是读原典。

陈寅恪说:“中国真正的原籍经典(原典)也只不过一百多部,其余的书都是在这些书的基础上互为引述参照而已。”读“老书”、读“原典”,这对于任何一个学科来说,都是一个永远不会过时的读书策略。

钱钟书:要想记得住,就得做笔记

钱钟书的博学,归功于他的博览。他阅读书籍所写的札记,可以用汗牛充栋来形容,毫不夸张,他写学术巨著《管锥编》时,所用的资料足有几麻袋。

许多人说,钱钟书记忆力特强,过目不忘。他本人却并不以为自己有那么“神”。他只是好读书,肯下功夫,不仅读,还做笔记;不仅读一遍两遍,还会读三遍四遍,笔记上不断地添补。所以他读的书虽然很多,也不易遗忘。

据杨绛先生说,钱钟书做笔记很费时间。钟书做一遍笔记的时间,约莫是读这本书的一倍。他说,一本书,第二遍再读,总会发现读第一遍时会有很多疏忽。最精彩的句子,要读几遍之后才发现。

另外,钱钟书先生主张先博后约,由博返约。即先广泛涉猎,博览群书,然后再在此基础提炼吸收,形成自己的知识结构。这种科学的学习方法不仅使他成为一代学术泰斗,也为后学者指出了正确的成功之路。

杨绛:读书好比“隐身”串门

我觉得读书好比串门儿——“隐身”串门。要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事前打招呼求见,也不怕搅扰主人。翻开书面就闯进大门,翻过几页就登堂入室;而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别,或者另找高明,和他对质。

不问我们要拜见的主人住在国内国外,不问他属于现代古代,不问他什么专业,不问他讲正经大道理或聊天说笑,却可以挨近前去听了足够。我们可以 恭恭敬敬旁听孔门弟子追述夫子遗言,也不妨淘气地笑问“言必称亦曰仁义而已矣的孟夫子”,他如果生在我们同一时代,会不会是一位马列主义老先生呀?我们可 以在苏格拉底临刑前守在他身边,听他和一位朋友谈话,也可以对斯多葛派伊珀蒂特斯的《金玉良言》思考怀疑。

我们可以倾听前朝列代的逸闻轶事,也可以领教当代最奥妙的创新理论或有意惊人的故作高论。反正话不投机或言不入耳,不妨抽身退场,甚至砰一下推上大门——就是说,啪地合上书面——谁也不会嗔怪。

钱穆:须全读不宜选读,盼能背诵

据说,钱穆先生9岁就能背诵《三国演义》。

上个世纪80年代,钱穆的孙女正在北京大学中文系读书,写信向祖父请教读书问题,钱穆的回信:“《论语》外,须诵《孟子》、《大学》、《中庸》与《四书章句集注》为主。《庄子》外,须诵《老子》。四书与老庄外,该读《史记》,须全读不宜选读,遇不易解处,约略读过,遇能解又爱读处,则仍须反复多读,仍盼能背诵……”要求孙女背诵,作为史学大师的爷爷自然更能背诵。能够背诵《史记》,让人不敢想象。

马一浮:要读书、先定心

马一浮认为,读书贵以“定心”。当下人们读书,多以娱乐为主,故散心“浏览”,姑且求一乐矣。然而要想深入阅读,则非“定心”不可。马一浮认为,“故欲读书,先须调心。心气安定,自易领会。若以散心读书,博而寡要,劳而少功,必不能入。”

如果散心读书,纵然有一时之欢娱,亦随即遗忘,无甚效果,概其不能入心故也。只有用“定心”法,将精力聚焦于“某个问题”,方可有所收成。

“定心”读书除了高效“聚焦”的作用外,还兼有“敬”的态度。对“书”持一种“敬”的态度,方可定心并涵泳其中,最终求得“悟”解。当然,马一浮的对书之“敬”是有所指的,即对经典著作存敬畏之心,且以“定心”读之。倘若是那种“娱乐成灾”的快餐书乃至垃圾书,则大可不必以“定心”去读,亦用不着“敬”了。

顾颉刚:质疑法

我国现代著名史学家顾颉刚先生在1927年2月为厦门青年作过一次演讲,演讲的题目就是《怎样读书》。他在演讲中说:

“我们的读书,是要借了书本上的记载寻出一条求知识的路,并不是要请书本子管我们的思想。所以读书的时候,要随处生疑。换句话说,就是读书的时候要随处会用自己的思想去批评它。我们只要敢于批评,就可以分出它哪一句话是对的,哪一句话是错的,哪一句话是可以留待商量的。这些意思就可以写在书端上,或者写在笔记簿上。逢到什么疑惑的地方,就替它查一查。心中想起什么问题,就自己研究一下。这样的不怕动手,肯写肯翻,便可培养自己的创作力。几年之后,对于一门学问自然就有驾驭运用的才干了。”

读书要敢于质疑、善于质疑,这是顾先生的一贯主张。顾颉刚说,读书须疑,就是要运用自己的判断力,“只要有了判断力,书本就是给我们使用的一种东西了。”

冯友兰:读书四法

冯友兰先生的读书方法,归纳起来是四字:精、解、知、明。

精,即“精其选”。读书须有选择,否则在茫茫书海中会迷失方向。可以把书分为要精读的书、可以泛读的书、只供翻阅的书三大类。究竟哪些书值得精读?这要根据自己的专业来选定。一旦选定的书,就要认真地、扎扎实实地一个字一个字地读。

解,即“解其言”。读书,尤其是读古书,首先必须弄懂它的文字,因为文字是书的语言。语言有中外之分,古今之别。中国的古书是用古文写的,不同时代的古文又各有差别。如果不攻破这道语言文字关,就看不见关里边是些什么东西,光站在关外指手划脚,那怎么行呢?

知,即“知其意”。读书不能只注意字面上的意思,死读书,而必须注意字里行间,要在文字以外体会它的精神实质。如果仅只局限于语言文字,死抓住语言文字不放,那就成为死读书了。

明,即“明其理”。读书仅至得其意还不行,还要明其理,才不至为前人的意所误。只有做到这个程度,才算是把书读活了。能够用书而不为书所用,读书就算读到家了。因为意只是写书人主观的认识,而不一定完全符合客观真理,所以读书时要注意用客观真理的标准来检验。

梁实秋:读书要看各人的兴趣和需要

那么读什么书呢?这就要看各人的兴趣和需要。在学校里,如果能在教师里遇到一两位有学问的,那是最幸运的事,他能适当的指点我们读书的门径。离开学校就只有靠自己了。读书,永远不恨其晚。晚,比永远不读强。有一个原则也许是值得考虑的:作为一个道地的中国人,有些部书是非读不可的。这与行业无关。理工科的、财经界的、文法门的,都需要读一些蔚成中国文化传统的书。经书当然是其中重要的一部分,史书也一样的重要。盲目的读经不可以提倡,意义模糊的所谓"国学"亦不能餍现代人之望。一系列的古书是我们应该以现代眼光去了解的。

来源:国粹读书

编辑:Jw

世界读书日《诗刊》邀你与诗人一起直播读诗!

倒计时一周 ! 福建霞浦 ·《诗刊》社第36届“青春诗会”征稿

欢 迎 关 注

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com