南橘北枳是因为什么因素(南橘北枳是强词夺理还是有理有据)

春秋战国是一个名家辈出的时代,而其中也不乏很多专职或是兼职的辩士。在那个年代口才不好会吃很多、很多的亏,吃很多、很多的苦(现在也是这样吧?)。而偷换概念、鱼目混珠甚至是强词夺理,就是很多说客或是名人常用的一种方法。

一个错误的认知被当作了辩论的基础要素,或者说故意借用一些模糊不清、容易混淆的东西,来为自己的说辞和结论充当证据。

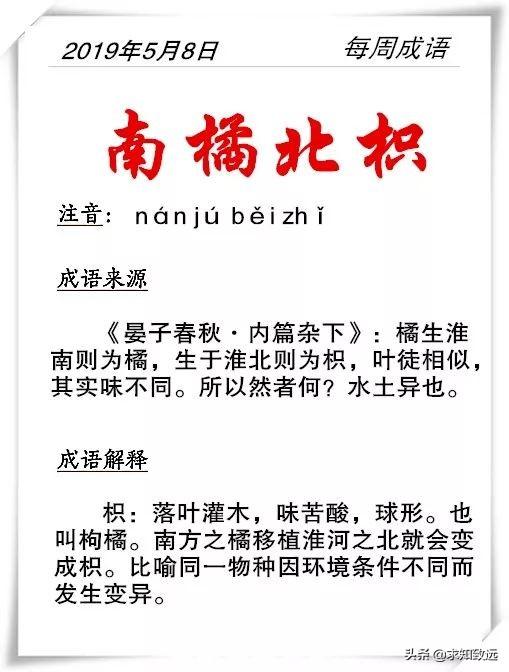

我们来看下成语的出处,以下两段来自于度娘。

晏子将使楚,楚王闻之,谓左右曰:"晏婴,齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之,何以也?"左右对曰:"为其来也,臣请缚一人,过王而行,王曰:'何为者也?'对曰:'齐人也。'王曰:'何坐?'曰:'坐盗。'"晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王,王曰:"缚者曷为者也?"对曰:"齐人也,坐盗。"王视晏子曰:"齐人固善盗乎?"晏子避席对曰:"婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?"王笑曰:"圣人非所与熙也,寡人反取病焉。"

译文

晏子将要出使楚国,楚王听说这消息以后,对身边的人说:"晏婴是齐国善于辞令的人,现在他要来,我想羞辱他,该用什么办法?"身边的人回答说:"等他到来的时候,请让我捆绑一个人在您面前经过,您就说:'这是谁?'我回答说:'是齐国人。'您问:'犯了什么罪?'我回答说:'犯了偷盗罪。'"晏子到了楚国,楚王赐给晏子酒喝,喝酒喝得正畅快的时候,两个官吏捆着一个人来到楚王跟前,楚王说:"捆着的人是谁?"官吏回答说:"是个齐国人,犯了偷盗的罪。"楚王瞟着晏子说:"齐国人本来就善于偷盗吗?"晏子离开座位严肃地回答说:"我听说过,橘树生长在淮河以南就是橘树,生长在淮河以北就变成枳树,只是叶子相似,它们的果实味道不一样。为什么会这样呢?是因为水土不一样。现在人生长在齐国不偷盗,进入楚国就偷盗,莫非楚国的水土使人变得善于偷盗?"楚王笑着说:"圣人是不能跟他开玩笑的。我反而自取其辱了。"

当然晏子只是被动作答,而首先使用偷换概念和强词夺理的是楚王。楚王的基本逻辑或者话外音是这样的:这个人是齐国人,这个齐国人是盗贼,那么齐国人就是盗贼(齐人固善盗乎?)。额,看起来居然是天衣无缝、顺理成章。如果是一般的人遇到这种情况,可能都是会首先辩解或是直接找出对方语言、逻辑中的错误——比如:一人岂能为一国乎?或者说:林子大了什么鸟都有,楚国人无盗贼乎?不过晏子的大家、真正的名士,他不但要辩解更要反击、还要让对方无言以对,于是便有了“南橘北枳”论述。

晏子的逻辑是这样的:橘和枳长得一样,所以原本就是同一种植物。就是说这个在楚国的齐国人是齐国人,在齐国的好人也是齐国人。

晏子的反唇相讥看起来很完美、很高明,顿时就让楚王有了自取其辱的感叹,但是这段话却有一个巨大的巴格(程序隐患)——如果橘和枳本身就不是同一种植物,而只是同科或是同属(门、纲、目、科、属、种)下的两种植物的话,那么晏子的话就会变成笑话!

不过橘和枳到底是否是同属不同种或者是同科不同属?现在还不好说,那个时候的楚王看起来不是认同了晏子的假定,就是当时对相关的知识没有完全掌握即便有疑虑也只能先搁置。

另外,晏子的论述还有一处有问题的地方”今民生长于齐不盗,入楚则盗,“这话一听就有问题啊!难道这个齐国的盗贼身上带着齐国颁发的”无偷盗证明“?想来楚王当时应该是蒙圈了,而旁边的大臣们估计也被晏子这中原名士给镇住了。如果有屈原或是春申君这样的人物在,怕是后面就没有这个成语了。

文化的逆差,以及国与国之间心里地位的差异,才是晏婴最终能”取胜“的本质原因。晏婴是春秋人,好像和孔子差不多是一个时代,他曾经对孔子及其学说有过”三不可“的著名论述。而楚国当时只能算是一个超级暴发户,尤其是在所谓“仁义之师”事件过后,楚国被无数中原大国耻笑、鄙夷。很多事情让这个超级暴发户顿感相形见绌、自觉形秽,于是开始向中原学习各种礼义廉耻、仁义道德。所以他们不一定辩论不过晏子或是没能觉察到他话里的漏洞,而是各种低人一头的心态让他们草率地扔出了“白毛巾”。

不过有意思的是,很快进入到战国时期以后,秦国崛起了。张仪用“六百里”告诉了楚国,只有尔虞我诈、唯利是图才是王道。

而另一方面所谓的大国们,也在时间长河的冲刷下怀抱着他们大国的心态,逐渐没落、衰亡。

淮河以南的橘子移植到淮河以北,真的就能变成枳吗?答案是肯定的——不是!

它们只是同科不同属的近亲而已,当然也许有可能可以理解为N年以前是同一个爹。而且枳在南方很多地方都有种植,并不是只有在淮河以北才叫作枳。这些知识大家可以自己看度娘,就不累赘粘贴了。

个人觉得不一定,也许那个时候大家都是这样认为的——橘和枳原本就是一种植物,只是种植的地域不同。也可以认为,那个时候在某些方面的的认知远没有达到现在的水平。

最关键的一个问题是,我们基本都是以现在的视角、现在的条件、现在的认知去审视以前的过往,所以有疑虑或是得出不同的结论,这些都是非常正常的事情。

另外随着时代的发展原本错误的东西,也许会变得多少有些道理、或是干脆就成了正确的东西;还有一些原本是褒义的词汇、成语,也慢慢地被人用来挖苦、讽刺别人。

比如说”南辕北辙“,现在你坐上飞机往东飞能到波士顿,你往西飞也肯定能到达波士顿,只要你盘缠足够,有人帮你飞你飞到月球转一圈还能到达波士顿;比如说”仁义之师“这本来是当时夸耀宋襄公的,现在却成了说一个人迂腐、不懂得变通等等的词汇。

还有的成语本身出处就有待商榷,却被大家一用再用。比如说”纸上谈兵“这个成语,是说一个人只会夸夸其谈,一说都会、一练就跪。但赵括有话说啊:俺那个时代都是拿着竹简读书,哪里来的纸?

最关键的问题是,赵括打得并不差,只是最后被打败了而已。四十万对七八十万(赵括被围后,秦王又征全国十六岁以上男子六十万支援白起。这个史记里有,大家自己去看。),打不过也不丢人啊。更何况秦国损失也很大,只是胜利掩盖住了损失的惨痛。这个在《史记》和《战国策》里都有记载,白起和范雎闹矛盾,范雎就鼓动秦王以秦国也元气大伤为理由,拒绝了白起乘胜追击的要求。如果秦国不是真的也受了重伤,那么秦王以他的身份肯定不会拿这个理由来当说辞。

三十多年了,以前一直以为晏婴说的是真理。现在,哎!这得重新去读小学啊!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com