特别喜欢杨键先生的一句话(我好像依旧生活在古代)

关于诗歌写作,杨键曾立下目标:“我这一生就是两桩工作,一是哀悼,二是重建。”在他看来,汉语诗歌的最大使命就是对生命真相的追寻,古代的伟大诗歌无一不是如此,然而在今天,代表着中国传统文化的汉语正在不可阻挡、由里及表地走向衰落。如何重建汉语的声音,是诗歌写作者的当务之急。

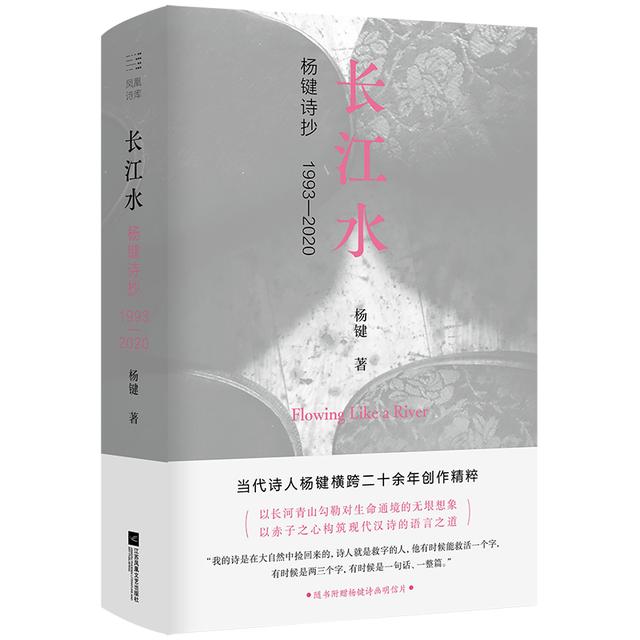

1967年,杨键生于安徽马鞍山,他曾当过工人,自1980年代开始习诗,至今已出版《暮晚》《古桥头》《哭庙》等多部诗集。对他来说,过去创作诗歌的几十年,也是见证中国社会发生巨变的几十年。当越来越多的人朝向日益疯狂的物质世界前进时,他却长年守在乡村山林,试图回归古人的世界,寻找文明的源头。近日出版的《长江水》是诗人的全新诗集,创作时间横跨90年代至今。杨键的诗通常是沉痛的,他始终关注脚下的土地,关注土地上饱尝生存之痛的人们,也在对生存的叩问中追寻中国的古典传统。这些作品个性鲜明,情感饱满,处处可见古朴、清远的意象,让人感受到一种无比辽阔而又绵延无穷的生命力。

在《长江水》的自序中,杨键写道:“百年以来我们在思想上究竟是维新还是守成?事实上我们选择了维新,一切旧有的,比如说因果,比如说道法自然,比如说以人文化天下,或者以孝治天下,这些代表汉语精神高度的东西显然不起作用了,我们一度进入了一个文明的废墟。”杨键认为,20世纪的文学经历的正是“道”的退场的过程,外文诗歌译著越来越丰富,却极少有人重视传统的汉语诗。如果回溯中国历史就会发现,无论是六朝的陶渊明、谢灵运,还是唐宋的王维、苏轼,他们在成为伟大诗人之前,首先是到达了生命通境的修行者。汉语本来的出身地是天地自然,是智慧与慈悲,归根结底是“道”——“道者也,不可须臾离也。”可以说,汉语的回归本质上是失散的人心的回归、自然的回归。

在杨键看来,古典的时代虽然已成过去,但古典的诗歌和文明不应该被今天的写作者隔绝在创作视野之外。如何在现代诗中复活汉诗曾经有过的伟大传统,认领出专属于自己时代的面容,这无疑是一个巨大的挑战,但也是诗歌写作的意义所在。经出版社授权,界面文化从《长江水》中遴选部分诗作,以飨读者。

在江边

在蓝天下,生锈的汽笛冒着几缕煤烟,

三条铁船已经烂在岸边。

打黄沙的水泥船在江面驶过,

船上有他们的老婆和一条黑狗。

我们坐在江堤的裂缝上,

看得有点累了。

江水上落日壮观的衰败,

静悄悄的,令人感动。

如果这时有人说出了憧憬,

就把他归于江水上的暮色吧,

因为大地本是梦幻,

何必追忆,何必悲痛呢……?

无名无姓地浪荡吧,

远山含混的轮廓,

在这里,在那里,

又倏忽不见。

1996

一个绣花的乡下妇女

冬日午后的阳光,

特别舒坦,

照着她手上的金线,

她正在绣两条龙。

她的脚,

摆在草焐窠里。

墙壁上,

挂着各种蔬菜的种子。

桐油漆过的大门,

散着闷闷的光。

一阵清风,

吹落了杉树的叶子。

如果我有这一阵清风的坦荡就好了。

几根老丝瓜悬在木架上,

她绣的两条龙的绸子布,

要供在菩萨前的香案上,

为了死的时候像树叶一样悄然。

在她的家门口,

走了几辈子的条石路,

像一块老银子在薄暮里伸展。

一阵清风吹过,

如果我有这一阵清风的安详,

我就好了。

1999

古忠烈祠

仿佛我们的生命,

是春雨,

是淡薄的柳丝,

和脚下的青条石做成的。

而我们的思想,

就是月色下的瓦棱。

因单调而无垠,

下面有一个忠厚的屋檐。

低声地谈论着这座建筑,

像在谈着一位死去几十年的老人。

一棵古树的浩然之气,

一座老桥温婉的韵味。

1999

薄暮时分的杉树林

那里是一片片安谧的杉树叶,

那是历代游子的心。

那里逝去的一天天都静止了,

那里的安宁来自天上。

一条小径在树荫下伸展,

通向薄暮中的流水。

古代沉睡的智慧从那里苏醒,

死去的亲人,从那里回来。

2000

荒草不会忘记

人不祭祀了,

荒草仍在那里祭祀。

大片大片的荒草,

在一簇簇野菊花脚下牺牲了。

你总不能阻止荒草祭祀吧,

你也无法中断它同苍天

同这些野菊花之间由来已久的默契,

为了说出这种默契,

荒草牺牲了,

人所不能做到的忠诚,

由这些荒草来做。

荒草的苍古之音从未消失……

2002

母亲

母亲保留了她当年扛煤炭时穿过的一双球鞋,

上面共有二十一个补丁,

干干净净(难以想象的干净)

呆在鞋柜里。

母亲好像从来没有年轻漂亮过,

她是如何从割麦子的女孩变成在长江边砸矿石,

在解放牌卡车上运水泥的妇女?

她一生做过十三种临时工,

为什么离开泥土一切都变成临时的?

她做梦都想变成正式工,

但一生也没有做成。

我想起成群结队在长江边砸矿石的妇女,

其中就有我的母亲

用那种蓝色的帆布做的帽子,裹着头发。

刚刚来临的工业把她们圈在混浊的

长江之边。

她们大都是从乡村,

同她们的男人一起来的。

我记得父母亲好像从来没有快乐过,

我们兄弟三个也没有,

为什么没有快乐也会遗传?

我保留了两张照片,

一张是我们全家的,

一样的呆滞、迷惘。

一张是我曾祖的,

表情肃穆、恭敬,只能来自于君主时代。

我凝视着这张照片,

久久不忍放手。

窗外的雨水再大

也引不起我的注意,

免得稍一走神,

又被卷入你的河流之中。

2002

不死者

我有一口井,

但已没有井水,

我有两棵松树,但已死去,

死去,也要栽在门前。

因为我有一个神圣的目的要到达,

我好像依旧生活在古代,

在亘古长存里,举着鞭子,跪在牛车里。

我怀揣一封类似“母亡,速归”的家信,

奔驰在暮色笼罩的小径。

我从未消失,

从未战死沙场。

山水越枯竭,

越是证明

源泉,乃在人的心中。

2003

馈赠

树叶没有经过任何抵抗就落下了, 风,

又把它吹起, 它也是没有任何抵抗地“沙沙”作响。

在它瘦小、干枯的身体上, 爱,似乎比它在树干上的时候还要强烈。

是的,我是不死的, 也一定是这些树叶所赠。

2003

你看见我妈妈了吗?

你看见我妈妈了吗? 她长着一副大家闺秀的模样。

她从前殷实富有,现在一贫如洗, 她枯干、冷寂、连绵不绝。

她好像微弱疲惫的煤灰, 又像是明末清初的残迹零墨。

她颤颤巍巍密密麻麻写下的几十万字的家族史在一场火焰里消失, 她是灰烬里残留的字迹,是淡淡的秋意。

她像美丽晨星划过这条滔滔不息柔情万种的江水, 你看见她了吗?

她震惊于自己的大苦大难她亘古不绝, 你见过她吗?

渔民们说,闸口每天有这么多自杀的身体, 我们从没有见过你所描述的这样的母亲。

2008

荒草

冬天的土壤以那种无声无息的风度吸引我们,

但是谁也不愿意湮没无闻。

河边的柳树就像一位细腻的女思想家。

雨中的小鸟落不到柳叶上才往树干上落,

灰烬在露天里,墓地在露天里,

被那些油菜花衬托得更加幽暗。

我们被呼唤到这里,

不知道这些死亡是什么,

也看不清那些荒草幽暗阴郁的眼睛。

灰烬如此之多,

荒草如此之多,

在哪里安息呢?

2013

本文诗歌部分选自《长江水:杨键诗抄1993—2020》一书,经出版社授权发布。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com