人不是都有良心的吗(不是所有人都能理解牲口们的)

一年四季,大平原庄稼地里的活儿一样接着一样,犁地,耙地,耩地,中耕,运输,打场等等,过去因为没有机械或者机械很少,哪一样农活都离不开牲口。可以说,如果没有那么多牲口出力帮助,单靠最原始的人力,农民所能耕种的土地是极其有限的,姑且不说上交公粮养活城里人,能不能糊住农民自己的口就很难说。

葛国桢|文

“牲口”是个大概念,在老农的眼睛里,牲口有快、慢之分。所谓的“快牲口”,指的是马、骡、驴等,“慢牲口”主要指牛。乡下称母牛为“牝牛”,称公牛为“牤牛”,不管“牝牛”还是“牤牛”,都属于“慢牲口”之列。

饲养牲口和役使牲口绝对是技术活儿。乡下至今还流传着许多饲养牲口的谚语,什么“若要牲口把膘保,千万莫喂霉烂草”。什么“牛猪细草料,骡马囫囵粮”。什么“养牛要知牛脾气,喂养使活要仔细”等等等等,可见饲养牲口有许多专业的常识。

那些老把式正是熟练掌握了这些常识的人,实践经验非常丰富。

在乡下,人们把侍弄役使牲口的老把式称为“大把儿”。我仔细分析过,“把儿”就是把式,把式一词,词典上有两种解释,一是武术的架式,亦指把势,武艺;第二种解释为老手,行家里手,在某一方面技艺高超的人。

乡下是个藏龙卧虎的地方,各种“老把式”都有,种菜技艺高超的人叫“菜把儿”,种瓜技艺高超的人叫“瓜把儿”,扶耧耩地技艺高超的人叫“耧把儿”,役使牲口技艺高超的人称为“大把儿”,一个“大”字,彰显了乡下人对这个行当的尊敬之意。

集体耕种,也就是生产队这个组织还在的时候,别人在队长的吆喝下黑汁白汗下力苦干,“大把儿”们却每天赶着牲口上下工,大声吆喝着自己役使的牲口,就像一位气定神闲的将军指挥着一群兵士作战一样,很有些高人一等的感觉。

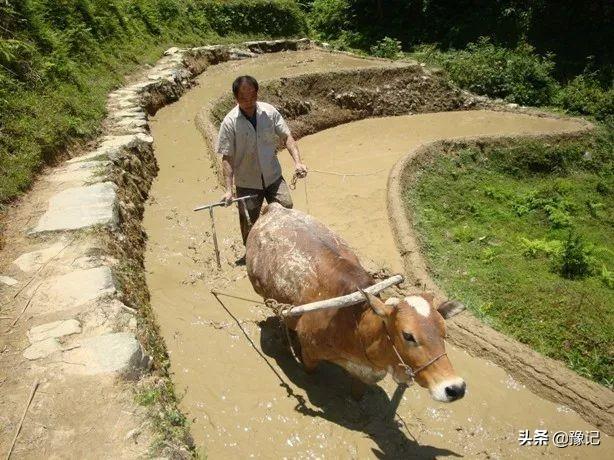

再犟筋再调皮的牲口到了他们手里,也变得服服帖帖,乖乖地听从指挥。在牲口的拉动下,他们扶着犁子,犁开的泥土像波浪一样渐次展开;他们站在木耙上耙地,就像船夫驾驶着一叶小舟,那般自如,那般潇洒。

就连他们吆喝牲口的声音也是那般底气十足,高亢有力,在空旷无际的田野上空传得很远很远,成为乡间一道永远的风景……

役使牲口就要给牲口上套。牲口套包括笼嘴、扎脖、牛梢、夹板、套绳、杆子(大杆子、小杆子)、撇绳、缰绳、鞭子等很多种。

其中“快牲口”使用扎脖、夹板,牛则使用牛梢。牛梢、夹板、杆子等都是枣木、松木等结实木头制成,笼嘴、扎脖、套绳、缰绳、撇绳、鞭梢等都是牛皮或驴皮、马皮制成的,非常结实耐用,经年不坏。

那时候,乡下经常有专业的皮鞘匠,专门游乡经营这一行。他们先把整张的牛皮或者驴皮、马皮等进行熟制,然后用专业器械割成细条,打成皮绳,做成牲口套具。

民间有一句歇后语叫做“口袋里装牛梢——里头有弯”。牛梢是套在牛脖子上的半椭圆形的木制品,需要专门寻找大树上自然弯曲的部位制作,树木最好是成长多年的非常结实的,因此找到一个理想的牛梢原材可不容易,可遇而不可求。

小时候,我经常去牛棚,像看稀奇一样看牲口上套。槽头的牲口们吃饱了,被一个个牵出来,戴上笼嘴,捆上扎脖,戴上夹板,皮绳的后面都是带铁钩的,可以挂在不同的农具上耕作。

就像一个人经常使用一套劳动工具一样,一个牲口也要经常使用自己的套具,基本上是固定不变的。

套具佩戴整齐之后,“大把儿”就挥鞭赶着牲口们,拉着木拖车向地里出发了。木拖车这种东西现在已经很难看到了,它的边长大约为一米半左右,四四方方的一个木框上安装两个木架,下地干活时,牲口可以拉着行走。

拖车上可以放置犁子、木耙等农具,拖车底盘的两块木料多为坚实的木材。木拖车没有轮子,全靠牲口拉着在路上拖动,也可以在泥水中行走。

乡下把牲畜们下地干活俗称为“上套”,活干完回棚休息解除套具叫“下套”。不听话的牲口胡乱拉套时叫“拉横套”,捣蛋的牲口胡踢胡扒的叫“踢套”。

乡下人很幽默,役使牲口时这些词语用的久了,就经常被借用引伸过来,形容到人。比如在一个单位里,有人工作时和大家故意闹别扭,就称为“拉横套”、“踢套”等,表示不配合、不团结人的意思。

牲口毕竟不是人,但长期的役使,它会听得懂主人发出的口令,比如说“喔——”就代表着“起步走”,“驾——”代表着“加快速度”,“依唉——”代表着“停止”,“稍——”代表着“后退”,“吁——”代表着“向左转”,“吔嘿——”代表着“向右转”。

就像一辆车上不同的“档”的按钮一样,这些口令是不能对牲口乱吆喝的,否则就会像一辆车在驾驶中乱了档一样,后果非常严重。轻则牲口们不知所措,步调大乱,重则会大发怒气相互冲撞,造成事故。

看一个老把式役使牲口干活,非常赏心悦目,就像一个熟练的老司机开着自己的爱车一样,纵横自如,进退有序,所以说役使牲口绝对是个技术活。

陌生的人第一次接触牲口,会手忙脚乱,牲口也欺生,不听话,抑或是听不懂陌生人的话,不是“拉横套”就是“踢套”,不仅劳动效率不高,弄不好还会出事。

乡下人对牲口的感情非常深,常常把家里的牲口称为“半个家业”。老农们一年四季与牲口们生活在一起,对每一头牲口的喜怒哀乐,对每一头牲口的脾气性格,口味偏好,甚至作息习惯都了如指掌。

牲口生病了,主人比谁都着急,又是请医生又是熬汤药的,陪着成夜成夜的熬,不敢有一丝一毫的大意。谁家的牲口下崽了,主人比得了孙子都高兴,又是贴红花又是放鞭炮的,甚至还要演电影唱戏,让乡里乡亲都来分享他的快乐,而街坊邻居也都会兴高采烈,表示祝贺。

每逢地里农活重时,主人总是很心疼自己的牲口,总要想方设法给它弄些好吃的。过去许多人家的牛屋里都供有“牛王爷”、“马王爷”画像,逢年过节主人都要给他们烧香祷告。

过年时,人们要在牲口的槽头贴上“槽头兴旺”“牛马成群”的红贴,也算是增添一点节日的喜庆气氛吧!

牲口虽然不会说话,但知道主人对它的好歹,通人性,有情感。所以中国古代很多戏曲、传说、成语、诗词里都有马、牛、驴等牲口的影子,比如在妇孺皆知的《牛郎织女》这个故事里,那头一直陪伴牛郎的老牛被赋予了那么多人的复杂情感,每听一次就会让人感叹一回,唏嘘一回……

(图片来自网络)

作者简介

葛国桢,河南鄢陵人。现为许昌人民广播电台编辑、记者,河南省作家协会会员。出版有《冷暖人生》、《燕子飞来》等个人文集,主编出版5卷本的《天下庾氏文化之根》丛书。

欢 迎 投 稿

邮箱 yujimedia@163

豫记系头条号签约作者

商务合作请加salome1203

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com