从来没有出过国是一种怎样的体验(有些事出了国才知道)

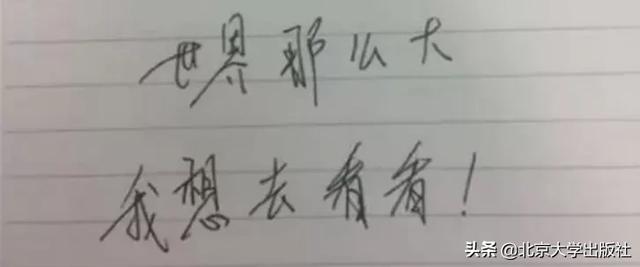

根据国家统计局发布的数据,2019年,中国公民出境人数已超过1.69亿人次。再形象点说,平均每八个中国人就有一个人在去年迈出国门,实践了“世界那么大,我想去看看”的flag。

为什么想出国,为什么要出国?因为人类与生俱来的好奇心。

我们总是对未知的事物充满好奇,想着有朝一日能够亲自验证那些存在于书本、屏幕中的画面是否真的存在,希望能够看到这世界不同的那些色彩,幻想另一种人生的可能性,所以,我们总是渴望远行,对异国他乡充满着向往与好奇。

理想总是丰满的,而现实往往会给人当头一棒。柏拉图的洞穴寓言、李普曼的拟态环境理论告诉我们,我们其实是生活在一个由众多媒介所重构的拟态环境之中,再加上刻板印象,那么我们所以为的外国可能只是传播媒介们想让我们看到的外国,我们所向往的绝美风光可能也只是特定角度的抓拍罢了。

有很多人自己亲身到了国外,才感叹原来“今是而昨非”……

首先,英语口语这事儿并不会因为到了国外就能自动突飞猛进、出口成章的,还是得靠自己多练……

资本主义头号强国、稳坐发达国家第一把交椅的美国居然没有高铁,城市建筑设施又老又破,根本就是个大农村啊!

我以为的美国是这样的↑,现实的美国是这样的↓

我认认真真练了好久的英语口语,打算过去勾搭异域好看的小哥哥/小姐姐,结果毫无用武之地,原来中国人真的已经遍布全世界了啊……

还有,到底是谁在造谣美国人特别独立,18岁之后父母就不管了的!全世界的爸妈都是一样的好吧……

原来这世界上的美有千百万种标准,我也是好看的。

和中国不一样,他们在农村的都是农场主、有钱人,而穷人都是住在城市里的。而城市才是最不安全的地方……

原来,我被蔡依林骗了这么多年,人家布拉格根本就没有布拉格广场……

世界上真的有地方可以凌晨看日落,红绿灯也可以是心形的啊。

……

美好的风景、人与人交往之间的差异、观念的不一致……这些都是属于一个社会表层的景观,因此,无需太多精力我们就能发现其中的异同。而那些属于一个社会深层次的认知,比如价值取向等,就需要我们融入当地,在日积月累的相处中慢慢体会和感悟。

我们大多数人出国都只是走马观花地看一遍,很难有机会长时间地待在异域体会生活。因此,我们知道了一些事原本的模样,而还有些事依然是模糊的,这些模糊的地方就需要那些真正在他乡生活过的人来帮我们确认。

小北找到了这样一个人,他先后就读于北京大学、芝加哥大学、哈佛大学,在多年的异国求学生涯中,他记录下了自己的思考和随想,我们一起来看看吧。

中国和美国的“年味儿”

美国实际上并没有过年这一说法,不过,他们自十一月下旬感恩节开始的“假日季节”(holiday season)倒是与中国的过年有相似的意味。

意味相近,方式却是大为不同的。

中国年,开始于大城市“停转”之时,但这并非意味着世界就一下消停了,生活其实并未停止,也不过是一种热闹换作了另一种而已。

中国年的“突击休假”,就像只是把高强度的工作变成了高强度的休息。

而美国年的表达方式,像极了胜利大逃亡。大都会的忙人,在这一点上和中国人一样,在这一时刻“春运”回了来处。

不一样的地方在于,美国人民的假日,主要是给自己放的,是从烟花绚烂归于寂静平淡。

在美国,越是过年越是冷清,当然,这是作为异乡人的主观感受。

冷清是有原因的。这可能取决于纬度的高低——在高纬度地区,一旦到了新年时分,那里的世界多半白雪皑皑,天寒地冻,开车经过城市或者城市的郊区,一眼望过去路上都看不到几个人。

想要去拜访朋友,就只能凭着一通电话后记下的薄薄纸条上的一串数字和字母,穿过大片银色的林莽,黑黝黝望不到头的山野……

而路的尽头将不再冷清——按钮按下,门前就会亮起节日的彩灯,温暖的灯火会映着屋里说说笑笑的脸,这不也和中国年类似吗?

海外中餐有点“苦涩”

外卖店(take out)是一种最基本的海外“中国菜”,随着合法或非法的中国移民,它们最终走遍了全球。

左宗(棠)鸡、芥蓝牛(肉),常被老外津津乐道或是恶言相讥的,也是这一种餐馆的标准菜谱,最初以价格出奇便宜而在美国生存下来并且站稳脚跟。

左宗棠鸡

它大多数时候的味道令人苦笑一一要知道,能把中国菜做成这样难吃也着实不易,若不留神,你要看见他们后厨的操作更要大开眼界,或者大倒胃口。

于是,改良菜(fusion cuisine)应运而生,像几个加州美籍华人始创的 P. F. Chang's(中文名“华馆”),就算是其中的一种新派中国菜或亚洲菜。

它的基本食材和做法是东方式样的,但是上菜服务的方式则是西餐馆的做派,食谱不求地道但求有趣,因为连锁而且店大,经营管理的质量无可挑别。

哈佛广场附近著名的中餐馆“ 燕京 ”,今天已经歇业

这样的中国餐顺带发明了许多海外才有的中国食谱,乃至各种花样的小道具,比如一水黄色红字的店招,比如中国餐馆独的纸质外卖餐盒,通常白底红线,画着类似早期欧洲人笔下“中国风”(Chinoiserie)的宝塔和风景,里面有张预测你最近好事的幸运签语(fortune cookie),等等……

幸运签语(fortune cookie)

这样的中国外卖店逐渐融入了真正的西方生活,它们已经不在乎什么原味和创新的界限,厨子是墨西哥人还是广东、福建移民也不打紧,在那里的“扬州炒饭”其实和扬州已经彻头彻尾地没什么关系了,“星洲米粉”也不可能在新加坡本地买到。

海外的这些个中国馆子充其量只能算是不幸肚皮的万幸,由于总体客流量的关系,西方国家里再热闹的一家中国餐馆,也不敢完全抛下老外的“主流”吃法(左宗鸡,芥蓝牛),铺开百十个只有中国人オ会问津的冷门菜肴。

大多数时候,他们只能是为上门来专觅家乡口味的国人另设一份“小众”的中文菜谱一一不光是菜名写着中文,做法也已是给“自己人”的了,如此“保险”的菜谱,我等在国外住了十年的人都已翻过来倒过去地吃了好几遍了。

后来去了欧洲,オ知道自己实在是被“惯”坏了。在我去过的,或是有所耳闻的欧洲大城市之中,大概也就是柏林、巴黎、伦敦的中国吃食算是强一点,谈起其余地方,如果能把大众化的广东菜做得传神形似,也就差强人意了。

相形之下,约、旧金山、多伦多的唐人街简直是海外华人的天堂,但那又如何呢?其实想想,人对于“吃”的强烈需求后面到底是什么?是对生物性的根源的依赖还是无端拔高了的亲情和自我?在满足和不满足之间,又是什么驱动着人们食指大动,或是孜孜不倦地画饼充饥?

得到解答还是十年前的一个风雪之夜了,在赫尔辛基稀稀落落的大街上,我打车去找一家能让我恢复状态的亚洲餐馆,漫天白雪之中,我向芬兰司机问起他对这个问题的看法,谁知道他开怀大笑起来

在我们这儿(北欧国家),餐馆的税高极了,人们一年中下不了几次馆子,你要去得少了,味道自然就好啦。

不一样的图书馆

作为研究型大学的芝加哥大学对图书馆情有独钟。

大学初建时的哈珀图书馆有讲究的橡木桌面、讲究的阅读灯,在高高的飞扶壁支持的灰色穹顶笼罩的广大空间里,它们是一小片一小片异常温暖的光的小岛……

那情形好像人们不是来这里查找资料,而是来参加哈利·波特的集会。

建校近百年,它决定要在有限的地盘里盖一座全校最大的建筑物,这座建筑物毫无悬念是一座新图书馆,而它也是全美最大的大学图书馆。

跟中国的图书馆不一样,这里几乎所有的图书都是开架阅览自由借阅的,愿拿哪本全凭你乐意,看不完还可以借回家去接着看,只要没有人“召回”你就可以一直保存,上限一年才需要拿回图书馆续借。

所以,当你突然发现背后没有任何一个管理员大妈身影之时,你会不会像一个闯入宝山的贪心汉,每次都是跌跌撞撞地抱着一大摞各式各样的书从书库回来,而实际上又看不了那么多呢?

和国内把大多老书放入藏本书库的做法不同,这里很多书都有一二百年的历史了,出于充分使用的考虑,并没有采取什么限制性的措施。那些古老的书页联系在一起,几乎只要用手捻一捻,就知道它们各自的出品日期,转而有不同时代的怀想。

那时的人对于“书” 的执念就好像现在琢磨 iPad 这些东西一样,除了几乎是艺术品一 样精工细作的用纸,装订,还有倒回头看很新潮的图形设计。有时仅仅是偶然看到这些不同寻常的书,摩挲下考究的装帧, 你就会有一种将它们借回去赏玩的冲动。然而,你需要注意的是,研读这些枯萎的书页可能并不能像翻看它们那样兴趣盎然。

芝加哥大学的各个图书馆共同之处在于它们维系了中世纪寺庙的标准形象,滴水不漏的厚实立面围合成莫测高深的天地,和外界仅有最基本的联络,同时严实地把守住了自己的边界。

因为芝加哥大学人认为当代图书馆应当是一座实事求是的知识的宝库,这样结结实实的宝库不应该有个刻意的门脸儿或是别的什么先入的秩序,相反,它可以由一系列的 “基本型条”交错着展开。一句话,图书馆是用来学习的,其他一切都不重要。

世界上所有的事只有自己亲历了,才能成为自己人生经验的一部分,或许这就是远赴异国的目的吧。又或者,远行不是为了旅游,更不是为了博览世界风情而作的游牧, 或是证明自己青春的环球冒险。

今日话题:有哪些事是你出了国才知道的?在留言区和大家聊聊吧,也让大家开开眼界

《异邦笔记》

编辑:山鬼 黄泓

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com