雪帽山下救儿童(石头城里传佳话)

作者:孟庆涛 来源:《外交官说事儿》

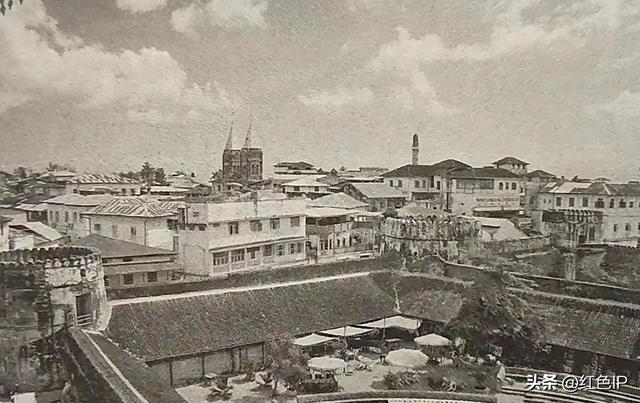

桑给巴尔岛

印度洋上散落着许多各具特色的小岛,坦桑尼亚的桑给巴尔岛就是其中一座。岛上的“石头城”房屋多用当地的珊瑚石建造,建筑综合了非洲传统黑人文化、伊斯兰文化、印度文化和欧洲文化等不同风格而闻名于世。2000年,“石头城”被联合国教科文组织确定为世界文化遗产。

桑给巴尔石头城

历史上的桑给巴尔岛曾是印度洋地区最重要的商业贸易中心之一。阿拉伯人、波斯人、印度人、葡萄牙人先后来到此地。19世纪中叶以后,逐渐成为英国保护地。石头城靠东部海边的一隅保留着一座斑驳陆离的房子,这房子就是当年关押奴隶的地方,被当地人称为“奴隶洞”。黑人奴隶一被关进“奴隶洞”就有去无回。“奴隶洞”面向大海的一边墙有一排洞,屋内墙壁上钉了一排铁环,殖民者买来的黑人奴隶像牲口一样被拴在铁环上。每当海水涨潮,小船可以直接停靠到墙边洞口,黑人奴隶就从洞口被推上小船,装上停泊在港口外面的货轮,运往美洲。1964年,中国派遣援助桑给巴尔的医疗队就在这座岛上工作。

长期的殖民统治,使桑给巴尔衰落成世界上经济最不发达地区之一,居民生活来源主要靠种植木薯、香蕉、椰子,以及采摘丁香花粗加工后出口,生活十分贫困。

1964年1月桑给巴尔革命刚刚成功,英国与桑断交,撤走了医院里的英籍医护人员,导致桑给巴尔缺医少药的情况非常严重,卫生条件很差,许多病人得不到应有的治疗,居民的发病率和死亡率很高。

1965年,国务院总理周恩来访问坦桑尼亚共和国,在桑给巴尔岛接见中国援助专家后合影留念。

据外交部解密档案记载,1964年,应桑给巴尔地方政府要求,中国政府决定派出医疗队去该国工作。根据两国协议,医疗队由队长、医师、护士长、药剂师、检验师、护士组成。中国医疗队在指定的医院参加医疗工作,并兼任部分巡回治疗,期限为两年。医疗队在桑给巴尔工作期间所需的主要药品和器械、医疗队人员往返中桑的旅费、在桑给巴尔工作期间的工作和伙食费由中国方面负担。医疗队在桑给巴尔工作期间的住房、交通由桑给巴尔方面负责。

卫生部迅速组成了第一批医疗队,南京市卫生局原局长洒景浩为队长,医疗队共13人,成员以来自南京为主。一年后,因妇产科工作任务重,又增派了助产士一人。为了让医疗队能尽快适应当地的环境,医疗队在北京接受了3个月的培训,医疗队队员认真学习语言,了解当地风土人情等。培训后,这支来自祖国四面八方的医务人员组成的医疗队于1964年8月14日从上海出发,乘坐巴基斯坦的PK729号航班开始了远赴桑给巴尔的行程,辗转十几天后抵达桑给巴尔。从此开始了迄今已持续40多年的爱心传递。

桑给巴尔医院一角

9月7日,医疗队正式到达桑给巴尔的列宁医院工作。该院在革命前叫“桑给巴尔医院”,革命后改名为列宁医院,是原来的英国殖民者于1922年创建的。医院是一所英国式的建筑,四层楼房,共两百多张床位,手术室设备器械全是英国的。据解密外交档案记载,医疗队发回国内的报告反映,该院“大型设备多半已年久陈旧,常出故障”。医生“没有实践机会……医院又没有促进技术提高的各种活动,如死亡讨论、病理讨论、病历报告、学术报告……高级医师却抓着一些小手术不放,他们只会做小手术,不敢做大手术……”

桑给巴尔的医务人员是殖民统治时期留下来的医生,有的曾到英国留学。此外,医院还有东德、保加利亚、古巴、苏联以及西方国家派来的医生。大家在同一所医院工作,由于意识形态等方面原因,中国医疗队在工作上面临十分严峻的考验。最初,院方领导和部分桑给巴尔高级医生对我国医疗队的医疗水平有所怀疑,对医疗队缺乏了解和信任。那些西方国家的医生在中国医生面前更是趾高气扬,觉得中国医生技术上不行。于是,一开始中国医疗队队员就暗下决心,一定要打个漂亮仗,为中国医生争光。

据医疗队成员妇产科医生蒋宪刚回忆,当时列宁医院由一位留学英国的阿拉伯人莫海里任医务监督,统管医疗行政,还兼妇产科医生。莫海里一开始就质疑中国医生的医疗水平,只安排蒋宪刚跟随查房及看门诊,不让她做手术。

有一天晚上,蒋宪刚值夜班,医院急诊室一前一后送来两例宫外孕病人,病人都是大出血并严重休克,情况非常危急,必须立即手术。蒋宪刚来不及向莫海里汇报,立即上台进行了手术。在血源紧张的情况下,她采用了腹腔血回收输入技术,为赢得抢救时间奠定了基础。她在没有助手的情况下连做两个手术。第二天,病人恢复良好,莫海里来上班时知道了情况,他惊讶得不得了,不由得竖起大拇指说:“Doctor蒋,你们中国医生是好样的!”从此,蒋宪刚被授权处理妇产科一切事务。那些西方医生对中国医生刮目相看。

有一次,一位上肢刀伤的病人被送到医院,他的大部分肌肉切断,血管神经断裂。东德医生要给他截肢,中国医生则主张为他做扩创缝合手术。经过中国医生的努力,最终使这个大面积刀伤的病人愈合。病人非常感激,由衷地说,如果不是中国医生,他的一只臂膀就没有了。此事大大树立了中国医生在当地的威信。

据外交部解密档案显示,中国医疗队在列宁医院的两个月里,“进行160个手术……不仅数量多……也相应地开展了较大手术,如肾输尿管结石、肾切除手术等;开始全面参加该院的门诊、住院、急诊等工作。”当地医生一致评论说,中国医生常做“新手术、大手术,没有化脓的,效果好”。中国医疗队的敬业精神和高度负责的精神在当地人民心中留下了美好的印象,与其他不同国家的医生形成鲜明的反差。不到一年时间,其他国家的医生就无可奈何地相继撤离了。很快,列宁医院就只有中国医疗队在主持医务。

中国援助桑给巴尔医疗队,不仅为所在地的百姓治愈了大量常见病和多发病,而且创造了一个又一个医疗奇迹。20世纪60年代,断手再植的手术在中国国内都极少开展,在桑给巴尔更是闻所未闻。1966年7月,一名叫奥斯曼的伐木工人左手被电锯切断,断手的神经、血管、肌腱严重损伤。中国医疗队员们在极其简陋的条件下,用了8个小时,创造了断手再植的奇迹。3个月后奥斯曼痊愈了。桑给巴尔医疗史上的这起首例断手再植手术,在岛上引起了轰动。中国医疗队精湛的医疗水平和认真负责的服务态度征服了院方领导和当地群众,受到广泛赞誉。

中国医疗队不仅具有过硬的医技,而且生活简朴,带来人人平等的新观念。在桑给巴尔工作期间,中国医疗队牢记使命,不给当地政府添麻烦,一心一意为桑给巴尔人民服务。

据医疗队成员戴传孝回忆,当时其他国家援助桑给巴尔的医疗人员索取高额薪水,大都携带妻儿,住别墅,生活享乐至上,养尊处优,经常进出酒吧等娱乐场所,而中国医疗队全体队员却是客随主便,入乡随俗。刚到桑给巴尔的前三个月住当地简陋的旅馆,后住在距医院不远的一所二层楼房里。

当时列宁医院的医生、护士、工人之间有着明显的界限。本国医学院毕业的医生,如果没有到国外进修过,工作时间再久,也不能当高级医生。护士中,国外学习过的穿白色制服,当地培养的穿有色制服。高级医生工资特别高,一个高级医生每月工资3625个先令(合人民币1270元),而一个医院工友才160个先令(合人民币56元),上下相差22倍。在工作中,外科医生查房时不解绷带,只有护士解开后外科医生才看一眼。而中国医生则是任劳任怨、埋头苦干,同志之间互相团结,日常生活中大家有说有笑,内务整理、打扫卫生等工作大家都是争着干。这些都对当地的医护人员产生了不小的影响。对此当地医护人员交口称赞“中国大夫好”。

为了方便和当地人民交流,尽快和他们打成一片,医疗队除了强化英语训练,每天还挤出一定时间苦练当地斯瓦希里语。队员们从早到晚忙忙碌碌,以医院为家。不管是晚上还是节假日,只要病人需求,医疗队随叫随到。在桑给巴尔工作期间,每天中国医疗队的医生还携带医疗设备和药品轮流下乡巡回医疗,为村民送医送药。有的边远的村落需要半天的车程。知道中国医疗队要来,一大早,当地的老百姓就来到看病的地点,早早排好队等着中国医生为他们看病。桑给巴尔绝大多数的农民生活在椰林深处,以树林为家。中国医生就在椰树下抬来几张木桌子看病。中国医生不辞辛苦几乎走遍了桑给巴尔岛,受到热烈欢迎。

中国医疗队在上层政府及广大百姓中的美好声誉,赢得了政府的信任。桑给巴尔领导及亲属有了病,总找中国医疗队看病。

中国第一批医疗队在桑给巴尔前后工作了两年半时间,到1967年底第一期医疗队成员踏上回国的路程。临行前医院的医护人员依依不舍,有的护士躲进了卫生间,哭红了眼。他们纷纷爬上汽车将中国医生送到机场,并在机场合影留念。中国援桑医疗队和桑给巴尔人民结下了深厚的友谊,此后,中国援桑医疗队每两年轮换一批,延续至今。对此,胡耀邦曾指出:“群众性的东西,影响不易消失,而钱却花得很少,中国在对第三世界的友好活动中,比较成功的就是医疗队。”

【作者:孟庆涛 图文:《档案揭秘外交风云》 编辑:《外交官说事儿》青岩】

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com