因手下无一兵缺席解放战争(因手下无一兵缺席解放战争)

“民国十六年,你为什么好端端的军长不当,去参加共产党的南昌暴动?”

这段话,是1937年国共进行第二次合作时,蒋介石问向贺龙的话。蒋介石口中的“南昌暴动”,正是十年前贺龙领导的南昌起义,这次起义,打响了武装反对国民党反动派的第一枪。

蒋介石是记仇的,除了记仇,他凡事还喜欢问个究竟,他实在不明白:当年自己那么看重贺龙,几次三番拉拢他,这贺龙怎么就是不跟自己呢?

1925年2月16日,贺龙就任建国川军第一师师长

说到蒋介石对贺龙的“拉拢”,当真是诚心实意。第一次拉拢贺龙时,他派出了秘书长李仲武,这李仲武千里迢迢跑到武汉,准备了几页稿子的游说词,可他刚到贺龙的秘书长严仁珊家,贺龙就直接把严仁珊逮捕了。

蒋介石这第一次拉拢贺龙,连口都没开,就被直接“挡”回去了。

蒋介石当然不甘心,他随即派出代表朱绍良潜入武汉。朱绍良一见到贺龙,就将蒋介石开出的诱人条件摆到了台面上:南京、上海各一栋洋楼,武汉卫戍司令职位,300万元大元,汉阳兵工厂交给贺龙全权管理。

蒋介石自认为这个条件一定能拉拢贺龙,要知道,这些条件全部都打到了贺龙的痛处:贺龙军队装备不先进,兵工厂不仅可以优化装备,还是他扩充实力的重要本钱;贺龙军队欠饷时间长,部队中不满情绪日益高涨,有了300万,作为一师之长的贺龙将完全没有军饷的压力。

这样的条件,对贺龙而言,可以用“极其优厚”来形容。可贺龙却对着这一堆优厚条件再次说了“不”。为了断了蒋介石拉拢他的念想,他还对着前来做说客的朱绍良当头棒喝,朱绍良吓得慌忙离开。

蒋介石也不是吃素的,面对“敬酒不吃”的贺龙,他决定“来硬的”:他派朱绍良收买了贺龙部下,煽动贺龙部队的人起来闹饷。他们的如意算盘是:趁着贺龙部队乱的机会,解决贺龙,将他的部队拉到南京方面去。

可惜,蒋介石等的如意算盘最终失算了,贺龙最终用他的威望平息了这场闹饷,目睹这一切的蒋介石更加确定自己没有看错人。在蒋介石的眼里,贺龙是厉害到“可怕”的人物。

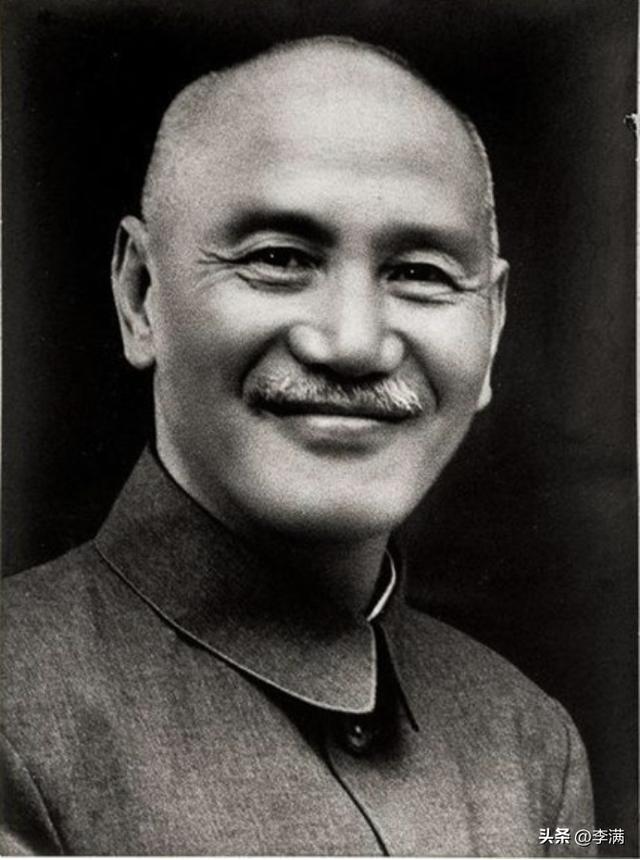

蒋介石

贺龙后来授勋元帅后,蒋介石评价十大元帅,唯独在提及贺龙时,用到了“可怕”两个字,他说:“贺龙这个人,太可怕了。”

“可怕”的贺龙在被蒋介石问到文首的问题,即“好端端的,为何去参加共产党的南昌暴动”时,竟只淡淡地答了一句:“我和委员长政见不同嘛!”

贺龙这个概括性的回答,很明显是告诉蒋介石:“我压根儿就不想跟你解释,因为我即便解释了,你也不可能听懂。”

蒋介石的确不懂,所以听了这个回答后,他愣是半晌说不出话来。

蒋介石自始至终没能弄明白的问题,其答案实际藏在:贺龙的出身和他所经历的种种中——

贺龙生于1896年,湖南桑植人,贫农出身。包公靠嫂子奶大,而贺龙则也靠吃堂嫂陈桂英的奶长大。

贺龙从小与众不同,他四岁学武,五岁读书,且天生有“龙性”。七岁那年,贺龙意外落水后竟神奇地浮上水面,并就此学会游泳。他钓鱼时,从来竿竿不落空,别人因此戏说他是“龙管鱼”。

贺龙的龙性,尤其体现在为人处世上:他天生嫉恶如仇。七岁那年,他在私塾因见保长操着棍子打骂围观百姓而恨得牙痒痒。旁边的同学触景生情道:“作人就要做这种能打人骂人的人上人。”贺龙听了一巴掌打在同学脸上道:“老子长大就专打这种打骂人的人上人。”

继七岁打“人上人”后,贺龙八岁为救饥民打了恶霸堂勇,十二岁打了欺压摊贩的武秀才……

出身贫寒的贺龙,少年时期就不得不在湘鄂川黔一带赶骡马贩盐谋生,贺龙眼见老百姓水深火热,心里如刀割一般。

十八岁那年,“嫉恶如仇”的贺龙毅然决然地参加了孙中山领导的中华革命党,并在桑植、石门、沅陵等县从事反帝反封建的武装斗争。

贺龙

期间,他虽三度入狱,却始终威武不屈。贺龙在狱中越是受苦,他对“革命”的认识也越发深刻了。他意识到:救国救民之路,唯有革命。但关于究竟如何革命,他此时尚未找到出路。

贺龙在二十岁那年,以两把菜刀闹革命,夺取了反动派的武器,组织起一支农民革命武装。这是贺龙第一次干“大票”,他组织的这支武装队伍虽屡屡失败,但队伍却逐渐壮大,并在讨袁护国和护法战争中屡建战功。

“是凤舞九天,是龙飞上天”,此时的贺龙,已经初现“龙形”。

相比那些把个人利益放在第一位的国民党将领,贺龙更多的却是在思考如何“救国救民”。他非常清楚,找到真正的救国救民之路,革命才能算得上“上道”了。

走上革命之路后,贺龙和他所率的部队经历了无数次的起起落落。这样的日子久了,他倦了,也产生了悲观心理:他对自己和战士们的前途,深感迷茫。他曾感慨:

“十多年来,我东走西闯,亲眼看到的尽是军阀政客的争权夺利、腐化堕落,国家四分五裂,人民多灾多难。我本人出身贫苦,穷人的痛苦我知道得很深,跟我走的也都是穷光蛋。我感觉个人没有出路,整个军队也没有出路。国民党一盘散沙,革的什么命呢?”

可惜,贺龙的这段感慨,蒋介石终究没能听到,若他听到了,兴许就不会对他“好端端却跟着共产党闹南昌暴动”有疑惑了。

蒋介石眼里的“好端端”,在贺龙眼里是“一盘散沙”。想想,每个军阀政客都忙着保存实力,忙着溜须拍马,以为自己谋取一些利益。指望这样的队伍“救国救民”,在贺龙眼里:简直是痴人说梦。

贺龙

贺龙的迷茫,在他接触了共产党员后,被一扫而光了。事情的原委是这样的:1926年,贺龙率部北伐,周恩来派了一支宣传队来,替贺龙改造部队。

贺龙深切地感觉到:经共产党改造过的部队,其战斗力、团结力和向心力明显增强。在思考“为什么”的同时,他越发确定:革命的出路,在共产党身上。

贺龙对共产党刮目相看,他还对该宣传队的队长、共产党员周逸群说:“看来只有找到共产党,革命才有办法。”

正是在这期间,贺龙和他的部队,还被另一个名叫吴玉章的共产党员给救了。原来,第8军第1师师长何键为了个人利益,伙同一帮商人制造谣言,企图解散或吃掉贺龙的第9军第1师。

在此情况下,武汉国民政府派中央委员、已于1925年加入共产党的吴玉章处理此事。

何键找到吴玉章,对他软磨硬泡,希望他同意他们消灭民军的反动计划。吴玉章素来反对争权夺利,他当场斥责了何键,还为了保护贺龙及其部队,将他们紧急调到了武汉。如此一来,贺龙和部队就被保全下来了。

贺龙对吴玉章感激不已,若没有他的保护,他和部队一定会在力量悬殊的情况下,被右派军队吃掉。

吴玉章

如果说共产党员周逸群启迪了贺龙的思想,帮助他改造了队伍,那么同是共产党的吴玉章则对贺龙和部队有“救命之恩”。贺龙已下定决心:要跟着共产党一起革命。

贺龙终于不再迷茫了,他和共产党越走越近,越近,他越发觉得共产党是中国的希望。在共产党最困难的1927年,贺龙毅然参加了南昌起义。

时间回到1937年,此时的贺龙加入共产党已经十年。他的部队装备依旧很差,差到连枪都是秃的(枪上没有刺刀)。贺龙的部队还没有皮大衣、没有皮帽,子弹更是少得可怜,在塞外行军时,他们经常只能用“意念”御寒。

可即便困难重重,在蒋介石提及“当年”时,他依旧能“怼”回去。他“怼”蒋介石的那句“咱们政见不同”里,饱含他对革命必将成功的坚定信心。

蒋介石无论如何,也无法从那句“政见不同”里,真正明白贺龙选择共产党的缘由。他对贺龙的经历太缺乏了解,加上所处阶层不同,他们心里所想必定截然不同。用“白天不懂夜的黑”形容蒋介石与贺龙,当最为恰当。

走出国民党阵营的贺龙,发誓与过去的一切做彻彻底底的了断。也因此,他还在南昌起义后,将自己的“身外之物”慷慨赠予了宏道中学校长刘屏庚。

贺龙捐赠的绿地五彩牡丹凤鸟纹长颈瓶(现为国家二级文物)

这种“舍弃”的背后,是贺龙无产阶级思想觉悟的结果。此后的他,行军打仗时,更加英勇无畏,他的生活更加清苦了,可他的眼神也更加坚定了。

后来被蒋介石定义为“可怕”的贺龙,自南昌起义后屡立战功。1934年,他率领部队与红六军团在边境会师,发起了湘西起义,直把敌军打得措手不及。

1935年,贺龙和老搭档任弼时带领他们的军团进行反“围剿”,把一个旅的敌军打的片甲不留,阻碍了国民党军队“围剿”的道路。

1936年12月,贺龙(前排右一)与红二方面军部分干部合影

抗战期间,贺龙更是屡立奇功。河间战斗、齐会战斗等战役中,他率部英勇抗敌,不仅收复大片失地,还沉重打击了日军的嚣张气焰。

谁也想不到的是:仅抗战期间就历经一万多次战役的贺龙,竟在解放战争期间“缺席”了。而他的缺席,竟是他主动选择的结果。

解放战争期间,蒋军将战略改为对陕北进行重点进攻后,陕北的解放军只剩下了1.7万人,这1.7万人,本应由贺龙指挥,毕竟这是他自己亲手带出来的将领和部队。

眼看着胡宗南马上逼近延安了,彭德怀提出了“借兵”,以和敌人“兜圈子”。贺龙想都没想直接同意了,为何?因为这时候的他,已经完全没有了在国民党阵营时期的“你的”“我的”的概念,深受无产阶级革命思想影响的他,一心装着的只有革命“大业”和家国。

贺龙曾公开表示:

“我没有入党之前,我指挥的军队都是我的,我入党之后,我指挥的军队就是党的了,连我的脑壳子也是党的了!”

就这样,贺龙的人马,被彭德怀分两次全部“借走”了。

贺龙有大局观,可他手下的部分将士却并没有这样的觉悟,他们不明白:“我们明明是你贺龙的兵,凭什么要跟着彭德怀走?”

贺龙曾这样劝那些不愿离开的将领,他说:

“军队是党的军队,不是个人的。我带的军队,别人也能带。”

交出最后一个兵以后,贺龙还为了让自己的将士听彭德怀的指令,特地前往前线做将士的思想工作。彭德怀在感动之余,也对贺龙更加尊崇了。

贺龙在战场

手下无一兵的贺龙并未直接参加解放战争,可他却亦在解放战争中立下了汗马功劳。他按照总指挥部的安排,统一领导陕甘宁和晋绥两个解放区的工作,出任西北财经办事处主任。这个职位俗称“后勤”,其存在的目的是全力保障西北解放战争的顺利进行。

接下任务后,贺龙瞬间明白了中央的良苦用心,他也准确理解了中央的意图。而这种“理解”“明白”,恰是“政见相同”方能做到。

之后,“光杆司令”贺龙积极主持后方根据地的建设,他领导人民进行土改,集中边区的人力、物力、财力支援前线部队作战,为西北解放战争的胜利作出了重要贡献。

1947年,晋绥边区遭遇特大干旱、洪灾、雹灾,群众生活异常艰难。贺龙绞尽脑汁,从晋中、晋西南甚至河北、河南购买调运粮食。战争期间进行这样的操作,可谓“难上加难”,只要有一个环节出问题,事情就办不成。可贺龙却生生地做到了:

“他在全境设立兵站,动员30万群众、4万牲口背(驮)运,采用接力运送的方式,解决了西北野战军和各党政机关的粮食供应。”

当年3月,胡宗南打到延安,陕甘宁的行政组织陷入混乱,关键时刻,贺龙一边下大力气组织生产粮食,一边把兵工系统建立起来了。随之,粮食、弹药源源不断地送往前线。

胡宗南惊呆了:明明彭德怀已经“山穷水尽”,怎么将士们不仅吃得饱饱的,手中的枪炮弹药还好像打不完呢?

正是因为贺龙对陕甘宁的强大后勤支持,他一度被誉为陕甘宁的“萧何”。

新中国成立后,贺龙曾有一次“拿回”自己部队的机会。可这次机会,他再次为了全局,想都没想,就直接放弃了。

1949年12月,邓小平、刘伯承、贺龙分别担任西南局第一、二、三书记,贺龙担任西南军区司令员。贺龙奉命入川,对付他最熟悉的老对手胡宗南。

此时的贺龙手上无一兵一卒,毛泽东主席遂问他:“你带哪支部队入川?”

贺龙与毛泽东

贺龙之前的老部队,如今已经是一野的主力,正在彭德怀带领下解放大西北和新疆。可这支部队毕竟是贺龙的,他要抽调,谁也不会说什么。

贺龙从全局出发,他认为:西北战场非常关键,抽走兵团,恐影响解放大业。贺龙最终放弃了带自己的部队,而选择了进川较快的华北野战军十八兵团,从陕西入川。

身边人很不解地问:“你为什么不带自己的部队入川?”贺龙“哈哈”一笑后反问道:

“怎么,不可以吗?为什么一定要带我从前领导的那些部队呢?军队不是我贺龙个人的。如果我非要带自己领导出来的部队,那我就不是个党员了。”

贺龙的这句话实际再度回答了蒋介石的问话:“好端端怎么就跟着共产党进行南昌暴动”?因为:军队的灵魂是信仰,有了信仰的军队才能最终取得胜利。共产党的队伍是有灵魂的队伍,而国民党军队恰恰缺了灵魂!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com