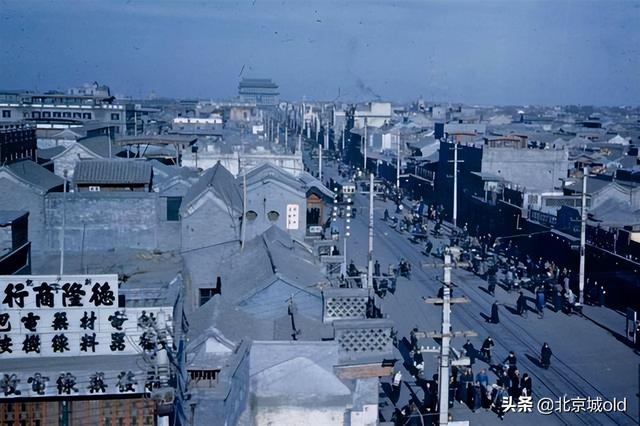

老北京胡同的历史故事(老北京情怀地安门外大街)

今儿继续跟大伙儿聊聊老北京的胡同记忆,严格来说,胡同并不是只有咱北京独有,天津也有不少胡同,但相较之下,都没有北京胡同出名儿或者说有历史厚重感,过去有种说法叫直的为街,号称通衢大街,曲的,也就是北京话拐弯抹角儿的为巷

直为街,曲为巷,上了岁数的老北京人都知道,大为街,小为巷,所以大伙儿都说大街小巷,从不说‘小街大巷’压根儿就没这么说的,胡同一词儿的来历,书籍上有数十种说法,各说各的,都不一样,唯一相同的一点是说胡同这词儿是从蒙族中演变而来的

胡同指的是什么,北京土著更偏向于指蒙语中水井的意思,听老北京人说胡同最初的发音叫hu dong,有人居住的地儿自然离不开水井,于是井就成了北京人居住的一个代名词

这也是为什么大伙儿经常说老北京市井生活的真正原因,而今儿要聊的是鼓楼这片儿的一条胡同,名为辛寺胡同,也有北京人更愿意把这条胡同称之为辛安里胡同

打小在这条胡同长大的北京孩子,都对这儿有难以割舍的感情,每当走到熟悉又陌生的鼓楼跟前,脑海里不禁会浮现出很多珍贵的回忆,如今的胡同早已物是人非,但在北京人的记忆深处,仍保留着一份对家的最后一份念想儿

一:隐藏在鼓楼脚下的老北京胡同,辛寺胡同

这条胡同的位置在鼓楼路东,不经常上鼓楼这片儿的朋友对它都很陌生,甚至听都没听说过,相较于路西,见天儿都挤满了游客的烟袋斜街,辛寺胡同显得格外的幽静,从某种层面来说,辛寺胡同更像是一个老北京人,胡同里的一切都跟外面形成了鲜明的对此

没有嘈杂的喧闹,更没有乱哄哄的游客,只有住了好几代北京人的惬意生活,对打小儿从这儿走出去的北京孩子来说,每当看到辛安里胡同牌子,就会感受到一种亲切感,激动的心情溢于言表,毕竟,在这儿生,在这儿长,早就住出了感情,尽管不是住在这条胡同的北京人,也会对它充满感情

辛寺胡同跟其他老北京胡同有很大的区别,由不同巷子组成,分为东西两大胡同,三十五号原为地藏禅林,有山门、地藏殿、娘娘殿,要说它的历史故事,还得从小辛寺儿开始说起,小辛寺是一条典型的死胡同,在鼓楼脚下少说也有几百年的历史了,一直陪伴在鼓楼身边儿,听老街坊回忆,最早是由一名国民党跟商人共同合盖起来的,自个儿不住

专门用来做买卖,租给一些来京做生意的商人,用现在的话说跟公寓颇有异曲同工之妙,胡同里分别有十个院子,两大八小,要多讲究有多讲究,据说除了两个大院子外,其它院子都差不多,南北房各有五间,对更多北京人来说,印象更深的是石油宿舍大院,住这儿的几乎都是石油部的工人,外地朋友都不知道,咱北京除了有部队大院外,还有很多机关单位大院

之所以叫辛寺胡同,顾名思义,胡同里自然得有个寺庙才对,胡同北口儿确实有一个小庙,但规模很小,以至于很多街坊都忽视了它的存在,小时候,北京孩子都会把它当成自个儿跟发小儿的‘根据地’见天儿都在这儿扎堆儿,同时还是一个找水牛儿的好地方

至于这个小庙的来历,没有任何记载,自打被拆除以后,就更没人提及过了,值得一提的是仅有十户北京人家的小辛寺胡同最早老北京人都管它叫‘铁栅栏门’主要还是因为这片儿胡同的组成比较复杂,您要问谁家住哪,必须得带上小庙儿铁栅栏门儿这个字儿才行

胡同西口,如今已经变得面目全非了,没来过这儿的朋友很容易跟它擦肩而过,早年间还有一座门楼,每逢夏天,街坊们都会上这儿来乘凉,下棋的,乘凉的,时不时吹来徐徐微风,行人匆匆,一切都与老街坊无关,好不惬意,一直到1976年,唐山大地震,北京也受到了波及,门楼这才被拆除掉,当年见过这座门楼的北京孩子早已变成老北京人了

用老北京话说,有门楼那会儿,才是这条胡同的真正原貌,可以肯定的是辛寺胡同里,曾经确实有一个规模很大的寺庙,但因年久失修,后来自个儿就倒塌了,而小辛寺胡同的房子就是寺庙的砖墙重新盖起来的,甭看当年用的都是一些废料,可时隔这么多年了,依然倍儿结实,冬暖夏凉,住人非常舒服

值得一提的是辛寺胡同曾经有好几家不错的小饭馆,最早的韩馋翅吧,以及姚记炒肝儿都在这条胡同里,韩馋翅吧早就消失了,而姚记炒肝儿也不是从前的老北京小吃店了,它的第二代传人姚燕儿就住在辛安里胡同一号

除了姚记炒肝儿以外,胡同西口儿的那家馄饨摊儿还火过几年,号称正宗‘馄饨侯’传承老北京手艺,15元一碗,但跟姚记一样,都是坑游客的脏摊儿,口碑早就翻车了,说来也巧,打辛寺胡同走出来的小吃店最终不是翻车就是易主,要不就是做出来的吃食哪跟哪都不挨着,就连附近的街坊都不买他们的账

二:西辛寺、辛安里胡同

胡同口儿最显眼的就是有一拱劵,上面刻着辛安里二巷到四巷,没有一巷是因为早就被砌上了,据史料记载,辛安里,清宣统时期被北京人称之为马圈儿,一直到民国时期才改成了辛安里这个名字,1965年,北京市把辛寺胡同并入了辛安里

这条胡同里曾发生过的故事非常耐人寻味,四条巷子里听老人说还住过宦官,典型的老北京住房格局,只可惜如今难见踪迹,胡同西边儿的高台阶还是地外大街的一家中药铺加工厂,北京人每逢路过这里,都会听到刺耳的声音,出了西辛寺胡同东口,就是东辛寺

三:东辛寺胡同

这条胡同里有很多名人故居,比方说66号是北京市委员会原址,98号是抗日名将赵登禹将军的故居,搬进98号院儿后,没过多久就把老家儿从山东请了过来,女儿赵学芬正是这个院子里出生的,70号院是人民美术出版社的宿舍

这儿的建筑别具一格,跟老北京传统的如意门,广亮大门完全不同,乍眼一看,更像是一个门洞,文革之前是出版社的宿舍,后来归属于邢台教会,72号院前身是鼓楼医院宿舍,据说还隐藏了一个防空洞,如今回想起来,鼓楼这片儿曾经发生了很多不为人知的小故事,可谓人才辈出,要不怎么说,鼓楼这片儿是最能代表老北京的一处名胜古迹

时光荏苒,曾经的老街坊都搬离了这里,再次走进辛寺胡同,已经很难听到地道的京腔京韵了,但再怎么拆,再怎么走,生在这儿,长在这儿,北京人故土难离,从儿时的胡同到现在的鼓楼,尽管原来的家早已变了模样,但关于胡同的话题一直都没有断过

实现不了的永远都是梦想,北京城的一切,都在不停地变化,也许您今天看见的,到了明天就成了另外一副样子,可是只有鼓楼依然矗立在这里,看着人来人往,见证着北京人的点点滴滴

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com