少林和佛家(寺院是禅不是拳)

原创 | 周焜民(国家南少林五祖拳联谊总会名誉会长、泉州市前副市长)

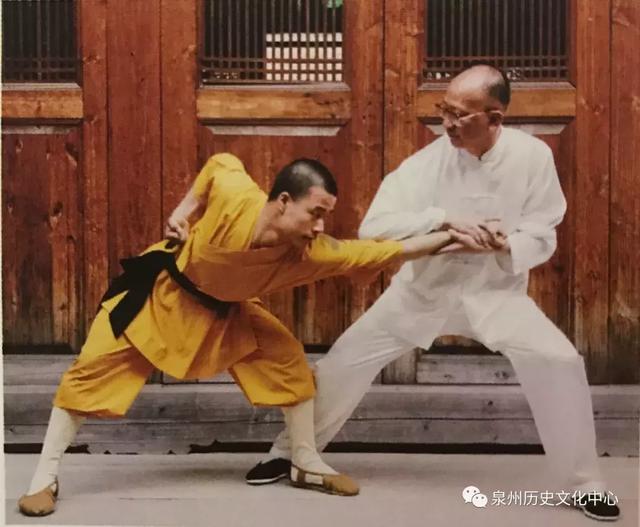

周焜民先生(白衣)

五祖拳发源于泉州,在本地南少林拳系中最具代表性,是福建省七大拳种中历史最悠久、传播地域最广的优秀拳术。

1989年2月,我率泉州武术代表团访问菲律宾,参加中国·东南亚南少林拳观摩表演大会。就在这次访问期间,经菲华光汉国术总馆力倡和联络,菲律宾、马来西亚、新加坡、印尼、香港等国家和地区的十三个五祖门馆社,联袂发起筹组以增进感情,推动五祖拳术发展为旨趣的联谊会。

第二年,泉州市举行南少林国际学术研讨会,六国出席,联谊总会同时成立。从那以后,互相礼让推举产生了五届主席,召开六次年会,渐次发展到有二十三个国家和地区的五祖拳馆社和武术家参加联谊总会举行的各种学术研讨和表演活动。除非洲外,亚、欧、拉美、澳各洲都有了。

一个地方拳种,传播如此广泛,受到这么多国家人民的喜爱,在中国武术发展史上,不能不说是个值得重视和研究的现象。

泉州地区的武术渊源可以追溯到东晋,甚至更早。永嘉二年,中原板荡,衣冠南渡,士民入闽沿晋江而居。1973年于旧治丰州曾发现东晋太元三年部曲将陈文绛墓,出土一枚铜质“部曲将印”。

部曲是一种战时打仗、平时农耕演武的武装,表明这里当时实行过屯垦,藏兵于乡。唐乾符五年、光启元年黄巢、王潮引兵据闽及北宋元年、建炎之后,先后有三次中原移民闽南浪潮。移民既带来先进的生产技术,也带来中原文化、风俗和武术。尤其应该提出的是,宋室南渡之后,南外宗正司移设泉州,皇族大量聚居泉州,对泉州音乐、戏曲、武术以及民俗有相当深远的影响。中华武术是随着中华民族成长发展而发展的,可以说它同民族与生俱来,畋猎兵争,即已形成手扑、角觝、格斗的技术技巧,经过漫长的历史积累阶段,大约至明清而臻于大备。

泉人喜谈兵演易而好武。中国历史上两部重要军事著作《武经总要》和《续武经总要》,编撰者一是宋仁宗朝名相曾公亮,一是明嘉靖朝抗倭名将俞大猷,均系泉州人。《续武经总要》收入俞大猷自著《兵法发微》四章、《剑经》及其师泉人赵本学《韬钤内外篇》七卷、《赵注孙子兵法十三篇》三卷。《孙子兵法》赵注本以易演兵,自德川幕府至今,在日本最受推崇;《剑经》则是前无古人后启来者的武术专著,其地位无别的著作可以取替。俞大猷终其一生,以拳棒教兵,当时“俞公棍”和泉人邓寒松的“邓家拳”号称双绝,名闻天下。一代名将戚继光不但称许俞大猷的《剑经》为“千古奇秘”,且就教棍术,推广于行伍编阵。至今泉人犹称五祖棍术为“军棍”,源盖于此。

而在民间,倭患不靖,泉州临海,时受侵扰,乡人奋起练武御寇,社里演拳,蔚为风气,一时“百家绝技,先后接踵,甲于闽中”。《明史》卷91兵志三说:“泉州、永春人尚技击”,此地习镖牌、善水战、尚技击的民风为正史所记录,可见其突出。泉州武术在这一时期,也逐渐定型在勇猛、刚健、实战的座标上。明遗臣黄景昉在《温陵旧事》一书中不无自豪地称:“吾泉郡拳棒手扑,妙绝天下。”明清陵替之际,泉州的重要性骤然上升。降清者如洪承畴,抗清者如郑成功,以及后来攻台之施琅,都是泉州人氏。郑氏两岛屯兵,抗天下全师,大量募集和训练家乡壮丁,“漳泉间拳勇少年多往从之”。在长期的拉锯战中,泉州如一面旗帜,是当时全国政治军事斗争的焦点。不论是各地思图恢复的志士纷纷南下,投奔明郑政权,还是清廷为一统河山,举精锐之师,二十二年用兵,客观上都使这一地区英雄用武,武技流派荟萃,为泉州武术最终形成南少林拳系注入了活力。郑成功退据台湾后,秘密会社应时而起,天地会托名南少林以反清复明相号召,源自泉州的五祖拳、洪拳、少林心意门、八宝门等各种拳术,借着泉州少林寺的声名和天地会的远传广布而遍及川、陕、赣、浙、两湖、两广和福建各地。

一千多年来泉州南派武术因着战争、政治斗争和秘密会社的推动而进入民众生活,又因着大量华侨出国南传,作为中华民族文化气质的特征之一顽强出现,成为各国人民友好交往的纽带,至今枝叶繁茂,生息不衰。

泉州南派武术有内外家之别,五祖门属典型的外家功力型拳术。它威猛激烈,极富阳刚之美,同时以柔济刚,包涵内家拳的很多技击法和内功修炼法,无论从拳理的简奥赅备,还是从拳械套路丰富、功法完整看,堪称南少林的上乘拳法。据现存古谱记载,拳之所以称为“五祖”,是因为它包括五种拳法:“一达尊,二太祖,三罗汉,四行者,五白鹤”(有的流派易“行者”为“玄女”)。每一传世套路,各有归属,如《三战拾字》标示“太祖派”,《双绥》点明“罗汉派”,《三角摇》为“达尊派”,自古而然。因其总有五种拳法,故套路多达两百余套,空拳、长短兵自成系统,小套洗炼仅十数步,而大套繁富至百又五六十技手。无论大小套,五行蕴中,左右相维,攻守相续,内外兼修,泉人每见有终其一生操练一套而拳术称精能者。器械(泉州人称“傢俬””)以棍最负盛名,其法即俞大猷师出云中传于嵩山少林寺之棍法,一打一揭,遍身着力,绝无虚花,向为武林所重。

这五种拳法有着共同的特点:脚马夹束稳固,前轻后重,进如脱兔,退如蹲虎;技手简约,规格十分严谨,拳路归中,一阴一阳,攻守分明;沉肩拾节,子午端正,身法自然;下盘坚牢,落地生根,脚法缠绊细腻,起踢直起直落,低而沉重;行气发力,丹田为灶,起于腰胯,节节相催,内气和技法都讲究吞吐沉浮。由于拳风近似,可以通学兼练,入门后易于举一而反三,得各家之秘,所以练习者甘之如饴。这是五祖拳独特之处,也是它传播广泛、历久不衰的原因之一。

各拳又各有其风格和独到之处:据传出于宋太祖赵匡胤,由南外宗正司皇族在泉州传承的太祖拳崇尚近身截打,步步进前,“龙骧虎步,有帝王之象”,在五拳中最硬;达尊拳以禅参拳,特别善于运柔入刚;罗汉拳动中寓静,拳随形变;行者拳即猴拳,长取短收,纵跳轻灵;清康熙年间起源于泉州永春县的白鹤拳,则是在流行于闽南的太祖拳等南少林拳基础上化形入拳发展起来的,尤以寸劲见长。而五拳聚于一门,相长相容,毫无例外地都以俞大猷总结提出的“刚在他力前,柔承他力后”、“顺人之势,借人之力”、“后人发,先人至”为技击圭臬,呈现了五祖拳这一闽南优秀拳种极强的历史传统承继力。

研究五祖门拳术,人们往往联系到泉州少林寺。中国武术博大精深,门类繁多,民间习惯以“北拳、南拳”、“北少林、南少林”来大体区分舒展腾挪、大开大合的北方拳种和紧凑刚硬、技手绵密的南方拳种。泉州少林寺所吸纳和传授的是以五祖拳为代表的南拳系拳术,早就以拳鸣世,加上说部戏曲之渲染,“南少林”遂蜚声海内外。前几年有几位专家教授签名鉴定“南少林寺”在何方,质疑泉州少林寺存在这一数百年来不争之事实,引发一场争论。其实,从宗教而言,寺院“是禅不是拳”,只有少林之称,原无南北之别,即在此间,乡民也从不把泉州少林寺称为“泉州南少林寺”。南少林、北少林,不过是武术家言和小说家言罢了。

然而被称为“闽僧武派之始”和南禅宗重要寺院的泉州少林寺肇建于唐,三废三兴,却是实实在在的,有宋、元、明、清史籍记载,有地下佐证,有地表文物和建筑之存在。世界各地不少拳种溯源泉州,寻根和探访泉州少林寺的武术家和爱好者近年来络绎于途。争论促使他们提供了很多罕为人知而又足资印证的资料。

值得一提的是,在那次争论中为史界所瞩目、成书于清朝嘉庆、道光年间的《西山杂志》,不仅描述了泉州少林寺的方位规模、兴废原委及经过,还记述了技击传人谱系,明指“少林一派”拳术为“达尊、太祖、猴拳”。这三种拳术正是五祖门的重要组成部分。所列晋江、南安、永春各地授拳乡里,代代赓续,现在仍是五祖拳称盛的著名拳乡。可见,北宋诗人刘昌言所吟咏的“泉南到处少林风”,实即民间和少林寺数百年间并行不悖,都在传习五祖门等少林武术。不妨说,“少林风”,相当程度是“五祖拳风”。可喜的是,泉州少林寺近年已在清源山麓遗址复建落成,立归山纪念碑于祖庭嵩山少林寺,而且成立了武僧团,古老的五祖拳又在少林寺再展雄风。

五祖拳虽然传播这么广、这么远、这么久,但由于授拳往往限于言传身教,历史上又经过“火烧少林寺”、“将拳棒一例禁止”的劫难,流传下来的文字资料如吉光片羽。国际南少林五祖拳联谊总会有感于此,组织多次学术研讨,专家学者和民间武师发箧起秘,贡献了很多珍贵资料和研究心得。我于一九九○年编辑出版过《泉州南少林文丛》,一九九二年与陈泗东、蔡湘江等十位同志又编了《泉州南少林研究》一书,总觉得意犹未尽,如此古老而优秀的五祖拳应当有一本专门拳种的研究汇编,于是应联谊总会之请,旁搜远求,得四十余万言。

今日结集出版,一本求同存异之旨,虽意见相左,援据欠审,传闻容或闪失,俚语借字杂见,亦兼容并蓄,使后之研究者,免有翻检梨枣之苦,而有比较之便。遗憾的是虽经努力,有些馆社、人物、拳术资料,或征而未得,或囿于见闻,只能暂付阙如。在五祖拳已经走向世界的时候,但愿这本凝集了二十多个国家和地区五祖拳传人和研究者心血的资料和文章汇集,也是属于世界的。

(内容有删减,更多内容点击下面的“了解更多”)

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com