顾千里集(顾千里与黄丕烈的)

乾隆五十年(1785),顾千里二十岁,黄丕烈二十三岁,都正值青春韶华。那时,顾千里在群星闪耀的吴中已经小有名气,在钮树玉、瞿中溶、李锐、臧庸、顾蕴这一群学者朋友中赢得了“万卷书生”的雅号;黄丕烈则在长洲县庠做少年登第的科举梦,在其座师大人、两度参加编纂《天禄琳琅书目》的彭元瑞影响下,他在苏州藏书界开始崭露头角。

就在此年,顾千里和黄丕烈这对“最相得”的书友因《鉴戒录》结下了翰墨因缘。宋椠《鉴戒录》十卷,为项元汴家旧藏,上有曹寅、朱彝尊、王士禛等名家题跋。顾千里在徐七来家得到此书,欣喜不已,告诉了朋友程念鞠。念鞠多金,从千里手中豪夺而去,召集了一群好书者如金德舆、方薰、鲍廷博、赵怀玉等举行赏书雅集,赵怀玉还乘机借观重校。黄丕烈听闻此事,对《鉴戒录》心向往之,然而与念鞠不熟,不好意思索观。一天,顾千里塞给他一个布包,打开一看,是二册薄薄的书,“鉴戒录”三字隽秀飘逸,墨气犹新,分明是千里的手迹。原来,顾千里见黄丕烈寤寐思之,就从赵怀玉那里录出一本赠予丕烈。二十年后,宋本《鉴戒录》辗转归了黄丕烈,他想起前尘往事,在题跋中念念于千里的“朋友之情固笃”。关于宋本《鉴戒录》后来的命运是这样的:它同黄丕烈的大部分藏书一样,归于苏州汪士钟的艺芸书舍,后被翁同龢收藏,2000年随常熟翁氏典籍一道归藏上海图书馆。而千里所抄的那部,杳无消息,不知尚在天壤间否?

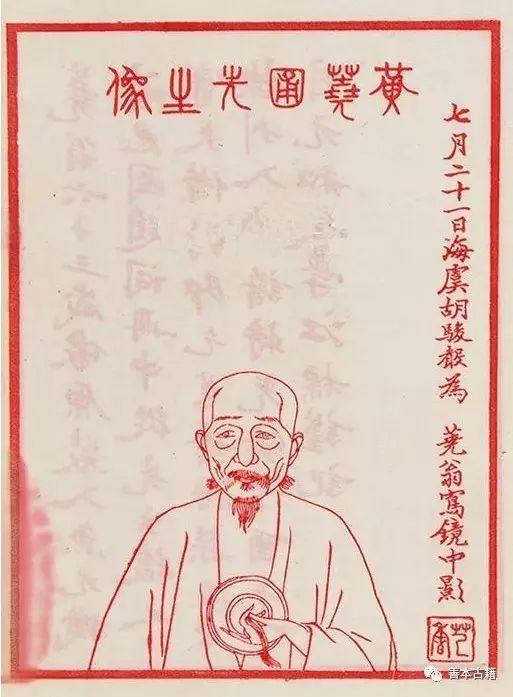

至此之后,两人经常一起赏奇析疑,往来频繁。黄家位于苏州城西王洗马巷的小小庭院“莞圃”是他们最常盘桓的地方。在这里,他们胪列宋元,校完补阙,厘舛正错,标湮举沉,得意处,写一段书跋以志心情。嘉庆元年(1796),顾千里受黄丕烈聘请,做了他家的西席,并为黄家校雕古籍。千里学问精湛而负才傲睨,性情又刚果,打心眼里瞧不起臧在东、孙怡谷这样陋而无识的所谓学问家,经常在辞色中表现出对他们的不屑,故一生困顿,谋食艰难;而黄丕烈是个平和妪煦的谦谦君子,于父母是孝子,于朋辈为挚友。然而,性格差异极大的两个人却因为“惜书”而相知最深。他们朝夕相处,握手言谈,一起去城隍庙前陶氏五柳居、山塘钱氏萃古斋访书,玄妙观更是他们最常驻足流连的地方——那里的书坊多而精,墨林居、带经堂、学山堂、师德堂……每遇奇秘本,则欣喜若狂,必先第一个告知对方。有一次,黄丕烈在一家古董铺觅得了一部元刻《稼轩长短句》,如获至宝,喜滋滋跑到回家与顾千里共赏。黄家藏有不少宋元词集,皆为精抄或旧抄,元刻只能是想想而已,今天居然搜到了元刻!就在苏州铺子的一个冷摊里,而且只用了七两白银!顾千里也为朋友感到高兴:这样的宝物,竟然以贱值得之,这是上天垂怜而让我们与它相遇。两个书痴为这件事高兴了好几年,直至嘉庆八年(1803)黄丕烈还在《东坡乐府》二卷的题跋中作深情的回顾。

由于深知彼此的“惜书癖”,有时候他们连自己最喜欢的书也会毫不犹豫转让给对方。有一天,黄丕烈在顾家的小读书堆看见顾之逵在请人影写一部旧抄本《建康实录》,墨古纸雅,字迹秀美,心下着实喜欢。询之顾抱冲,说是千里的书。黄丕烈知道千里惜书成癖,不好意思夺朋友所爱,虽然一心向往,到底还是没说出口。后来,黄丕烈又在苏州大藏书家周香岩处见到了该书的宋本,回去马上告知顾千里,千里拜托他向周家借出来一校。不久,千里对黄丕烈说,我的这个旧抄本啊,得自朱氏滋兰堂,就是从周家的宋本出的,因为不是影写,所以行款不同,脱谬也多。现在我将宋本与之一校,它就成了一个好本子了。我知道你“垂涎”它很久啦,现在就将它送给你吧。黄丕烈非常感动,想着千里的从兄抱冲和大藏书家袁廷梼也只不过借抄,而现在千里居然割爱,“涧苹之厚余可谓至 矣”!黄丕烈感其厚意,以十五两白银相赠。这个本子后归昭文张金吾爱日精庐,现不知尚存否。

藏书家时时要发作“惜书癖”,黄、顾二人尤甚。嘉庆三年(1798),黄丕烈从鲍廷博处得到了一份待售书目,上有好书累累:元吴草庐《春秋纂言》、大字元本《唐律疏议》二十四册、宋刻《孟浩然集》五册、宋刻《韦骤集》、宋刻《林之奇集》等等,其中最让人心驰神往的是《新雕重校战国策》,为宋椠之极精好者。这部书黄丕烈惦念很久了,几年前,他赴京城参加礼部会试,在旧货摊上捡得两枚宋版《战国策》的书签,仿佛买了一个精美的空匣子,让人对那不知所踪的珍珠魂牵梦萦。现在,系思不已的《战国策》居然真出现了,这难道是冥冥之中上天的安排么?急忙与顾千里商量,准备与之买舟去浙东先睹为快。没想到,此书为桐乡金德舆桐华馆所有,金德舆与黄丕烈有隙,说起来也与书有关。黄丕烈藏有一影宋抄孙之瑜的《唐史论断》,金家曾托程念鞠来借抄,但黄丕烈的“惜书癖”突然发作了,说什么也不答应,由此得罪了金德舆。这次鲍廷博携书目来苏州时,金德舆再三嘱咐:这部《战国策》,可归袁(廷梼),勿归黄(丕烈)。经过再三斡旋,这年冬天,黄、顾二人终于在袁廷梼的五砚楼见到了这部古香馥郁的《战国策》,不胜感慨,而价格也由原来的白银五十涨到了百两。黄丕烈刚买了宋本《咸淳临安志》,摒挡殆尽,才得六十两,而千里又家无长物,最后向钮树玉借贷才将这部奇书归寓插架。为了庆祝此书归藏,黄丕烈请钮匪石、袁廷梼、夏方米及千里题诗其上,自己也做了一首诗以述得书始末。千里的诗中有“我获铭心赏,君担交臂愁”句,算是对黄丕烈“惜书癖”的小小调侃。该书后来经汪士钟、韩应陛递藏,归潘宗周宝礼堂,现藏国家图书馆。

顾之逵故后,小读书堆藏书渐渐散出。一日,黄丕烈在顾家看到一部残宋本《西湖林和靖先生诗集》,于是向主人借来与家藏的明版一校,觉得宋刻之妙,虽残缺而获益滋多。千里说,这样的好书世上不多有,应当抄录一个副本藏在士礼居中。抱冲已故,他的书我们再也不能经常看了,现在能有一个副本时时展玩,就仿佛见到故人一般……黄丕烈听后叹息欷歔,拿出珍藏已久的旧纸,请千里手自影摹,自题签至跋语共三十四页,与顾之逵的宋本无纤毫差异,哪怕是汲古阁的影宋本再世,其精妙也无以过是。后来,这本顾千里影宋抄经由汪士钟、杨绍和、张允亮递藏,最终归藏国家图书馆。

这样两两相得的日子他们一共过了五年。嘉庆六年(1801)年初,黄丕烈北上会试,顾千里则应阮元之招赴杭州入十三经局,馆事既解,宾主之欢遂散。然而他们的友谊仍然持续发展。这年除夕,黄丕烈于读未见书斋中罗列排布家藏宋刻经史子集,举行第一次祭书典礼,遍邀患有“惜书癖”的同道者,饮酒赋诗,同人倡和,顾莼、陶梁等均为座上客,千里尤其开心。祭书之后,大家一起鉴赏黄家所藏的各种善本珍椠,交流藏书所得,切磋校勘经验,分享惜书趣事。杭州十三经局虽然学者云集,但顾千里其实颇感寂寞,他跟黄丕烈说,苏杭两处古书之多与讲古书人之多,杭远不如苏。嘉庆七年(1802)六月,顾千里归家省亲,在金阊书肆碰见了黄丕烈,两人聚谈半日而别。将别去,顾千里又叫住黄丕烈,在路边轻声告诉他,有一部书,铭心绝品,这部书的主人只能是你,也只有你才能识得这部书的价值。黄丕烈的“惜书癖”顿时发作,连问这是什么书。顾千里说,这部书虽然不是宋刻,但其价值和价格都丝毫不比宋刻低,它就是影宋抄《韩非子》,为钱遵王、季沧苇两家递藏。此书从汪启淑家散出,被一无名之辈所得,书商托我问问你,但索值高昂,四十两白银啊。黄丕烈一听有此等好书,心下大喜,急欲观书。子书中的《管子》和《韩非子》向来少见,黄丕烈所收的子书,以宋刻为多,只有《管》、《韩》失收,《管子》残宋本他曾经见过,而宋刻《韩非子》,则闻所未闻,今天居然能看到影宋抄,岂不大快乎!黄丕烈立刻向友人筹措白银,最后以三十两购得。然而,黄丕烈得见全书,已是三日之后矣,原因是顾千里爱不忍释,迁延数日,但是家贫力不能蓄,最终一狠心归了黄丕烈。顾千里有一些些怅惘:也许每一部书都在寻找自己的主人吧,比如这部书,它的因缘就结在莞圃黄君那儿。这部述古堂影宋抄《韩非子》后归汪士钟,又经无锡孙毓修之手,再归涵芬楼,现藏在国家图书馆。

顾千里离开黄家后,生活一直颇为艰难。嘉庆八年(1803),因与杭州十三经局中的学者意见相左,千里愤而辞职,家境立即陷入困顿。此时,黄丕烈从千里那里买了好几部书,以这种方式对千里的生活予以周济。他用每部番钱二枚的价格易得千里藏明初刻本《中论》、《越绝书》、《贾子新书》等,还用十八两白银收得千里的宋刻《茅亭客话》,解了千里的燃眉之急。秋天,顾千里从黎川回来,黄丕烈访之思适斋,千里说,我有一元延祐庚申(1320)刻本《东坡乐府》,虽然不是宋刻,但亦可宝,想让给你。黄丕烈开卷一看,发现这的确是一本难得的好书,曾经文徵明、季振宜、徐乾学、鲍廷博等人的收藏。那时,黄家银钱日紧,但一看见宋元刻他还是不计代价发作“惜书癖”,引得家人常出怨言。囊中羞涩的黄丕烈咬牙卖了几部书,筹措了二十四两白银,再加上一部日本刻《简斋集》,向千里易得《东坡乐府》,与从前捡得的《稼轩长短句》,可谓是苏、辛合璧了。这两部词集后来均归汪士钟,又经过杨绍和、周叔弢递藏,最终归藏国家图书馆。

嘉庆十年(1805)春天,在安徽庐州知府张祥云处授徒的顾千里将写好的《百宋一廛赋》寄给黄丕烈。秋天,千里将去山东孙星衍那儿谋食,趁回家看老母亲的机会,与黄丕烈商定其所作之注。九月,顾黄二人合作的《百宋一廛赋注》刊成,这是清代第一校勘学家和第一藏书家的合作,两人在文中历数宋元刻本的版本源流,津津于搜集经籍无限乐趣,其“惜书癖”成为藏书史上的一段佳话。

嘉庆十一年(1806)冬,黄丕烈大病五十余天,濒死者二,痊愈后更号曰“复翁”。第二年春天,顾千里在江宁买得旧抄本《铁围山丛谈》残本二卷,怀疑可能是知不足斋藏书,但手头上又没有鲍氏丛书,没法勘对,于是寄赠黄丕烈,请他来下一个定语。那时,顾千里在江宁知府张敦仁处校书谋生,得知黄丕烈死而复生,忧虑且喜,频频以谈论古籍来传递音讯。冬天,顾千里自江宁归里,见到容颜消瘦的老友,写了一首《复翁诗一首卅六韵》相赠,诗中有“复翁复生书不死,远信初闻杂惊喜”的庆幸,有“归来见面为我泣,益信于翁是知己”的慰藉,有“哀伤吾道多榛芜,谁解垦辟施覃耜”的悲凉,也有“今者弗死岂偶焉,放佚群编待统纪”的坚定。最后,他概括了黄丕烈与书的因缘:“翁能传书书传翁,千秋不朽靡涯矣。”并且祝福老友能够“复哉复哉无恙耶,肯任百年驹隙驶”。这首诗既是写人,也是自况,两位惜书成癖者的友谊达到了顶峰。

十分红处便成灰,繁华过后,荒凉往往接踵而至。嘉庆十三年(1808)后,顾千里与黄丕烈突然交恶,渐至交绝。关于这段公案,学者李慈铭、王欣夫、神田喜一郎、刘盼遂、汪绍楹、李庆等多有论及,以为与段玉裁有莫大的关系。顾千里因才学出众,曾经深得经学大家段玉裁的赏识,但嘉庆六年(1801),在杭州十三经局中,两人就已经因《注》、《疏》萃刻始于何时的问题而暗生嫌隙。嘉庆十二年(1807)以后,因议《礼》二人再起争端,针对顾千里的《学制备忘之记》,段玉裁连写七封信与之辩论,顾千里也回信一封反驳段说,双方的措辞都非常激烈,二人从此彻底决裂。段玉裁是受人景仰的前辈,顾千里是一生相得的 知己,夹在两人中间,黄丕烈实在是左右为难。黄丕烈为人孝谨,觉得顾千里与段玉裁争执为“唐突前辈”,在情感上难以接受,故在书信往来中偏袒段玉裁,称“先生年高学邃,久已当代钦仰,千里以后起之俊与先生抗衡,同辈实所窃议”,“年高手硬心意闲淡之老人,与脑满肠肥、初学执笔者斫斫相争乎哉”。顾千里得知这些话后,伤心愤怒至极,他才高气锐,性格真率,对黄不烈一直以知己相期许,不成想得到如此评价!从此后,两人交往骤减,互相校跋之书几乎绝迹,从前相携逛书肆、评宋元的好日子仿佛被大风吹去,连踪迹都找不到了。而士礼居所刻之书,再也没有顾千里精严的校勘,翔实的校订,那种两贤相得益彰的美好,一去而不复返了。

顾、黄绝交后,千里驱走四方,替人校书糊口,这位“清代校勘第一人”,毕生精力都在为他人做嫁衣裳,而境遇一直困窘,过着“索居门径深蓬蒿,四壁卧听风萧骚”的生活。黄不烈晚年常常回忆与顾千里得一善本则赏析摩挲的时光,他见到李子仙手临千里校本《广韵》,不禁感慨:“段(玉裁)、李(子仙)皆作古人,涧苹又交绝。”那时,黄丕烈因经济紧张。所藏的宋元本开始大量散出,大部分转让给了同城汪士钟的艺芸书舍。道光五年(1825)八月三十日,黄丕烈病逝,彼时,顾千里正埋头于《唐文萃》的校勘中,欲撰《唐文粹辩证》。这是他晚年最重要的学术活动。道光十五年(1835)二月十九日,七十岁的千里因中风五年,不堪疾病和贫穷的折磨而默然离世,也有资料说,千里是饿死的。

二人身后颇为萧条。顾千里文孙瑞清字河之,秉承家风,在科举上甚至超过了祖父,中了个举人,然而还是四处谋食,穷困潦倒,后来死在上海。他曾在吴县潘世恩家做过熟师,千里的手泽、遗文,多赖其收罗整理,编成《思适斋集》二十卷。黄丕烈后人鲜有能继承藏书之业者,丕烈故后,家道迅速衰落。咸丰十年(1860),太平军攻入苏州,黄氏后人十二人溺水自尽于黄不烈坟前的池塘中。百余年之后,吴县学者王大隆尽力收集顾千里、黄丕烈经籍题跋及杂著集外文,共六种,编为《黄顾遗书》,使两位先生关于“惜书”的佳话在世间传唱。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com