芙蓉镇因何出名(一直难以读下去的芙蓉镇找到了正确读法)

在最近公布的“中国改革开放四十周年四十部最有影响力小说”名单中,列有古华的长篇小说《芙蓉镇》。

这不由得使人再次关注起古华的去向来。

从古华在国内的情况来看,应该说他是一个情种。

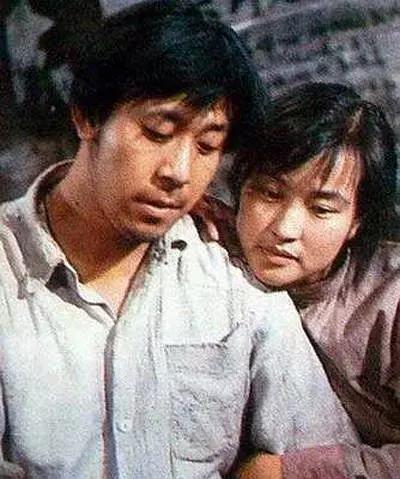

在《芙蓉镇》里写到的右派分子即姜文演的那个角色秦书田,是从歌舞团里下放的,算是一个文化人,基本上用了古华曾经在剧团里工作的个人经历与生活经验。

可能忽略的是,当初秦书田被下放的罪状里,有一个他搞腐化的记载,说他跟两个演员谈恋爱,搞过两性关系。

那么,他在当了坏分子之后,又如何得到了刘晓庆扮演的那个豆腐西施的呢?

其实,秦书田用的手法并不光彩,他可以说用的是“霸王硬上弓”的办法。

秦书田是一个文化人,但在小说里,他却很痞性,只要上级需要什么,他都迎合而上。比如,组织上要给坏分子编一个请罪的舞蹈,他设计了一套造型,让坏分子去学习;要在坏分子门前放一只污辱性的动物,他按照要求,捏出了生动形象的畜类,配合对坏分子的污辱。批斗他,他很乐意配合,毕竟是艺人出身,做什么,都像是演戏。

在他与豆腐西施扫街的时候,两个人偷窥当权派的私生活,与豆腐西施有了亲密接触,然后,秦书田借着对女人靠近的机遇,趁机揩油,“伸出手臂把她搂了回来,再也没有松开,还越搂越紧,真坏!”让豆腐西施的情感有了初萌的苗头。

有了这么第一次,第二次,秦书田就在扫地间隙,突然发起攻击了:“秦书田却突然手里的扫把一丢,张开双臂,胆大包天,紧紧搂住了她!”,然后“搂抱爱抚了好一会儿。”

男人有了第一次,女人就不在乎了。我们看看最近的央视主持人朱兄卷入“罗生门”疑案,基本也走的是秦书田的这一个套路,先发起试探性攻击,然后得寸近尺,但是没有想到功亏一篑,惹起风波。

小说继续写道,后来是“病助人”与“雨助人”,终于“好事多磨”,两个人有了亲密接触。所谓“病助人”,是她生病了,他来照应服侍;所谓“雨助人”是两个人遭雨,然后脱衣服揩水,终于一发不可收。基本是属于人力与天力,“天时地利皆同力”,爱情就成了定局了。

古华写《芙蓉镇》时,38岁左右,正值一个男人的风华正茂的年纪,功成名就之后,也就开始了他的蠢蠢欲动的情爱之旅。

在《芙蓉镇》的后记中,他还写到妻子对他的帮助,说他每当写到得意处,都要“眉飞色舞地向她讲述自己所写的某个人物、某个情节或是某段文字”,可见也算是举案齐眉,夫唱妇随。

古华的妻子是益阳人,而湖南作家周立波也是益阳人,当年古华第一次在北京见到周立波的时候,周立波很高兴,高兴地对他说:你还是我们益阳人的女婿呢。

然而,这一个女婿并不牢靠。据《当代》杂志的一个编辑透露:1986年,《芙蓉镇》电影公映,古华向朋友透露出家庭不睦的信息。不久之后,古华在北京参加《啄木鸟》杂志组织的笔会,游山玩水之间,与该杂志的一个女编辑走得颇近。

很快,他与他的情人移居加拿大。有资料介绍,他是先到美国,后来移居到加拿大的,定居在温哥华。在加拿大华裔作家协会的记载中显示,他也参加过这个协会组织的演讲活动,如记载中有他在1993年7月份曾主讲过《谈小说创作》。

到加拿大之后,他属于深居简出,这多少也与他的被圈内人公认为小气的个性有关。1982年,他获得茅盾文学奖,到北京领奖,他向那些培养了他的编辑许诺要请客,大家很高兴,以为他要大餐回报了,没想到他请的客是让大家看一场电影,这才花多少钱啊。

韩少功曾介绍过古华出国后,化名京夫子,著有领袖与他的女人们,还有什么什么恩仇录等书。

这一点,在陈忠实的回忆录中也有记载。他说古华写了这些秘闻类书赚了不少钱,买了一栋三层楼房,深居简出。

而王蒙对古华的出国也啧有烦言,认为他写的那本毫无价值、胡编滥造的纪实著作,实属可惜。

在画家史国良所著《悲欣交集》一书中,提到他自己到加拿大之后,曾经与古华有所接触。

在加拿大,古华写的是畅销读物,满足了世人窥探庙堂的好奇心,但多是小说家言,正像《芙蓉镇》里写的扫街也能扫出感情一样,这一情节放在一个小镇上,尚能给出一幅画面感,但写到领袖的时候,古华也能让领导拔脚就去幽会,写成了小镇上的风流案,就只能当成野史村言以搏一笑了。

另有说法,古华在加拿大靠的是一手木匠技艺,打家具卖钱。这一说法,估计年近五旬的古华是难以胜任的吧。

回到小说中来。他的小说《芙蓉镇》直到最近,才把它认真地读完了。

之前,一直觉得它很难读,它的语言初看之下杂乱无章,多用乡土语汇,同时,插入了欧化语句,时短时长,弄得人直接适应不了作者的节奏。看那些乡土语汇,只觉得密密麻麻,满口含香,但不知道这些语句究竟是如何码到一起的,所以之前读过一部分就难以卒读了。

而作者的短篇小说同样有这一个毛病,比如我收拾了一下家里的书橱,发现竟然有两本短篇集《爬满青藤的小木屋》《雾界山传奇》,但是,读起来依然吃力。作者的语言,总让人感到,乡俗俚语压制了它的汉语框架,好像作者用一种不是规范的乡土俗语在写作,强大的乡俗俚语一直阻滞了对他的语言的进入。

值得一提的是,古华那个时代,一些来自农村的作家,就像《红楼梦》里的刘姥姥那样,投城里所好,将乡间的故事,编成传奇,引动城里人好奇一顾,但那内容,说到最后,就是一个“换妻”。

《芙蓉镇》的故事,你仔细看一看,是不是与贾平凹小说改编的电影《野山》一样,是一个换妻模式呢?姜文与刘晓庆演的角色,都是坏分子,臭味相投,成为夫妻了。而小说里另一对男女,就是王秋赦与李国香,也是惺惺相惜,暗度陈仓。姜文刘晓庆这一对,在另一对偷情时,也暗自效仿,很快拉拉扯扯,成就好事。

相对而言,现在这种人为编造的农村题材作品却很少见了,实际上可以说城里人终于明白刘姥姥的那一套诡计了,不再上当了。所以,那种蛮荒的故事,现在在电影与文学里还能找到么?

回归正题。这次重读《芙蓉镇》,开头部分依然被作者的短促的密集语汇弄得眼花缭乱,但随着对它的语言的细读,发现作者的骨子里,是采用了沈从文的风格。

什么是沈从文的风格?

当然各人有各人的看法。比如王安忆有一段时期,也移用了沈从文的笔法,比如《长恨歌》里的某些叙事风格。但这仅仅是字词方面的移用,但并不能代表效法了沈从文的本质性风格。

其实沈从文的风格,我们可以形象地比喻为“打水漂”。

小时候都玩过“打水漂”吧。用瓦片,以一个合适的角度,对着水面投出去,瓦片触及到水面,被弹起来,下落之后,再触及到水面,又能弹了起来,如是者数次,一直漂到老远老远。

它的特点就是:打出去——漂——漂——漂——漂……

这种一直向前络绎不绝的打出后续的“漂”劲的漂亮现象,体现在文字中,就是文字富有弹性,从一个原点出发,能够一直向前逶迤而去,修长优美,余韵无穷,它的特点是“长”,因为水漂的美,就在于它的“长”,不在于它的“戛然而止”,而且可以把相关的后延信息都包含在这一个完整的“水漂”的轨迹中,看起来,带有一种绵延不绝的秀美与韧劲。因为没有一个人喜欢阅读羊屎蛋这样的干燥的文字的。可以说,从文学中,我们大体需要的是一种湿润的润泽。

沈从文的文笔,就是这种打水漂的韧劲的最典型展示。

我们选一段沈先生《湘行散记》里的文字:“……至于那些想喝一杯的,发了烟瘾得靠靠灯,船上烟灰又翻尽了的,或一无所为,只是不甘寂寞,好事好玩想到岸上去烤烤火谈谈天的,便莫不提了桅灯,或燃一段废缆子,摇晃着从船头跳上了岸,从一堆石头间的小路径,爬到半山上吊脚楼房子那边去,找寻自己的熟人,找寻自己的熟地。……”

这段话里的“瓦片”,是指那些形形色色的水手们,他们的动作的水漂有:漂一:提了灯,漂二:上了岸,漂三:经过石头间的小路径,漂四:爬到吊脚楼那边,漂五:找熟人,漂六:熟地方(这一用语很暧昧,这也是沈从文的文字中极含力比多的原因)。

同样,《芙蓉镇》的文字,也是这种打水飘的文字风格。

我们随便摘其一句:“而人们对于传播新鲜听闻的爱好,就像蜂蝶在春天里要传花授粉一样,是出于一种天性和本能。还往往在这新鲜听闻上添油加醋,增枝长叶,使其疑云闷雨,愈传愈奇,直到产生了另一件新鲜传闻,目标转移为止。”

你看这一句话中,“听闻”可以视着瓦片,打出去之后,立刻产生了一个连续的“漂”——漂一:添油加醋;漂二:增枝长叶;漂三:疑云闷雨;漂四:愈传愈奇;漂五:产生了另一件新鲜传闻;漂六:目标转移。

这种漂,有着统一的物质主体,由这主体一气呵成、一以贯之地生发下云,产生一连串的后发影响,后劲动作,包容了许多信息,后续的信息都是连接在前面的主体上的,看上去,一线串珠,行云流水,荡气回肠。

我们再找一句:“第二天天黑时分,‘五爪辣’正好提着潲桶到猪栏里喂猪去了,黎满庚正从公社开完批斗会回来,在屋门口洗脚,就见胡玉音慌慌张张地走了来,把一包用旧油纸布包着的东西交给他,说是一千五百块钱,请干哥代为保管一下,手头紧时,可以从里头抽几张花花。”

这个水漂的主体就是“黎满庚”,打出去之后,把其他的人都包含进去了,胡玉音的行为动作被纳入到黎满庚的主体之下,因为水漂不能中途换气,不然的话,瓦漂就沉入水底了。

所以说,古华的语言就是用一个水漂,组接成了文章,看起来,整个小说,就被这一段段串起来的系列动作,也就是水漂所分割,而在这种水漂之中,古华将句子一句句分割,用他的俚俗的乡土语汇分割成一小节、一小节,看起来,这些小节始终鸠占鹊巢,但是,本质上,还是这种水漂式的句式绵长地串起来的。

因此,读古华的《芙蓉镇》,就不要被他的这种短促的句式给淹没了,而应该去捕捉到骨子里的那种绵长的水漂式的句式,这样,便大致能够感受到《芙蓉镇》里的语言的根本性架构,也由此,我们能够感受到,古华在《芙蓉镇》里的文风,是不遗余力地习仿了沈从文的造句断文的风格与范式。

再顺提一句,很多论者都认为汪曾祺是沈从文的学生,汪的文笔也是对沈的效法,但实际上,汪多用短句,根本无意于沈从文的那种注重句子结构、统率文本的行文风格,汪的语言风格更多地是向沈从文也奉为师父的民国作家废名学习的。

我们从汪的《受戒》里找一节,可以看出,他基本不像沈从文那样,用打水漂的写法:“到了一个河边,有一只船在等他们。船上有一个五十来岁的瘦长瘦长的大伯,船头蹲着一个跟明子差不多大的女孩子,在剥一个莲蓬吃。明子和舅舅坐到舱里,船就开了。”

你在这找一找有没有沈从文打水漂式的句式?没有,完全没有连贯性的勾搭起人物关系的动作描写。所以,汪与沈还是有较大差距的,反而古华与沈从文同是湖南作家,习俗秉性天生合拍,才自然地流露出相同的语法习惯。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com