九一八纪念日画报(从一八艺社到木刻讲习会)

——兼论鲁迅与新兴木刻运动发生的历史关系

文 / 谢依阳

内容提要:新兴木刻运动的发生有一个过程,鲁迅是倡导者,而行为主体是木刻青年。本文以“介绍”“分化”“新兴”分别阐释新兴木刻运动发生的三个历史节点,力图通过厘清细节求证历史真相,探究其中意义指向。

关键词:新兴木刻 一八艺社 革命意识 文化折返 变革路线

新兴木刻版画运动何时兴起?这似乎不是问题。早在1940年,李桦、黄新波、刘建庵、廖冰兄与温涛合作撰写《十年来中国木刻运动的总检讨》,即以1929年1月为起点,依据是“鲁迅先生组织‘朝花社’,出版了五种外国画集——《艺苑朝华》,其中除了一些黑白画外,差不多完全是木刻,同时又在《北斗》杂志上介绍德国女画家珂罗惠支的木刻——《牺牲》”〔1〕。鲁迅也这么认为。如1934年6月鲁迅编《木刻纪程》,其“小引”曰:“新的木刻,是受了欧洲的创作木刻的影响的。创作木刻的绍介,始于朝花社。那出版的《艺苑朝华》四本,虽然选择印造,并不精工,且为艺术名家所不齿,却颇引起了青年学徒的注意。”〔2〕

时至20世纪八九十年代,出现了新的说法:“我国的版画界是把1931年8月鲁迅在上海举办‘木刻讲习会’作为新兴版画运动的开始。”〔3〕显然,这一事件的主导者是鲁迅,但事件主体是青年木刻家,参加者共13人,多是上海一八艺社研究所的成员。〔4〕上海一八社研究所不同于杭州国立艺专的一八艺社,但有联系。有关一八艺社前后的历史,现在都很清晰,无需再行考证。问题是江丰说:“一八艺社是鲁迅先生最早联系,开展新兴木刻运动的一个进步美术团体。”〔5〕那么,这一八艺社指的是上海一八艺社还是国立杭州艺专的一八艺社?另外,被称为“中国自有美术展览会以来第一次有木刻出品的新事”的“一八艺社习作观摩会”(又称“一八艺社习作展览会”)〔6〕,主办者是杭州的一八艺社,那么上海的一八艺社是否参与?如果说1931年8月鲁迅举办木刻讲习会为新兴版画运动的开端,那么,1930年5月21日国立杭州艺专西湖一八艺社分化,陈卓坤与部分社员另行创立一八艺社〔7〕又说明什么?2018年,李允经修订再版《中国现代版画史》,则将新兴版画运动发生的时间改为1930年,其书中“萌芽期的木刻运动”,还是从1929年始。〔8〕

澄清这些历史细节,是为了确认新兴木刻运动兴起时的主体所在,在大的历史背景下,不同区域不同组织间的联系,反映左翼文化运动早期的历史状况,以还原历史的真相。

从1929年至1931年,与新兴木刻运动兴起有关的历史事件有五项:第一,鲁迅推介外国版画;第二,国立杭州艺专学生组织的西湖一八艺社分化,陈卓坤等人另立一八艺社;第三,出现了上海一八艺社研究所;第四,“一八艺社习作展览会”在上海举行;第五,鲁迅举办了木刻讲习会。这五项事件分别出现在这三年时间内。前后两个事件都与鲁迅有关,中间三个事件都与一八艺社有关,如果将一八艺社视为一个整体现象,也就是三个事件。例举这些,不是为了求证哪一个时间点更为准确,哪一个事件更为重要,而是讨论各自涉及到什么话题,其问题的意义指向何在?新兴木刻运动的历史在哪些问题上被引发,这些问题的性质又是什么?因此,我们不得不注意三个关键词:介绍、分化、新兴。

一

“介绍”意味着什么?就是引入,将外界有益的东西拿来给有需要的人看,使之获得借鉴,提供帮助。为什么要引入西方的现代木刻作品?因为那是创作木刻,用刀直入木板进行刻画,表达作者意图,离弃了版画传统的复制功能。鲁迅认为,这是新木刻的重要一面,而另一面则是“中国的古刻”。

鲁迅引入外国美术的方式与方法,与五四时期的陈独秀不同。陈独秀在批判传统“王画”时,提出直接引入西方的写实主义。而鲁迅提倡新木刻,引入外国的“近代木刻”,并在文化传播路线上做了一番考证,以为这种引入不过是让中国传出去的木刻“回国”,期待能重新唤起艺术家“放笔直干”的精神。〔9〕这一引进的路线及其说法,值得深思。毕竟,陈独秀和鲁迅的“引入”,都是针对中国美术的现状,以为其缺乏创造性的活力,没有生气。他们提倡向西方学习,反对模仿,注重艺术的创新,其性质也一致。同时,作为五四新文化运动的干将,他们对传统文化的批判都很坚决,言辞十分激烈。可见,对于提倡中国的新美术,推动美术的进步,借助他山之石,引入西学,是五四时期启蒙运动的思想者的共同特点。1919年后,去欧美国家学习油画的人最多,学雕塑或图案者较少,几乎未见学版画的。在这种情况下,鲁迅将欧美国家的近代版画介绍进来,除了他个人的爱好外,是否还存在着一种期待,即利用现代版画开辟出一条新的变革之路。他说,既可“采用外国的良规,加以发挥”,又能“择取中国的遗产,融合新机”〔10〕,从而走向世界。这是中西融合的方案,还是一种双轨制?其实是从中国出发,经过西方的陶冶,再回到中国,“内外两面,都和世界的时代思潮合流,而又并未梏亡中国的民族性”〔11〕。

这是一条思想路线,涉及中国美术如何走向现代的问题。此既不同于康有为回到唐宋寻找正宗的写实之路,也不同于陈独秀直接引入西方的写实主义,而是以“折返”的方式贯通中西。从而便可理解,鲁迅为什么在新木刻的缘起上,以出版那《艺苑朝华》五本集刊为先的真正意图。

图1 鲁迅编《凯绥·珂勒惠支版画选集》封面 1936年版

如果看看鲁迅对外国现代版画的喜爱与收藏,再看看鲁迅对中国“古刻”的爱好与收藏,便可明白鲁迅对现代中国美术发展的期待。鲁迅收藏外国版画,尤其是欧洲现代版画主要在居住上海的最后十年,即1927年至1936年,有三百多位版画家的两千多幅作品,涉及德国、英国、法国、美国、苏联、日本等16个国家。这些收藏,既是他自己对版画的爱好,同时也希望对木刻青年能提供一些借鉴,不然他何以自费出版那些外国版画集?五本《艺苑朝花》,有四本是在1929年1月至4月间出版,其密度之高,非常之所见。另又编有专辑《凯绥·珂勒惠支版画选集》(图1)、《苏联版画集》等,集中体现他的关注度。后来,鲁迅索性提出“拿来主义”,文章刊于1934年6月7日《中华日报》副刊“动向”。因其引入是为了国人可取之拿来,为其所用,故曰之“引玉”。五四以来,西学如潮水,“可怜外国事物,一到中国,便如落在黑色染缸里似的,无不失了颜色。美术也是其一:学了体格还未匀称的裸体画,便画猥亵画;学了明暗还未分明的静物画,只能画招牌。皮毛改新,心思依旧”〔12〕。而那些“上海之美术研究者”的作品,在鲁迅看来,“不是剥制的鹿,便是畸形的美人,的确不甚高明”〔13〕。从广州移居上海,鲁迅预想的就是做些翻译。尽管有人讽刺他为“硬译”,他也要“拿来”。因为“说要宣传主义,必须豫(预)先懂得这主义”〔14〕,“拿来”是以我为主体的主动行为——“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”〔15〕鲁迅去拿的是人家的木刻,而且还是我们曾经送出去的木刻,经过人家的一番改造,称为一个新的品类,被我们再拿过来。至于我们何时送怎样的木刻出去,鲁迅并未详加考证;人家如何改造,鲁迅也未加考证,他只留意两个概念:复制与创作。过去送出去的木刻,其功能是“复制”,如刻板印刷,批量生产;现在引进来的木刻,其特点是“创作”,直接刻印,有独到的创意。回到鲁迅对中国古代版画的收藏上,比如北京时期的鲁迅,为什么对汉画像石的拓片如此感兴趣?那是版画吗?我们如何定义版画?那些凿刻在石头上图像,被拓印之后,是否具有独立的美感?鲁迅后来又对画笺发生兴趣,与郑振铎一起编辑了《北平笺谱》(1934年2月出版),并合作重印了胡正言的《十竹斋笺谱》(1935年4月出版第一册)。他在意的是那些花草题材或水墨写意的笔法,还是水印技术本身的美感?无论何者,都存有雅俗问题,可直接引发人们对传统文化的思考。

如果将鲁迅的这些兴趣点联系起来,再来讨论鲁迅这条“折返”的路线,是否能发现“介绍”和“引入”这些关键词的意义指向呢?每一次文化革命,都面临着文化重建,而对于主体,文化的选择是第一位的。

二

“分化”意味着什么?西湖一八艺社的分化,是当时社员中左倾思想与右倾思想对立,无法调和而造成的,直接反映了大革命失败之后中国知识界的思想状态。

所谓“左倾”,即在思想上亲近普罗大众,在艺术上表现被剥削被压迫的底层社会,具有无产阶级的意识,是革命一派;所谓“右倾”,即保持“封建士大夫的闲情逸致”,具有小资产阶级的审美趣味,为艺术而艺术。左右之分,革命和非革命之分,是进步和退步甚至是反动之分别。这是为什么新兴木刻出现之后,被当局封杀,搞木刻的学生被开除或退学,甚至被逮捕的政治原因。那些热血青年思想激进,具有社会担当的责任意识,以及“救亡图存”的文化意识。1927年“四·一二”事变,国内政治意识形态的整体格局发生变化,左右两大阵营明显对立,社会气氛十分紧张,变革意识变得极为敏感。

国立杭州艺专的前身是1928年3月成立的国立艺术院,与蔡元培有关。在他的支持下,直接聘林风眠筹办,选址杭州西湖,并首任院长。之前因1927年在国立北平艺专举办的“艺术大会”,因其左翼色彩引起观念纷争,林风眠被迫辞去校长一职,由蔡元培相邀,南下至大学院的艺术教育委员会任主任。可他又担心被“南方”误解,故发表《致全国艺术界书》,重申他对“艺术运动”的主张。林风眠承认艺术是一种工具,如同宗教是安慰人类情感的工具一样,艺术可以取代宗教,满足人类的情感需求,而一切社会问题都可以归结为情感问题。他说:“艺术,是人生一切苦难的调剂者”“艺术,是人间和平的给予者”,艺术教育的任务就是培养人的审美力,并提出要坚持“真正艺术作品的创作”。〔16〕1929年1月12日,在林风眠等的支持下,在学生中成立了西湖一八艺社。“西湖”似乎隐含着林风眠的艺术理想,而分化后的一八艺社直接“去西湖化”,显然,这是一种态度和方向的转变,也是一种艺术主张。

发起成立西湖一八艺社的学生有五人:徐正义、陈耀唐(铁耕)、何浩、沈寿澄、陈卓坤(陈广),其中陈卓坤、陈耀唐及于海分离出来另组一八艺社,后加入一八艺社的有胡以撰(胡一川)、李可染、季春丹(力扬)、夏朋(姚馥)、汪占辉(汪占非)、王肇民、沈福文、杨澹生(杨堤)、卢鸿基、黄瀛等人。此前,上海的左翼美术运动也已展开。1930年2月“左联”成立,许幸之等人组织了时代美术社,并发表《告全国青年美术家的宣言》,其曰:“我们的美术运动,绝不是美术上的流派的斗争,而是对压迫阶级的一种阶级意识的反攻,所以我们的艺术,更不得不是阶级斗争的一种武器了。”〔17〕此时,关于阶级的认知与阶级斗争的思想观念开始在学生中传播,反映现实生活的普罗美术引起了他们的关注。这促成了西湖一八艺社的分裂。

分化独立后,一八艺社与左翼美术运动有了直接关联,与中国左翼美术家联盟(简称“美联”)等进步组织也有了联系,但是否可以说“‘一八艺社’是‘美联’公开活动的美术团体”呢?此说法见于江丰的回忆文章。中国左翼美术家联盟成立于1930年7月,时间上晚于一八艺社。〔18〕显然,江丰所说的一八艺社,指的是1931年春陈耀唐、陈卓坤、于海、顾洪干等人被杭州艺专勒令退学到上海后,与江丰等人一起另行成立的组织,江丰称之为“上海一八艺社研究所”。而杭州艺专的学生组织一八艺社依然存在,依然活跃。有关上海的一八艺社,还有几种称呼,如“一八艺社研究所”“一八艺社上海分社”等,在当时尚未见统一的说法,既没有公开发表宣言,也没发现以其名义组织的公开活动。这两个组织不可混同,不然,在另一个事件上会认识不清。即1931年6月11日在上海举办的“一八艺社习作展览会”,主办者是杭州艺专的一八艺社,还是上海的一八艺社,抑或两者合办?在江丰的回忆录中,谈到了这一事件,但含糊其辞,只是说:“鲁迅先生为沪杭两地‘一八艺社’在上海举办的展览会,写了一篇内容深刻的檄文——《一八艺社习作展览会小引》。”〔19〕胡一川则说:“1931年夏,杭州一八艺社派胡一川和许士镛把一八艺社的作品携带到上海,通过鲁迅先生的关系经内山完造介绍在上海虹口每日新闻社楼上开‘一八艺社习作展览会’。我的印象是上海一八艺社没有参加这次展出。为了扩大宣传,杭州一八艺社曾出了一本《习作展览会画集》……画集的小引可能是由季春丹、汪占非或上海一八艺社的同志请鲁迅先生写的。”〔20〕事情的缘由很清楚。这一事件主体是杭州一八艺社,可能委托了上海一八艺社的人与鲁迅先生联系。

这两地的一八艺社关系到底如何?在胡一川的回忆文章中提及,1930年夏,他和刘梦莹、姚馥、刘毅亚等到上海,在左联主办的暑期文艺补习班旁听,同时作为“杭州一八艺社代表,和其他在上海的一八艺社社员一起参加美联的成立会的,地点也就在文艺补习班的二楼”。〔21〕补习班结束,胡一川他们又回到杭州。杭州艺专一八艺社的活动相对独立,“1930年冬天在杭州国立艺专成立了共产主义青年团。社员中,唯一的党员是刘梦莹,她是学雕塑的。‘一八艺社’在美联和青年团的直接领导下前后发展了一批社员”“1930年是刘梦莹、胡以撰、姚馥、黄瀛等在起领导作用;每次开会都是黄瀛当主席”〔22〕。1932年初夏,杭州艺专一八艺社最后一次展览会“五人画展”在学校举行,参展者为王肇民、杨澹生、沈福文、汪占辉等;1932年9月,一八艺社被学校解散,沈福文、汪占辉、王肇民、杨澹生、姚馥、胡一川等人被学校开除。其中,多人转学去北京,胡一川去了上海,参与“美联”的活动。严格地说,杭州一八艺社只是学生社团,与“左联”“美联”有联系但不存在着组织关系,其本身也不是单纯的木刻组织。而从杭州一八艺社衍生出的上海一八艺社,则可以说是“美联”的外围组织,以木刻创作为主,可作为公开组织活动的信息据现有资料来看并不完整。

有关上海一八艺社研究所的活动,可关注江丰提供的另一条信息,即1932年4月由田汉组织开会,讨论恢复左翼美联活动,涉及一八艺社(指上海的一八艺社)的重建问题。之后,成立春地美术研究所,在《文艺新闻》上发表成立宣言。江丰说,这是以其为名义恢复了的一八艺社。1932年,江丰以春地画会(即春地美术研究所)名义到杭州“征集一八艺社的木刻作品一二十幅,参加春地画会在上海八仙桥青年会举办的展览会”〔23〕。是年6月,“春地画展”如期举办,鲁迅曾前往观看,并购买木刻十余幅。是年7月,春地画会被破坏,于海、艾青、江丰等人被捕。显然,春地画会是“美联”领导下公开活动的团体。

三

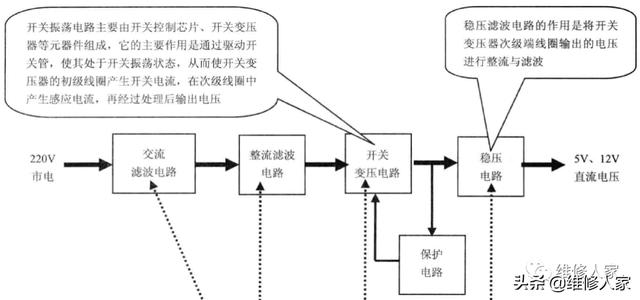

“新兴”意味着什么?鲁迅《一八艺社习作展览会小引》一文中言道:“现在新的,年青的,没有名的作家的作品站在这里了,以清醒的意识和坚强的努力,在榛莽中露出了日见生长的健壮的新芽。”〔24〕这“新芽”并不一定指展览中仅有的那几件木刻(如胡以撰的《饥民》《流离》和汪占非的《五死者》)〔25〕,但木刻作品一定触动了他,因为其表现底层的劳苦人民,而《五死者》(图2)即左联的五烈士。木刻青年以刀代笔,宣传革命,唤醒大众,可艺术的表现力不足,需要扶持和培育,于是,就有了木刻讲习会,其学员是鲁迅交待冯雪峰通知左翼“美联”而召集,主要来自上海一八艺社研究所,尤其是被国立杭州艺专开除的那些学生。这一消息,并没有通知到杭州的一八艺社。

图2 汪占非 五死者 木刻 1931

当木刻青年表现出极大的批判精神和革命热情时,鲁迅却注意给他们讲解木刻的基本知识,引导他们借鉴国外优秀的版画作品。鲁迅担心青年作者“以为凡革命艺术,都应该大刀阔斧,乱砍乱劈,凶眼睛,大拳头,不然,即是贵族”。〔26〕他认为这些错误的想法对新兴木刻运动的发展不利。鲁迅并不提倡那些仗着“天才”一挥而就的作品。在不少场合,特别是与木刻青年的通信中,鲁迅总在提醒他们,国外有些现代作品,如麦绥莱勒的连环木刻《一个人的受难》(图3),只可看不可学。看和学,是两个标准,比如“良友公司所出木刻四种,作者的手腕,是很好的,但我以为学之恐有害,因其作刀法简略,而黑白分明,非基础极好者,不能到此境界,偶一不慎,即流于粗陋也。唯作为参考,则当然无所不可,而开手之际,似以取法于工细平稳者为佳耳”〔27〕。话语间,流露出鲁迅对于现代艺术的担忧,因为革命激进的思想境域中,年青人易于被西方现代艺术的表现性所迷惑,使之基础不稳。毕竟这些木刻青年在艺术上刚刚起步,而美术的革命性与现代意识并不等同于西方现代主义艺术,其创作立场、批判对象与表达方式都不一样,不能落入孤芳自赏的境地。因其为大众的艺术,为人生的艺术,必须让大众亲近,使之生发共鸣,让他们看得明白;因为是战斗的武器,是针对敌人的匕首和投枪,必须是利器,才能发挥最大的效力。总而言之,革命美术就是无产阶级的艺术,是现实主义的艺术。虽“当革命之时,版画之用最广”,“顷刻能办”,〔28〕重要的还要让大众接受并喜爱。

图3 麦绥莱勒 一个人的受难 连环木刻 1916

办讲习会就是普及,普及的目的是推广,推广的结果就是让新兴力量获得广泛的社会基础。这是一条发动群众的技术路线,后来在上海出现的几个木刻社团,如MK木刻研究会(1931年9月)、现代木刻研究会(1931年9月)、春地画会(1932年5月)等,其发起者多是木刻讲习会的成员,从而印证了鲁迅的预想。尤其是MK木刻研究会,成员较多,活动时间也长,主要成员为上海美专的学生,如王绍络、钟步清、邓启凡、张望、周金海等,每半年在校内举办习作展览,至1934年5月22日周金海、陈葆真等人被捕,研究会方解散。1934年,鲁迅为《木刻纪程》写“小引”,特别提到在上海“最初的木刻讲习会”之后,“又由是蔓衍而有木铃社,曾印《木铃木刻集》两本。又有野穗社,曾印《木刻画》一辑。有无名木刻社,曾印《木刻集》”〔29〕。木铃社是杭州国立艺专的一八艺社解散之后,1933年2月由学生再行组织的社团,主要成员为郝力春(力群)、刘萍若(曹白)、叶乃芬、许天开等。他们虽没有参加鲁迅组织的木刻讲习会,但敬仰鲁迅,热心木刻,思想激进,有批判精神,其中,曹白与鲁迅的交往较多。半年内木铃社举办了两次展览,手拓出版《木铃木展》,铅印出版《木铃木刻集》。至1933年10月,力群、曹白、叶洛被捕,社团活动终止。无名木刻社的发起者是刘岘与黄新波,成员不多,当时都是上海美专的学生,1933年入学,后与鲁迅交往较为密切,基础虽然薄弱,可创作热情很高。此外,比较活跃的还有南方的广州市立美专现代创作版画研究会,北方的北平木刻研究会、平津木刻研究会,尤其后者,首次发起组织了“全国木刻联合展览会”。这些社团的组织者及青年木刻家,有的就是杭州国立艺专一八艺社被开除的成员,他们都直接或间接地与鲁迅有联系。

约三年的时间,木刻运动在全国范围内展开了。或者说,这就是木刻运动的“新兴”。

结语

介绍、分化、新兴,不只是历史发展的三个阶段,也意涵了三种意义指向,同时也说明新兴木刻〔30〕运动发生与发展的三大理路,即借鉴外国美术,注意新兴木刻的历史缘由;突出革命意识,强调新兴木刻的斗争精神;培养创作队伍,提高新兴木刻的艺术水平。从引入介绍外国美术开始,最后落到主体的创作实践,这三种相互连带的关系,一以贯通的历史叙事,将新兴木刻发端的时间点最后落在1931年8月,而且,始终与鲁迅密切相关。

1929年至1931年,或者说,1927年至1931年,中国革命史上发生了许多事情,武装起义不断,发展革命根据地,实行工农武装割据;中国文艺史上发生了许多事情,思想活跃,观点对立,论争不断——既有上海的现代评论派和新月派的自由主义的争论,又有创造社、太阳社对五四新文化的批判,接着是革命文学与文艺大众化的讨论。翻阅历史的文献,可以看到鲁迅在这场论争中,一要对付来自正面的攻击,批判自由主义的观点;二要对付来自背后的攻击,反驳左翼文化阵营中的不同观点,乃至于人身攻击。但鲁迅绝不是非左非右的折中主义者,在中国文化的现代建设问题上,他是一位坚定的现实主义者,即从中国现实出发,寻找现代变革的秘方良药。

现实主义的思想基础是民本主义(或曰民生主义)。蔡元培也是基于这一思想,提出“以美育代宗教”,进行中国社会的文化改造。鲁迅在日本弃医从文,目的也在于对国民的“精神救治”。在文学和艺术上,他强调“直面人生”,看重题材与主题的作用,关注主体道义的实现问题。在五四新文化运动中,他的启蒙之说,比胡适等人更为贴近中国的现实。比如提倡白话文,他直接针对中国社会的现实,写了第一篇白话文小说《狂人日记》。继之鲁迅提倡新木刻,同样针对中国社会的现实,同样具有强烈的政治批判色彩,以革命者的姿态介入新艺术运动。鲁迅写白话文小说,与提倡新木刻一样,都有一个前提,即为什么人的问题。白话文小说是给普通大众看的,新木刻也是给普通大众看的,应该明白易懂,贴近他们的生活。他所提倡的现实主义,不同于徐悲鸿的写实主义。他最欣赏的画家是陶元庆及司徒乔,最热情扶持的是新兴木刻运动,最热衷介绍的是凯绥·柯勒惠支及苏联革命美术,喜欢收集汉画像石(砖)的拓片及民间版画。如果将这几点联系起来,我们就可得知鲁迅对美术创作的基本态度和他的“现实”观。他说“因为真实,所以也有力”〔31〕,这“真实有力”绝不是表面上的“写实”,他要求艺术家能透过现象的表层,以自己的思想与激情、观察力与表现力,深刻地揭示对象的内在本质。鲁迅曾引日本现代画家蕗谷虹儿(1898—1979)的话说,“单是‘如生’之类的现实的姿态,是不够的”〔32〕,鲁迅欣赏他能以“解剖刀一般”的锐利锋芒为力量,其思想深邃,又如清水之澄明。他提出要改变当时中国美术的现状,首先要介绍国外有独创性的个体表现方式、有深刻社会意义的美术作品,与传统的陈陈相因的旧观念决裂,面向现实,唤醒大众,扶持新兴的力量。这是鲁迅的现实主义路线,不仅具有方法论上的意义,在推动现代艺术观念的变革及中国思想史上同样具有意义。

20世纪30年代,西方艺术的现代主义思潮流入中国,同时,普罗美术也是从西方传入,异军突出,带有强烈的政治批判色彩。鲁迅选择了后者,但没有停留在口号上,而是从木刻入手,以为这是大众的艺术,具有现代开创性意义的艺术。他具体而切实地推动新木刻运动,从零开始,至于未来如何?鲁迅不做预见。木刻最后的目的与价值是什么?鲁迅说,这问题不能答复,因为这与追问人的最后目的与价值一样。也许永久,也许灭亡,“但我们不能因为‘也许灭亡’就不做,正如我们知道人的本身一定要死,却还要吃饭也”〔33〕人生的意义在于不断“做”的过程;新木刻从一开始,其意义也就在于开启,不断地开启新的“做”的过程,“从旧垒中出来”“喊出一种新声”〔34〕,以此充实艺术的世界。

注释:

〔1〕李桦、黄新波、刘建庵、廖冰兄、温涛《十年来中国木刻运动的总检讨》,原刊1940年11月1日《木艺》第1期,转引自齐凤阁主编《20世纪中国版画文献》,人民美术出版社2002年版,第26页。《艺苑朝花》共出五辑。第一期第一辑为《近代木刻选集1》,1929年1月版;第二辑为《蕗谷虹儿画选》,1929年1月版;第三辑为《近代木刻选集2》,1929年2月版;第四辑为《比亚兹莱画选》,1929年4月版;第五辑为《新俄画选》,1930年5月版。各辑均有鲁迅写的“小引”,分别介绍其选编的外国现代版画艺术特色。均署朝花社选印,前4辑由上海合记教育用品社发行,最后一辑由光华书局发行。

〔2〕鲁迅《〈木刻纪程〉小引》,《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社2005年版,第49页。

〔3〕李允经《中国现代版画史》,山西人民出版社1996年版,第9页。

〔4〕参加木刻讲习会的学员:上海一八艺社研究所的陈广(陈卓坤)、陈铁耕(陈耀唐)、江丰(周熙)、黄山定(黄聊化)、李岫石、顾洪干;白鹅画会的胡仲民、倪焕之、郑川谷;上海美专的钟步清、邓启凡;新华艺专的苗勃然、乐以钧。见李允经《木刻讲习会学员十三人生平考略》,载《鲁迅研究动态》1985年第4期。

〔5〕江丰《回忆鲁迅与一八艺社》,《美术》1979年第1期。

〔6〕卢鸿基《一八艺社始末》,《美术》杂志2011年第9期。展览编印《一八艺社习作观摩会特辑》,内有鲁迅的一篇“小引”。鲁迅到现场观看,左联机关报《文艺新闻》对展览详加报道。该刊第14期(1931年6月15日)记“该社此次出品,共计有一百八十余点,内分油画、木刻、雕塑、图案数种,尤以木刻为中国各艺术团体所未见者。”

〔7〕《一八艺社展览会自序》,吴步乃、王观泉编《一八艺社纪念集》,人民美术出版社1981年版,第41页。

〔8〕李允经《中国现代版画史1930-2000》,湖南美术出版社2018年版。

〔9〕鲁迅《〈近代木刻选集〉(1)小引》,《鲁迅全集》第7卷,第335—337页。

〔10〕鲁迅《〈木刻纪程〉小引》,《鲁迅全集》第6卷,第50页。

〔11〕鲁迅《当陶元庆君的绘画展览时》(1927年12月13日),《鲁迅全集》第3卷,第574页。

〔12〕鲁迅《随感录四十三》,《鲁迅全集》第1卷,第346页。

〔13〕鲁迅《随感录五十三》,《鲁迅全集》第1卷,第357页。

〔14〕鲁迅《论文集〈二十年间〉第三版序》译者附记,《鲁迅全集》第10卷,第347页。

〔15〕鲁迅《拿来主义》,《鲁迅全集》第6卷,第40页。

〔16〕林风眠《致全国艺术界书》,《林风眠全集》第4卷,中国青年出版社2014年版,第18—29页。

〔17〕时代美术社《告全国青年美术家的宣言》,《拓荒者》第1卷第3期,1930年3月。又见《萌芽月刊》第1卷第4期,1930年4月。参见李桦、李树声、马克编《中国新兴版画运动五十年》,辽宁美术出版社1982年版,第130—134页。

〔18〕中国左翼美术家联盟于1930年7月在上海成立,受中国左翼文化界总同盟领导,夏衍代表中共中央宣传部文化委员会参加成立大会,会议代表有许幸之、于海、胡以撰(一川)、周熙(江丰)、姚馥(夏朋)、沈叶沉(西苓)、刘露、张谔等。会议选出主席许幸之,副主席沈叶沉,于海为秘书,执行委员9人,总部设在中华艺术大学绘画科。黄可《左翼美术家联盟简介》,《美术》1980年第4期。

〔19〕江丰《鲁迅先生与一八艺社》,《美术》1979年第1期。

〔20〕胡一川《回忆鲁迅与一八艺社》,《一八艺社纪念集》,第24页。

〔21〕同上书,第21—23页。

〔22〕卢鸿基《一八艺社始末》,《美术》2011年第9期。

〔23〕胡一川《回忆鲁迅与一八艺社》,《一八艺社纪念集》,第25页。

〔24〕鲁迅《一八艺社习作展览会小引》,《鲁迅全集》第4卷,第316页。

〔25〕关于“一八艺社习作展览会”展出木刻作品的件数,说法不一。(1)三件说。李允经《中国现代版画史》:“在这次展览会上,首次出现木刻作品,它们是胡一川的《饥民》《流离》和汪占辉的《纪念五死者》”(1996年版第15页)。胡一川《回忆鲁迅与一八艺社》:“选入三幅木刻作品(汪占非的《五死者》,胡以撰的《饥民》和《流离》)。”(《一八艺社纪念集》第24页)。(2)四件说。于海在1931年6月22日的《文艺新闻》第15期提到这一展览时,说“胡以撰君的几幅木刻如《饥民》《囚》《流离》等”。(《一八艺社迎送致词 怎样去看世界?怎样去表现世界》(一),吴步乃、王观泉编《一八艺社纪念集》,人民美术出版社1981年版,第81页)。又,卢鸿基《一八艺社始末》,提到此次展览木刻作品有胡以撰(胡一川)的《饥民》《囚》《流离》,以及汪占辉(汪占非)的《五死者》(《美术》2011年第9期)。(3)数件说。胡一川家属提供的《胡一川艺术活动年表》:“一八艺社习作展览在上海展出。《饥民》《流离》等五幅木刻作品参展。”陈广《鲁迅与一八艺社习作展览会》:“记得还有一张木刻《拿捕》”。(《一八艺社纪念集》第39页)另,乔丽华《“美联”与左翼美术运动》记录了首次展出的几幅创作木刻:胡以撰(胡一川)的《饥民》《流离》《征轮》《囚》及汪占辉(汪占非)的《纪念五死者》(上海人民出版社,2016年版,第54页)。

〔26〕鲁迅《1934年6月2日致西谛(郑振铎)》,《鲁迅全集》第13卷,第133页。

〔27〕鲁迅《1934年4月5日致小青(张慧)》,《鲁迅全集》第13卷,第62—63页。

〔28〕鲁迅《〈新俄画选〉小引》,《鲁迅全集》第7卷,第363页。

〔29〕鲁迅《〈木刻纪程〉小引》,《鲁迅全集》第6卷,第49页。

〔30〕“新兴木刻”初见鲁迅《〈全国木刻联合展览会专辑〉序》(1935年6月4日),原载《且介亭杂文二集》。《鲁迅全集》第6卷,第350页。

〔31〕鲁迅《漫谈“漫画”》,《鲁迅全集》第6卷,第 242页。

〔32〕鲁迅《〈蕗谷虹儿画选〉小引》(1929年1月),《鲁迅全集》第7卷,第342—343页。

〔33〕鲁迅《1935年6月29日致唐英伟》,《鲁迅全集》第13卷,第494页。

〔34〕鲁迅《写在〈坟〉后面》,《鲁迅全集》第1卷,第302页。

谢依阳 广州美术学院副教授、中国艺术研究院美术学博士

(本文原载《美术观察》2022年第2期)

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com