楢山节考真实事件(从楢山节考到生死场)

电影《楢山节考》,改编自日本作家深泽七郎的短篇小说《楢山小调考》,“楢山”即长满楢树的山;而“小调考”则是小说中一类贯穿始终的民间小调,故以此托名。

1958年,导演木下惠介曾将这个故事搬上大荧幕,拍摄手法充斥着舞台戏剧感,高度忠于原著。

而我们这次要讲述的则是1983年由日本导演今村昌平所执导的《楢山节考》。

恰巧在看完《楢山节考》的当天,我读完了《生死场》。

诧异中,我发现二者虽既不属于同一类型的艺术作品,所呈现的内容也存在较大的时空差异,但二者所要表达的主旨却有许多不谋合而之处,实在耐人寻味。

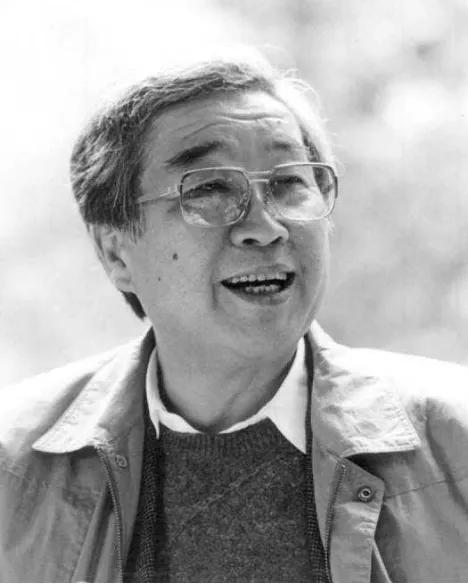

今村昌平(1926-2006)

《楢山节考》的故事发生于日本幕府时代,这个小山村位于日本本州岛的中心地带,无边际的楢树切断了这里与外界的联系。楢山,便是“封闭”的代名词。

约有十余户人家在此聚居。

中心人物是“树墩”家族的成员:

阿玲婆 将近70岁,家中主人。

辰平 45岁(阿玲婆长子),为人忠厚勤奋,素有嘉名。

利助 35岁(阿玲婆次子),自带体臭,遭人唾弃。

与农耕社会中的刻板印象不同,这里父系权利旁落,一家中占据统治地位的从来都是年长的女性。

这里的社会生态是静止着的,像千百年来流淌着的水一般,温婉,而又恬静。

而《生死场》中的生态是被冲破了的:原本安然自得的农耕社会被闯入的侵略者撕裂了。

生态不同,内容的实质却也相近。

01

“ 牢 不 可 破 ”

《楢山节考》中的村子里向来有一个传统,即年满七十岁的老人要被当成贡品,祭奠山神。

名为进贡,实质上就是为了节省口粮,被遗弃掉罢了。

在农耕社会中,底层人民经常过着食不果腹的日子,更不必说是在这样一个贫瘠的山村。

这是《楢山节考》中牢不可破的传统,也是故事的核心要素所在。

“传统”这个要素对应着《生死场》中的“五月节”。

二者同为各自生态中的传统,地位同样不可动摇。即使是在不堪忍受的日子里,即使王婆服毒、小金枝惨死,“五月节”的人们仍感到慰藉,这是属于他们的传统,构成了他们的生命。

“二里半跛着脚。过节,带给他的感觉非常愉快。他在白菜地看见白菜被虫子吃倒几棵。若在平日他会用短句咒骂虫子,或是生气把白菜用脚踢着。但是现在过节了,他一切愉快着,她觉得自己是应该愉快。走在地边他看一看柿子还没红,他想找几个青柿子给孩子吃吧!过节了!”

——第七章《罪恶的五月节》

或许就是这种历来依旧的传统,成为了《楢山节考》和《生死场》中底层人民不幸时的慰藉与寄托,也构成了其独特的文化生态。

02

食 色 ,性 也

精神满足向来是人们的共同追求。

然而生产力极端低下的情况下,人们的物质需求尚无法充实,又谈何精神层面?

但唯有性,只有性,这种刻在人类基因中的印记,亘古以来便伴随着人类一路走来。

繁衍之外,性也是满足精神需求的活动。

囿于传统思想因素,中国艺术作品中很少有将性过分展露的作品。《生死场》则不同。

虽寥寥数百字,然其要表达的内容却能得以完整呈现:

“五分钟过后,姑娘仍和小鸡一般,被野兽压在那里。男人着了疯了!他的大手敌意一般地捉紧另一块肉体,想要吞食那块肉体,想要破坏那块热的肉。尽量的充涨了血管,仿佛他是在一条白的死尸上面跳动,女人赤白的圆形的腿子,不能盘住他。于是一切声响从两个贪婪的怪物身上创作出来。”

——第二章《菜圃》

这段对性的书面描写颇为精彩,而在《楢山节考》的镜头描写也毫不逊色。

当辰平的儿子袈裟吉与心仪的姑娘阿松在林间互斥冲动后,袈裟吉便急不可耐地扑倒了阿松。

导演用动物交配的平行蒙太奇凸显人类的“兽性”:骄傲着的人类此时与他们所瞧不起的野兽也没什么区别。

我所见过的,对于性最让人唏嘘的演绎就存在于《楢山节考》中:

35岁的次子利平尚未体验过性的滋味,难耐之下竟到隔壁家,与那只白色的狗发生了性行为。

我该如何言说内心的震撼。

03

对生命的渴望与漠视

底层人民无论如何挣扎,都脱不开“活着”这个目的。

《楢山节考》中,村民们的和睦表象,实质上只是没有受到侵害自己利益的威胁而暂时的共处罢了。当切身利益受损之时,他们便露出凶狠的獠牙。

当阿松一家偷窃村中土豆败露之后,村民们便开始商议密谋着如何除掉这一家人,丝毫不会顾及什么虚妄的情分。

阿玲婆,这个一向和善仁智的老妇人,也出于维护本家利益,将阿松推向死亡的深渊,即使阿松怀有自家血统的身孕。

此时此刻,人的兽性毕露无遗。

《生死场》中,当金枝抱着尚不足满月的孩子哭闹时,身为父亲的成业竟将自己的女儿摔死。这是何等的悲惨!

“‘哭吧!败家鬼,我卖掉你去还债!‘

孩子仍哭着,妈妈在厨房里,不知是扫地,还是收拾柴堆。爹爹发火了:

‘把你们都已快卖掉,要你们这些吵家鬼有什么用……’

厨房里的妈妈和火柴一般被燃着:

‘你像个什么?回来吵打,我不是你的冤家,你会卖掉,看你卖吧!’

爹爹飞着饭碗!妈妈暴跳起来。

‘我卖,我摔死她吧!……我卖什么!’

就这样小生命被截止了!”

——第七章《罪恶的五月节》

渴望自己活着与漠视他人的生命,这并不相悖。

04

边缘人之哀

艺术作品中不可避免地会出现边缘人,他们更多是作为一种辅助形式存在。

《楢山节考》中的边缘人即是阿玲婆的次子利平,同他对应着的是《生死场》中的孩子“罗圈腿”。

利平相貌丑陋,自带体臭,时刻遭人唾弃。

“罗圈腿”受父辈压迫,遭同代欺凌。

他们都是“哀”的代表。

在“哀”的压迫下,叫人性如何不扭曲!叫他们如何不黑暗!

抛却那些历史上我们耳熟能详的“大人物”们,剩下的大多数底层民众,或许都是像利平、“罗圈腿”这样可有可无的“小人物”。

让人如何不哀怜。

05

后 记

与同时代的大师相比,今村昌平比黑泽明、小津安二郎“狠心”得多,在他的电影中,人更像是“直立行走的兽”,其残暴冷酷往往与兽无异。这也成为了今村昌平独树一帜的标签。

尽管《楢山节考》种种黑暗面令人发指,然不能忽视其偶然迸发的人性高光。

纵观全片,在忠诚于部落习俗与人伦孝道间挣扎的辰平与阿玲婆的母子之情令我动容,他们之间还有人类引以为荣的东西——情感:这可能就是人之所以还能被称作高等动物的原因。

《生死场》亦是如此。

在后半篇中,曾经犯过许多混事的老赵三、李青山等人也开始组织村民进行抗日活动。

就连顽固不化的二里半,最后也放弃了自己心爱的山羊,走上重生之路。

这些都是黑暗中的曙光,世界因这些光亮而显得尚有一线生机。

说点题外话:胡风先生曾为《生死场》做过一篇小序,后来成了这本书的“后记”部分。其实我认为,胡风先生为《生死场》所做的后记(起初为序)带有时代语境与目的是不可避免的:在胡风看来,萧红在《生死场》中所着重的乃是底层农民的觉醒,这正与当时盛行的“抗日”风气相契合。我更倾向于这样一种观点:上述重重并非“不谋而合”,而是“有意为之”。或许萧红写作之处并未想到要将笔下的作品上升到家国的高度,或者这并非她要凸显的要素。这也就解释了为什么《生死场》前十章与后七章观感截然不同。从我自己的直观感受出发,《生死场》与另一部现实主义巨著《活着》有些类似,给我的观感有些许重合,但二者的时代语境、描写对象等要素又是迥乎不同的。总而言之,“底层人民的苦难,从而映射时代”——我更愿意从这部现实主义作品中接受这样的内容。

其实“人既不伟大,也不渺小,他们只是活着”。在生存与欲望面前,没有所谓“人的尊严”的位置。

现如今早已不是茹毛饮血的时代,自诩文明昌明的现代人,《楢山节考》与《生死场》中的悲剧,不应被允许再重演。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com