谭富英是谁徒弟(难忘恩师谭富英)

□ 施雪怀 口述

曹 琪 王智琦 整理

谭富英(左)给施雪怀说戏

袁世海建议我去学谭派

1950年我11岁那年的夏天,一个很偶然的机会,我看到中央直属文化部戏剧改进局的戏曲实验学校在衡山路10号(原美童公学)校园里招生。凭着“初生牛犊不怕虎”的那股愣头劲,小学刚毕业的我也报名参加了考试,并在考场上演唱了一曲《咱们工人有力量》。年少懵懂的我,当时并不清楚“京剧究竟是什么戏”,更不会唱。考场有位老师临时教了我一句“一马离了西凉界”,我便扯开嗓子跟着唱。没想到,被当时的主考官周信芳先生一眼相中,顺利考取。事后才知道,就是因为那句高腔,考官们觉得我的声音条件相当不错,是块唱京剧的料子。

小小年纪就要离家去北京读书学艺,尽管喜欢京剧的父亲很支持我,但母亲十分不舍,不过她还是和父亲一起帮我整理行李,尽心为我做好临行前的一切准备。

戏曲实验学校在那一届共招收了9名上海学生,都是半大不小的孩子,其中17岁的钱浩亮年龄最大,个子也高,我们都叫他“钱大个儿”。当时北京的生活条件相当艰苦,30多个学生挤在一间30多平方米的房间里,睡的是上下铺,床铺间的通道很窄,需要侧着身子才能通过。每天喝的是高粱米粥,就着咸菜疙瘩,若有干馒头,那真是太高兴了。我们都是十几岁的年纪,正在长身体,总感觉吃不饱。为此,田汉先生向文化部反映,又给我们争取到每天两个鸡蛋,以补充营养。北京的秋冬季风沙大,房间里没有暖气,我记得田汉夫人安娥常常会在晚上来宿舍看望我们,给我们盖被子,提醒我们注意保暖。那时,每天5:30起床,6点到8:30练功,9点到11点半上文化课,下午l点后则是把子课和短剧课(文戏),晚饭后自习至9点熄灯睡觉。我们这批学生幸运地得到雷喜福、贯大元、安舒元、关盛明、常少亭、李甫寿、宋继亭、刘仲秋、茹富兰、傅德威等名师的面授,在学校一学就是八年。

1958年,我和杨秋玲、钱浩亮、刘长瑜等同学一起顺利毕业,分配到以京剧大师梅兰芳为院长的中国京剧院工作。一次我在排戏念白时,京剧艺术家袁世海在一旁认真地听了会儿后,慢悠悠地说:“雪怀,你的声音和谭富英先生很像,学谭派啊!”于是我在一次去谭家拜访时,向谭先生提出了学习谭派的想法。令我喜出望外的是,谭先生当即点头同意了。

其实早在1951年4月我刚到北京不久,在前门外鲜鱼口内大众剧场,就曾经一睹过谭先生的风采。那天晚上演出的剧目是《龙凤呈祥》,梅兰芳饰演孙尚香,谭富英饰演刘备,贯大元饰演乔玄。当晚谭先生在台上的身段、唱功让我印象极为深刻。可惜的是,在戏校读书时,谭先生因为还管理着一个剧团,抽不出时间来给我们上课。没想到毕业后,多年愿望终于成真,我实在是太高兴了。

谭先生动用录音机给我录音

当然,要正式成为谭先生的学生可并不容易,必须经过一段时间的考验。

谭家在宣武区(今西城区)大外廊营北口内路西1号的“英秀堂”,只要谭先生在北京,我每周总会去谭家一两次。谭先生平时除了演出,还要管理剧团,非常忙碌。我到谭家一般是晚上9点半之后,因为这个时候客人大都走完了,谭先生能空下来教我。谭家的家规极其严格,进门叫了“老师”后,不能马上就一屁股坐下,而是要站着听谭先生说会儿戏,然后再在他的示意下坐下。有时候,谭先生的儿子谭元寿外面演出回来,看见谭先生正和我说戏,也总是先给老爷子鞠躬,便站在边上静静地看着,偶尔会帮着指点一下我,再回自己的房间。

谭先生有个特点,平时寡言少语,只要一开口就全绕着戏来说,从不多说其他事情。谭先生擅长张口音,像《洪洋洞》中“真可叹孟焦将命丧番营”中的“番”字,他处理时长音润腔,抑扬顿挫,强弱分明。除了腹部、胸腔蓄气,他的五官、头部都在发力、振动,声音洪亮、浑厚、圆润、甜美,有一种摄魂镇魄的特殊美感。我出生在上海,吐字发音带有明显的南方口音,总感觉口腔打不开,谭先生不厌其烦地一遍又一遍示范,反复指导、纠正我的发音。至今我还清晰地记得,谭先生要求我:“以字带腔、以腔带情,才能字正腔圆,情绪对头,达到声情并茂,恰到好处。”我在排演《乌盆记》时,唱到“未曾开颜”几个字时,谭先生要求我唱高音时声音要像气球似地“嘭”弹起来,唱到低音时则要自然平缓地松弛下来,这样才能显得委婉迤逦,清丽多姿。

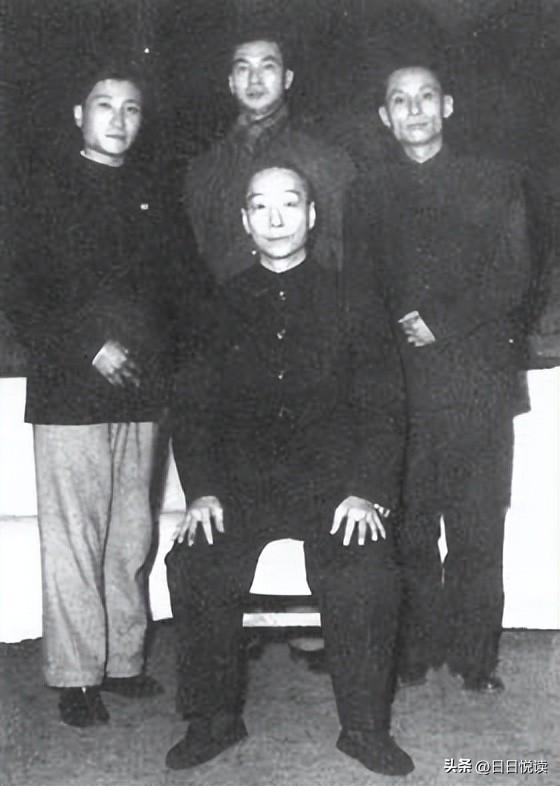

谭富英(前排坐者)与施雪怀(左一)等3名弟子合影

谭先生的琴师是为余叔岩、孟小冬操过琴的王瑞芝先生。为指导我,谭先生曾经请王瑞芝为我伴奏,甚至亲自为我操琴,要知道这在当时是无法想象的“最高级待遇”。谭先生还动用了“稀罕物”录音机,帮我录下过一段七分半钟的录音,非常珍贵。令人心痛的是,这段录音在“文革”期间被红卫兵抄走,再也没能找回来。

名师出高徒又难为名师之徒

1961年初冬,在北京护国寺人民剧场休息厅,举行了一次隆重的拜师仪式,京剧大师马连良、谭富英、张君秋、裘盛戎、赵燕侠、李多奎都在仪式上收了门徒,李少春、李和曾也应邀出席。拜师仪式由中国京剧院的主要领导主持,前来参加仪式的有田汉、老舍、时任文化部副部长的徐平羽,还有一些社会知名人士。

谭先生收了我、孙岳、蒋厚理3个学生。田汉在拜师仪式上告诫我们:“当今时代能够拜到这些名师,在以前是不可想象的事情,你们要好好珍惜。要知道‘名师出高徒,又难为名师之徒’,不要辜负‘名师’。你们既然跟着老师学,不可不用功。每天又看又听又学,熏也要把你们熏好喽!”老舍则希望我们要有“程门立雪”的精神,刻苦学习,真正把老一辈艺术家的精气神传承下去。谭先生比较寡言,不苟言笑,拜师仪式上也没有多说话,但看得出来他老人家很高兴,对带教我们3个学生也充满了期待。

那天,我们给谭先生鞠了躬,算是新式拜师,还请了大北照相馆的摄影师为我们师徒四人合影留念。这成为我人生中最珍贵的一段记忆。

每次学完戏谭先生总留我吃宵夜

谭先生在教戏之余,对我在生活上也极为关心。我一直体质较弱,胃纳不好,睡眠质量差,因此吐露的气息就弱。谭先生每次给我说完戏,总会留我吃点宵夜再走。当时少见的上海汤包、干贝炒鸡蛋配一小碗米饭,让我吃得津津有味。谭先生还时不时地让中医郑云甫为我搭脉诊断,开药方调理身体。

学完戏从谭家出来,已经是深更半夜,公交车都已经停运。我就慢慢地走回到东城北池子的集体宿舍,脑子里转的都是老师当天传授的内容,一路走一路仔细琢磨,真是满载而归。

谭先生曾带着我们几个学生去北京中山公园参加政协组织的联谊会,一同前往的还有马连良先生和他的学生。我作为谭先生的弟子上台清唱,谭先生有时自己也会唱上一段,但我们师徒却从未同台演出过。我每次上台前总会非常紧张,生怕自己在演出中出错。谭先生见了对我说:“雪怀,台下虚心学习,台上不分大小,放开了演!”我记得,有一次师哥孙岳演出《乌盆记》,谭先生在台侧指导,根据孙岳的特点,扬长避短为师哥设计了“滚背”的动作,并让师哥把要拉到高音的唱腔平缓下来,艺术效果却丝毫不减,体现出大师级人物极为深厚的艺术功力。

张盛利翘拇指:“谭大爷这两口实在是好!”

谭先生与梅兰芳的感情极为深厚,有“梅谭不分家”一说。谭先生的最后一场演出,是1962年8月纪念梅兰芳逝世一周年公演。那时他已经住院一年多,很久没有吊嗓子练身段了。主治医生黄宛教授认为,谭先生可以登台演出,但不能过于兴奋,也不能太劳累。8月份正是酷暑天,我一直陪伴在谭先生的左右,不敢有半点闪失。

公演当天的剧目是《大登殿》,由谭先生和梅葆玖、李金泉合演。下午3点我来到“英秀堂”,谭先生没怎么吃午饭,服了安眠药,但午觉还是睡得不安稳。不一会儿,王瑞芝携琴而来,师娘特地关照我:“雪怀,你师傅今天就交给你了,带点饼干在身上。”谭先生带着我和王瑞芝一起坐车去的护国寺人民剧场。到了后我们才知道,当天1400多张戏票早已售罄,等退票的观众从平安里一直排到剧场门口,队伍长达百米。

终于等到谭先生出场,他的唱词“龙凤阁里把衣换”“薛平贵也有今日天”两句中的“换”和“天”都是高腔,但他唱得清脆圆润、酣畅淋漓,高超的技艺博得了满堂掌声,风采丝毫不减当年。站在我身边的张盛利兴奋地拍着我的肩膀,翘起大拇指说:“嘿!谭大爷这两口——实在是好哇!”

《大登殿》把纪念演出推向了高潮,观众们纷纷涌向舞台前方,久久不愿意离去。回到化妆间,我帮着谭先生脱下戏服,发现以前很少出汗的先生,那天却出了薄薄的一身汗。这是谭先生拼尽全力来纪念梅兰芳大师,也是拼尽全力回馈热爱京剧的广大观众!

谭先生挑了只有一场戏的刘备

施雪怀(左二)与谭孝曾(右二)及其夫人阎桂祥(左一)、谭正岩(右一,谭孝曾之子)合影

谭先生为师做人都堪称楷模。梨园是极其重视规矩的,因此京戏也是“精戏”。谭先生与马连良、李少春、裘盛戎、袁世海、叶盛兰等名家合作演出时,从不计较名利,甘愿担当配角、做绿叶,在前面演垫戏。1959年国庆十周年,根据《群英会》新编的大戏《赤壁之战》中,谭先生可以演诸葛亮,也可以演鲁肃,但他却挑了“龙虎风云”只有一场戏的刘备来演,上场前后不过20分钟。所以大家都愿意与谭先生合作,从心底里叹服谭先生的戏德人品。

1953年,谭先生的父亲谭小培因病去世。谭先生得知噩耗时,

施雪怀身穿戏服

正在天津集结准备赴朝鲜慰问演出。他赶回北京处理完丧事后,把丧父之痛深埋心底,仍旧随团奔赴朝鲜,演出效果丝毫没有受影响。1959年谭先生就加入了中国共产党。

谭先生临终时仍念叨着去上海

谭先生对上海怀有很深的感情。1923年4月,18岁“刚出科”的他就应亦舞台之聘到上海演出,获得很好的反响,在上海滩一举成名。1933年,他在上海天蟾舞台与雪艳琴合作演出并合拍电影《四郎探母》。这是我国第一部有完整情节的京剧电影艺术片,1935年公开放映时引起极大的轰动。上世纪50年代初,谭先生到上海演出《将相和》,他出演蔺相如,裘盛戎出演廉颇。陈毅市长看过戏后大加赞赏,因为当时上海刚解放,各路人马汇集,急需“将相和”这样的合作精神和氛围。

谭先生的孙子谭孝曾亲口告诉我,谭先生临终前躺在北京友谊医院的病房里,嘴里还一直念叨着想去上海,说“到了上海要让雪怀来接我”。而我没能在先生跟前给他送终,成为我终身的憾事。1977年,谭先生因罹患直肠癌离世,享年7l岁。

谭先生一生极其重视观众,经常和我说:“京剧要有人听有人看,才会有人喜欢,才能传承下去。”而这也成为我的座右铭,不仅牢记心底,并付诸于行动。我大半辈子致力于普及、发展京剧,曾在复旦大学、华东理工大学、华东师范大学等100余所大中小学,教授京剧课程,尤其是还辅导了不少外国留学生。至今,我仍不敢忘师嘱,要将京剧推荐给更多的人,要让更多的年轻人了解京剧、喜欢京剧。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com