萧娴三秋桂子(萧娴庖丁论书)

萧娴(1902—1997),中国当代著名女书法家,字稚秋,号蜕阁,署枕琴室主,贵州贵阳人。江苏书坛“金陵四老”之一。萧娴习书,以“三石一盘”为根本,师从康有为。尤擅擘窠大字,为二十世纪碑派书风代表人物之一。

我有图章一方,曰“庖丁”。庖丁者,做饭人也。饭,天天要做。一天不做饭,全家口腹难饱。字,也当天天写。书家常不下笔,社会便少一种精神食粮。所以虽是闲章一方,意思倒有三重:一要自视平凡,二要勤奋努力,三要有益于社会。

我这庖丁,在中国书坛一角,劳动有四分之三实际,同书翰结下不解缘,同庖厨也结下不解缘,领会到作书与解牛同一机杼。学书者经过十年努力,读一读庄周关于庖丁解牛的哲理阐述,必有所悟。

必有所悟,然后始可与读书。不然,如同隔靴搔痒。悟者,书魂之窍妙也,有赖于学识,多所联想,未必全出于聪明。

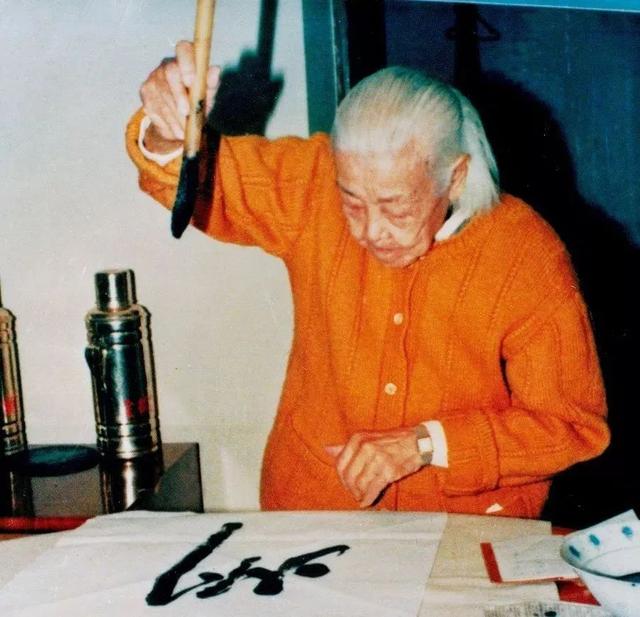

萧娴先生大笔挥毫

书艺在我国历史上,早就是一门独立的学科,称为书学。它涉及广泛的领域,几乎牵动整个文科的知识。因此,学习书法不仅仅要练字,还得以更多时间认真读书,读得越多、越广越好。不读书,就没有内含神韵的书卷气,不能脱俗,难免匠气。“汝果欲学诗,工夫在诗外”,学书也是一样。

气质,不容忽视。气质不是一时可以学得,而是逐渐养成,要经历长久德育和智育的熏陶。气质对于书艺,犹如土壤之于植物。同等的阳光雨露,盐碱地无从播种,贫瘠地无望丰收。土壤可以改良,人的气质也可变化,必须以无穷毅力,不稍间断其熏陶的工夫。

首排左起:萧娴 陈大羽 刘海粟

我国自有书学以来,就有个优良传统,即书文并茂。试看历代书家,无不精通文学。南京自东吴以来,书家辈出,是我国著名书都之一。从帝王将相到革命先驱,凡能书者皆能文。有些书家,如谢灵运、谢眺、谢道韫等,倒是诗名盖了书名。所以,80 年代开初,我便力倡“在文学基础上办书学”。书学离了文学,便成梁上君子。

读书,高尚的情操,多样的艺术爱好,都是所谓书外工夫,都有赖于又有助于生活体验。张旭观公孙大娘舞剑器,书艺遂有长进。这是书家向生活汲取的范例。唯其据有知识,乃能发生联想,汲取有成,不期然而然也。

我爱榜书,因爱大物。诸如我爱长江,汹涌天际;我爱长城,屏障万里。三年前还乡,雨中畅游黄果树,得观大瀑布,诚然悬河之势,纷披倾泻。畅游归来命笔,榜书总觉顺手。

1991年萧娴致沙孟海信札

碑帖之争,由来已久。我倾向于临碑而读帖。帖因翻版,屡翻屡坏,往往失真。碑乃石刻,刻赖书丹,纵使沥剥,风神犹在,真迹可寻。为免于伤软失神,初学者应求诸碑。学草书者,或当别论。其实,南既有碑,北岂无帖?况帖固有善本,碑亦有恶翻者。所以,南海先生暮年,深叹时光不足,否则,先生将熔南帖北碑于一炉而冶之。

东坡先生说:“把笔无定法,要使虚而宽。”先师康南海教我五指争力法,后在实践中觉得,四指层累而下,掌虚指实,更适我用。久之便操纵自如,尤便于捻管,篆隶行楷皆宜。惟不作草书,未知此法适用否?我以为,书者执笔,犹农工执器,以便利操作为准。似不必多所探索,徒耗时间精力。

我作书,好捻管,昔人亦有捻断管之说。我只是习惯而然,并未刻意求之,更非创举。惟当告者,捻管则气圆。长期实践后才能体会,否则将视为玄而玄之。

用笔之法,古往今来,论著颇多。个人之见,要者横平竖直,笔笔俱到,务求中锋;体正管直,心在笔尖(一心不二用),意在笔先(脑中要先有字)。至于回锋使转等等精细,皆以面授为妥。学书伊始,谨记要领即可,暂且不要搜罗繁琐,以免困惑。

用笔的训练,需要时间。其严格之处,不亚于军人操典。岂止是书艺的追求,简直是意志的磨炼。一旦用笔过关,书道也就基本学成。

一位著名的画家说“胆子大,事就成了一半。”此语最妙,适用于书。不管临池还是创作,抓起笔来就写,往往得趣。若左顾右盼,患得患失,人既窘迫,书必不佳。

选择碑帖,全凭个人爱好。正如婚姻,必有爱慕之情,方能善合。只是人的情趣有高下,选择便有高低。碑帖也各有品格,正如人之各有情操。我以为,从汉碑入手,比之从唐碑入手,似乎稍胜一筹。汉碑,上承篆籀,下启楷行,实是学书者首当攻克的关塞。

临写碑帖,固然重要,阅读碑帖,尤为重要。阅碑者,必临也。说尤为重要,是由于人们多半忽视。不过正,难矫枉也。

1981年萧娴在江苏省美术馆个展上挥毫书写【长城归来】

也有临写厌了,不再想写的时候。此刻何妨暂时放下,潜心读书,得便时泛游诸艺,包括翻阅种种碑帖。直至又渴望写字之时,执笔奋书,常有进境。创造性遗忘,有助于记忆,创造性停顿,也有助于发展。正如缩回的拳头,打出去更有力。写不好硬要写,那是蠢人。

“三石”(《石鼓》、《石门颂》、《石门铭》)之于我,就是全凭爱好,逐渐形成。事前未定计划,事初未发弘愿。只是数十年间,于碑帖海洋的反复出没中,我捕捉了它们,它们征服了我,如此而已。

《石鼓》在文学界、史学界,都受重视,有关它的诗文颇多。我独爱其风神高古,体态婀娜。若芳春垂垂烟柳,七月栩栩行云。它有彝铭血统,上承金文,下接小篆,入借于稀世之巨石,组成诗篇,凡此足以令人神往。能的此笔,可书诸篆。其行笔平稳而有重轻,圆转自如而见抑扬,平均着力而节奏分明。

【康有为赞萧娴】

筓女萧娴写散盘

雄深苍浑此才难

应惊长老咸避舍

卫管重来主坫壇

《石门颂》如武士挥戈,开张恣肆,气势逼人。前人题跋云:“胆小者不敢为,力弱者不能为。”我之所以敢为。是受了先父萧铁珊的影响。先父书法,论者以为“熔《石门颂》与《郑文公》于一炉”。《石门颂》笔画近楷,往往从简,诚适用于当代书写。其结构富于变化,布白错落有致,苍浑中见清丽,视奇绝而实平稳。

《石门铭》若仙子起舞,长裙广袖,仪态万方。古朴而透逸,健劲奔放中流露绰约丰姿。它有《石门颂》的恣肆,亦有《石鼓》的端凝。南海先生便临各碑,独以此碑为帜名家。他的碑品中列此碑为神品,说他“若瑶岛散仙,骖鸾跨鹤”。

“三石”相通处在俱用圆笔。待《石门颂》大体掌握,即可转临《石门铭》。行笔之际,连绵不绝,可望事半功倍。若再行笔平稳,留心圆转,即可一试于《石鼓》。故“三石”之间,《颂》为桥梁。

《散氏盘》于我,实乃儿时课也。后数十年未尝亲近,然犹在意中,正所谓“不思量,自难忘”了。近来偶然临之,所以不至于废弃者,其原因盖由于此。除此之外,金文与《石鼓》,其笔基本相似。

古人要求严于择师。回首书海飘零,一生唯二师焉。其初是先父,其后为南海先生。世人但知我的行书有康体,而自我感觉,榜书类康师,小书往往依稀先父。投一师而笔下无影形,岂非徒托空名,空占门墙一席地乎?我亦主张多师多友,凡有一得、一长的都是我师友,所谓“三人行必有我师”。如此才能博采众长,以为己用。书中可以有许多古人今人,而又绝不雷同于他们面目,这就叫书中有我。

我喜爱音乐,尤好京剧。每捉笔作书,总觉字形奋动,如舞台人物起舞,字内隐约有锣声鼓声。写到酣畅处,才有这种体会。

我从前好古琴,故以“枕琴室”名居处。虽不擅操,却可发引清趣。学过国画,作小幅梅花。也刻过图章,无非移篆于石。叵耐家务纷扰,此调不弹久矣。然则书画同源,形声通会,自信书中未必无余音余韵。一切学书者,不仅要工文学,也要游诸艺,否则,下笔每见枯窘。

学书者务必脱略名利。名利之贪心萌发,艺术之真趣顿失。没有殉于艺术的操守,艺术断无成就。艺术需要痴情,名利场窒息一切艺术。

书艺果然精绝,得享盛名,诚然是天道酬勤,不得与兜售恶札而沽名者作同日语。然则盛名之下,其实难副,名家亦当引为警惕。

来源 | 《书法》1987年第5期

声明 | 图文来源网络,旨在分享传播,版权归原作者所有!原文仅代表原作者本人观点,不代表书艺公社观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的三十日内与书艺公社联系。

END

2020年1月出品

添加书艺公社小艺微信,

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com