鹰城回忆录(鹰城始末)

平顶山市位于河南省中南部,西靠伏牛山,东接黄淮平原,河南省下属地级市,是中国重要的煤炭产地,有中国煤炭工业城市之称。因市区建在“山顶平坦如削”的平顶山下而得名。 2003年,平顶山市被河南省确定为中原城市群九个中心城市之一,被誉为中原之崛起城市。据说,平顶山以前的历史只能查到六朝。当时正准备在搞一个城市雕塑,因为出煤,所以准备搞一个太阳城标识。古文字专家郝本性说这没有特点,凡是出煤的地方都可以叫太阳城,他建议改成鹰(应)城,鹰字在商代就有,后来这个城市的别名鹰城就叫开了。那平顶山市与“鹰城”到底有怎样难以割舍的联系呢?

一、殷商遗名,千年应乡

古应国传说起源于黄帝时期的应龙氏部落,应龙是上古传说中长有翅膀的神龙,相传应龙帮助黄帝打败了蚩尤氏。夏商时期,古应国位于今山西省朔州应县及雁门山一带。其国都在今山西省境内。商代中叶,应国与商王朝因地域相临,且同源同宗,古应国和商一样,是以鸟为图腾,双方关系十分密切。应国的国君时常去朝见商王或向商王朝进贡。商王也不断关心应君的情况,或亲自前往应国巡视、田猎。应国在这一个时期已是一个护卫商王畿地的较为强大的属国,实为商王朝西部十分重要的屏障。《汲郡古文》所载“盘庚七年,应侯来朝”,就是周以前应国存在的明证。商纣王末年,周文王为翦商之计,先灭掉耆国、应国。周武王得以长驱直入而灭殷商。

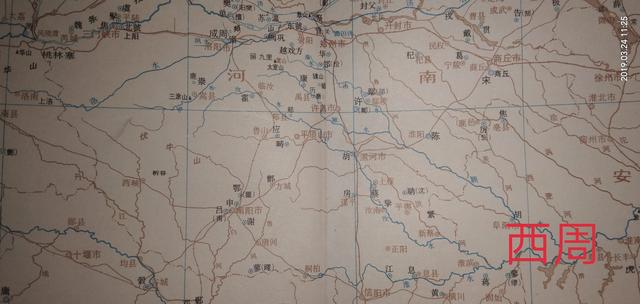

周初实行分封制,公元前1122年至公元前1120年间,西周武王姬发封四子姬达(出自雍妃)为应侯,立国为应国,并以鹰为族徽,子孙以国为姓。于是就有了《左传》“邗、晋、应、韩,武之穆也”的说法。由于这一次是在应国故地上重新分封,故而习沿其旧国名仍称应国。第一代应侯深得成王的赏识和信任,之后,应侯在帮助周公平定叛乱时立了大功,受到成王的夸赞,《诗经·大雅·下武》记载“媚兹一人,应侯顺德,永言孝思,昭哉嗣服”,并被誉为“应公”。周昭王时,居于南方的楚国日渐强大,严重威胁周王朝的统治。为遏制楚势力向北发展,在昭王南征荆楚前后,便从北方调遣一些诸侯南迁于淮汉之间,以充实南疆。应国即在其中,迁至当时的鲁山境内,在滍水中游北岸新建都城,其西侧有应水,西北有应山,皆因应国南迁而得名。东周初期,应国被郑国所兼并,此后应都成为郑国的城邑。公元前678年,楚文王“封畛于汝”,历经约 360 年的应国被楚国所灭,更名应邑为楚国所占据。战国中期又为魏国所有。公元前329年和公元前308年,秦国与魏国两次会盟于应。战国末期,应邑为秦国据有,先为太后食邑,后于公元前266年封范睢为应侯。

汉开国于应邑置应乡,属父城县。东汉初年,父城冯异因立战功被刘秀封为应乡侯。北魏公元500年—公元503年郦道元曾试守鲁阳,在《水经注》卷三十一记载滍水提到:“滍水东径应城南,故应乡也,应侯之国。《诗》所谓应侯顺德者也。滍水又左合桥水,水出鲁阳县北恃山,东南径应山北,又南径应城西。《地理志》曰:故父城县之应乡也。周武王封其弟为侯国。应肋曰:《韩诗外传》称:周成王与弟戏,以桐叶为圭,曰:吾以封汝。周公曰:天子无戏言。王乃应时而封,故曰应侯,乡亦曰应乡。《吕氏春秋》云:成王以桐叶为圭,封叔虞,非应侯也。《汲郡古文》载:殷时已有应国,非成王矣。战国范睢所封邑也。滍水又东径犨县故城北。《左传》昭公元年,冬,楚公子围使伯州犁城犨是也。出于鱼齿山下。”应乡历魏晋,至南北朝,一直存在。到西魏政权在应都故城置县,因其位于滍水之阳,故称滍阳县。隋开皇十八年滍阳县更名湛水县,因湛水发源于应都故城北而得名,后又因古犨城与应都故城隔滍水相望而改湛水县名犨城县。

唐武德四年(公元621年)于应都故城置滍阳县。贞观八年(公元634年)废滍阳县为镇。此后应都故城以商业市镇的形式绵延千余年,直至1964年因划为白龟山水库淹没区而废弃,滍阳镇政府才迁至新华区薛庄村。1979年以来,由于当地砖瓦厂取土烧砖,在北滍村西南的滍阳岭上陆续出土了一批青铜礼器,应国墓地开始被世人关注。这是一处包括西周、春秋、战国、西汉、东汉时期连续使用的大型古墓群,尤其以应国贵族墓和楚国贵族墓为主,因此称为应国墓地。1989年应国墓地被河南省公布为省级文物保护单位。经过省市两级文物部门长达十几年的考古发掘,共计出土各类文物万余件。1996年应国墓地被评为全国十大考古新发现之一。2000年应国墓地被评为河南省20世纪十项重要考古发现之一。2006年应国墓地被国务院公布为全国文物重点保护单位。

二、历史遗迹,厚重幽深

应国墓地位于平顶山市新城区滍阳镇北滍村西,一道南北走向的狭长土岭——滍阳岭上。该岭是河相或湖相沉积所形成,后因地壳降起所致。滍阳岭南北长 2400 米,东西宽 100 米,南面是白龟山水库,西临应河,隔河与应山相望。应国墓地主要是指西周至春秋早期应国贵族的墓葬区,也包括应国灭亡之后的楚国墓葬,两汉时期的平民墓葬,还有个别其他朝代墓葬。迄今为止,应国墓地共发现墓葬 310 多座,主要其中两周时期贵族墓葬 60 余座,应国墓葬 42 座,排列有序,具有“族墓葬”特征。应国国君及夫人墓近 20 座。应国墓地南段被一条大沟和一条水渠贯穿,将其分成三个南区、中区和北区三个部分,南区为应国早期墓葬,中区为应国中期墓葬,北区南段为应国晚期墓葬,北段主要就是楚国贵族墓葬。应国墓地的发现始于一件青铜器。1979 年 12 月,一位来自平顶山市郊区砖瓦厂的农民发现了一件青铜器,先是带到了宝丰县文化馆,后来因为各种原因又卖到了废品收购站。市文管办同志获知此事后几经周折,终于在废品收购站找到了这件青铜器,并将其赎回。同时,他们也初步判断砖瓦厂所处的滍阳岭与应国墓地有关。从 1986 年开始,河南省文物考古研究所与市文物管理局组成考古队开始对应国墓地进行发掘。

1.早期墓葬

第一代国君墓是 M232,墓主人即应叔,又称作应监、应公,所处年代为成王、康王时期,是周武王第四子,周成王的兄弟。成王时期管叔、蔡叔、霍叔勾结纣王之子武庚发动叛乱,史称三监之乱。周公东征平叛,应叔作为四监之一,没有参与叛乱,还协助周公平定叛乱,因此被尊称为“应公”。 M232 出土有铜人面具、青铜兵器、原始瓷器、海贝等。M232 西侧为 M231,是应公少夫人墓,该墓出土有陶豆、陶鬲、绿松石串珠项饰、松石联珠组合项饰等。

第二代国君墓是 M230,墓主人应侯,所处年代为康王、昭王时期,他是第一代应公的长子。该墓出土有组合铜兽面具。

同时期墓葬有M242,墓主人旡,是二代应侯兄弟,该墓出土有旡鼎、柞伯簋;M229,墓主人应事,应国姬姓大夫级贵族,该墓出土有应事觯、应事爵;M48,墓主人伯徫,二代应侯长子,或战死,该墓出土有伯鼎、伯簋。

(上图是1993年出土于河南平顶山应国墓地的柞伯簋。现收藏于河南博物院。“柞伯”簋,器身内共有74字铭文,它记录了西周举行的一次大型射礼活动。这里所说的射礼活动与《周礼》当中记载的六艺之一“射”不同,礼、乐、射、御、书、术六艺是当时贵族的六中技艺必修课,而射礼是寓礼于射,是一种礼仪。“柞伯”簋所出现的大射指的是天子、诸侯祭祀前选择参加祭祀人而举行的射祀。文献曾记载射礼于每年八月举行,而这件铜器铭文中就出现了“八月”二字。文中还提到天子主持射礼,要求参与者公平竞争并许以奖品。这件器物的主人最终在比赛中拔得头筹,获得奖励,并将奖品,也就是铜料制成这件铜器以示纪念。这篇铭文为研究古代射礼制度提供了可信的资料)

2.中期墓葬

第三代国君墓是 M86,墓主人应侯谥号釐公,所处年代为穆王时期,该墓出土有青铜兵器、车马器等。同时期墓葬有 M50,墓主人匍,是一位应国外交官,葡雁形铜盉即出自该墓。

(上图是出土于平顶山市应国墓地的匍雁形铜盉。现收藏于河南博物院。匍雁形铜盉是古代调和酒水的青铜器,它的整体造型取材于大雁,前方雁颈和嘴构成流部,酒可直接从口中倒出。器身设计最巧妙之处就是后方站有一位侍者,手中拉着小铜环,可防止盖子滑落。器身内铸有43字铭文,内容是这件器物的主人叫匍是应国的一位大夫,他出使邢国即今天河北邢台一带,邢国国君派了一名跟匍身份相当的人接待他并按礼制赠与礼品,匍回国后就用邢公所赠的铜料制作这件铜器以示纪念。这篇铭文是西周诸侯国之间邦交礼节的见证。并且它的大雁造型也是严格按照西周森严的等级要求所铸造的,按照《仪礼·士相见礼》:“下大夫相见以雁,……上大夫相见以羔”,像“匍”这一类大夫级别的贵族,只能用雁鸭之类的造型器物,这也是符合礼乐制度的一种体现。)

M210,墓主人聴,应国贵族,叟铜鼎即出自该墓;M213,墓主人未知,“冉父庚”铜鼎即出自该墓。

第四代国君墓是 M84,墓主人应侯爯,谥号武侯(出自应侯见工诸器铭文),所处年代为共王时期,该墓出土有铜面具等。同时期墓葬有 M85,是第四代应侯夫人,该墓出土有三鼎四簋组合、盘龙钮盖盉、玛瑙项饰等。

第五代国君墓是 M87,墓主人应侯见工,所处年代共王、懿王、孝王、夷王时期,曾率军征伐南夷。该墓多次被盗,墓里所出的见工鼎、见工簋、见工编钟等藏于北京、上海、陕西、日本等地。临近的 M88 为见工夫人墓,该墓同样被盗,2000 年平顶山市西高皇一鱼塘打捞上来的应侯见工鼎、应侯盨据推测出自该墓。

第六代国君墓是 M104,墓主人应侯,或称应公(出自M95 公作敔诸器)所处年代为夷王、厉王时期,该墓出土有两件无盖邓公簋;临近的 M105 为第六代应侯夫人墓,名应嫚毗,该墓出土有带盖邓公簋、封虎鼎。

3.晚期墓葬

第七代国君墓是 M95,墓主人敔,自称应伯,又被称为侯氏,所处年代为厉王、共和时期,曾率军征伐南淮夷。敔簋即出自该墓,此外,还出土有侯氏鬲,是其为夫人应姚所作。湖北邓国墓地出土的侯氏簋是其为出嫁到邓国的女儿孟姬所作。临近的 M96 是敔的夫人应姚墓,出土有应姚鬲 4 件。

第八代国君墓是 M38,墓主人应侯,所处年代为共和、宣王时期,是敔和应姚的儿子,该墓出土有应姚鬲 2 件。

第九代国君墓是 M13,墓主人应侯叔诰父,晚期称应公(出自 M8 应公鼎),所处年代为宣王、幽王时期,据推测是敔和应姚的孙子。M13 多次被盗,该墓出土有应姚簋 4 件、应姚盘、应姚鬲 2 件,应侯鼎 2 件,应侯方壶。同时期的临近墓葬 M12,出土有大量的青铜镞,据推测墓主人应该是一名武士,而且是叔诰父贴身护卫。

第十代国君墓是 M8,墓主人应侯,所处年代为幽王、平王时期,即西周末至春秋初,该墓出土有应公鼎,据推测是叔诰父所 作。

第十一代国君墓是 M6,墓主人应侯,所处年代为平王时期,该墓出土有铜鼎、铜簋、铜鬲、铜壶、铜盘、铜尊、铜爵、铜觯、铜方彝、铜甗。临近的 M7 是其夫人应申姜的墓葬。

第十二代国君墓是 M1,墓主人应侯,所处年代为桓王、庄王时期,该墓出土有五鼎六簋组合、石圭、石贝、青玉线雕蝉和部分青铜车马器。此外,平顶山市的市徽标志、平顶山博物馆的镇馆之宝白玉线雕鹰也是出自该墓。

应国国君共传 13 代,最后一代应侯所处年代为庄王时期,出于各种特殊原因,未能葬于应国墓地,应国的存在也戛然而止。应国墓地还出土了一件战国错金鸟书铜戈,上有铭文“应侯启之用戟”。据推测,可能是应国灭国后在楚国扶持下又在故地复国。

三、玉鹰市徽,展望未来

1986年3月,河南省文物考古研究所与平顶山市文物部门联合对应国墓地进行文物调查和考古发掘工作。在一号墓中出土一件精美的玉石鹰,鹰为白色,温润光洁微透明。鹰头顶和右翅有褐斑,这是工匠有意运用“俏色”手法就势雕琢而成。鹰作展翅飞翔状,头向右扭曲,以嘴衔右翅形成一个穿孔。鹰眼,鹰背,羽翅为线雕。两爪作长条形,蜷曲于身下,形象逼真,栩栩如生。鹰是应国的图腾,出土时置于墓主人胸前,以示崇拜。1986年在应国墓地发掘中除一号墓所出玉鹰外,还出土有其它玉鹰以及鹰形玉器。据文物专家考证,出土的玉鹰具有族徽的意义。从所出土的青铜器铭文中的象形字“鹰”来看,它是由“鸟”字外加“广”字组合而成加“广”字之意,非指一般鸟,而是特指胸肌发达并能持久高飞的鸟,也就是鹰。应国也即鹰国,因此应国都城应城自然可以称作鹰城。

1987年时值平顶山市建市30周年之际,古文字专家、原河南省文物考古研究所所长郝本性先生向市委、市政府建议将鹰城作为平顶山市的别名,以纪念这一地区曾经出现过的辉煌灿烂的古应国文明。市委、市政府采纳了这个建议,并将应国墓地一号墓出土的玉鹰的形象作为市徽镶嵌于城市雕塑之中。平顶山市自1987年以来开始称作“鹰城”,并以鹰这种飞禽作为市徽,“鹰城”名字便由此传播开来。

应国早已消失在历史的云烟之中,唯有勃勃生机的“鹰城”平顶山仍在焕发着新的力量!#平顶山# #平顶山身边事# #w平顶山# #图说鹰城# #鹰城# #这儿是鹰城# @平顶山市文广旅局 @中华人说地名 @平顶山攻略 @河南博物院 @今日头条 @平顶山日报

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com