历史本体论解析(简无思两种历史类型)

简无思:两种历史类型

原创:简无思 2019-01-03

公众号: 简无思

两种历史类型:即录型历史和重构型历史

作者:简无思

摘要:本文对中国和西方在“历史”一词含义上的差异做出澄清,区分即录型和重构型两种历史类型,以期对不同古代历史在性质和可靠性方面的认识提供参考框架。

澄清几个重要概念:

过去和历史;

即录型历史(real time recorded history,即时记录型历史)和重构型历史(reconstructed history,重新构建型历史)。

(一)

过去,是指今天以前存在和发生的一切。我们描述过去的时候,不受限于具体明确的时间框架,不需要具体明确的人物,地点,起因,经过,结局以及后果。

人类有漫长的过去。但有漫长的过去并不代表有漫长的历史。西方,欧洲,中国都有漫长的过去。这不意味着它们有等量漫长的历史。

过去的一切当中为我们今天所知,所表述的部分,可以称为历史。那些不为今天所知,无法表述的部分,可以称为被遗忘的过去。

中国和西方关于历史的概念有很大不同。这涉及到我们如何理解过去发生的一切,如何理解历史。

历史,在中文世界,是指那些过去发生的,并且得以记录下来的事件和行为。我们表述为历史事件和历史现象。严格意义上的历史需要包含以下要素:明确的历史时间框架,具体的人物,地点,以及必要的情况下事件/现象的起因,经过,结局乃至后果。

《尚书》被认为是中国最早的历史记录,是先秦时代政事文献的汇编。

“历史”的含义在中文中最早仅用“史”一字来代表。甲骨文中“史”字与“事”相似,指事件。许慎《说文解字》说:“史,记事者也;从又持中,中,正也。”便指出“史”的本意即记事者,是一人执“中”之象。近人金静庵说:“保藏之档案谓之中,持中之人谓之史。一指书言,一指人言。”,由此引申,则代表被史官被纪录的事,换句话说,即所有被文字纪录的过去事情。研究史的学问,称史学。

历史在中文作为一个词最早出现在在《三国志》裴松之注中。《南齐书》中提到这个名词,是诸史、历代史书的意思。而史书是由历代历朝的史官记录下来的。这个意思一直保留到近代。直到1895年礼部侍郎于式枚开始将它作为历史事件和现象的代名词。 当然这里指的是历代史官记录下来的历史事件和现象。1896年,皮锡瑞在《经学历史》中也用了同样的意思。 这样的意思一直沿用到今天。

《春秋》是中国最早的编年体史书

明治维新后,日本学者将英语History一字译为“历史”。

英文历史history一词源出自古希腊语:ἱστορία(Historia),原义为“探究,通过调查而得来的(关于过去的)知识”(historia, meaning "inquiry, knowledge acquired by investigation" )。来源于希腊历史学家希罗多德《历史(The Histories)》一书中的含义。

英文“history”与中文“历史”的含义显然有很大不同。

(二)

中文“历史”来源于巫史传统。 古代从事求神占卜等活动的人叫“巫”;掌管天文、星象、历数、史册的人叫“史”。这些职务最初往往由一人兼任,统称“巫史”。举凡先公先王的世系,当代君王的言行,军国要务,祸福灾祥均在巫史的记载之列。这就构成了史。历代的史综合在一起,就形成历史。

显然,中文“历史”的本意是为了上天和人类自己在未来的查考,由史官记录下来现在发生的事。古往今来的的事迹按照时序记录编排下来,就是历史。中文的历史,具有神圣和世俗的双重性质。我们可以称为“即录型历史(real time recorded history,即时记录型历史)”。

中国的历史有两类,一类是”正史”,一类是“野史”。

正史,是由历代宫廷史官记录下来的官方文件。是严肃的,严谨的,具有神圣性。因为它来源于巫史传统。记录天子,官员和民众的行为是为了向上天/终极神圣力量负责。

野史,是非官方的民间记录,叙述,传说。显然与正史相比缺乏官方的神圣,严肃和严谨特性。野史的可靠性相比于正史有很大的差别

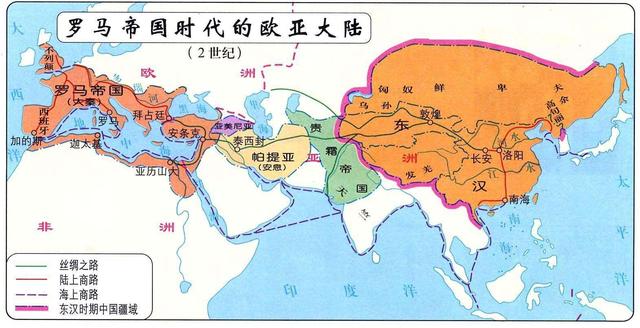

英文的历史history如上所述,显然指的是通过调查,研究而获得的关于过去的知识。按照这样的定义,西方的history显然是后来重构而成的,而不是当时记录下来的。希罗多德的《历史》一书按照作者自己的介绍,就是他周游世界,道听途说地采访,探寻,搜集,整理而成的。事实上,古代,中世纪乃至近代早期的西方大致1500年以前没有记录历史的文化习惯和行为,也没有类似中华文明中的那种记录历史的哲学观念,更没有明确的历史时间意识。

希罗多德 ·《历史》

也就是说,英文历史,history,的词源学含义本身就是重构型历史(reconstructed history,重新构建型历史)。这至少可以含括近代以前,即近代西方开始出现有充分记录的历史资料之前,的西方过去。

(三)

所以,中国和西方关于历史/history的含义不同,就导致了两种历史类型:“即录型历史”,即中文的本义“历史”,和“重构型历史”,即英文的原词history。

即录型历史:已经如同前面解释,就是历经不同朝代合在一起的关于当时过去状况的即时记录。最好的代表就是中国历史。

即录型历史在西方出现很晚。大致在17世纪和19世纪之间,西方开始有条件并且有意识地记录历史。因为格里高利年历是16世纪末才开始颁布。具备一个明确并且通用的时间框架是记录历史的先决条件。另外,造纸技术大约在13-14世纪传入西方。大规模耐久性和易得性较高的纸张运用使得可信的历史资料开始出现并能够流传至今,作为今天考古历史学相对可靠的历史文献依据。

在文艺复兴到启蒙运动的这段时期,受壮阔而又系统化的中国记录型历史的影响,西方开始形成历史意识。但是从什么时候西方开始有历史意识和历史时间意识至今还是一个众说纷纭的学术难题。主要是因为可信的历史资料匮乏。

重构型历史:如同前述,西方的历史history的含义就是对过去的事情进行调查,研究之后,通过全新的重构而形成的关于过去的知识。以这样方式获得的知识而形成的历史叙述我们可称为重构型历史。重构型历史是我们所知道17世纪以前西方古代,中世纪和近代早期历史的主要形态,就像即录型历史是中国历史的主要形态一样。

重构型历史也有至少三种亚形态:

一种亚型来自人文传说的构建,为了叙述方便可称为“传说类重构历史”:

希罗多德所著述的”历史”,按照他书中的介绍是在大约公元前455年至前445年间游览利比亚、巴比伦、埃及、小亚细亚、黑海北岸、希腊城邦及爱琴海,关注当地的见闻,搜集人们所谈论的过去的故事,传说等一系列的inquiry 和 investigation 得来的。这是通过人文访谈,探究和调查得来的关于过去发生事情的知识。由这种知识构建而成的历史大致与中国的“野史”类似。事实上西方主流历史学界均认为希罗多德的历史,修昔底德的伯罗奔尼撒战争史,李维的罗马史,塔西陀的编年史由于作者本身以及著作中的资料来源不可考证和不可靠,本质上都属于传说。所以,这部分历史资料都属于“传说类重构历史”。

另一种是类科学研究的构建,来自考古学,可称为“考古类重构历史”。

19世纪以来,西方考古学兴起。通过考古学推断而来的知识构建而成的历史,为了叙述方便我们暂时可称为考古类重构历史。其特点是,根据考古发现的有限文物,猜测并推展出一片宏大的历史叙述。古希腊,古埃及,古巴比伦的很多乃至全部的历史叙述基本上都来源于此。这一类的重构历史由于几乎完全建立在缺少恰当文字印证的考古推测基础之上,可靠性和可信性均令人堪忧。更不用说考古学的基本方法就是推测:从出土文物的性质判断,年代确定,到意义诠释都属于推测和猜测范畴。这里有很多细节问题有待以后详加考察。

还有第三种重构型历史,来自历史题材的文学创作。爱德华吉本创作的“罗马帝国衰亡史”,诺贝尔文学奖获得者蒙森创作的“罗马史”现在被广泛作为历史著作而不再是文学作品,就是基于传说和一些罗马时代的遗迹考证和猜测加在一起创作而成的一种文学类构建型历史。这一部分的古代罗马史实际上构成了现在历史教科书古罗马部分的很大一部份内容。斯宾格勒,汤因比,罗素对这一部分历史叙述的文学特性均承认不讳;对来自荷马史诗部分古希腊史的文学特性也同样承认不讳。这一部分的历史可称为“文学类重构历史”。

爱德华吉本 ·《罗马帝国衰亡史》

(四)

从以上对中国和西方在“历史”一词含义上的差异做出的澄清,大家可以看到,我们所知的中国历史是历代历朝的历史记录带给人们关于过去的知识,是实实在在的。我们所知西方的历史(至少近代以前)不是由历史记录而来,而是西方学者对过去图像的重建。虽然不能简单说是完全虚构,但虚虚实实,虚多实少,尤其在没有历史意识,没有历史时间轴,没有系统历史记录材料的条件下,依赖传说,文学作品,考古创作,推测,猜测而来,大概是一个比较恰当而又实事求是的描述。

简单介绍先到这里。这里面有许多尚待深入解说的问题。限于篇幅,今天不能多谈。以后再聊。

知识产权声明:这里讨论的几个概念分类:“记录型历史” vs “重构型历史,三种类型的构建型历史均系本人首创。本人坚信思想知识无边界,思想知识为大众共有。鼓励大家自由传播自己判断有价值的思想知识。

转载注明出处即可。

简无思11/10/2018

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com