两宋对王安石的评价和理由 戴不胜不懂孟子教诲

昔在宋王所,皆非薛居州。

区区一不胜,辛苦亦何求。

怀禄讵有耻,知命乃无忧。

此士自可怜,能复识此不。

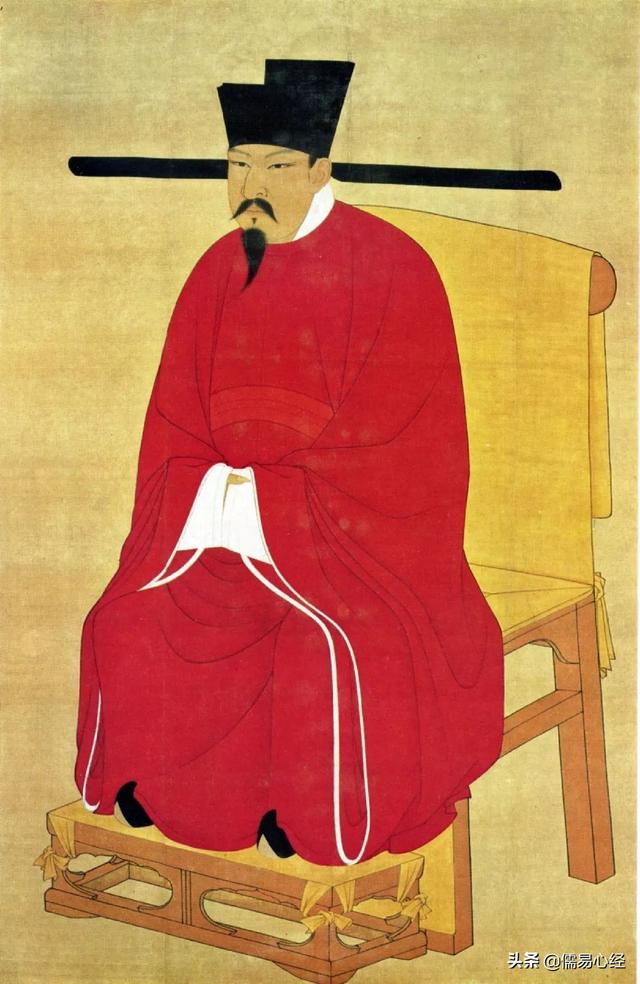

这首五律的题目是《戴不胜》,宋代大文豪王安石的作品。王安石留下的诗文太多了,这首《戴不胜》则鲜为人知,以前从未关注。直到读了《孟子·滕文公》的“孟子谓戴不胜”章,才知道王安石这首朴实的五律之中,深蕴着多么崇高的情怀。

戴不胜举贤才用心良苦

前文说到,宋王偃不自量力要“行王政”,实际就是妄想雄霸天下。然而他的内政外交都很糟糕,个人生活又荒淫无度,最终失败了,落得国灭身死。

孟子当初听说宋王偃想要“行王政”,便从齐国来到宋国,但真实情况令他大失所望。宋王偃道德败坏的程度堪比夏桀和商纣,残暴乖戾,荒淫无度。他身边的近臣、小臣,或迫于淫威,或诱于利益,多是奸佞馋谄之徒,趋炎附势,助纣为虐。

宋国的大臣有敢劝谏者,就会面临着被宋王偃当场射杀的命运。整个朝堂的官员之中,戴不胜可能是为数不多的敢于有所作为的大臣之一。他对宋王偃治下的国情感到心忧如焚,渴望改变这个国家。

一国之计在于君,戴不胜觉得,要想改变国家面貌,必须想办法改变国君的思想,提升最高首脑的德行。

如何才能提高国君的德行呢?正所谓近朱者赤,近墨者黑。戴不胜打算寻找一位有贤德的士人,作为近臣,安排在宋王偃的身边,朝夕辅翼,以正君心。

经过精心的筛选,戴不胜发现了一个名叫薛居州的人才。此人学识渊博,正直无私,志存高远,可堪王佐之位。

所谓的“王佐”,有两种。一种是辅佐朝政,一种是辅佐个人修养。某种程度上,后者更为重要。古代官制有“三公”,太师、太傅、太保,是天子朝堂最高阶的官员。虽然职位高,却不负责具体哪一部门的管理工作,主要是坐而论道,辅正君心。

当然,有时“三公”会兼任六卿中的三卿,也承担具体的管理任务,比如太师兼任司马,国防部长;太傅兼任司徒,教育部长。可见“三公”的职责范围不是管理具体事务,而是当好天子的老师,保证最高首脑的道德水平不下滑。

太师、太傅、太保,都是天子的老师,但三个人的侧重点有所不同。比如,太师可能主要传授学问,讲经说法;太傅主要指导生活规范,纠正生活作风;太保则审查与天子接触的人,以确保不受小人蛊惑。当然这是一种假设,“三公”的职责在不同的朝代也会有差别。

天子和国君早在未登基以前,从幼年起就有师、有傅、有保,称为太子太师、太子太傅、太子太保,或者少师、少傅、少保。当天子或国君正式执政之后,这三位老师便会成为“三公”。

随着皇权走向专制,“三公”逐渐变成虚衔,不再对君主的德行有实际影响力了。

戴不胜想要给宋王偃安排一个有德之臣,目的可能就是仿效早期“三公”的设置,在君主身边安排正人君子,随时辅翼引导。

楚国人学外语勤苦难成

对于戴不胜的良苦用心,孟子完全能够理解,同时也很同情。孟子认为,这是杯水车薪,没有任何作用。

给宋王偃安排一个贤臣随时辅翼,为什么没有任何作用呢?孟子打了十分有趣的比方,居然内涵了现代人学习外语的困境。

孟子对戴不胜说:“您想要提升宋王的道德境界吗?方法是有的,我要使你明白怎样才能让他改变。比如楚国有一个贵族,他想让自己的儿子学说齐国话,需要聘请一个老师教他。那么,应该请齐国人来教他呢,还是请楚国人来教他呢?”

戴不胜说:“当然是请齐国人来教齐国话嘛。”这叫什么?请外教。既然孟子举这样一个例子,说明早在战国时期,天下就已经出现了翻译这一行了。齐国话和楚国话的差异,恐怕比现在的湖南话和山东话差异更大。所以各国都需要外语人才,以便顺利开展国际外交工作。

如何才能学好一门外语呢?孟子给出了学习方法,让现代人觉得非常熟悉。

“一齐人傅之,众楚人咻之,虽日挞而求其齐也,不可得矣;引而置之庄岳之间数年,虽日挞而求其楚,亦不可得矣。”

一个齐国人教他,每天却有众多的楚国人干扰他,哪怕天天用鞭子抽打他,逼迫他说好齐国话,但他仍然说不好齐国话。如果让他来到齐国的城市生活几年,他自然就会说齐国话了,这时你再让他说楚国话,反而说不好了。

孟子说的“庄岳”,是指齐国都城的一个街区。意思就是把楚国的学生丢在齐国人群中,这叫沉浸式学习。这是最有效最科学的语言学习法。如果没有语言环境,却要求学生掌握一门外语,必然勤苦而难成,瞎耽误功夫。

据说有关部门正在研究,逐步把外语科目排除在升学考试之外。虽不知是真是假,但的确是一个值得考虑的问题。

学习语言,环境最重要。当然,无论学习哪一门学问,都需要适当的环境。特别是精神层面的引导,更需要环境氛围的感染。环境氛围的感染力有多强?比如前两天有一位著名的女性投资精英Sara Wei,在心灵觉醒的课程上突然去世了。

她曾入选2019福布斯中国30岁以下精英榜,有很多成功的投资案例。所以,有理由相信她的理性与智慧。但是,成功如她,居然也会陷入涉嫌“精神控制”的心灵课程所营造的“鸡汤加鸡血”的氛围之中。

有人说,心灵就像一块土地,不种花,就长草。确实如此,有什么样的环境,就有什么样的心灵。

薛居州虽是善士,却孤掌难鸣

戴不胜寻找到了薛居州这样的人才,非常高兴,称赞他是“善士”,即有贤德的人,完美的人。然而在孟子眼中,这个薛居州就像一个“外教”,实在无法逆转宋王偃身边众多小人的负面影响。

“子谓薛居州,善士也。使之居于王所。在于王所者,长幼卑尊,皆薛居州也,王谁与为不善?在王所者,长幼卑尊,皆非薛居州也,王谁与为善?一薛居州,独如宋王何?”

孟子对戴不胜说,你觉得薛居州是个有贤德的人,让他居住在宋王的宫中。如果宫中都是薛居州这样的人,宋王当然不可能学坏了。反过来,如果宫中的人都不是薛居州这样有贤德的人,宋王去向谁学好呢?只靠一个薛居州,孤掌难鸣,能对宋王有什么影响呢?

“居于王所”,便是居住宫中。这就意味着,薛居州的职位可能并不高。因为宫中生活在君主身边的人,都是近臣、小臣。这似乎与前文说过的““三公””相去甚远。

然而在古代朝堂,君主身边的近臣、小臣,甚至宫女和太监,都需要太傅进行考察、筛选。只有经过太傅认可的,心地纯良的人,才可以贴身为君主服务。

因为,真正对君主的德行产生潜移默化影响的,正是这些每天不离左右的近臣,甚至包括宫女和太监。他们与君主朝夕相处、形影不离,君主很容易对他们产生信任和依赖心理。

这些近臣、小臣,恰恰形成了君主的生活环境,营造着某种氛围。如果他们心思不正,稍微施加手段,就可能让君主落入他们的小心机之中。久而久之,便会酿出事端。

宋儒庆源辅氏(辅广,字汉卿)说:

“古之大臣欲正其君者,岂特取于一人而已哉!必也兼收并蓄,旁求广取,使忠贤之士,毕集于朝,在君之左右前后者,无非正人端士,然后可以熏陶渐染,以变化其气质,成就其德性,是岂独欲趋事赴功而已哉?”

在宋国的朝堂和后宫,宋王偃的近臣多是小人。此时安排一个薛居州进去,恐怕不仅帮不上忙,他本人也会自身难保。所以宋儒南轩张氏(张栻,字敬夫)说:

“众君子之间,置一小人,犹足以蔽主而败类,一君子而遇众小人,且不能安其身,如正君何?”

俗话说一条鱼腥了一锅汤。即使君主身边的近臣都是君子,但只须安置一个小人进宫,就可能搬弄出是是非非,进而惑乱君心。更何况在众多小人之间安置一个君子,根本没有他的立足之地。

写在最后

看来,宋国真是病入骨髓,沉疴难愈了。该怎么办呢?宋儒南轩张氏说:

“格君之任有孟子,而戴不胜不能知,他尚何望焉。”

真正能够辅正君心的人,当然是孟子。或者说,宋国的主要问题不在于宋王偃身边的小臣,而是需要一个真正领悟王道的政治家。

如果让孟子成为宋国的“三公”,他自然会振衰起弊,不仅整顿前朝,而且要肃清后宫,把宋王偃身边的人,全都换成君子,营造一个威仪凛然、风正德明的环境。

这一点,戴不胜当时可能并不理解。所以,他没有继续追问,孟子也没有深入讲解。可以想象,戴不胜应该会非常沮丧。

尽管如此,戴不胜仍然为后世所敬仰,甚至成了忠心为国选人才的楷模。而他向宋王偃举荐的薛居州,也经过出现在后世文人的笔下,成了“人才”的代名词。

回到本文开头的五律。王安石以戴不胜自比,叹息变法大业未成,却深陷党争,被政敌排挤,最终罢相贬官。而此时,他回想担任宰相实施变法的时候,被保守派官员百般阻挠。便写出了那句“昔在宋王所,皆非薛居州。区区一不胜,辛苦亦何求。”

除了王安石,还有一些忠臣义士以“孟子谓戴不胜章”为意象,创作诗文。比如这一首,南宋大臣曹彦约的七律:

平生惟仰薛居州,病渴寻梅正所求。

风送有时参画鷁,幕开无路到青油。

百年万事常交臂,一代数人今白头。

帷幄得贤如此好,貂蝉元不在兜鍪。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com