清朝皇室办丧事也是披麻戴孝吗(以皇室朝臣平民三阶层为例)

导读:作为中国历史上最后一个封建王朝,清朝在将封建制度发展完善到极致状态的同时,将封建礼制也进行了系统、详细的完善和规定,对于中国传统文化和文明的承袭和发展发挥了极为重要的作用。其中,治丧礼仪因为牵扯到从皇室到平民等各个阶层而备受清朝统治阶层重视,将各个阶层治丧过程中的流程、规制、礼法等等以《钦定大清会典》、《钦定大清通礼》等国家层面的制度性文书予以确定,给予了法律层面的礼仪依据。

作为中华礼乐文明中传承最为完整的人生礼仪,清朝时期将这一礼制发展到了新的境界。清代的丧礼在沿袭明制的基础上融入其特有的巧族风俗,将礼与俗、礼与法逐渐融合、转化,使丧葬典礼进一步制度化、系统化、严格化。

在清朝时期的整个丧葬典礼中,包括初终礼仪、治丧礼仪、治葬礼仪和葬后祭奠等四个较为完整的过程。其中,治丧礼仪乃系整个丧葬典礼中,最为重要,也是最为隆重,最为需要礼仪约束的关键环节。那么,清朝时期的治丧礼制到底是怎么样的?皇室、朝臣、平民这三大阶层在治丧礼仪上又有着何种区别和不同要求呢?

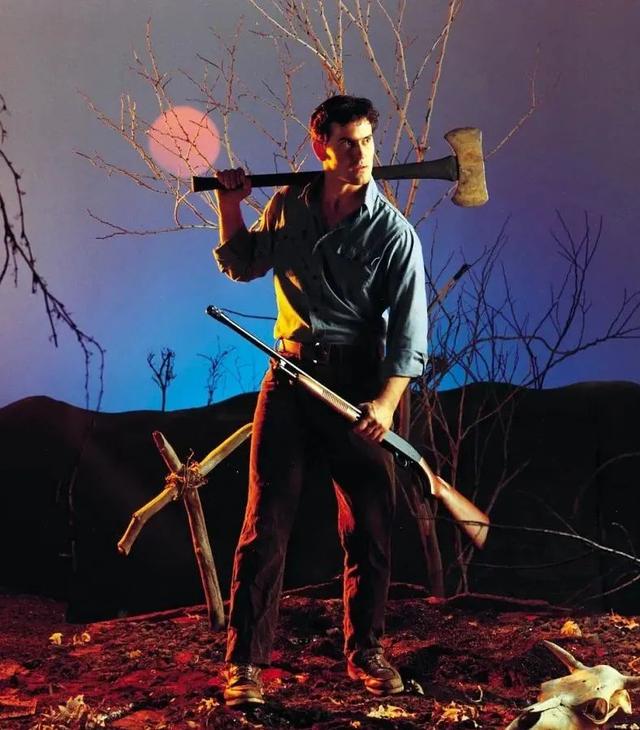

清朝官员丧礼情形

丧葬典礼,是中国礼乐文明中最为古老的礼仪制度之一,从遥远的先秦时期到当今的现代社会,丧葬典礼一直存在于中国社会中,乃系中国流传至今的诸多传统文明中影响最为深远的礼仪之一。按照中国传统文化的认定,丧葬典礼乃系“人生四大礼”之“开笔礼 、成人礼、成婚礼 、葬礼”中的重要组成部分,其在中国传统礼仪中的崇高地位,早在西汉时期就予以了确定。

成书于西汉时期,主要记载先秦时期礼制的儒家思想的资料汇编《礼记》在其《昏礼篇》中就对“丧葬典礼”予以过流程和侧重点明确:

夫礼,始于冠,本于昏,重于丧、祭,尊于朝、聘,和于射、乡。

也就是说,自先秦时期,人们就已经开始重视“慎终追远,民德归厚”的传统伦理道德和传统文化价值观念。丧礼的施行正是为了使人们慎重、肃穆地对待尊长、亲友的离世,从而达到别等级、厚人伦的教育和倡导目的。

作为贯穿社会各个阶层的基本礼仪,丧葬礼仪从古至今都备受历朝历代所重视。清朝作为中国历史上作为一个封建王朝,在儒家文化的巨大影响下,将中国的传统文化和文明礼仪进行了更深层次的发展和完善。

另外,作为少数民族入主中原地区的封建王朝,清朝统治阶层出于皇权稳固和封建统治的实际需要,也必须对封建礼制予以国家层面的绝对重视。礼制对于王朝统治、皇权稳固的巨大意义,清朝统治阶层也难得的拥有了极为清醒、理性的认识。

《钦定大清通礼》的开篇,就很好的体现了清朝统治阶层对于礼制的清醒认识:

伊古承天之道,治人之情莫善乎礼。

清代统治阶级为了"安上沧民,移风易俗”,历代皇帝都曾敕令官员修撰礼书广示天下,并号召臣民共同遵守,以期达到社会稳定、皇权稳固的统治目的。

作为和中国传统礼制最为重要的组成部分,丧葬礼制在清朝时期也得到了统治阶层的特别重视,自清朝入关之初,以爱新觉罗·多尔衮为代表的清朝统治阶层就对清朝礼制的创制做出了规定。

《清史稿·世祖本纪》记载:

元年七月,睿亲王多尔滚谕:"军事方殷,衣冠礼乐,未遷制定。近简各官,姑依明式。”

由此确定在礼制上“清承明制”的总体思想和规制。多尔衮病逝以后,顺治皇帝在顺治九年又逐步完善了“朝廷满官丧制”、“王以下祭葬礼”等明确的丧葬吏治。而后经过康熙皇帝、乾隆皇帝等数位清朝帝王的完善和发展,逐步形成了清朝在沿袭明制的基础上融入其特有的巧族风俗,将礼与俗、礼与法逐渐融合、转化的丧葬典礼制度。

本文就从皇室、朝臣、平民三个清朝时期最具代表性的阶层出发,以清朝丧葬典礼中最为重要的“治丧礼仪”为研究对象,对清朝的丧葬礼制予以浅要说明。

治丧礼仪即丧葬典礼完成初步准备之后,正式公开处理丧事礼仪。对于该项礼仪,清朝统治阶层一直秉承着“众生平等”的指导思想予以的相关规定和礼制约束。做没做到,暂且不论,最起码面对人生的最后一个典礼,清朝统治阶层也是给予了充分尊重的。

清代皇帝大丧

《清史稿·志六十七·礼十一(凶礼一)》记载:

三年之丧,自天子以至於庶人,无贵贱一也。有清孝治光昭,上自帝后丧仪,下逮士庶丧制,称情立文,详载会典与通礼。兹依次类编,累朝损益,皎然若鉴焉。

正是在这种“无贵贱一也”的思想指导下,清朝统治阶层对于丧葬典礼中最为重要的“治丧礼仪”,给予了流程几乎等同,只是规模上有所区别的“人性化”规定。

清朝时期的“治丧礼仪”共分为七项礼节,分别为:

1、死者亲属听闻计告后的奔丧之礼;

2、死者去世第二日的小殓礼;

3、皇帝为昭示对死者恩宠的辍朝之礼;

4、死者去世第兰日的大殓之礼;

5、生者为死者成服之礼;

6、生者为死者朝夕奠之礼;

7、死者亲属僚友吊丧、相赠之礼;

这一阶段将完成死者的"盖棺定论",是生者最后能见到死者的阶段。这些仪节大致按照时间顺序依次完成,是丧礼最为重要的阶段之一。

康熙皇帝棺椁

奔丧奔丧,即为亲属获知死者许告之后,前往参与治丧的礼仪。

对于“奔丧”的对象设定,和现今社会几乎等同,基本都为死者的至亲关系。当时清朝时期的“奔丧”才是真正意义上的奔丧,才是对于死者逝去的悲痛表达,并不是现在前往某地参加葬礼,鞠个躬、随个礼,就回来的“淡漠”表现。

明末清初三大家之一的顾炎武在其所著的《日知录》中,曾经记叙过清朝时期的“奔丧”情形:

奔丧者自齐衰以下,是古人于期功之丧无有不奔者。奔丧途中奔者哀至则哭,更有甚者因曰夜奔行,悲伤过度而身亡者。

古今人与人之间感情的逐渐淡漠,的确值得令人思考。

皇室奔丧礼仪:

对于清朝皇室人员去世后的“奔丧”礼仪,以清太宗爱新觉罗·皇太极驾崩时的记载最为详细。

《清史稿·志六十七·礼十一(凶礼一)》记载:

崇德八年,太宗崩。男自亲王讫牛录章京、朝鲜世子,女自公主讫奉国将军妻,集清宁宫前,诣几筵焚香,跪奠酒三,起立,举哀。固山额真、昂邦章京、承政以下官及命妇集大清门外,序立举哀。次日,奉梓宫崇政殿,王公百官朝夕哭临三日。其斋所,王、贝勒、贝子、公归第,部、院官宿署,閒散诸臣赴笃恭殿,固山额真等官及命妇,翌日暮还家。

这里对于奔丧的对象、奔丧的地点,以及奔丧的具体时间限制都有明确的说明。

另外,《清实录·圣祖实录》中还记载了亲王之间的奔丧事例,也就是多尔衮的弟弟——豫亲王多铎病逝以后,多尔衮前往奔丧的记载:

(顺治六年互月)丁丑,辅政德豫亲王多铎薨。王太祖武至帝第十五子,年三十六。摄政王师次居庸关,苏克萨哈等以辅政德豫亲王多锋讣至,王去缕易素,带泣。是日暮,驰入京城,临德豫亲王丧。德豫亲王二福晋请殉,摄政王再王慰解。

此,外藩、属国也要为皇帝、皇后奔丧。《钦定大清通礼》记有帝后驾崩后,朝廷会派遣理落院官员分别到外藩蒙古国颁诏书,外藩受遗诏后便遣其国台吉、公主、福晋等入京行叩谒礼,称奔丧。

朝臣品官得知皇帝、皇后丧,也可奔丧以表衷心。奔丧之人往往也会受到皇室嘉奖或恤典。

朝臣奔丧礼仪:

《钦定大清通礼》对于朝臣去世以后的“奔丧礼制”有着一下几项明确规定:

1、朝臣得知亲人讣告以后,要先"讣于有司",然后奔丧。

就是说,奔丧之前,要先行向该管部门请假,得到许可后才能奔丧。

2、奔丧要“待星而行,见形而止”。

就是说,禁止晚上奔丧。这一点,对照其上述顾炎武对于清朝时期奔丧的具体情形,就较为容易理解。清人奔丧一般都会较为悲痛,行为举止会很大程度上不受控制,为了防止奔丧朝臣出现意外,所以才会有了禁止晚上奔丧的规定。“人性化”规定思想的落实,可见一斑。

3、朝臣奔丧途中,应哀至则哭、哭辟市邑。

就是说,朝臣在奔丧途中,看到城镇、乡镇的大门也要大哭。

4、升自西阶,凭棺西面哭踊。

这里规定了到达死者家中以后,哭奠的位置。

5、尊卑相向哭,然后巧细询问亲人病故的原因,再次大哭。

平民奔丧礼仪:

据《钦定大清通礼》规定,清代士、庶人奔丧礼仪与品官大致相同。这一点和《清史稿》中记载的清朝统治阶层对待丧葬礼仪的“众生平等”思想也有一定程度上的吻合。

但是,对于平民阶层不奔丧或者不置办丧礼的行为,清朝统治阶层予以了法律层面的惩治规定。

《大清律例》规定:

凡闻父母(若摘孙承重与父母同)及夫之丧,匿不举哀者,杖六十、徒一年;若闻期亲尊长丧,匿不举哀者,亦杖八千。

小殓死者离世第二天举行小殓之礼,即生者为死者穿衣,加衾(尸体入殓时盖尸体的东西)之礼。

小殓之礼在先秦时期就已经开始存在,《礼记·丧大记》记载:

小敛,君、大夫、士皆用复衣、复袭。

这一点和现今社会的小殓之礼有所不同,古时为死者穿衣、于死者身上加盖东西,一般使用死者生前所用所衣物。而现今社会一般采购成品,完成该项流程。

乾隆帝地宫

《钦定大清通礼》记载:

陈小殓冠服,嗣皇帝奉以进,哭踊,视小殓毕,所司恭奉梓宫于宫中正殿,嗣皇帝哭踊,凭梓宫。

也就是说,清朝皇帝驾崩以后,在小殓礼中,有继位皇帝捧着大行皇帝的小殓衣物,然后恭敬的看着整个小殓过程。小殓之礼完成后,还要进行哭奠。

对于朝臣、平民这个阶层乃至现今社会中,小殓之礼的流程几乎等同,唯一不同的是,朝臣和平民一般以嫡长子或者嫡长孙将小殓衣物捧进。

辍朝这项礼仪就有了针对对象的单一性,指皇帝在某些特殊的皇室成员或王公大臣丧礼期间临时取消常规朝会,以示悲痛哀悼之意,成就生荣死哀之美的仪节。辍朝一般从死者去世第二天开始,具体辍朝时间除按国家礼制规定外,还可依皇帝个人意愿增减。

也就是说,辍朝只能有皇帝一人执行。

对于皇室成员,尤其是皇帝或者后宫成员的去世,《钦定大清通礼》有着较为明确的辍朝时间规定,细分下来一般分为四个等级,分别为:

1、皇帝、皇后、皇太后:皇帝或者嗣皇帝,自行决定;

2、皇贵妃、贵妃:辍朝五日;

3、妃、嫔:辍朝三日;

4、嫔一下后宫妃嫔:不辍朝;

清代皇后形象

当然,对于上述规定,都有着不确定性,其最终的决定权和解释权均掌握于皇帝一人手中。

除此之外,对于亲王爵位在身的皇室成员,有着辍朝三日;郡王、贝勒爵位在身,辍朝两日;贝子以下官员不行辍朝之礼的规定;

同样,对于上述皇室成员、朝臣的辍朝时间,除了有《钦定大清通礼》的规定外,还有着皇帝自行决定辍朝日期的特殊情况。

对于平民,则没有辍朝的情况出现,也没有相关规定。

大殓死者离世第三天行大殓之礼,即将死者尸体及相关遗物装入棺椁的礼仪。

对于死者去世第三天方才行大殓之礼的习惯,也在《礼记》中有所体现,这源于古人认为死者去世三日不复活才是永远离开人世的精神信仰。同时,大殓之礼也是为了给治丧者提供准备时间,为奔丧、吊丧之人保留见死者最后一面的机会。

也正是因为此为见死者最后一面的关键流程,所以大殓之礼也是整个治丧礼仪中最为重要、最为关键的礼仪部分。

皇室大殓之礼:

清朝皇帝驾崩后的大殓之礼,并不奉行“崩逝三日”的具体时间约束,我们以康熙皇帝为例,做出说明。

《钦定大清会典则例》详细记载了康熙皇帝崩逝第二日,继位的雍正皇帝对大行皇帝大殓之礼下发的谕旨:

十四日,谕:皇考教养文武大小臣工六十余年,孰不躬沐深恩,今一旦升遐,众心哀痛切,至大敛时,著令王贝勒贝子公文武大臣皆入乾清口内,令其瞻仰,得尽哀恋之情。是日戌时大敛。钦此。

而根据《清史稿·圣祖本纪》的记载:

十一月戊子,上不豫,还驻申昜春园。以贝子胤祹、辅国公吴尔占为满洲都统。庚寅,命皇四子胤禛恭代祀天。甲午,上大渐,日加戌,上崩,年六十九。

也就是说,康熙皇帝驾崩于康熙六十一年十一月十三日,而大殓之礼,在小殓之礼结束后的十四日就开始举行。

另外,雍正十三年,雍正皇帝驾崩以后,有着“皇帝于本日亲视小敛,至申时大敛”的记载,这说明和小殓之礼一样,大殓之礼也必须有嗣皇帝的亲自参与才可。

剩下的就是封建统治社会中皇帝驾崩后的旧例,穿衣、盖被、放置陪葬宝物等等流程。

朝臣大殓之礼:

除了奉行“三日”时间限制外,几乎和皇室大殓之礼等同。大殓除奉尸入棺外,也同时将生时所落齿、发卷表填入棺中,以求充实棺巧空隙之处。此时生者也要号哭致哀。盖棺加钉之后,品官还有漆棺之礼。官阶不同,漆棺次数也不同。

《钦定大清通礼》对此有着明确的记载:

三品以上比葬,每月三漆;五品以上月再漆;七品以上月一漆。

三品文官孔雀补服

平民大殓礼仪:

平民的大殓之礼,和朝臣相比,仅仅在于对棺椁的刷漆次数,仅有一漆。同时,平民的大殓之礼也有着将心爱之物置于棺椁的习俗。

大殓之礼完成后,也就彻底将死者和生者隔绝开来,死者也就等于永远的离开了。而后进行的生者为死者朝夕奠之礼;死者亲属僚友吊丧、相赠之礼;也和现今社会的“哭给活人看”一样,只是对于仪式的延续,对于逝者,已无意义。

作为中国历史上最后一个封建王朝,清朝统治阶层对于丧葬典礼的重视合乎统治阶层对于皇权稳固和王朝延续的理性考虑。清朝统治阶层对于丧葬礼制的规定虽然有着“众生平等、无分贵贱”的指导思想,但在具体操作过程中,因为地位、权势、财力等的不同,而逐渐形成了皇室、朝臣、平民三个主要等级阶层的区别礼制流程和时间限制。作为丧葬典礼的重要组成部分,清朝的治丧礼仪中体现的“慎终追远,民德归厚”的传统伦理道德,也是值得现代人思考的!

参考文献:《礼记》、《钦定大清通礼》、《钦定大清会典则例》、《大清律例》、《清史稿·志六十七·礼十一(凶礼一)》、《清实录·圣祖实录》、《清史稿·世祖本纪》、《日知录》

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com