立水桥士官训练大队80年代战友(文苑寻找一个兵)

蒙九龄 何羡坤提供

叶挺独立团成立 资料图片 何羡坤提供

相对于那些灿若恒星的将帅,蒙九龄也许是如此微不足道,如此不显山不露水,几乎就要湮没在历史的尘埃中。然而他的身影,他的血肉,他的生命,他的灵魂,始终在这支军队中,从创建开始,一直,都在。作为个体生命,也作为普通一兵,他已隐藏在人民军队的滚滚洪流之中,他的所有足迹都散落在了那个由鲜血和生命冲击形成的大平原上。

寻找蒙九龄,是寻找普通一兵,更是在寻找一支新型人民军队从创建一路走来的风雨历程。

一

2002年,正在负责编撰《中国人民解放军院校发展史》的国防大学教授苏士甲,致函中共贵州省委党史研究室,请求帮助调查一个叫蒙九龄的黔南人的出生地。

调查工作迅速在黔南布依族苗族自治州所辖12个县市展开。几个月过去了,其中11个县市陆续反馈查无蒙九龄此人。唯独在荔波县,调查人员寻访到蒙姓家族较为集中的县城南门街及周边时,发现了一个“蒙九岭”,据这个“蒙九岭”的亲属和街坊邻居介绍,“蒙九岭”一九二几年便从军离开了荔波,至今杳无音信。在蒙氏家族祖坟的墓碑上,调查人员也找到了“孝男蒙九岭”的字样。

但“蒙九龄”与“蒙九岭”,虽读音相同,却一字之差,就有可能是两个人。当这个结果提供给苏士甲教授后,得到的答复是名字不吻合,不可采信。

调查工作暂时搁置了下来。直到2005年8月,中共中央党史研究室在国防大学开设培训班,当时参与调查蒙九龄出生地的荔波县工作人员何羡坤,作为革命老区荔波县的代表被选派参加学习。学习期间何羡坤拜访了苏士甲教授,他向苏教授详细介绍了调查情况,苏教授建议他根据已掌握的蒙九龄系黄埔军校学生等情况,到中共中央党史研究室图书馆去查阅相关资料。在那儿,何羡坤翻阅《黄埔军校同学录》,“蒙九龄”赫然在第三期步兵科之列,姓名:蒙九龄,年龄:22岁,籍贯:贵州荔波,通讯地址:荔波县城南街。何羡坤按捺不住兴奋,土生土长于荔波的他清楚,荔波蒙姓人家尤其是城南街的蒙姓家族,世代都是布依族,因此蒙九龄必是布依族无疑。

当晚,何羡坤将这页通讯录的复印件送给苏士甲教授,苏教授认真对照分析原先荔波县提供的调查材料,认定虽然“龄”和“岭”二字有差别,但其他信息吻合,“蒙九龄”与“蒙九岭”确系同一个人,应该采信。至于为何出现这种音同字异的情形,大概是由于方言发音所致,即使随后发现也将错就错了。

回到荔波后,何羡坤查阅了能够找到的贵州省及黔南州出版的各种文史资料和人物传记,始终没有寻觅到有关蒙九龄的足迹。

其后的近3年间,何羡坤等人多次前往广州、南昌、郴州等地,寻访蒙九龄曾经学习和战斗过的地方,实地采访耄耋之年的知情人,终于沿着当年蒙九龄走过的足迹,捡拾起了他戎马倥偬的一生。

至此,一段尘封86年的峥嵘往事被揭开了面纱,一个当年出走乡关的有志青年南下纵横几省的崎岖脚印被收拢齐了,一个怀揣热血似的理想和信仰的普通一兵短暂而悲壮的人生被真实地还原了。

而此前的荔波县,除了极少数人依稀记得蒙九龄年轻刚毅的面容和听说过他以外,更多的人根本不知道荔波曾有此人,也不清楚他当初是跟随哪支部队走的,甚至他的个别亲属认为他是跟土匪走了……

二

1903年,蒙九龄出生于荔波县城南门街的一个布依族农民家庭,蒙家世代以务农为主,其父通晓文墨,除种田稼穑外,还开设私塾教授学生、替人写诉状打官司,属于当时比较殷实的家庭。站在南门街上,来往行人能够看见蒙家两层传统布依族木瓦结构的楼房,最高处正中央悬有“鹏程万里”四个黑底金色大字,似乎寄寓了蒙家对自己子孙的殷切期许。信奉忠厚传家的蒙家,至蒙九龄这一代,果真振翅飞出了蒙九龄这只大鹏,扶摇直上青天,翻越关山万重,一路引吭一曲碧血丹心。

幼时的蒙九龄周围不乏同龄的小伙伴,其中最令他佩服的要数邓恩铭了。邓恩铭是水族人,长他两岁,家住北门街。横过门前同一条街,蒙邓两家相距不过300多米。他俩和其他小伙伴经常围着大榕树捉迷藏、做游戏,到东门大井挑水、纳凉……

10岁时,邓恩铭从私塾转入荔波县公立两等小学校(原为荔泉书院)读书。两年后,10岁的蒙九龄也由私塾转入该校。他们共同的老师有高煌等。高煌是荔波县第一位留学生,也是荔波县“睁眼看世界的第一人”,他在日本主习高等理化和师范专业,回到荔波在两等小学校采用新式教法,注重对西方自然科学的传授,同时他积极向学生们介绍国内国际形势,宣扬孙中山的革命主张,培养学生的民主精神,使邓恩铭和蒙九龄等一批进步学生,萌发了反帝反封建、立志报国的思想,为他们走上革命道路奠定了最初的思想基础。

1915年6月,高煌老师带领学生走上街头,开展反日讨袁的爱国运动。邓恩铭慷慨激昂地演讲,号召群众抵制日货,当他看见自己的二舅仍戴着一顶东洋帽时,上前一把抢下帽子,摔到地下狠狠地用脚踩。见此情景,蒙九龄也将自己穿的一双东洋袜子脱下,划一根火柴烧毁了。

1917年8月,邓恩铭辞别亲友,出走黎明关,踏上了北上求学之路。蒙九龄站在送别人群中,看着邓恩铭瘦小孱弱的身影越走越远,越缩越小,禁不住喉结哽咽,泪水滚落……

蒙九龄以优异的成绩毕业于两等小学校后,考入都匀初级中学。这期间,他与远在济南奔波参加学生运动、工人运动和筹备建党的邓恩铭一直保持着通信联系,受到其先进思想的熏陶和影响。

1922年,一支滇军奉命南下广州讨伐陈炯明叛军,队伍浩浩荡荡地途经荔波县城,正愁报国无门的蒙九龄,征得爹娘的同意,毅然投笔从戎,加入其中。他一身戎装,跟随着队伍,走过大榕树,经过家门前,心里默念:别了,生我养我的故乡;别了,疼我爱我的爹娘;别了,樟江水、大榕树、东门大井、荔泉书院……他强忍泪水,加快脚步,踏着青石板路,继续向南行进。他太熟悉脚下这条黔桂古道了,它横过自家门前,自懂事时起,他便听惯了各种乡音,见惯了各色人等。给他印象最深的是那些替人背盐巴的穷苦百姓,他们佝偻着身子,肩头的背篓里装着沉甸甸的盐巴,拄棍一步一步地走在仿佛没有尽头的石阶上,烈日将他们的影子深刻地拓印在地上,汗水化作一道道小溪流浸湿了衣裳,流到青石板上,立刻被烤成了蒸汽;他们不时在他家中打尖,热火朝天地说着途中见闻,新鲜有趣的气息扑面而来,让他对山外的世界充满了憧憬。同样是黎明关,这是5年前邓恩铭由此走过北上寻求真理的关隘,出了这儿便离了乡关,成为异乡客了,今天他步邓恩铭的后尘来了,所不同的是他将南下追寻自己的理想,施展自己的抱负。谁料想,风萧萧兮樟江寒,壮士一去兮不复还,他和邓恩铭一样,自走出黎明关,便如一朵无根的白云,再没回到故乡的天空……

荔波的文史爱好者曾经总结了邓恩铭与蒙九龄的相同之处,竟10项之多。诸如同城、同街、同校、同老师、同龄人、同饮一井水、同为少数民族等,前头已有交代,自不必多言,还有同信仰、同参加北伐战争、同为中国革命献身等。这看似巧合,实乃必然,他们都生在长在荔波这片妖娆多姿的热土上,血肉里埋藏着这片土地特有的文化基因和性格密码,浸染着历史沿袭和现实风气。住在北门的邓恩铭北上激情建党,成为中国共产党的创始人之一;住在南门的蒙九龄南下参加建军,成为创建新型人民军队的参与者和见证人,殊途同归,分别在党旗和军旗上留下了最初的足迹。他们虽为不同民族,但志向一致,理想相同,声气互通,共同以淋漓热血写下了各自的血色人生,汇入了中国革命的滚滚洪流当中。

这在20世纪初偏僻闭塞的荔波,在这个吸一支烟逛遍全城的小县城,不能不说是一件令人拍案称奇的大事。

三

1924年冬,蒙九龄在广州考入黄埔军校第三期。正是从这一期学生开始,黄埔军校实行了入伍生教育。多年后,同期学生在回忆文章中说,当时因担任的勤务较多,而导致各种科目都是初学,没有学好。但正是这些勤务,使蒙九龄身临残酷的战争当中,不断地参加实际作战,为日后艰苦的军事斗争打下了基础。

1925年7月,蒙九龄入伍期满,正式升为军官学生,编入步兵科。此间他受到周恩来、恽代英、萧楚女等共产党人的影响,加入了共产党。

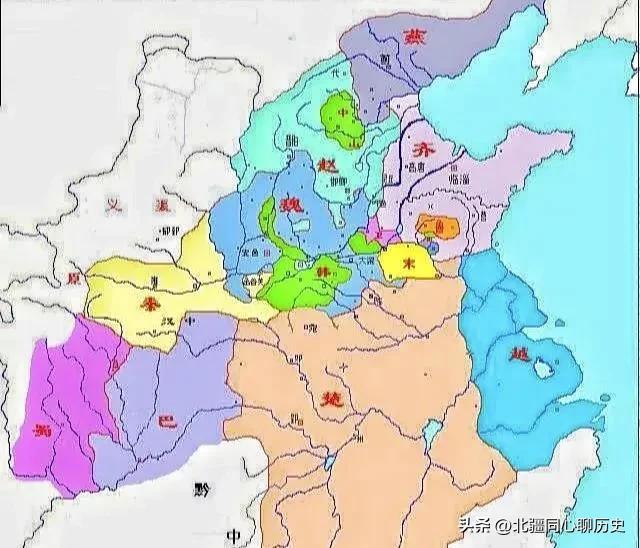

1926年5月,北伐战争拉开序幕,以黄埔军校中的共产党员为骨干,以铁甲车队全体官兵为基础组成了叶挺独立团,蒙九龄任该团连长,率部参加了汀泗桥、贺胜桥和武昌等战役。独立团担当“开路先锋”,所向披靡,被誉为“铁军”。

1927年8月1日凌晨2时,南昌城内静悄悄,年轻的共产党人周恩来、贺龙、叶挺、刘伯承、朱德等率领23000余名北伐军,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,南昌就此成为人民军队的摇篮和军旗升起的地方。全体起义人员一律胸佩红领带,像一束束激情燃烧的火苗,映红了胸中心头的理想与信念。经过4个多小时的激战,敌人缴械投降,起义部队完全控制了南昌城。

根据起义前周恩来与聂荣臻的约定,南昌城内战斗打响后从南昌发一列火车到九江的马回岭,以告知驻扎在那里待命的第四军25师73团的同志这边起义了,要求他们马上把部队拉出来,向南昌方向进发。南昌城内起义当天,下午一时,73团等部队以打野外的名义,将部队拉出各部驻地,按计划在下午六时前全部到达德安车站附近集中,73团1营担任后卫,闻讯赶来阻挠起义的张发奎卫队营被全员缴枪。待那列火车轰隆隆地赶到,起义部队立刻跳上火车奔向南昌城,第二天拂晓时分,全部到达南昌与主力会合。当时蒙九龄担任73团3营营长,他率部抢占德安车站西北端高地,居高临下,准备迎头痛击追敌,因此幸运地成为新型人民军队创建的参与者和见证人。在南昌起义参加者已知的1042人名录中,写有蒙九龄的名字,他的名字和照片还被展示在了南昌起义纪念馆的墙上。

起义后蒙九龄随新编25师南撤,率领3营参加两次攻占会昌城战役,分别在岚山岭阵地和城北丘陵地带发起进攻,配合歼灭敌军,夺取敌军阵地。9月,南昌起义军在三河坝兵分两路:主力部队由周恩来、贺龙、叶挺、刘伯承等率领直奔潮汕;朱德率领第九军教育团和25师共计4000多人留守三河坝,阻击敌人抄袭起义军主力的后路。自此,蒙九龄一直追随着朱德。

蒙九龄跟着部队经过三天三夜阻击伤亡过半,又闻主力部队已在潮汕失利,有人趁机提出就地散伙,各奔东西。朱德遂决定将这支唯一建制尚存的起义部队余部隐蔽北上,穿山西进直奔湘南。一路转移途中,部队除被敌军主力追杀和围剿,还时遭地主武装和土匪伏击,只能择山间小道逶迤前行。时近冬天,蒙九龄仍穿着南昌起义时的单衣和短裤,鞋子破了,拱出了脚指头。南方天气多雨,正庆幸着天空晴朗,一转眼便下起大雨,打在枝头叶上发出急促响亮的声音,像是许多急行军的脚步飞奔而过。饥饿考验着他的耐力,听着像青蛙一样咕咕喊饿的肚子,他和战友们四下寻找能吃的野菜;山中丛林密布,即使白天也难以透射进阳光,每到夜晚宿营更是寒凉浸骨。他发起高烧,说着胡话,头冒冷汗,浑身如水洗,折腾一宿,终于退烧了。再看看周围,伤病的战友因为缺医少药,得不到及时治疗,必需的枪支弹药也无法补充……

终于走到江西安远的天心圩,从师、团级主官开始,各级干部纷纷脱离部队,最后团以上干部走得仅剩朱德、陈毅、王尔琢3人。营长、连长们也携枪结伙逃走,有的公然拉走了一个排或一个连。某营长与蒙九龄平素关系不错,找到他说:“兄弟,现在部队不行了,跟哥一起拖枪带人另外去搞吧,也强过在这儿等死。”蒙九龄瞪了瞪他,斩钉截铁地说:“要走你走,我不当逃兵。”某营长无奈地摇了摇头,拉起一个连不辞而别了。此刻,部队面临着分崩离析、一哄而散,南昌起义留下的这点火种,有顷刻熄灭的可能。朱德召开大会重申了自己磐石一样不可动摇的信仰,随即统一整编了部队,共计800多人。

23000多人的南昌起义队伍,最后真正保存下来的,就是这800多人的家底。这点家底后来成为中国工农红军的精髓,更成为中国人民解放军建军的基础与核心战斗力。而蒙九龄,正是自始至终站在这支仅有800多人的队伍里面,而且自愿坚定地留下来浴血奋战的一分子。

四

作为黄埔生,蒙九龄具有扎实的军事理论素养,又在平定杨希闵、刘震寰叛乱,第二次东征、北伐战争和南昌起义等战斗中,积累了丰富的实战经验,逐渐展露了出众的指挥才能,朱德曾称赞他“善打阻击”。

三河坝分兵后,朱德开始从思想和组织上整顿部队,一贯重视培养干部的他,在原来南昌军官教育团的基础上,抽出力量成立“特务大队”,任用黄埔生李奇中、蒙九龄等主持工作。“特务大队”也叫学兵队或学生队,是学校性质的组织,负责培训官兵掌握军事知识,了解我军的宗旨、性质和任务,开展随营军政训练。后改称教导队,湘南起义爆发时称为湘南起义教导队,担负的职责却一直没变。

1927年12月,朱德、陈毅率领部队在广东韶关的犁铺头驻扎下来,进行休整。时任教导队队长的李奇中后来撰文《朱德同志教我们战斗》,详细回忆了朱德向他和蒙九龄讲解自己反复思考的新战术,李奇中和蒙九龄边听边记,一个上午不知不觉地过去了。他们回去将朱德讲的内容整理出来,便是新鲜实用的一课。随后,朱德又向他们讲了第二课、第三课……朱德还在丰富的战争实践和厚实的理论学识基础上,创造性地提出了自己的游击战争原则。李奇中和蒙九龄他们根据朱德的讲授,结合自己在实际教练中的体会,陆续整理编写成简单教范,经过朱德审定后,作为训练中的临时教材。紧张的训练先从教导队开始,学员们经李奇中和蒙九龄他们培训后,再带着教材到各营去担任教员。短时间内,朱德的新军事思想和新战术在这支队伍中得到了层层推广,整个队伍的战术水平迅速提高,并在以后的多次战斗中赢得了胜利。

在《中国人民解放军院校发展史》中,记载有由南昌起义军余部的教导队发展而来的湘南起义教导队,它们是我党自己创办军校的主要源头,是行军中办在脚板上的军校,肯定了作为副队长并积极参与其中的蒙九龄在我党我军院校发展史上占有一席之地。

五

1928年1月,朱德和陈毅率领南昌起义的余部和湘南农军一起,发动了宜章年关暴动,揭开了声势浩大的湘南起义的序幕。起义范围波及20多个县,动员起百万以上人民群众参与,前后历时近4个月,以武装暴动建立了湘南苏维埃政府和8个县苏维埃政权,开展了轰轰烈烈的土地革命运动,起义部队扩编到一万多人,是中共领导的创建新型人民军队的又一次大规模武装起义。

为支持郴县的武装起义,蒙九龄被从教导队派到郴县担任工农革命军第七师3团团长。第七师是以赤色游击队为基础成立的工农革命武装。为了显示革命军队的特点,这支部队的每一名战士的左臂都戴着一个红绸箍,干部则以3寸宽的红布条斜佩胸前,并胸佩一朵红绸花。

蒙九龄率部战斗在郴县、宜章、永兴、资兴等地,攻占县城,扫除顽敌,巩固新生的苏维埃政权。4月初,湘南各县工农革命军接到通知后,开始陆续经资兴撤往井冈山。4月7日,陈毅率工农革命军第一师机关和学兵营及湘南特委机关最后一批人员撤出郴县;4月8日,宜章、永兴、郴县、耒阳等县的工农革命军和自发跟随的人民群众近八千人汇集在陈毅麾下,向资兴县城进发。这支队伍庞大而杂乱,有白发老翁,也有小脚老妪,有的全家都跟来了。他们挑担推车,拖儿带女,弃家相随。队伍越走越大,沿途不断有人加入进来,一天只能走二三十里路。而此时敌人第十三军2师一个团正由永兴方向朝资兴扑来。为掩护起义军部队和人民群众安全转移上井冈山,蒙九龄临危奉陈毅之命,率领3团殿后阻击。在资兴县城内,两支部队开始了激烈的巷战,蒙九龄率领的部队着装不一,枪支极少,以大刀、梭镖等简陋武器为主;对方部队个个军装笔挺,清一色的汉阳造步枪。他们在每一条街巷展开激战,大刀、梭镖近距离地给敌人以有效杀伤,枪声、呐喊声、惨叫声交织在一起,久久萦绕在资兴上空。一时间,尸横遍野,血流成河。战斗自早晨坚持至中午,工农革命军损失惨重,大部分战士阵亡,边战边撤离县城,退至城郊的船形山上,敌人尾随蜂拥而至,船形山像一弯月牙儿,两头高中间低,工农革命军据险阻击,子弹打光了,就搬起石头砸向敌人;后又撤到山脚下的老虎山继续抵抗,到下午又有200多人牺牲,年仅25岁的蒙九龄和他新婚的妻子也在多处负伤后壮烈牺牲。

在蒙九龄牺牲80年后的2008年,何羡坤等人来到他牺牲的地方——资兴老县城。据当地八九十岁的老人告知,当年蒙九龄率领的3团官兵,在县城内阻击敌人,掩护一万多人的队伍沿着县城旁边的石板小道撤往井冈山。由于起义军队伍人多,加上许多家属孩子,行动迟缓,给3团阻击造成很大压力。这是一场没载入史册的阻击战,却是真正的恶仗与血战,持续时间长,敌我尸首堆积如山,战后只能一概就地掩埋了,从此,老百姓都管这儿叫“坟上坟”。

而蒙九龄的妻子至今没寻到名字,调查人员只了解到她是资兴人,与蒙九龄新婚不久。也许在她中弹仰面倒下的那一瞬间,那片浸透鲜血的土地已然野草蓊郁,鲜花盛开,她眼前重新浮现她的九龄郎吹木叶唱情歌的情景。那是他俩新婚的夜晚,踏着皎洁缠绵的月光,他俩并肩来到小溪边,蒙九龄抬手摘了一片枫树叶,横到唇间吹了起来,悠扬婉转的声音倾泻而出,溪流上雾气氤氲。他俩相互依偎着,蒙九龄对她深情地唱道:“妹是清亮一条溪,哥是溪边翠竹丛;日日翠竹映溪心,夜夜溪声伴竹篷……”而此刻,没有月亮,只有太阳,血红的太阳,黏稠如一滴硕大的血,正在急速下沉,天空倾斜了,太阳坠地了,溅开一天灿烂晚霞……伴随着木叶声声,她的九龄郎的歌声由远及近破空传来:“清溪从此伴翠竹,此后翠竹缠清溪;不求富贵不羡仙,只愿溪竹永相守……”

尽管血写的历史没有如果,但我还是想说,如果,我是说如果没有蒙九龄率领3团以近一天时间浴血奋战,阻击敌人,以全团几乎牺牲殆尽的代价,以自己年轻的生命拖住了敌人,赢得了起义军队伍安全转移撤往井冈山的宝贵时间,湘南起义大部队就有可能被中途截击溃败,“朱毛会师”就有可能无法实现,历史就有可能被改写。

六

寻找蒙九龄,我才发现作为个体生命,也作为普通一兵,他已隐藏在人民军队的滚滚洪流之中,他的所有足迹都散落在了那个由鲜血和生命冲击形成的大平原上。在那个非凡时代,他在一顶斗笠中、一领蓑衣中、一条标语中、一盏油灯中、一粒子弹中,可以说他无时无处不在,但我却很难将他的足迹从千千万万相同的脚印中剥离出来,也无法将他短暂如流星的人生敷陈为壮丽的史诗。相对于那些灿若恒星的将帅,也许他是如此微不足道,如此不显山不露水,更不属于“这一个”之类的宏阔叙事,但他的身影,他的血肉,他的生命,他的灵魂,始终在这支军队中,从创建开始,一直,都在。

而这支军队的源头与上游,是许许多多像蒙九龄一样的普通一兵,是他们以自己的精神血脉与信念胆气营养了这支军队,为这支军队打上了鲜明纯粹的底色。这支军队的旗帜也因为有了他们,一直牢牢地扎根在大地之上,扎根于人民之中,迎风猎猎飘扬,永远鲜红如一支进行曲。

在蒙九龄的家乡荔波县,土壤贫瘠的茂兰喀斯特地貌上,生长着两万多公顷原始森林,站在观景台上极目望去,锥状峰丛林海浩瀚恣肆,乘着清风,破着激浪,冲撞前来。单独一座山、一棵树、一株草,都不会产生这样有视觉冲击力和心灵震撼力的景象,是无数山、树与草,甚至鸟鸣、蝶舞与猿啼,手拉着手,肩并着肩,才形成了这挺拔向上的绿,没有破绽的绿,无边无际的绿。

而普通一兵蒙九龄正是这样一座山,一棵树,一株草。

因此,我要说,我是在寻找一个兵,更是在寻找一支新型人民军队从创建一路走来的风雨历程。

七

2011年11月27日,贵州省人民政府以黔府函(2011)第456号文件,正式追认蒙九龄为革命烈士。

(作者:简默,系山东省枣庄市作协主席)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com