联合国到底怎么样(我所认识的联合国)

作者:霁月

毕业于外交学院,2015年起供职于联合国

布满锐利礁石的海岸上,土墙与艾斯科防爆墙(HESCO)围出了一座接着一座的营地。

它们没有标识,没有门牌,分隔它们的只有一道又一道铁门,一区又一区报废的装甲车与生锈的飞机残骸,野狗的尸体,积水的土路,和可能仍埋着未爆弹的杂草丛。

营中,简易搭盖与集装箱改造的住房胡乱排列着。集装箱缝隙间,一扇扇窄小的窗户渗出的灯光,是陈年的茶色,泡着一个个异乡人,一言难尽的故事。

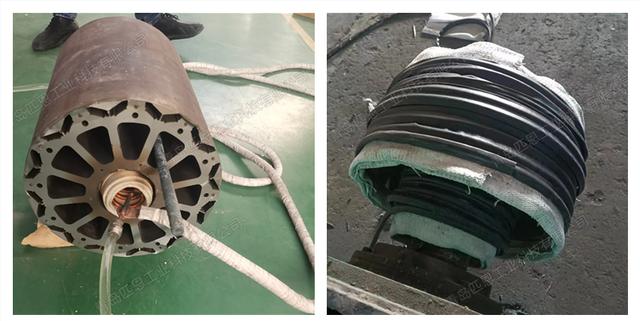

(索马里UN营地一角,作者提供)

2020年的某个夜里,我爬到营地唯一的天台上去吹风。

这里的夜晚总是寂静的。

云层很厚,遮住了湿淋淋的星光。临近的飞机跑道斑驳地亮着指引方向的地灯。

机场塔楼外侧,是高耸的清真寺,以及上世纪“黑鹰坠落”的荆棘之城——摩加迪休,塔楼内侧,参差停着沙丁鱼般泛着银白光芒的直升机与防弹车,“鱼头”朝向阴森森的夜海——一度以海盗猖獗而闻名的,亚丁湾。

这个时刻,在这样的黑夜里,我一旦闭上眼,便会失去方向,恍然不知身在何处。只听见,机关枪的声音来自远处特派团军队的演练场,闷闷的,像微弱的战鼓在空旷的营地上空回荡。

近处,低垂的高压电线迸发小火星的脆响,似篝火的木屑爆裂。

头顶,风沙里破损的UN旗帜,浸在黑黢黢的夜空里,不由自主地翻飞,发出猎猎之声,说不清是倔强的凄凉,还是凄凉的倔强,似朔风吹拂下的旌麾。

这一切,大概与古人所说的“四面边声”,也差不多了吧。

营地的尽头,传来一阵短促的哨声,是迫击炮弹(mortar)破空的信号。紧接着,空袭警报划破了夜空,尤如裂帛。

某暴力极端组织,将疫病的源头认定为“外国人”,以及众多“外国人”供职的联合国。因此,在疫情初现的第一个月,针对营地的暴力袭击,几乎参照三餐的时间表。

我胡乱套上鞋,往防空洞(bunker)跑去。

鱼贯而入的同事,有的睡眼惺忪,有的脸色漠然,有的嬉皮笑脸,还有的怀里抱着笔记本电脑,仿佛工作就是自己的命。

“Good evening.”

我们彼此打着招呼,在这个平凡的、春天的夜晚。

(索马里UN营地一角,作者提供)

(一)

从实习起,我作为联合国雇员,俗称国际公务员,前后已有六年。

若算上学生时代参加模拟联合国活动的时间,我与UN的渊源已逾十年。

(UN特别通行证,作者提供)

UN是一个庞大而复杂的“系统”,下属数十个机构,并非只有新闻联播里的安理会,也不是只有纽约总部的高大上。

它有时是各国外交官谈笑风生的宴会厅,有时是明星们慷慨陈词的演讲台,有时是大国博弈的竞技场,有时是历史书上的败笔。

(联合国总部大楼,图片来自网络)

但它“究竟是什么”,“究竟有什么用”,“是不是要完蛋了”,我说了不算,还是交给知乎去解答吧(手动狗头)。

对我而言,它只是数以万计的、来自世界各地的人道主义工作者在战争与和平的夹缝中救灾、扶贫、救死扶伤、助学、助人维权的职场。

那些长篇报告里的数据,新闻报道里的天灾人祸,在第一线的UN雇员与志愿者眼中,是一个个活生生的人,和一场场亲眼所见的超越人种和国界的惨剧。

我所认识的UN不在神坛之上,它在断壁残垣里。

(索马里流离失所者居住地。来源:IOM Somalia官网)

(二)

今年25岁的她,在13岁那年,被反政府的暴力极端组织掳走,被迫嫁给六十多岁的组织头领。没有轻易妥协的她,被禁足了整整一年。

第二年,才被允许出门,但也只是和其他妇人一样,穿着完整的只露出眼睛的黑罩袍,且必须与头领的其他几位妻子一起行动,互相监视。

(图片来自网络)

她试图逃走。

第一次,赤脚在长满沙棘的滚烫的荒漠上夺命奔跑了四个小时。途中,豺狼追逐她,活生生地咬下了她小腿上的肉。

躲躲藏藏不吃不喝三天后,终于辨清了方向,竟奇迹般地找回了家。

这并不是一个明智的决定。

组织的眼线早就盯紧了她的家门。不到一个小时,一个电话直接打到了他父亲的手机上:

“让你女儿,乘坐明天早上第一班出城的公车。你亲自把她送回来。”

女孩到家的第二天清晨,她的父亲打开门,门前赫然放着,四颗血淋淋的人头。

邻里无人敢出声。

生命的威胁奏效了。走投无路的父亲,就这样把女孩送回了虎口。

(图片来自网络)

老朽的头领不久之后便病死了,但她的自由仍没有到来。宗教法庭很快就给她指定了新的丈夫。

组织里丧妻的武装分子,或妻子数量仍有空缺(最多四位)的男人,都可以“继承”丧夫的女人。

由于她逃跑的“前科”,组织将她看管的异常严格,并且强迫她在新丈夫的监督下协助暴力乃至恐怖袭击。

丈夫恐吓不谙世事的她,如果“叛逃”反政府组织,她就会被送上政府军的法庭,被政府抓去处死。

(图片来自网络)

这也不全是谎话。

某些地方政府,的确曾经将所有的留在当地村镇的、武装分子的妻子,一次性用车载着,丢到荒郊野外去让她们自生自灭。至于她们的孩子,就留在镇上,不论是亲戚接手,还是自谋出路,一概不管。

横竖都是死,武装分子们就要她彻底断了念想。自此,她的命运与暴力极端主义紧紧地捆绑在一起。

(图片来自网络)

她藏过枪支弹药,传递过信息,也为其他的武装分子准备日常食物。取得丈夫的信任之后,她渐渐地有了可以独自出门买生活必需品地机会。

借口外出采买,她第二次尝试逃跑。这一次,她并没有回家,而是去了她旧时学校同窗的家里。

好心的同窗,将她的处境告知了村里的老妇人们——这些村落部族里生养了几代人的老妈妈们,有着最广的人际关系网,在宗教定义中,也拥有着某些不可侵犯的神圣地位。

(图片来自网络)

妈妈们静悄悄地在女人们中筹措了一小笔钱,当晚就将她送上了前往首都摩加迪休的飞机。

因为她们知道,贫穷的村落里全都是土生土长知根知底的人,一旦出现陌生人,就一定会被告发。

而摩加迪休作为首都,有来自全国各地的人,她只要穿上黑袍,就犹如汪洋里迁徙的一条小鱼,没有人知道她的来历。

这个没有身份证,没有户口,以部族关系(Clan)为核心的国度,这样的“潜逃”是可行的。

哪怕前途未卜,无人接济,这也是她活命的唯一机会了。

(索马里国内流离失所者居住区。来源:NRC官网)

她作为受助人 (program participant / beneficiary ) 第一次出现在我们面前的时候,散发着一种可怖的气息。

和许多与她经历相似的女人们一样,她们习惯了隐藏身份,恪守保守的宗教教义。只穿黑罩袍,不说话,不听音乐不看电视。

尽管政府已经通过各种方式核实了她被绑架的遭遇,她仍然在心理咨询师商谈的时候,给出前言不搭后语的假信息。

或者,她会在别人问问题时,发出一种轻微的弹舌音,既不表达肯定,也不表示否定。

(一名索马里妇女带着饥饿的孩子走到她的坟墓前,图片获1995年世界新闻摄影大赛奖)

绝大部分的受助人,在刚开始的时候,都是这样的情况。有的受助者,已经有明显的精神创伤。

例如,曾在武装分子占领地经历空袭的女人,会突然没有来由的尖叫,大喊着“无人机来了,来轰炸了。”

有的,则在受助时呈现一种“鬼上身”的状态,念叨着不为人知的语言,却被其他的受助人认为是一种通天的本领——在当地的文化认知里,“精神病”是不存在的。

还有的女人,十年的婚姻中生了十一个孩子,在部族首领向武装分子上交赎金并通过父系的亲戚协商了“离婚”后,由于一个人无法抚养这所有的孩子,武装分子抢走了她的儿子们,将他们培养成新一代的“战士”。

(图片来自网络)

在与她们接触的过程中,我时常问我自己,如果经历她们人生的是我,我会怎么样?

我不知道。我也不知道,这个国家将去往何处。

数十年的内乱滋长了暴力极端主义,混乱的政局与几乎不存在的“法治”让各方势力都有机可乘。索马里是世界上最腐败的国家,也是世界上劳动力最旺盛的国家之一:当地的人口高达70%年龄在30岁以下。

(摄影师詹姆斯·纳希特维于1992年所摄“索马里的饥荒”)

上一代人已经死去了,这一代人流落在世界各处,新一代的上层统治者与社会“精英”,几乎人人拿着双重国籍,甚至能说流利的德语,法语,瑞典语。

能改变这个国家命运的,可能是他们和她们,绝不会是我们。

在这片土地上,我们是彻彻底底的“外人”,不是救世主。但如果有人说,“外人们”所做的一切都是无意义的,那无异于是在说“生而为人,我们都会死,不如见死不救。”

任何居高临下的逻辑和态度,都是不可取的。

(图片来自网络)

所以,如果说过去的六年教会了我什么道理的话,那便是:“谈论世界格局和地缘政治有时容易,把需要的东西送到需要的人手上,才是更难办成的事。”

UN的工作人员,尤其是当地雇员,时常面临多重的危险。来自极端分子的恐吓电话并不新鲜,有几次,我们的医生甚至收到对方的胁迫,请求他为受枪伤的武装分子救治。

(针对UNICEF的一次袭击。来源:VICE NEWS)

2019年,我永远失去了一位当地同事。

前一天,我还与他讨论如何清点物资,第二天,他便丧生于恐怖分子策划的酒店袭击中。

那一天夜里,大家捧着手机,等待消息。直到他的家人前去医院认领尸体,我们都不愿相信,前一天还在我们眼前开朗大笑的人,竟会是这样的结局。

除了这样赤裸裸的杀戮,在这里,想办成一件事儿,我们面临的挑战还有很多很多。

(UNHCR管理的难民营。来源:CGTN官网)

某些跋扈的地方政府官员,或者部落首领,会借着“收保护费”的形式,对提供服务的工作人员施压。同事被“非法拘捕”或“口头恐吓”,或救助物资被地方官员无端扣下的情况,仅我亲身经历/亲眼所见的,已不在少数。

此外,提供物资的第三方也不都是善茬。

长期的物资匮乏,形成了一种以物易物式的讨价还价模式。无数次,订购了糖,却送来盐——仅仅是因为暂时找不到糖,所以不管你需不需要,反正都是调味料,你就必须给钱收下。

这些供应方很可能与某些官员勾结,提供物资的初衷,很可能本来就是为了中饱私囊。

在这样的环境中工作了几年,我当然也怀疑过,UN它作为一个世界上最大的国际组织,“究竟是什么”,“究竟有什么用”,“是不是要完蛋了”。

(索马里内陆某机场“候机树”,作者提供)

从未见过太阳的人,如何去关心宇宙的起源?在平凡人的生死一线面前,那些漂亮的报告,感人至深的陈词,秘书长的签字,安理会的举手表决,都可能是隔靴搔痒,甚至可能是故作姿态的。

但是,既然有人负责建构大国博弈的“世界观”,就必须有人负责解构人性的“方法论”。

因此归根结底,需要帮助的,是一个个活生生的人;

勇敢自救的,是活生生的人;

尝试帮助他们的,是人;

伤害他们的,阻断救援渠道的,也是人。

所以,每一个“是什么”背后,都必须有一个“怎么办”。

(摄影师詹姆斯·纳赫特韦拍摄的“苏丹和索马里的饥荒受害者”)

怎么帮助人们敞开心扉,怎么引导人们看见暴力极端主义之外的世界和价值,怎么劝说不信科学的人们接受医疗检查而不是依赖巫医的草药,怎么教会一辈子没有拿过笔的老人们学会写自己的名字,怎么让必须走几公里才能取到水的女性不再担心途中被人强暴,怎么让战火中的孩童想象和平的模样…..才是在UN工作的我们需要去解决的。

(三)

疫情染指非洲大陆后,众多医疗设施薄弱的国家立即停飞停航。从索马里政府宣布闭关,到UN决定紧急撤离,只有48小时的窗口。

我所供职的UN下属机构,仅雇员就有二三百人;整个UN,各国使馆,要撤离的更不知有多少。但援助项目仍要继续运行,总是要有人留下,也总是会有人选择留下的。

留下,就意味着一个人承担许多人的工作,并且在解禁之前,或者说,在疫情结束之前,都会被“困”在这里。

(UN交通工具,作者提供)

这是我“困”在这里的,第九个月。我是一个内向的人,对于被“困”,一向没有太多怨言。只要给我wifi,还有一点水和食物,我可以在屋子里待到弹尽粮绝。

同事们有时开玩笑,也会笑我仿佛是天生要干这一行一样:

“没见过比你更耐得住寂寞的了。好不容易周末,还成天躲在集装箱(改造的卧室)里,居然不觉得闷。”我只好笑笑。毕竟身为中国人,我对于“封闭式”管理的模式毫不陌生。而且吃惯了学校大食堂大盆菜的本人,对营地勉强及格的食堂烹饪水平也见怪不怪。

至于周遭同事,针对“没有咖啡机”“需要健身房”的微词,我更是有一种“何不食肉糜”的疑惑。

(图片来自网络)

但我的“随遇而安”也只是因为摩加迪休的营区条件尚好罢了。

在更偏远的地方出差的时候,平时习惯天天热水洗头的我,忍耐过一个星期用矿泉水洗脸的情况——因为水龙头里流出的是腥咸的海水。

在更艰苦的地方工作过的同事,也“骄傲地”形容过上床睡觉前要抖一抖被褥,防止里面藏着蝎子或蛇的“鬼故事”。

所以,在UN工作图什么呢?图不能洗澡,被炮击炮炸,还被当做是传播疫情的罪魁祸首吗?

(图片来自网络)

如果只是为了满腔热血,为了实现大义,为了乐于助人,国内还有很多的人需要帮助。

如果只是为了UN雇员这样的头衔说出来高贵冷艳,那么背井离乡到战火中来就只是一种给祖国添麻烦的行为。

况且,在不安定的地区,雇员们是不能携带家属的。也就是说,我们要么单身,要么孩子上了大学,要么是异国恋的勇者。

但即便UN已经如此艰难,每一年还是有无数的应届毕业生,挤破了头想要来此工作。

说实话,我也曾是TA们中的一个。从纽约总部的实习生做起,一路单打独斗,摸索着到这烽火狼烟中来。

(索马里UN营地一角,作者提供)

但每个人的人生都有着众多“偶然性”。是这些属于我的“偶然性”,让这份工作从“雄心壮志”变成了“顺理成章”;从“理想”变成了“合适”:

我喜欢探索外面的世界,愿意接触多样的文化,认同一些超越国家与人种的价值观,好奇那些大而化之的“国际条约”和“战略”如何影响着每一个鲜活的个体……

(图片来自网络)

同样重要的是,我向往着成为绝对的少数派——在第一线工作的、土生土长的中国人,尤其是中国女性,绝少。

我们除了要克服天然的语言壁垒(根据驻地需要,要求绝对流利的英语,法语或西班牙语为工作语言)之外,还要足够的独立,足够的有说服力,才能面对极端环境中更加根深蒂固的“男权”压制。

尽管不稳定的、具有危险性的驻外生活并不符合家人或大众对于“女性”与“职场”的期待,但人生最终,是我一个人的选择题。

(安理会前排视角,作者提供)

但说到底,这是一份与我专业相关的职业。它有着不菲的报酬,和优厚的福利。

它将我带出了“安稳的”舒适圈,又将我带入了更大的“不安稳”的舒适圈——我的身边的同事,来自世界各地,有着迥异的成长经历。

但无一例外与我一样,只是偶然地相聚在世界的某一个角落,而后偶然地,想把需要的东西,送到需要的人手中去。

(声明:本文系作者授权一界发布。因具体援助项目内容不便对外透露,本文所列信息有所增减改动。)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com