无线充电的实用技巧(如何提高无线充电效率)

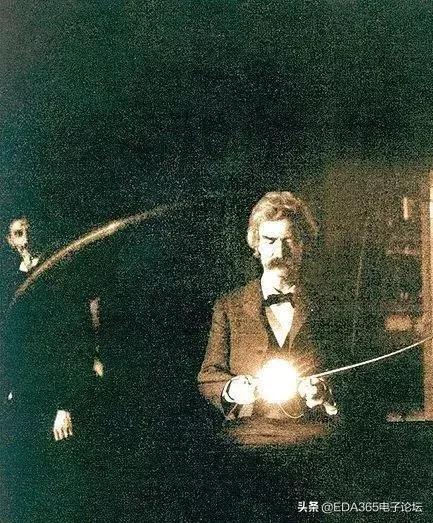

1890年,物理学家兼电气工程师尼古拉·特斯拉(NikolaTesla)就已经做了无线输电试验。磁感应强度的国际单位制也是以他的名字命名的。特斯拉构想的无线输电方法,是把地球作为内导体、地球电离层作为外导体,通过放大发射机以径向电磁波振荡模式,在地球与电离层之间建立起大约8Hz的低频共振,再利用环绕地球的表面电磁波来传输能量。但因财力不足,特斯拉的大胆构想并没有得到实现。后人虽然从理论上完全证实了这种方案的可行性,但世界还没有实现大同,想要在世界范围内进行能量广播和免费获取也是不可能的。因此,一个伟大的科学设想就这样胎死腹中。

1893年,特斯拉演示了无线电广播的可能性。4年之后,他获得了无线电技术的专利。然而,美国专利局于1904年将其专利权撤销,转而将这项专利授予马可尼。特斯拉的支持者认为,这一举动可能是受到马可尼在美国的经济后盾人物,比如爱迪生、安德鲁·卡耐基影响的结果。1943年,在特斯拉去世后不久,美国最高法院重新认定特斯拉的专利有效。这一决定承认他的发明在马可尼申请相关专利之前就已完成。不过,或许这样的判决也并不能说明问题。有些人认为做出这个举动是有特殊动机的,因为这样,二战中的美国政府就可以避免付给马可尼公司专利使用费。

2007年6月7日,麻省理工学院的研究团队在美国《科学》杂志的网站上发表了研究成果。研究小组把共振运用到电磁波的传输上而成功“抓住”了电磁波,利用铜制线圈作为电磁共振器,一团线圈附在传送电力方,另一团在接受电力方。传送方送出某特定频率的电磁波后,经过电磁场扩散到接受方,电力就实现了无线传导。这项被他们称为“无线电力”的技术经过多次试验,已经能成功为一个两米外的60瓦灯泡供电。这项技术的最远输电距离还只能达到2.7米,但研究者相信,电源已经可以在这范围内为电池充电。而且只需要安装一个电源,就可以为整个屋里的电器供电。

2014年2月,电脑厂商戴尔加盟了A4WP阵营,当时,阵营相关高层就表示,会对技术进行升级,支持戴尔等电脑厂商的超极本进行无线充电。市面上的传统笔记本电脑,大部分电源功率超过了50瓦,不过超极本使用了英特尔的低功耗处理器,将成为第一批用上无线充电的笔记本电脑。在此之前,无线充电技术,一直只和智能手机、小尺寸平板等“小”移动设备有关。不过,无线充电三大阵营之一的A4WP(“无线充电联盟”)日前宣布,其技术标准已经升级,所支持的充电功率增加到50瓦,意味着笔记本电脑、平板等大功率设备,也可以实现无线充电。

2017年10月,支持无线充电功能的手机大家庭,又迎来了3名新成员:iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X——它们都支持Qi无线充电标准,目的是给用户带来更大方便,手机本身看起来也更酷。

无线充电原理

电磁感应式

初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,比亚迪早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术。

磁场共振

由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量,是目前正在研究的一种技术,由麻省理工学院(MIT)物理教授Marin Soljacic带领的研究团队利用该技术点亮了两米外的一盏60瓦灯泡,并将其取名为WiTricity。该实验中使用的线圈直径达到50cm,还无法实现商用化,如果要缩小线圈尺寸,接收功率自然也会下降。

无线电波式

这是发展较为成熟的技术,类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。此种方式只需一个安装在墙身插头的发送器,以及可以安装在任何低电压产品的“蚊型”接收器。

无线充电技术听起来的确很有未来感,毕竟现在什么东西都在无线化。无线充电虽然符合当前技术的发展趋势,但是限制它受到市场欢迎的一个最大的因素就是充电效率不高。

目前行业普遍使用的无线充电标准为Qi,其大充电功率为15W,和高通的QC2.0快充规范差不多。但现在高通的快充技术已经发展到了QC4 ,最大功率可以达到60W,谁的充电速度更快可想而知。具体速度差异,可以参见近期国外开发者的一份报告,苹果在最新的iOS 11.2中解锁了7.5W无线充电,但是比起29W的充电头,速度实在是太慢了。

无论是早期的Nokia Lumia系列,还是三星近年来的旗舰机S6、S7系列等,都是采用电磁感应的原理,来实现无线充电的。

无线充电技术应用了电磁波感应原理,及相关的交流感应技术,在发送和接收端用相应的线圈来发送和接收产生感应的交流信号来进行充电的的一项技术, 用户只需要将充电设备放在一个“平板”上即可进行充电,这样的充电方式过去曾经出现在手表和剃须刀上,但是当时无法针对大容量锂离子电池进行有效充电。利行者手机无线充电电路原理图如下图所示:

最初由英国一家公司发明了一种新型无线充电器,它看上去就像一块塑料鼠标垫,这个“鼠标垫”里装有密集的小型线圈阵列,因此可产生磁场,将能量传输给装有专用接收线圈的电子设备,从而进行充电。接收线圈由磁性合金绕以电线制成,大小和形状都与口香糖相似,所以可以很方便地贴在电子设备上。将手机等放在垫上就能充电,并能同时给多个设备充电。充电技术此前已经出现,但这项新发明更为方便实用。手机等设备只要贴上接收线圈,放置在“鼠标垫”上的任一位置都可充电,不像以前的一些技术那样需要精确定位。几个设备同时放在垫子上,可以同时进行充电。充电器产生的磁场很弱,能够给设备充电但不会影响附近的信用卡、录像带等利用磁性记录数据的物品。

无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为系统供电。

经过电源管理模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电供给初级绕组。通过2个电感线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为电池充电。

变化的磁场会产生变化的电场,变化的电场会产生变化的磁场,其大小均与它们的变化率有关系,而正弦函数的变化率是另外一个正弦函数,所以电磁波能够传播出去,而感应电压的产生与磁通量的变化相关,所以线圈内部变化的磁场产生感应电压,从而完成充电过程。

手机无线充其原理其实很简单,就是将普通的变压器主次级分开来达到无线的目的。当然,无线充的工作频率比较高,甚至可以抛弃铁心直接线圈之间就可以达到能量传递的作用。

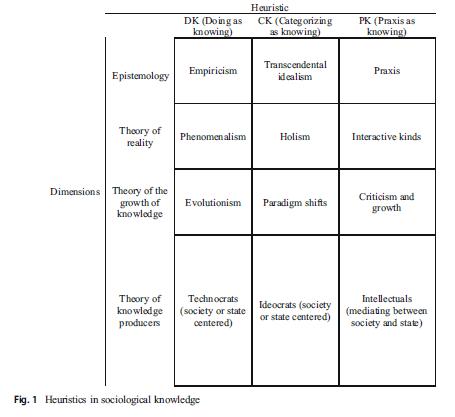

无线充电原理上的三种常见方式对比如下,从图中可以看出,电磁感应式是目前转换效率最高及体积最小的,最适合用于便携设备中。

无线充电系统分为发射端与接收端,所以充电效率影响因素得从这两方面去找。

发射端上,也即无线充电器

原理相似,但各家的设计方案的优劣,电路设计各接点的损耗,直接影响了充电效率。

1. 三极管损耗

导通内阻较小,系统的转换效率就高。内阻低的,成本会相对较高。

2. 发射端与接收端不能及时匹配,产生损耗

发射端的功率输出会根据接收端灵活调整,过多的发射功率会在与接收端的匹配时产生过多的功率损耗。

3. 发射端开关功率损耗

发射端即是一个开关电源,开关驱动信号无法做到同步开或关,系统在这个段会产生很大的开关功率损耗。

4. 电磁线圈损耗

运用在无线充电领域的电磁线圈多分为单层和双层。采用双线双层的线圈对整个系统效率的提升更有利。但线圈本身均有功率损耗

5. 其他损耗

接收端上

无线充电系统接收端是对无线充电效率影响最大的。尽管接收端是被感应端,但是发射端的发射功率是根据接收端做灵活调整。

情况是这样:

工作过程中,发射端和接收端进行实时通讯,发射端通过接收端的功率反馈信息,实时调整发射功率。但接收端的反馈信息因其负载因素,是不断变动的,这就要求发射端及时调整功率输出。正是这不断调整的过程,会有太多功率损耗。

损耗详细分析

分析一下发射端的情况,看发射端哪些模块对充电效率影响较大,应该如何处理。

我们从电路设计和结构设计上去分析影响充电效率的因素。

一、电路设计考虑

1. MOSFET器件导通损耗

在5V的全桥充电系统中需要用到4个功率MOSFET,全桥结构,两种情况:

一种是4个NMOS管,另外一种是2个NMOS和2个PMOS。

系统在工作的过程当中至少有两个管子是导通的,所以在发射部分功率MOSFET的损耗是最大的。

为了减少损耗,就需要考虑采用低导通内阻的管子,比如:

上表对应的MOSFET参数对应的导通内阻相对较小的情况,系统的转换效率会比较好。

当然MOSFET的低导通内阻与成本存在一定的关系,如果导通内阻很低,成本会相对较高,从系统设计要折中考虑,找到一个好的平衡点。

2. 主控制器控制、控制响应不及时产生的损耗

在磁感应式无线充电系统中,接收端是被动感应端,理论上来讲,发射端提供多少功率,接收端就可以接收到除损耗之外的所有功率。但在实际应用当中发射端的发射功率是根据接收端灵活调整的,过多的发射功率会在接收端的整流部分和降压部分会造成过多的功率损耗,所以为了尽量减少不必要的损耗,就需要对接收端的功率输出做精确控制。

在系统工作过程中,发射端和接收端通过一个2kHz的调频载波进行实时通讯,所以发射端通过解调可以得到一个接收端的功率反馈信息,再根据这个信息实时调整发射功率,以确保有效功率的最大化传输。

但对接收端负载来讲,并不是一个恒定的稳定输出,多数情况下输出会有一个电流快速变动的跳变,对应的调制信号也会产生快速变化,这就要求发射板的主控制器能及时处理这些解调信号,从而及时调整功率输出。

主控制器的主频在一定程度上决定了处理器的处理能力,也就决定了对负载变化的调整速度,也最终决定了有效功率的情况。

另外关键的一点是,要对输出功率精确控制就需要对PWM驱动信号精确控制,驱动信号是一个110KHz-205KHz的一个占空比50%的方波信号,所以PWM驱动信号需要以1KHz以下甚至以100Hz的阶梯进行变频输出,这就要求主控的PWM控制单元性能要足够好才能满足要求。

3. 开关死区损耗

发射端我们完全可以看作是一个开关电源,通过MOS的开关来产生振荡信号,所以系统的开关损耗是在所难免的。

为了减少损耗,理论上就要求PWM控制信号的上升和下降的时间足够短,如下图:

在5V全桥系统中,上半桥与下半桥同一时间只能开一个,即Q1和Q4或者Q2和Q3同时只能导通一组,如图红色箭头部分为正常电流路径,两组管子交替导通,产生振荡,输出功率。

全桥电流路径

但开关驱动信号即PWM信号实际上无法做到同步开或关,如果有一个时刻Q1和Q3或者Q2和Q4会同时导通,出现瞬间短路的情况,系统在这个很短的时间段会产生很大的开关功率损耗,我们设计时需要避免同时开的情况,需要做一个死区处理,但如果处理不当,死区时间过长,系统的损耗也就加大。

要解决好这个死区的根本点其实就是PWM时序的控制。也就是在确保Q3关闭之前才开Q1,反之亦然。

所以可以从两个方面来优化这个时序问题,减少死区。

一是从软件调整,主控通过调整PWM时序来改善死区问题

二是从硬件上去做延时处理,尽量缩短死区时间。比如一些简单的RC延时电路:

通过选取合适的RC值来调整RC电路的充放电时间,达到延时的效果,从而有效减少死区时间,提高充电效率。

当然,有些驱动芯片已经在死区及延时上做了考虑,设计人员要根据具体芯片方案去考量。

4. 线圈损耗

目前市面上用的比较多的是A11类线圈,但又分单层和双线双层:

对于线圈来讲,有几个参数比较重要,最充电效率影响较大:

1、 Q值,即品质因数

2、 自身的涡轮损耗

3、 直流内阻

在10KHz频率下我们测得两类线圈的参数如下:

具体参数如下表:

从数据上来看,双线双层不管是在Q值上还是直流内阻,都比单层要好,至于自身的涡流损耗,可能在大功率比如5W的情况下双层的自发热情况会比单层要大,但实际在使用的过程当中至少目前我们的接收负载很少达到这个高的功率输出,一般都是3.5W-4W。

所以总体来讲,采用双线双层的线圈对整个系统效率的提升是有帮助的。但单层线圈与双层线圈从成本上来说也有一定的差异,系统设计时需要根据要求去折中考虑。

5. 各芯片模块的自耗电损耗

无线发射部分电路主要包括以下几部分:

1、 主控

2、 驱动芯片

3、 功率MOSFET

4、 运放芯片

5、 部分逻辑器件

以上各部分元器件在工作的时候本身就存在自耗电的情况,集成芯片如果设计合理在自耗电上会有较大改善。

6. 其它损耗

除了以上几点原因以外,电流的采样精度和系统输入电压的稳定性也会一定程度影响系统的工作效率。

所以如果对效率要求较高,建议电流采样部分用差分式高精度运放,同时layout的时候采样信号的输入采用差分走线,尽量减少外部干扰。

另外要确保输入电压的稳定,电压波动过大对系统解调会产生干扰,从而使通讯不正常,不但影响功能还影响充电效率。

结构设计考虑

另外,可以从产品的结构ID方面入手来进一步改善系统转换效率,比如通过结构设计尽量让发射线圈和接收线圈对位准确。

保持接收线圈D2位于发射线圈D的正上方,且垂直距离Z保持在3~5mm左右可以达到效率最大化。

其实在WPC规格书里面还有两种发射线圈A1和A5,如下图

线圈的中央有一个磁铁,当把接收器放在上面的时候因为磁力的作用会有一种吸附力,可以使接收线圈和发射线圈更好对位,从而提高传输效率。但后来发现这个磁铁的强磁场对接收设备有影响,所以一般不建议采用。

另外在产品结构方面也可以做些辅助对位措施,比如加一个卡扣或者凹槽之类的,或者在发射线圈正上方做一些明显的丝印符号,可以给用户一个提醒。

无线充电技术两大联盟

尽管无线充电技术,从原理上来说比较简单,具有初级物理知识便能够理解,但是具体到产品应用层面来说,需要解决的技术问题还是比较多。目前市场上无线充电技术有两大联盟:一个是WPC,而另一个是A4WP

为了推广无线充电技术的发展,2008年12月17日,飞利浦电子、德州仪器、国家半导体等几大公司携手组建无线充电联盟WPC,共同制定无线充电标准Qi,以提高不同产品的兼容性。Qi 采用了目前最为主流的电磁感应技术。2010年8月31日,无线充电联盟在北京宣布正式将Qi无线充电国际标准引入中国。目前该联盟已有109家企业参与。在WPC联盟会员中,手机行业率先加入,包括三星、华为、诺基亚、黑莓等。

WPC主要会员之一的德州仪器(TI),推出业界首款无线电源传输控制芯片套片。该套片包含一片bq500110单通道发射控制芯片,一片bq51013单通道接收控制芯片。TI的无线充电方案,发射端有19V供电和5V供电两种。目前市面上出售的无线充电套件,基本都是非5V供电的,比如12V、19V,使用的方便性会受影响,需要一个专用的电源给他供电,手机配送的适配器、电脑USB口无法给它供电。TI是最早量产无线充电方案公司。

TI的无线充电开发板

而在今年五月初,作为磁共振技术支持者的高通公司,联手三星、 Powermat成立了无线充电联盟A4WP,主推磁共振技术。A4WP的无线充电技术不仅支持自由摆放,还支持同时给多个设备充电。

IDT公司 (Integrated Device Technology, Inc.)开发基于共振技术的集成发送器和接收器芯片组,用于英特尔的无线充电技术。

便利性是促使消费移动解决方案最先采用无线技术的关键因素之一。手机、平板电脑、媒体播放器、移动电视等不同的移动设备需要不同接口连接器的各种适配器,这意味着为了给移动设备充电,人们需要携带很多不同的连接器和适配器。拥有强大的支持性基础设施和生态系统的通用无线适配器,可以解决这些需求。在汽车、咖啡店、图书馆、餐馆、火车、飞机、办公室中提供无线充电,将满足人们所需的便利性。

IDT的无线充电方案

尽管在手机、笔记本电脑、小家电等领域可以使用无线充电技术,但是市场份额最大的还是手机领域。无线充电 技术动向综上所述,可以概括为几点:

第一:简单的原理

高中物理学的电磁耦合原理,产业界也很熟悉,从RFID延伸出来的技术,也很容易接受。接收端就一片或者两片芯片(最终会单片方案),一端接充电线圈,一端接电池。很多公司开始推出系列芯片,会加快无线充电知识的传播和普及。

第二:麻烦的工艺

手机中多余的空间,尤其是智能手机,是很难腾出来放置一个大的充电线圈的。

如图所示:

这个直径在40mm的圆形线圈,下面还要加一片厚度在0.8-2mm无机磁性材料(即使用微航有机磁性材料也要 0.2mm厚度)手机厚度要增加,这个组件若放置在手机电路板上,也占据空间,挤兑其他元件。

所以,所有做手机结构设计的工程师都头痛,这制约了或者说阻碍了无线充电产品的发展。成为拦路虎。

有些公司推出0.53mm厚度的无线充电接收线圈(天线),有希望推动无线充电技术在手机中普及:

专注电子工程技术

EDA365(http://www.eda365.com/)平台成立于2006年,中国最大的互连设计专业论坛。整合电子产品开发所需用的设计工具、实际设计知识,以及丰富的工程技术设计和测试案例实践等诸多方面经验,为工程师提供设计培训演练、解疑答惑、就业实习、升级求职以及设计外包等专业服务。专注电子工程师能力提升和价值体现,是最具人气的电子工程师互动社区。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com