周雨上了哪个大学(周子雨的升学圈子)

北京高校外迁的速度加快了。

日前,雄安新区首批四所北京高校——北京交通大学、中国地质大学(北京)、北京科技大学和北京林业大学正有序推进雄安校区建设。8月24日,北京体育大学召开2022年秋季开学工作部署会时宣布,启动雄安校区规划筹建工作,成为第五所确定在雄安建设新校区的北京高校。

值得注意的是,与布局雄安相比,有更多高校将目光转移至京郊。近日,首都医科大学投资69亿,在主城区的五个校区之外,又在大兴建立校区;10月5日,中国人民大学通州校区首批建设项目竣工;7月26日,北京信息科技大学正式启动学校主体搬迁至昌平新校区;6月,首都体育学院延庆校区招标方案获批,正在加速推进。

而为了吸纳高校离开中心城区,“十四五”时期,北京市宣布将努力实现“区区有高校”的目标,中心城区的高校则纷纷腾退。这意味着北京市高校布局,在历经两次外迁之后,再一次迎来彻底变革。

北京高校,持续“下沉”

在京高校“下沉”,主要有两个流向:一个是雄安,一个是京郊。此外,辐射京津冀、布局周边城市也是个别高校的选择。

可以发现,与布局雄安相比,有更多高校正向京郊转移,如北京大学昌平校区、中国人民大学通州校区、首都体育学院延庆校区、北京电影学院怀柔校区。此外,还有不少在京高校选择远赴津冀及其它周边城市,如北京协和医学院天津校区、位于山东的对外经济贸易大学青岛国际校区、位于河北的北京理工大学怀来校区。

迁出:中心城市“大幅降温”北京高校持续“下沉”,首先源于为中心城市“减负”的必要需求。在北京土地资源有限,但高校持续扩招的大背景下,师生数量不断增加,教学资源异常紧张,有限的空间成为制约高教发展的重要因素之一。

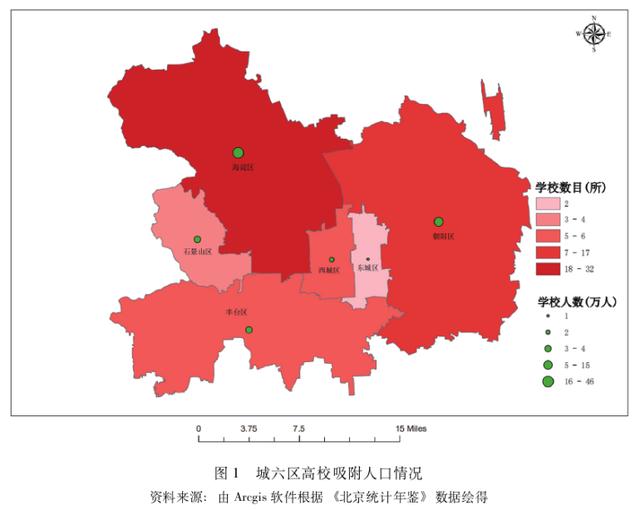

据《北京统计年鉴》2019年相关数据统计,在北京市区域内,以西城区、东城区、海淀区、朝阳区、石景山区、丰台区为中心城区的“城六区”面积仅占北京市总面积的8%,常住人口却占全市的59%,全市超过8成的高校师生集中在人口密集的“城六区”,达到70.7万人,其中海淀占了60%以上。

截图自《疏解非首都功能背景下高校外迁问题研究》

而在京高校的迁出,一方面缓解了北京“城六区”的人口高热,另一方面便于高校自身空间升级。“办学空间不足,是多年来困扰学校事业发展的重要因素。”即将落户雄安的北京交通大学在官网文章中指出。

据相关介绍,在海淀区建有东西两个校区的北京交通大学,教职工和学生多达3.7万余人,校区总面积不足1000亩,许多重要平台和项目需在校外租赁实验空间,而北京交通大学雄安校区规划占地面积为2600亩,能够有效解决空间不足的问题;同样位于海淀区的北京林业大学,总占地面积多达13176亩,但其中实验林场占了12480亩,校本部只有696亩(含家属区),而该校在校生人数超过2.6万人。相比之下,北林大雄安校区规划占地面积为2200亩,办学空间能够得到大幅提升。

在2021年北京市人民政府印发的《关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》中,提出有序疏解中心城区部分普通高等学校,压缩高等院校中心城区在校学生规模,北京电影学院、北京信息科技大学等高校新校区建成投用,首都医科大学、首都体育学院等高校新校区加快建设,实现中心城区校址整体腾退。而腾退出的城市空间,将用于进一步响应北京市“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”的城市战略定位。

迁入:京郊、津冀“嗷嗷待哺”另一边,对于高校迁入地而言,北京中心城市高校的到来,不仅能够促进当地教育水平的提高,同时还能够推动当地经济的持续发展。

据中国人民大学教授周光礼估算,如果北京地区有10所高校将主要教学资源迁至雄安,就能直接或通过拉动经济、创造就业等间接方式,带动约100万人口的流动。“这100万人口中的大部分属于高学历人群,对于雄安当地产业结构的升级以及社会经济发展的作用不言而喻。”

如作为北大新工科的重要布局,北京大学昌平校区曾经诞生了我国第一台原子钟,第一只返波管,第一片大规模集成电路,第一台百万次计算机……2021年9月,北京大学昌平校区迎来来自北大计算机学院的首批进驻师生,10月,北京大学便与昌平区联合筹建北京大学昌平产教研融合创新中心,打造“学术链 创新链 产业链”充分融合,重点布局北大应用学科创新平台集群,以及相应的成果孵化和转化配套服务平台。

2021年10月,《北京市“十四五”时期教育改革和发展规划(2021—2025年)》中,疏解中心城区部分教育功能的举措仍在持续,并将推进沙河、良乡高教园区向大学城转化,建设结构合理、要素齐全、职住平衡、充满活力的科教融合新城。并提出,研究推进相关高校到郊区落地,努力推进实现“区区有高校”的目标。

这也意味着,在京高校的迁入地将迎来更加富有战略意义的规划和布局,而“均衡”将是北京高教资源重组的重要落脚点之一。

“区区有高校”,全面推进

值得注意的是,不止北京作为直辖市推进“区区有高校”的目标,不少省份也正努力实现每个地市至少有一所本科高校的目标,并积极探索高水平大学扎根非省会城市的建设方式。

早在2017年,《广东省教育发展“十三五”规划(2016-2020年)》提到,促进高等教育资源下沉到中等城市和产业聚集区,充分发挥高等教育资源的聚集效应,力争实现每个地市至少有一所本科高校的目标。2019年11月,广东省《加快推进粤东粤西粤北地区新建迁建高校建设行动计划》发布,明确建设阳江市本科高校(筹)、揭阳市本科高校(筹)、汕尾市本科高校(筹)3所本科院校,加大财政支持,加快人才引进,并分别由华南理工大学、广东工业大学、深圳大学进行对口帮扶。

自2017年起,广东药科大学落户云浮、广东技术师范大学落户河源、广东金融学院落户清远、广东工业大学落户揭阳、华南师范大学落户汕尾、广东海洋大学落户阳江……广东省正逐渐实现本科院校在地市全覆盖,粤东西北地区的高教弱势的局面有所改善,进一步破解广东全局高教发展不平衡的瓶颈,向教育强省、人才强省迈出了扎实的一步。

2022年3月,教育部官网刊发“浙江省对标共同富裕示范区建设努力办好人民”一文,其中浙江省提出积极探索“一所城市至少一所高水平大学”的建设新模式,推进地方高校高水平建设,加快打破优质高教资源布局不平衡格局。此举意味着浙江省也在优化高校布局中迈出了重要一步。

2022年7月,《江西高等教育高质量发展实施方案》印发,深入落实高校服务江西经济社会发展“十条措施”,开展调整优化学科专业设置专项行动,加快推进产教融合。打造“城校共生”发展模式,在每个非省会设区市重点建设1-2所区域高水平大学。

去年5月,《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》发布,为城市高教的发展注入了一剂“强心针”,文件提到,优化高教资源布局,促进区域协调发展,支持一批在京中央高校疏解转移到雄安新区,支持一批南疆高校建设;支持一批中西部地方本科高校建设;支持一批优质医学院校建设;支持一批本科师范院校建设。

高等教育是促进社会进步和构建新发展格局的重要载体,其数量和质量直接决定了人才的数量和质量,更是一座城市崛起、一个地区经济发展的强力引擎与重要基石。相信高校“移居”、填补“空白”能够为区域高等教育高质量发展按下“加速键”,缩小地方差距,为地方提供高校智慧与人才支撑,实现高校建设与地方发展的“双赢”局面。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com