宁夏固原砂锅小揪面(老固原四大名吃现在还剩几个)

固原的小吃种类很丰富,一直以来,米家的糕点,马家的捞面,哈家的醋坊杨志和的泡馍馆,是固原城里众人皆知的四大饮食名店。然而稍有点年纪的人,对现在的这种“排名排序”并不以为然。他们会说,米家的糕点,那当然应该排在第一位,清顺城嘛,百年老店了。

可解放前,固原的四大名吃,那是这样说的:米家清顺城,苏家是麻食;妥师傅的羊肉泡,哈赤儿的羊肉包。

谁知道呢。

如今,固原的小吃更丰富了,烤馍锅盔、燕面糅糅现在到处卖。吃惯了细米白面偶尔吃点粗粮也不错。晚上,老汽车站附近的一个小吃城灯火明亮,走进去别有洞天,一个个烧烤店林立,伙计们热情地招呼客人。

据说固原城里有兄弟俩门对门开了两家其貌不扬的烧烤店,我不懂规矩,有一次大中午驱车从西吉赶过去吃,没想到人家只有晚上营业。吃过的人都说特别好吃,尤其自从胡锦涛吃过后,这兄弟俩的羊头一下子摇身一变成为国宴极品。

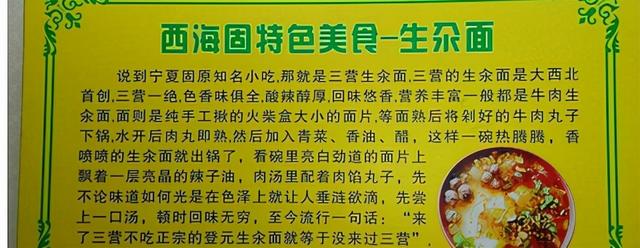

不过最让人难忘的,还是固原的生氽面。生氽面在固原的面食中,算是最有特色的了,尤其以登元氽面最有王者风范。

有人讲,固原三营是中国氽面的鼻祖之地,理由是,登元在三营发家的,这未免有点牵强。固原城里的登元算是分店了,以前服务态度很好,现在生意好了,服务就降下来了。

走进这家餐厅,环境和卫生算不上好,服务员和老板娘更谈不上热情。但餐厅墙上的一幅对联倒是颇有几分玩味之趣,“来也罢去也罢,吃吧;兴也好衰也好,饭好”,横幅:“概不赊账”。让人看了忍俊不禁,却也彰显出主家“我的饭好我做主”的生意姿态。

“都吃啥呢?”一身回族服饰的老板娘站在餐厅柜台里面冲着这群风尘仆仆的顾客问道。

“来一大碗生汆面!”

“三碗生汆面!”

“再加两大碗!”

人们不约而同地报着同一个面食的名字。不一会儿,一碗碗热气腾腾的生汆面飘着生鲜肉的氽香味被端了上来。亮白劲道的面片上面飘着一层亮晶晶的辣子油,肉汤里配着肉馅丸子和粉条等佐料,先不论味道如何,光是在色觉上就让人垂涎欲滴,先喝上一口汤,顿时让人感觉寒气尽散。

事实上,固原的生氽面并不是原始的做法,有人称之为新派生氽,即生氽丸子汤里下面片,这种面被固原人创新后,一路杀到了平凉,搞得平凉人心神不宁,争先恐后地到处夸这个面有多好吃,满大街的人都在嚎叫。

对固原人的新派生氽产生质疑,并不是没有道理,也就是说,对这种新派生氽产生质疑的人,一定吃过老派生氽。

那么老派又是何种做法呢?我突然想起30年前在西吉县城老街上吃到的生氽面,那估计就是老派了。

在当时,那可是县城唯一一家饭馆,或者说,是最具大食堂风情的饭馆,我记得从父亲的工作单位门口出来朝东一拐,就是了。

馆子名称我忘了,好像有“米师”两字,又好像有“食堂”两字,暂且认同为“米师食堂”吧,总之,那里有真正意义上最攒劲的生氽面,咱老固原人的生氽面。

话说这“米师食堂”生氽面,讲究的就是生:豆腐生下,西红柿生下,牛肉片生下,粉条木耳黄花菜生下,出锅前,碗底点芝麻油,面入碗中,香菜末,姜末蒜末撒上,吃完后,全身大汗淋漓,怎一个爽字要的。我想,所谓的老派生氽,大概也就这么个意思吧。

离开西吉,离开固原,想吃生氽面那可真不容易,如果我的推断没错的话,较早把固原生氽面带到银川的应该是同心人,20年前刚来银川,我就去同心春吃生氽面,至今这个面馆仍因生氽而火爆不衰。

然而这些年,经营生氽面的餐厅越来越多了,比如六盘红、食苑楼,包括目前正在试营业的恒荣楼。

味道还都不错,也就是说,大家都做得大同小异,不过坦率地讲,这些餐厅都犯了一个通病:忽略了如何延展地方美食文化的精髓。

半年前食苑楼老总邀请我去他的餐厅参观,我说土的掉渣的六盘美食,何以配金碧辉煌的欧式包厢呢?他听后也似乎很苦恼,说是要好好改造,后来没听到动静。

大多老板以为文化就是挂几幅字画,其实非也。

好在前不久吃过恒荣楼的麻麸包子后,让我“不平衡”的心里终于温和了一番,加强了我对固原餐饮人的印象。

这种馅内加麻籽碎末做成的包子,让我一下子回到了久远的童年时光。不过现在很难吃到用石磨磨过的麻麸馅包子了,即使是恒荣楼的,也吃不到那种粗馅中残留着石磨温软风情的味美包子。

什么四大名吃,现在提及感觉很遥远,那都是活在记忆里的味道,可望而不可及。

前些年,我对固原餐厅的印象,基本上源于福苑楼,十年前就与该餐厅老板打交道,多次从银川赶到固原采访,吃过他家的饭菜,的确很有固原风味。

早就听说福苑楼许多食材都产自老板的“自留地”,为了保障食用油质的品质,餐厅还专门整了一套榨油设备。

事实上,但凡做餐饮的人,都希望像福苑楼那样,有一套属于自己的系统,从味美上游到美味下游,每一个环节都不求助于他人,这无疑为美食加上了保驾护航的筹码。

可是更多的人面对食品安全隐患的入侵,只能听之任之,甚至变本加厉地参与并成了最恶毒的帮凶。

当经历了贫困饥饿的年代之后,现在回过头来想,我发现固原人在面食中添加任何东西都不足为奇,平日里清汤寡水,好不容易东拉一点菜渣,西凑一星肉沫,不管色配不配,味对不对,食材之间相克不相克,总之,一锅烩,巧妇就是这样在毫无意识的拙朴中炼成的,我想生氽面也是这样的产物。

记得小时候,我们经常吃母亲做的白面汤饭,那真是一种“不情愿”的“白”——也就是说,对于一个被清苦扼杀了胃口的农妇来说,母亲在她的面食烹饪学中,总是想尽一切办法,让一碗贱民意义上的面食充满童话色彩,可是努力的结果往往只是一小撮韭叶,纵使少之又少的韭叶飘在面汤上,也永远无法掩饰那一碗碗酷似羞耻的“白”。

因此,母亲们开始尝试添加任何可以添加的食材,比如白面片中添加酸菜串串,添加咸菜疙瘩,添加萝卜丁丁,添加苜蓿团团……相比之下,添加了大米后的汤面饭,有一种西服配球鞋的不伦不类感。

最经典的要数添加土豆了,土豆是饮食中的百搭王。

但是将这种优势发挥到极致,还是土豆精华意义上的粉条。柔韧可口的固原粉丝,被母亲们慌不择乱地扔进汤面饭的那一刻起,就奠定了它在生氽中的意义,从此以后,固原人炒面也是如此,烩面中也同样少不了油亮油亮的粉条。

固原的面食很多,但以生氽为代表的面食,走出油亮腻黑的农家灶堂,走出大山,走向都市,当我们坐在宽敞亮堂的优雅餐厅享用时,贱民意义上的面食,是否练就了一身解数?是否获得了超脱呢?

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com