尚友社秦腔名家 我家斜对面的秦腔剧社

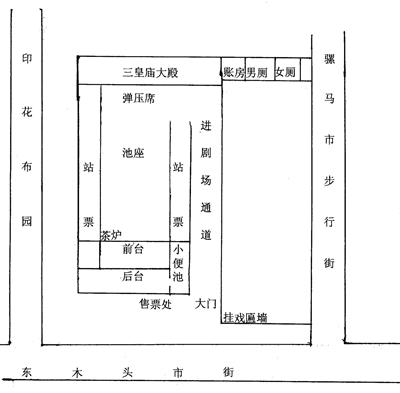

尚友社剧场布局图

尚友社入场处在如今的智尚酒店左侧位置

“ 尚友社剧场”位于东木头市街路北,骡马市与印花布园之间,现在中国人寿大楼东边的那块地方。改革开放初期,还可以看到这个剧场空置在那里,后来就被拆了。

对于“尚友社”,由于位于我家的斜对面,我是最熟悉不过了,从“集义社”到“尚友社”,我是看着从社长到每一个演员成长的。

集义社和三意社要唱对台戏“尚友社”是从“集义社”改名组建来的,“集义社”的创始人都是“三意社”学员班的老师兄。

1938年,年满十六岁的苏长泰的大儿子苏哲民要把“三意社”的领班权从父亲的徒弟耶金山手里拿过来,同时,“三意社”第一期学员班的刘光华等十六位青年演员,又另立山头组建新班社,以展示才华。

那时候,一个新班社要找出一个适合演戏的场所也是不容易的。刘光华他们决定要在“三意社”北隔壁退后五十米(属于“三意社”资产),原“药材会馆”的露天剧场(就是1957年修工农剧场那块地方)那里开台唱戏。

这怎么行?哪有紧挨着两个台子唱秦腔的道理,于是耶金山特请易俗社社长高培支先生出面,在骡马市天录楼饭馆召集两方会谈,最后达成协议,将当时“三意社”的露天剧场(位于药材会馆)划归乙方(刘光华方)使用。但鉴于露天剧场紧挨三意社室内剧场,如两班剧社同时开台演戏,将互受影响,故将露天剧场折价2000元,由甲方付给乙方。

拿着2000元的刘光华带领着阎国斌、李益中、骆彦芳等十六人离开了“三意社”,而组建起了“集义社”,他们租借了附近的“裁缝会馆”的“三皇庙”作为演出场所,“三皇庙”位于骡马市和东木头市之间的西北角上,大门开在东木头市街上。

“三皇庙”是由三间宽的大殿和它前边的广场以及在广场最南边的戏台子组成的。大殿坐北向南,前面广场在搭盖了席棚后,放上木条长椅,大概有二十多排是观众席,在观众席外的三面,围上木栏杆,那是买签子看戏的站票区域,大概有一千多个位置。

“集义社”的剧场本来距东木头市街边就远,再加上入场必须沿着剧场东边狭长的通道,绕过后台、观众席,再从三皇殿前进入剧场,这样,从入场验票到进入座位,最少要走八十米。

“集义社”在这个剧场唱了几年,因为生意不好,就离开西安出去跑江湖,到外县去演出。后因为和当地政要之间发生矛盾,戏箱被扣押,只得在1944年封箱散伙。

第二年,刘光华赎回“集义社”被扣押的戏箱,在三原县张家巷成立了“尚友社”,又把戏班拉回西安东木头市的“三皇庙”里继续演出。

目睹新剧场落成打台仪式“集义社”变“尚友社”,戏园子也由芦席围遮变成了砖木结构。新剧场使用前,要举行打台仪式。“打台”也有叫“破台”的,可是百年难遇的一次,让我碰上了。

社里的名角康正绪扮演天官,在一阵锣鼓声中领着各路神仙上场了。康天官到了舞台中间,就说:“本天官奉了玉皇大帝的谕旨,前往陕西省西安市东木头市街‘尚友社’去赐褔。尚友社新剧场今日落成,待吾前走赐福,大家接福了。”

康手里提着一个红色的升子(装粮食的器具,十升为一斗),里面装着花生、核桃、大枣、糖和草料,他抓着一把一把,往台下甩,我们就去抡拾,说是吃了有福气!

扮演时迁的演员,拿着一只大红公鸡出来,用鸡血在舞台左右遍洒,“打台”仪式就算完成了。

“ 尚友社”戏园子和其他园子一样,中间是池座,两边和后边是站票,最后边是原“三皇庙”的大殿,这里是每天早上写戏报和写牌子的地方。戏报是黄纸红字,贴在东木头市西口,牌子是黑漆木匾,小的两块,尺寸各60厘米乘1米,白铅粉写折子戏和演员名字。大牌子一块,180厘米长,1米高,写全本戏和演员名字,挂在剧场门口的东墙上。根本不像现在有些拍新中国成立前演秦腔的电视剧,还把女演员的照片贴了出来,那个时候,哪个剧场有照片?除了唯一的李正敏。

池座的后面,摆着一个方桌,三方围着座椅,桌上有块小牌子写着“弹压席”,这是给宪兵队准备的。我的一个老乡当宪兵,我每天傍晚都在门口玩,他背着枪过来一喊我,我就知道要进戏园子去看戏,跟着他赶快跑,然后坐在弹压席,还有茶喝。

舞台的右手下边有个小条桌,上边摆满了白色小瓷茶壶,桌子的右边是炭炉子,烧着几把紫铜茶壶,左边是个放在渗井上的小竹筛子,倒废茶叶用的。剧场内飞来飞去的热毛巾,也是这里供应的。管这一摊的叫张保元,你别看他是个茶房,“尚友社”五分之一股份是他的。

过去的剧场有两个怪现象,你想不到。一个是演员的上场门,是几个特殊观众的看戏处,当然是以小孩为主了,我就是这个地方的常客。

还有一个怪现象,就是后台没有洗手间,好在那时候演戏的都是男人,后来有了坤角就不知道怎么办了。

观众席的厕所更糟糕,大殿的东边是账房,紧挨着就是男女厕所,在厕所隔墙上掏了一个洞,放了一个煤油灯,两边共用。

1964年“尚友社剧场”重建,1967年更名为“朝阳剧场”。

简简单单的舞台过去演戏和现在演出的舞台,有很大不同。现在是幕布一层一层的,过去一层也没有, 两个汽灯一挂,舞台上就是一张桌子两把椅子,桌子围上红围裙,围裙是一块绣花红缎子,上边接着二十厘米的绿缎边子,两边吊两条带子。椅子搭上红靠背,靠背很长,一直要从椅子最上头搭到脚后跟靠的地方,垫子是少不了的,椅垫子是每把椅子上都有两三个,舞台上跪的坐的都靠它。

前台和后台一墙之隔,左右两个门,挂着红门帘,上边就是个绿色的宽边子。舞台的左边是武场面,四个人,中间是打鼓的,乐队的指挥,所有的鼓都归他敲,战鼓、堂鼓、迎送客的手鼓。他的右手是打锣的,面前挂了一面大钩锣,小手锣常敲。银锣子是出现鬼神的时候才使用,它一敲,有一种阴森感。还有一个敲桄桄子的,全国的梆子戏,都离不开它。唢呐和铙钹,没有专职人员,都是兼任的。

舞台右边是文场面,拉板胡的人坐在舞台最边上最显眼的地方,过去都是盲人,拉到最好处,全场就看他的表演,观众为其热烈鼓掌。“尚友社”就有这样一位盲人青年板胡手,外号叫“白狗”,板胡拉到好处,比唱的都叫座。

文场面除了胡胡(板胡),就是二胡、三弦和月琴,其他什么都没有。不像现在,文武场面又像明、清时一样合在了一起,只是现在什么乐器都有,足有四十多人,还设了指挥。

过去演员化妆,没有像后来牙膏式的化妆油彩,每天化妆用的各种颜色粉料和写戏牌用的铅粉,都要从颜料店购买。白色用的最多,都是铅粉,所以演员脸上的粉痣也最多。他们每天从东木头市我家门口过时,看得很清楚。

过去化妆很简单,大衣箱一排放在后台最里靠墙边,后台中间是一张长桌子,桌子上放着几面手持的镜子,还有几个碗,碗里用水调着红、蓝、绿、黄、黑、白各种颜料,周围没有椅子,大家都站着化妆。

下场门左边,有一个窑窝,点着一盏长明灯,里面敬着一个木偶男童,演出时,演员怀里抱的婴儿,不管贫富都是它。无论到哪里演出,都要背着它当祖宗一样敬礼膜拜!它就是唱戏的袓师爷唐明皇李三郎。

我父亲是经营油漆颜料的,他和“集义社”社长刘光华又都是蓝田人,再加上“集义社”创办初期,非常困难,在几次揭不开锅的时候,都是我父亲拿出钱来,使他们挺过难关。所以不要说我父亲看戏不要票,连我也免费。

记得有一天,我父亲像往常一样往剧场里走,可那一天收票的是个新手,怎么也不让他进,一直跟着他到了账房(办公室),刘光华对着收票的说:“记住,这是咱们成师,以后不许收票。”其实我父亲并不是去看戏,而是找他们去聊天。

演出少不了的前台执事前台管理人员叫执事,舞台上演出时的摆垫子放道具,演员的喝茶变脸,舞台上的放火,全是执事一人所为。这些都是你如今在舞台上看不到而且想象不到的。

名演员和年老的演员,在大段唱腔中间,乐队在拉过门的时候,前台执事就拿着小茶壶上场,递给正在表演的演员,演员接过茶壶喝两口后接着又唱。

所有要跪拜和跪唱的戏(如《三堂会审》),都是执事在演员跪拜时,把椅垫子在跪的地方放好,然后站在下场门。演员:“岳父在上,受小婿一拜!”拜完了,演员拿起椅垫子,立起甩给等候在下场门的执事手中。

放火,现在舞台上看不到了,要不就是没有了,如《黑虎坐台》;要不就是由演员自己来,如《放裴》,过去全是由前台执事表演的。黑虎出来前,执事先要在上场门放三把火,黑虎演员在烟雾中登场亮相。三宵妹出场的时候,也是在烟火中出现,很有气氛。

《放裴》,现在是由扮演李慧娘的女演员口含松香吹出火焰,“吹火”是一种火焰可长可短,可大可小的表演绝技。老一辈表演艺术家张咏华在日本表演这一绝技时,一口气吹出了十几口火焰,观众赞不绝口。过去则是由前台执事用手放火而为,火放到最后,执事要把两个手拿的松香粉末,通过右手拿的火种向舞台左右放去,两股火龙向舞台两边飞去。舞台气氛、效果十足,不由得你不鼓掌、叫好,现在再也看不到了。

名角的拿手好戏每一个演员的拿手好戏,也就那么几出,如王文鹏的《辕门斩子》《葫芦峪》,张建民的《抱琵琶》《打銮驾》《铡美案》。演员再有名,每年也不能老唱那么几出吧?所以那时他们经常回家的回家,下兰州的下兰州,几个月回来,观众就又会感到很新鲜!

王文鹏是长安人,原是“三意社”的演员,后去了兰州。“三意社”不忘旧情,依旧照顾其在西安的家属,所以他很受感动,后来回到“尚友社”。当年跑滩的时候,农忙他就回老家去了,忙罢,又出来演出。

我家隔壁是王文鹏的亲戚家,他每次来西安演出,都住在这个亲戚家。只要你看到东木头市街上积盛成油漆店东边有个白胡子老头,躺在椅子上喝茶,尚友社门口戏牌子上必然写着王文鹏的《辕门斩子》《葫芦峪》,这老头就是王文鹏。

王文鹏是老来红,他年轻时老爱忘台词,叫吃“栗子”,可是老了不但不吃“栗子”,还能在台上即兴编词。有一次他在演孔明上土台时,因为年纪大,椅子没踩稳,跌倒了,突如其来的变故使得文武场面都不知道该怎么办。王文鹏叫板以后唱:“年纪老来血气衰,上不了土台跌下来,二次我重把土台上。”结果台下叫好声响成一片。

阎国斌是“三意社”早期的学生,后来到“尚友社”,是演关公戏的专业户。关公戏的唱腔是二簧、昆曲,所以秦腔演员没有几个人会。演他“马头”的就更难了,一出场,就要连着四五个倒翻,这种技术,现在青年武打演员都会,可新中国成立前不同,只有“集义社”的一个演员会。但是他倒了嗓,无法演出,在“集义社”对面王家的门口摆了一个纸烟摊谋生。王家就是我父亲的师傅家,后来成了我父亲的东家。这个演员每天除了卷叶子烟外,就是用刨花泡一碗水,供师兄们晚上化妆时贴鬓用。阎国斌每次要演关公戏时,就要把他叫回来演“马头”,几个倒翻能获得观众不断的掌声。

推出秦腔坤角第一人从清朝到新中国成立前,戏班没有坤角,老旦青衣花旦都是男的来演,而演丑角的最被看重,过去每个剧团都有这样一个丑角,哪里需要就到哪里去, 人们把这种演员称作“半夜忙”。

一个戏班子演出,卖不卖座,得看这个班子敢不敢利用坤角,“尚友社”在这方面极具有创新意识。

秦腔第一个坤角女演员孟遏云,登台就是在“尚友社”。孟遏云是易俗社第二期演员孟光华之女,跟她爸学秦腔,十六岁登台。每天晚上,我们都看到她和她母亲坐着洋车,提着一个大园盒子,里面装的是私人行头,进到“尚友社”大门里,那时候只有这一个大门,演员和观众都得从这个门出入。戏演完后她和她妈提着大园盒子坐着洋车就走了。

后来“尚友社”又启用了王玉琴、华美丽、李爱云、傅凤琴四大名旦,由于女演员的登场,“尚友社”的《梁山伯和祝英台》连演三个多月,还场场客满。

声音圆润甜美的王玉琴,是“集义社”创始人之一王祿林的女儿,在她九岁时,社长刘光华去看望她病危的父亲,发现她是个人才,就带她学了戏,后来成了名演员。

李爱云是个很泼辣的演员,河南人,她在演《杀狗劝妻》时扮演刁氏,一上场拿着一根生葱就着一个烧饼,边吃边唱,曹庄一声大喊:“刁氏!”“来了,来了!”,李放下大葱和烧饼,赶快去见曹庄。很生活、很生动,场场博得满堂彩!

新中国成立前后,一条街道的热闹程度,和有没有一座演出剧场,每天唱大戏,有很大关系。骡马市因“三意社”而繁华,东木头市因“尚友社”而热闹。

最热闹莫过于高级农业合作社时期,南门外的高级合作社社员,驾着四五辆二套子(前边两匹马拉梢,后边一匹骡子驾辕,叫二套子)大马车,载着满车男女老少进城到“尚友社”来看戏。四五辆大马车,摆满了东木头市,整整闹到十一点以后散了戏,这些马车拉着大声评论当晚演出的社员们离开,街道才安定了下来。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com