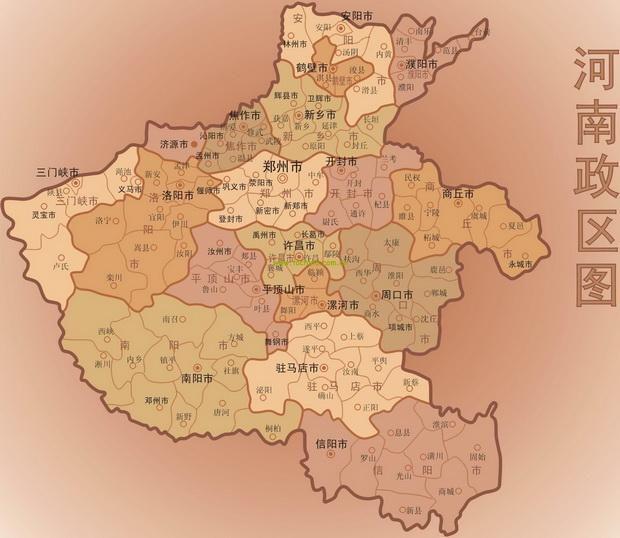

夏朝十四次迁都你知道几处(夏朝都城在哪里)

《史记 夏本纪 正义》引《帝王纪》:禹受封为夏伯,在豫州外方之南,今河南阳翟是也。

这话表明大禹被封为夏地的伯爵,夏地在豫州远方的南边,今河南阳翟。这个阳翟是古人称的地名,是今天河南省许昌市下辖的县级市禹州市,这里是大禹最初的封地,当时叫夏,古人一般有用封地名字来当国名的习俗。

禹所建立的封国就叫夏国,当禹的儿子启建立了政权之后,以封地为朝代名,被后人称为夏朝,同时夏也成为禹这一族的氏族名,叫做夏后氏,夏朝是由12个核心部落组成,以夏后氏部落为首,再加上臣服于夏的异姓部落,共同组建了夏朝。

大禹雕像

先来说说禹的都城在哪里?历来有三个说法:

一、阳翟

《水经注》:经阳翟县故城北,夏禹始封于此为夏国。

禹把自己的都城定在自己的封国,这也符合逻辑,也有不少史书是记载都城在阳翟(今河南禹州),阳翟在今天河南省的中部,阳翟在郑州的南边,两者相距84公里,阳翟在许昌的西北边,两者相距40公里。

阳翟的西北边有河南最高的山-嵩山,境内有一条颍河穿过,位置非常好。但是,禹被封在阳翟成为夏伯的时候,他还不是帝,当时的帝舜还在,根据史书的记载,舜去世后,禹正式成为帝,并迁都阳城。

夏朝始封地在河南禹州(阳翟)

二、阳城

《史记 封禅书 正义》引《世本》:夏禹都阳城,避商均也。又都平阳,或在安邑,或在晋阳。

禹成为帝后,把阳城做为自己的都城,是为了避开舜的儿子商均,因为舜把帝位传给了禹,而没有传给自己的儿子,但是,禹起初并没有接受,而是把帝位让给了商均,自己躲到了阳城,这个阳城不是山西阳城,而是今天河南省登封市告城镇。

禹让帝位的行为属于谦让,然后天下诸侯用脚投票,都来朝拜禹,而不去朝拜商均,然后禹才继承了天子之位,要知道禹是有治水大功的,威望甚高,这一点谁也比不了,况且中国历史上所有的禅让都得谦让三次以上,比如后来的汉献帝禅让帝位给曹丕,曹丕也要让三次,做做样子而已。

夏都阳城(河南登封)

禹登上帝位后,就定都阳城,阳城是舜的都城了,以历史来看,禹接的是舜的位子,理所当然在舜的都城即位,这叫一脉相传。

三、平阳

但是禹后来又把都城迁到了平阳,平阳到底在哪里?显然后来人也不知道,所以说或者在安邑,又或者在晋阳,安邑是今天的山西省运城市夏县,晋阳是今天山西省临汾市,有可能是安邑,有可能是晋阳,也有可能这两个地方都当过夏禹的都城。

山西夏县地处黄河沿岸,与河南渑池县隔黄河相望,夏县后来发掘了禹王城遗址,虽然名字叫禹王城,实际上出土的都是东周到西汉时期的遗址,并没有出土夏朝的文物。

山西临汾位于汾水流域,与夏县离得并不远,临汾在夏县的北方,两地只相距130公里左右,临汾市下辖的襄汾县出土了著名的陶寺遗址,经碳14检测,遗址中最早存在的时间是公元前2300年~公元前1900年左右,这个时期正好包括了夏禹生活的年代。

山西南部的夏县及临汾曾经是夏朝都城

陶寺遗址出土了中原地区最早的龙图腾与最古老的乐器,还有最古老的名字,以及大量的陶器、青铜器、石制工具、木制工具、玉制品、古人类及牲畜遗骸、城镇、宫墙等等,其占地面积达到280万平方米,存在时间比商都殷墟还要早七八百年时间。

中国社会科学院考古研究所所长王巍认定:

山西省临汾市襄汾县陶寺遗址,就是尧的都城,是最早的“中国”。

由此可见,禹在位时期,共有三个或者四个都城,分别是:阳翟(今河南禹州)、阳城(今河南登封)、平阳(山西夏县或者山西临汾)。

说完了禹,再来说他的儿子姒启。

今本《竹书纪年》:元岁癸亥,帝(启)即位于夏邑,大飨诸侯于钧台,诸侯从。

这里说的是姒启在夏邑即帝位,在钧台用酒食款待天下诸侯,诸侯都听从了。这里有两个关键词,一个是夏邑,一个是钧台,夏邑就是阳翟,也就是今河南禹州,邑就是封地,夏邑可以理解为夏的封地,禹的封地就在阳翟。

禹州古钧台

钧台也叫夏台,是夏后氏用来举行正式活动的一座高台,比如举行国宴或者庆祝重大活动,按照《水经注》的记载,钧台就在禹州城南十里的地方,所以姒启的都城在禹州无疑,这里也是夏族的大本营。

姒启去世后,他的儿子姒太康即帝位,但是姒太康在位时,不理国政,喜欢打猎、游山玩水,导致国家都被丢了,这就是太康失国的故事,姒太康即位肯定是在都城禹州即位的,但是后来太康迁都到了斟鄩(zhēn xún)。

《史记 夏本纪 正义》引《汲冢古文》:太康居斟鄩,羿亦居之,桀又居之。

按照这个说法,姒太康是迁都到了斟鄩,其位置在伊洛平原,在今河南巩义、偃师一带,差不多就是在郑州与洛阳之间,但是,斟鄩还有另外一种说法,根据《括地志》的说法,斟鄩在青州北海县,也就是今山东潍坊。

夏朝都城及势力分布图

但是从地理上来看,夏朝的势力范围一直在河南中西部与山西南部,还没有到达山东半岛,况且山东潍坊离河南禹州有700多公里远,这要从禹州迁都到潍坊,以当时的人力物力,似乎是不太现实,所以太康的都城斟鄩应该是在河南巩义、偃师一带。

从巩义或者偃师到禹州只有一百多公里的样子,这样迁都才算是正常的,姒太康失国之后,有穷部落首领后羿占领了夏都,同样以斟鄩为都,后来代替后羿的寒浞同样以斟鄩为都。

姒太康去世后,他的弟弟姒仲康在后羿的拥立下即位为傀儡帝王,姒仲康去世后,儿子姒相即位,姒相后来逃离了斟鄩,逃到了帝丘(今河南商丘),后来又逃到了斟灌(今河南濮阳),也有人认为斟灌在山东寿光,斟灌不仅是个地名,而且还是个族名,夏朝核心部族就有斟灌氏,也许是斟灌氏这个部族在山东寿光。

夏朝势力范围

帝丘与斟灌这两地是相的临时落脚点,也不算都城吧,之后姒相又回到帝丘,姒相最终被寒浞的儿子浇所杀,其怀孕的妻子逃走,生下一个遗腹子,就是姒少康。

姒少康最终凭借夏氏宗族、夏朝遗臣以及母族、妻族部落的支持,成功诛杀了寒浞及其儿子,恢复了夏朝的统治。

今本《竹书纪年》:于是夏众灭浞,奉少康归于夏邑,诸侯始闻之,立为天子,祀夏配天,不失旧国。

姒少康复国后, 就把都城又恢复到了夏邑,也就是阳翟(今河南禹州),这里是夏族的首封地,也是启的都城,建都阳翟也有恢复夏朝的含义在内。

但是根据今本《竹书纪年》的记载,在少康即位18年后,迁都到“原”这个地方,有人考证原是今天河南省济源市。

少康去世后,他的儿子姒杼即位为帝,同样定都在原(河南济源),根据《太平御览》的记载,姒杼后来又迁都到了老丘,老丘是今河南开封县陈留镇。

夏朝地图

后来的夏后氏姒槐、姒芒、姒泄、姒不降、姒扃都没记载都城信息,应该都城没有变化,都在老丘(河南开封)。

到了姒廑(也叫姒胤甲)时期,都城迁到了西河,西河在今河南安阳,这里至今还有个叫西河的村子,就是安阳市汤阴县西河村,这里还发现了西河遗址。其后的姒孔甲、姒皋、皋发的都城也都在西河。

直到夏朝末代帝王夏桀(也叫姒履癸),又把都城迁到了斟鄩,同样在河南巩义、偃师一带。

《括地志》:故鄩城在洛州巩县西南五十八里,盖桀所居也。

《史记 吴起列传》:夏桀之居,左河济,右泰华,伊阙在其南,羊肠在其北。

《括地志》上说斟鄩在河南巩义县西南五十八里,《史记》又说斟鄩的左边是河济,右边是华山,南边是伊阙,北边是太行山,斟鄩的大概位置就是河洛平原的巩义与偃师一带,河南巩义发现了裴李岗文化遗址,距今7000~8500年,偃师发现了二里头夏都斟鄩遗址,部分考古学家认定这里就是夏朝晚期都城斟鄩。

夏朝历任都城示意图

现在把夏朝从夏禹到夏桀时期所有的都城总结如下:

阳翟(今河南禹州)→阳城(今河南登封)→平阳(山西夏县或者山西临汾)→阳翟(河南禹州)→斟鄩(河南巩义、偃师)→阳翟(河南禹州)→原(河南济源)→老丘(河南开封陈留)→西河(河南安阳)→斟鄩(河南巩义、偃师)。

除掉重复的,由此可以看出,夏朝的都城至少有7个地方,基本上在今河南省境内以及山西省的最南部,为何夏朝迁都如此频繁呢?

1、夏都没有固定都城的概念。

都城代表了政治中心,当然也是经济中心,其重要性可想而知,但是,在当时夏朝没有固定都城的概念,跟后来的商朝一样,总是不断迁都,周朝就不一样,基本上是固定的都城,就是因为没有固定都城的概念。

二里头夏朝遗址

2、民族生活习俗导致不断迁都。

《史记 五帝本纪》:(黄帝)东至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登鸡头。南至于江,登熊、湘。北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿。迁徙往来无常处,以师兵为营卫。官名皆以云命,为云师。

《史记》中记载黄帝时期的生活,四处游走,整个华夏东、南、西、北黄帝都跑遍了,黄帝四处迁徙,没有固定的住处,带兵走到哪里,就在哪里设置军营以自卫,还在涿鹿修建了城邑,过一段时间,又到了别的地方,又再次修建城邑。

夏朝虽然不像黄帝时期那样到处游走,但也带了一些同样的生活习俗,喜欢到处迁都,固然也有可能是自然环境的影响,比如洪水,大禹虽然治好了大水,但不代表后来就没有大水了,大洪水都是有季节性的,所以迁都也能理解。

夏朝都邑复原图

3、重大历史事件导致不断迁都。

阳翟是夏族的始封地,占据着重要地位,任何时候都是夏人的重要城邑,甚至夏人的宗庙应该在阳翟,所以禹的始都就在阳翟,后来继承了舜的帝位,所以要以舜的阳城为都城,等到禹坐稳了位置之后,就可以迁都了。

禹后来迁都到了平阳,这应该跟夏朝势力扩张与对外战争有关,禹在位时期,多次征讨南方的三苗部落,也许是为了都城的安全,才迁到了黄河以北的夏县或者临汾,远离三苗部落的侵扰。

启即位后,定都阳翟,回到了夏族的大本营,因为启的天下其实是争夺来的,禹指定的继承人益没能成功即位,反而是启即帝位,然后就发生了战争,首先是夏朝内部有人不服,启的儿子与夏核心氏族的有扈氏发生叛乱,为了安全,启选择了自己的大本营做为都城。

启建夏

启之子太康迁都到斟鄩是出于自己游玩更加方便,结果导致失国,后来仲康、相二帝在位时期,属于特殊时期,国都被占,直到少康复国,又选择了大本营阳翟作为都城,合情合理,毕竟夏朝失国好几十年了,需要在始封地重新建立起祭祀和信任。

姒少康时期把都城迁到了原(河南济源),这里已经是黄河以北了,少康复国后,夏朝有过一段中兴期,势力又开始对外扩张,又把都城迁到黄河以北,可能是为了战争原因。

后来的姒杼又把都城迁到老丘(河南开封),等于是迁到了郑州的东边了,姒杼在位期间,开始与东夷发生大规模战争,还缴获了九尾狐,这是为了战争方便,开封已经靠近山东了,姒杼在位期间,征服了东夷族以及淮泗之间的九个部落,使得夏朝的势力达到顶峰。

夏桀亡国

直到姒廑时期,将都城迁到了开封的北边,也就是西河(今河南安阳),这里已经是河南与河北的交界地带了,离山东也不远,据史料记载,姒廑在位期间,夏朝势力开始衰弱,这个时期商朝已经在强盛,商朝的势力最初在河南商丘一带,大概是为了避免与商直接冲突,夏都迁到了开封北边的安阳了。

夏朝最后一任君主夏桀迁都到了斟鄩(河南巩义、偃师),同样也是一种战略收缩,这个时候的夏朝势力已经渐渐衰弱了,斟鄩位于伊洛平原腹地,这里算是夏朝的核心地区,并且这里四面都有天险,看起来更安全,结果夏桀还是被商汤所灭亡。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com