历史地名马(马与昭通地名关系的历史文化透视)

摘要:马为六畜之首,在中国古代占有特殊的地位。它既是国威、权力和财富的标志,又是商贸流通的载体,农夫耕载的利器;骏马奔逸绝尘的风姿与境界,也是仁人志士的理想寄托与精神追求。在昭通众多的地名中,带马字者600多个,其中直接与马有关的约500余个。透过这些地名,解读其所蕴含的历史信息,可以更真切地感知昭通先民们的生活史实,领悟和欣赏地名中丰富多彩的马文化。

关键词:马政;昭通地名;历史;马文化;乌蒙马

马在中国古代有着特殊的地位,至今仍散发出历久弥新的魅力。《三字经》云:“马牛羊,鸡犬豕,此六畜,人所饲”。马虽列为六畜之首,却是最晚才被驯化的。法国博物学家布封写道:“人类所曾做到的最高贵的征服,就是征服了这豪迈而彪悍的动物——马。

自商代之后马匹逐步成为军事、驿传、仪仗、骑射、狩猎、耕作的重要工具,也是祭祀、进贡、送礼、贸易、文体游艺等方面的重要内容。马既是国威、权力和财富的标志,又是商贸流通的载体,农夫耕载的利器。《左传》曰:“国之大事,在祀与戎”,养马、用马,关乎军国大事。《说文解字》云:“马,怒也,武也。”《玉篇》亦谓:“马,武兽也”。从常用的“战马”、“兵马”、“戎马”等词中,即可感受到马所具有的勇武刚健的气势与地位。西汉名将马援说:

夫,行天莫如龙,行地莫如马。马者甲兵之本,国之大用。安宁则以别尊卑之序,有变则以济远近之难。(《后汉书·马援传》)

马在中国文化史上地位显赫。《易经·系辞》说:“河出图,洛出书,圣人则之。”《尚书正义》孔安国传云:“伏羲王天下,龙马出河,遂则其文以画八卦,谓之河图,及典谟皆历代传宝之。”从此,“龙马精神”成为华夏文明代代相传的文化基因。《易经》开篇乾卦的卦象就是“马”。《说卦》曰:“乾为马,坤为牛,震为龙,巽为鸡,坎为豕,离为雉,艮为狗,兑为羊”。乾卦以马为刚健灵动的象征,《系辞》云:“夫乾,天下之至健也”。明代兽医经典《元亨疗马集》写道:“夫毛物之类众矣,其引重致远、堪托生死者,独马可称。”

《周礼·夏官》云:“校人掌王马之政,辨六马之属”,开后世“马政”之先河。其中朱元璋论马对国计民生的影响,堪称历代帝王重视马政之典型。他说:昔人问国之富,即数马以对者何?盖事在戎。其戎始轩辕。其马载甲士,代涉劳,备边御辱,足折冲,斯力之大,斯功之美,可不爱育乎!所以古人先马而后钱粮,故数马以对。马之功不但备戎事耳,若使君有道,则马之力牵犁耜驾粪车,辟土沃田,其利甚焉,所以古重之者为此也。(《明太祖实录》卷15)

两军对垒,“金戈铁马”乃是克敌制胜的实力所在;和平年代,马“引重致远”又成了交通运输的主力;社会生活中,“驷马轩车”更是等级制度下身份、地位的象征。在文学艺术中,骏马奔逸绝尘,万里横行的风姿与神韵,寄托了无数仁人志士的理想与追求。

骐骥驰骋,驽马负重。“马”理所当然在大地上留下了深刻的地名印记。昭通地名中,带“马”字者有600多个,以马字打头的共计554个,除去100余个姓氏地名,10多个彝语地名,20多个马刺、马桑等植物地名外,直接与马有关的地名约500余个。透过这些地名,解读其所蕴含的历史信息,可以更真切地感知昭通先民们的生活史实,领悟和欣赏地名中丰富多彩的马文化。

一、人背马驮,引重致远——马与昭通道路地名

春秋战国时代,车马数量的多少关乎国力之大小,诸侯之命运。曹操诗云:“车辙马迹,经纬四极”。但由于大山的阻隔与封闭,在昭通这片土地上,滚滚车轮的伟力,几千年间始终缺乏用武之地。昭通有数百个带“马”字的地名,却罕见与车乘相关者。

秦开五尺道以来,自僰道(宜宾)至朱提(昭通)驿道上的主要运输方式都是以人背马驮为主。两晋时期,虽然已有水、陆两道并行,但均“至险,难行”。常璩记述僰道至朱提的陆路“又有牛叩头、马搏颊坂,其崄如此”。即使明清时期这条道路依然险峻难行,时人亦有“蜀道何如滇道难,一声鸟语客心寒”的感叹。据旧志所载,牛栏江大坡四十余里,时常滚跌损伤运铜马匹。大关灵官岩壁立悬崖,石径弯曲,横山通过,下临大河。民国初年,因马驮运货,屡有倒跌,乃由商帮集资,将线路改移河边,化险为夷。全市许多山路上都有拦马坎、倒马坎、息马台、歇马气(后误为洗马期)、歇气台等地名。

昭通道路之艰险,还可从广布于全市的近百处羊梯岩、梯子坎、石梯坡等地名中窥见一斑。镇雄州举人张璈《路过羊梯岩》诗云:“往复惊猿啸,艰难碍马蹄”。羊肠鸟道,稍有差池,即人仰马翻,葬身岩底。大关阱口坪,即因传说从前有一人骑马过此,掉入井中而得名。故昭通地名中有许多记录牛马滚坡及人员伤亡的地名:

牛滚岩、牛落坡、牛落洞、马滚坡、马落洞、马落岩、马跳岩、马落湾、马落河、马落塘、吊马岩、死马坪、倒马坎、阎王偏、阎王桥(桥险水急时常有人落水丧命)等。

西南地区,山高水险,路途遥远,仅凭人力实难胜任旅途跋涉及货物运输之重任,只有借助马力,方能远涉四方。故昭通道路站点多与“马”字有关。如永善、大关、镇雄等县就分别就有几处传说久远的地名:永善佛滩乡的“马路村”,据说是孔明部将经过此地,修筑马路而得名;大关吉利乡“马蹄石”,因一巨石上现有马蹄印,相传为唐御史中丞袁滋入云南册封异牟寻时所遗留;“洗马溪”,亦为袁滋来滇时在此溪中洗马而得名。镇雄罗坎乡的“马路”也曾是通往四川的交通古道,原名官马路。

永善“铜铃沟”,正是对马帮经过时铃声悠扬的记录。关河驿道和南广驿道上的这种“山间铃响马帮来”的兴盛景况,直到1958年公路修通后,才被汽车所取代。为此,留下了许多“马路”的印记:

马路、马路上、马路边、马路口、马路坪、马路坡、马路湾、马路沟、马路坳、马路颈、马路塆、马路岗、马路坪子、马路梁子、马路垭口、马路湾梁子、马路口梁子、大马路、转马路等。

威信马坎,则因位于马路坎上得名。昭通地名中,以马路打头的地名共有66个,而直接叫马路的就有29处,这正是以马为主要运输工具的历史见证。此外,还有马店、马店沟、马店坡、马店头、马店村、上马店、望马咀梁子(常有马帮过此)等,反映马匹运输时代食宿服务特征的“马店”地名20余处。

生活中人们往往车马并提,如威信车马坪,即因一山似马,一山似车而得名。要很好地利用马,就得掌握驭马驾车的技术,故“御”被列“君子”必修的“六艺”之一。“御马之术”甚至成了政治术语,《尚书·五子之歌》曰:“予临兆民,懔乎若朽索之驭六马。”云贵总督鄂尔泰作《昭通四门记》,在论述将北门命名为“趣马门”的理由时写道:

北至于马湖,故名其门曰趣马。趣马之为言,趋也,为适马湖者,自此趋也。《周礼》有掌马之官,曰趣马。……掌其马而善养之者也。旧称乌蒙产善马不让大宛。《荀子》有言曰:“不穷其民,无失民;不穷其马,无失马”。盖善御马者不尽其力也。知御马之道,即知御民也。人众马蕃,其在斯乎?况新辟岩疆,懔乎若朽索之御六马,为人上者,奈何不警戒之哉!

骑马出行,就得上马、下马。昭通确有几处以“上马”、“下马”命名的地点。永善有上马、盐津有上马磴,镇雄有上马石。威信双河乡“下马地”,因当地坡陡路窄,骑马到此,须下马步行;而水田乡“下马地”则是官员到此,须下马而得名;罗布乡“下马田”,据传有一县官经过此地,下马休息时说在此开田甚好,故名。镇雄雨河乡“下马地”是因为当地一团首住此,百姓骑行过其门外都得下马;母享“下马地”,则是因为村子位于一形状似马的山脚下而得名。彝良下马田,据说是因清末一戴姓官员曾在此下马观景得名。拦马坎,传说一周姓县官过此,有人拦马喊冤而得名。

二、甲兵之本,国之大用——马的管理饲养与昭通地名

马政指我国历代政府对官用马匹的繁殖、牧养、保育、训练、使用和采购等的管理制度。《史记·秦本纪》载,秦之先祖,“非子居犬丘,好马及畜,善养息之。”秦统一后,建立了由太仆掌国马的管理机构,制定了我国最早的马政条例《厩苑律》,并在“边郡置六牧师令”,负责马匹的牧养。

《史记·西南夷列传》说:“汉兴,巴蜀民或窃出商贾,取其笮马、僰僮、牦牛,以此巴蜀殷富。”汉开西南夷,在今四川、云南设养马场。《后汉书·安帝纪》载:永初六年(113)“诏越嶲置长利、高望、始昌三苑,又令益州郡置万岁苑,犍为郡置汉平苑”。当时昭通境域属犍为属国,恰好位于越嶲(今乐山)、犍为(西昌)及益州郡(今昆明)之间。

三国时期,南中地区曾“赋出金银丹漆、耕牛战马,给军国之用”。晋代西南所出以“巴滇马”著称。“竹林七贤”之一的王戎“好乘巴滇马”,东晋明帝曾乘“巴滇骏马”,往探王敦军营之虚实。南北朝时期,昭通属于宁州管辖。益州总管梁睿上书说,宁州“既饶宝物,又多名马”,但由于“爨氏据滇”而“贡献不入”,每年只奉献“数十匹马”。

樊绰《蛮书》载,唐代滇东北地区的东爨乌蛮之地,“邑落相望,牛马被野”。两宋与辽、金之间征战不断,西北马源断绝,只有向南方少数民族购买马匹。陆游有诗云:“国家一从失西陲,年年买马西南夷”。畜牧专家谢成侠认为,历史上所称蜀马、广马就是今日之西南马,属于山地小型马,肌腱发达,关节坚强,蹄质坚硬。著名者有建昌马、大理马、乌蒙马、水西马。其体型虽小,但驮载能力突出,一般荷重可超过体重的1/3,近程运输可负担100余公斤。南宋时在叙州(宜宾)“有中马互市之场”。李心传《建炎以来朝野杂记》云:

马湖蛮者,西爨昆明之别种也。其酋董氏,隶戎州都督府,国朝开宝中,德化将军董舂惜贡马,诏嘉纳之。太平兴国中,始市马。

元朝设有十四个“牧马之地”,其中之一即位于云贵高原的“亦奚不薛”。《大定府志·水西安氏本末第四上》说:“亦奚不薛,水西也”。水西即乌江上游鸭池河以西之地,至元二十年设亦奚不薛宣慰司。《新元史·兵志》载,至顺元年(1330)云南行省言:

“亦乞不薛之地所牧国马,岁给盐,以每月上寅日饲之,则马健无病。比因伯忽之乱,云南盐不到,马多死。”诏令四川行省以盐给之。

“亦乞不薛”又作亦溪不薛,曾经分属云南、四川、湖广三行省,但多数时间隶属于云南,《明史·四川土司传》谓:“乌撒与永宁、乌蒙、沾益、水西诸土官,境土相连,世戚亲厚”。给马匹喂盐以保持体格健壮的饲养方法,早在宋代周去非《岭外代答》中即有记载:

马之来也,涉地数千里,瘠甚。蛮缚其四足拽仆之,啖盐二斤许,纵之,旬日自肥矣。

洪武十七年(1384),原属云南的东川、乌蒙(今昭通)、芒部(今镇雄)和乌撒(今贵州威宁)划归四川布政司使管辖。《明史·四川土司传》载:“又定茶盐布匹易马之数,乌撒岁易马六千五百匹,乌蒙、东川、芒部皆四千匹。凡马一匹,给布三十匹,或茶一百斤,盐如之”。贵州巡抚田雯《乌蒙马说》云:“水西之马,状甚美。……然而,未若乌蒙之异也,乌蒙之马,体貌不逮水西,神骏过之。”《滇海虞衡志》载:

南中民俗以牧畜为富,故马独多……重牧而不重耕,……马牛羊不计其数。以群为名,或百为群,或数百及千为群。……马产几遍滇……

昭通自元、明、清改土归流之前,地方行政均实行土司制度。镇雄“马牛官”(以前管马牛的畜牧官居住的地方)这一地名,提供了彝族土官“马政”的线索。镇雄还有木卓这一彝语地名也是指管马官吏所居住的地方;母享,彝语为“母雄”,母为马,雄为官,意为负责管理战马的地方官所居之地。大关野马丘,实是“彝马丘”,即彝族人家放马的小山丘。

清雍正五年改土归流,在乌蒙设镇,建总兵衙门。镇标有中、左、右3营。九年改为昭通雄威镇,增设前营,兼辖东川、镇雄两营。据《大关县志稿》载:大关营为雍正六年(1728)所置,系昭通镇左营游击一营,原设游击一员驻本城,有马战兵、步战兵、守兵三千余名。据《大清会典》载,各省驻防营及绿营军马,均有牧地,亦称马厂,四周栽柳编篱或掘沟为界。大关县《重修马王庙碑记》说:

蒙总府萧(名得功,山西人,雍正九年昭通镇左营游击)、分府樊俯念边营窘寒,踩拨马场一处,在城东之翠屏后,以为牧马之区;又给堪垦成田之地一型,在城南大路之右。每年冀得租石稻米,以供秋冬饲喂之需,思恩得深,惠施不竭。……马厂一处土地,官为踩路,牧放营马……

据旧志所载,乾隆二十六年,昭通镇中营游击、守备驻郡城,前营游击分防凉山,守备分防鲁甸。左营游击守备分防大关,右营游击分防永善,守备分防吞都。凡昭通镇所辖诸营驻扎过的大关、镇雄、巧家、昭阳区、鲁甸等地,都设有牧放营马的马厂。这就是上述县区有中马厂、马场等地名分布的缘由之一,并衍生出马厂坝、马厂沟等地名。如:

马厂坝、马厂沟、马厂坪子、马厂梁子、马厂垭口、马场坡、马场坪子、马场梁子。

需要注意的是,所谓“马场”、“马厂”亦非全都源于清代驻军放牧营马,其中亦有因民间赛马或马匹交易而得名者。如泼机“马场坡”就是交易牛马而得名的。国家军队养马的牧场统一叫“马厂”,而百姓养马既不能自称马厂,也没有这么大的排场。民间马匹分散于千家万户,或圈养,或放养,同样在昭通各县区地名中留下了众多的痕迹:

马圈及马栏———马圈、马圈房、马洞包(山包上有个岩洞,有野马居于其中)、马栏埂、马栏头、马栏湾、马楠(由马栏雅化而来);

牧马及草料———看马湾、马坡、马坝子、马坪子、马坎、马藏沟、马草坡、马草坪、马草塆、马草埂、马草地等;

饲养和洗马———马槽地、马槽塘、马槽湾、马槽路、上马槽、石马槽、老马槽、洗马塘、洗马荡、洗马氹。

镇雄、威信、彝良、盐津、永善等县都有叫马草坡的地名。永善夜马梁子,更是记录了是因为昭通百姓艰苦奋斗,筚路蓝缕的创业情形。据说当地开辟之初,人们的生活条件十分简陋,无力修建关牲口的圈栏,马匹只好放到野外山梁上过夜,故名。雷打马梁子则是记录马匹因雷击而意外伤亡的地名。

马或驰骋疆场,或俯首轩辕,躬耕陇亩,被视为“耕战必备”之利器。据《氾胜之书》载,马在农耕中还有防虫的功效,该书云:“牵马令就谷堆食数口,以马践过为种,无虸蚄,厌虸蚄虫也。”老子说:“天下有道,却走马以粪;天下无道,戎马生于郊。”曹操亦有诗云:

三年耕有九年储,仓谷满盈。斑白不负载。……却走马,以粪其土田。

刀枪入库,马放南山,铸剑为犁,乃是“天下太平”的象征。《盐铁论·散不足》载:“庶人之乘马者,足以代其劳而已。故行则服轭,止则就犁”。昭通地名中恰好有反映“农夫以马耕载”的情形。威信县石坎乡就有叫“走马田”的地名,盐津县亦有一地叫“走马村”,镇雄还有“田马湾梁子”。威信“一马地”,据说该处一块田地是用一匹马换来的,故名。同样,绥江白马坝是文姓人家,用此地与一举人换一匹白马而得名。

三、山间铃响马帮来——马具马饰与昭通地名

宝马赠英雄,好马配好鞍,在人们的日常生活及语言之中,马具、马饰已和马融为一体。花木兰替父从军的准备工作就是从“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”开始的。马具、马饰在昭通地名中,同样留下了浓重的印记。全市共有84处以马鞍打头的地名,其中马鞍山就有69个,如:

马鞍子、马鞍山、马鞍桥、马鞍石、马鞍腰、马鞍田、马得连(褡裢即马鞍垫子)、马垭口(垭口象马鞍状)等。

马鞍是发挥马的驮运功能必不可少的设备,与马的关系最为密切。西南山区的驮马,与“花月醉雕鞍”的宝马不同,昭通民间的马鞍除部分为乘骑所用外,多以“驮鞍”为主。马帮作为一种特殊的运输队伍,由十余匹甚至上百匹驮马组成。威信县就有叫驮马山、驮马岩的地名。驮马背上放一个鞍架,货物捆在鞍架两旁。对此,著名作家施存蛰有过精细入微的描述:

马背上安一个木架子,那就叫做驮鞍。在驮鞍的左右两边便用牛皮绳绑缚了要它负荷的东西。这有两个作用:第一是不使那些形状不同的重载直接擦在马脊梁及肋骨上,因为那些重载常常有尖锐的角或粗糙的边缘,容易损伤了马的皮毛。第二是每逢行到一站,歇夜的时候,只要把那木架子连同那些负载物从马背上卸下来就行。

镇雄盐源乡的“驮地头”这一地名,就是因为当地两个小山包之间有一块平地,形似马驮子而得名;杉树乡的“驮头”也是因地形似驮鞍而得名。绥江马掌坝,因地形似马蹄铁而命名。马帮活动有自己的行规、行话,如赶马人中途休息或埋锅造饭时,将马驮子卸下称为“开稍”。这一常见的马帮活动在昭通地名中亦有记录:

抬稍坪((马帮在此歇息,抬下驮子)、放稍坝、台(抬)稍坝。上马石(该地有一供赶马人站立其上,装卸马驮子的天然石块)

盐津“马铃岩”因形似一巨大的铃铛而得名。在马身上系响铃,当其奔驰之时清脆的铃声能造成一种愉悦和气势。绥江“马刁林”,据传“有一官骑马过此,掉了马铃,得名马掉铃”,后演变为马刁林。马帮中领头的骡马极为重要,其装饰也与众不同,正如《赶马调》中所唱:“头骡打扮玻璃镜,千珠穿满马笼头,朵红缨遮吃口,脑门心上扎绣球”。施存蛰写道:

后边的马便跟着它行进。或是看着它头顶上的标志,或是听着它的铃声,因为后面的马队中,常常混杂着聋的或盲的。倘若马数多了,则走在太后面的马就不容易望到它们的领袖,你知道,驮马的行进,差不多永远是排列着单行的。

盐津走马村、走马田,都是因为马帮经过而得名。此外,还有马渡口、马过河(独木桥只能过人,马必须从河中经过)、马过沱、马过滩等记录马帮所行经道路特征的地名。传统运输消耗了大量的人力和畜力。据《威信县志》记载:民国38年(1949),镇雄仅食盐一项就需456万多斤,由四川珙县罗星渡起运,需劳力4.5万多个,一年需工13.5万个之多。故有民谣:

枣骝马儿点点红,上驮盐巴下驮铜;马儿死在罗星渡,背起鞍鞍转镇雄。

随着现代交通运输的兴起,弯弯山道上清脆驼铃中嗒嗒的马蹄声,以及那些曾经回荡在山水之间悠扬的赶马调都已成了遥远的回响,只有地名依然在诉说着过去的故事。

四、赛马骑射——马的竞技娱乐与昭通地名

和平时期,马也常用于骑射、竞技、马戏等娱乐活动。由“田忌赛马”的故事可知,早在春秋战国时期便流行赛马活动。汉画像中的“马舞”和“马杂技”,表明马已成为汉代精神自由的象征。《明皇杂录补遗》载:“唐玄宗曾令教舞马,马闻乐作,即奋首鼓尾,纵横应节。”唐代马球项目曾风靡一时,至宋代马球运动被列入军礼。

马进入竞技活动领域,其优劣就不仅在于先天种质的好坏,还要依靠后天的训练。对此,昭通彝族还总结了一套独特的训马法。据田雯《乌蒙马说》载,其关健在于“攻驹”,即针对小马驹恋母的本能,设计相应的科目进行训练:

驹始生三月,择质之佳者而教之,絷其母于层岩之巅,置驹于下,馁之移晷,驹故恋乳,不可得,倏纵之,……奋迅腾踔而直上,不知其为峻矣。已乃,絷母于千仞之下而上其驹,母呼子应,顾盼徘徊而不能自禁。故弛之,则狂奔冲逸而径下,亦不知其为险也。如此者数回而已焉。则其胆练矣,其才猛矣,其气肆矣,其神全矣。其成騊,复绊其踵而曳之,以齐其足,所投无不如意。……此乌蒙马之所以良也。

从镇雄“母享”、“倒马坎”两地名的传说中似乎还可以看到,这种“亲子互动”训练法的影子。母享:相传古时有高头母马,领一小马驹经过此地,在荒野中小驹失踪,母马寻找小马驹高声嘶唤,悲鸣之声响彻山谷,故名“母响”,后雅化为母享;倒马坎:传说杜家的马生下一只5条腿的小马驹,有一天突然飞奔至对面坡上跌死了。

赛马、驯马在昭通民间的流行状况,可通过地名考察而得其大概。如绥江打马厂,镇雄打马坝、打马坝梁子等,就是因为过去赛马而得名。威信骑马坳,是指该村位于山坳上,如同人骑在马背上。盐津庙坝乡走马岭,因民国时期胡姓乡绅在此练马而得名;走马坝则是因文姓在此驯马而命名。昭阳区有两处跑马坪子,均是苗族跑马射箭的场所。其余县区记录骑射竞技的地名还有:

马道(骑射习武之地)、马道子、马儿坪、马冲溪(在溪边赛马)、跑马、跑马田、跑马坪、打马梁子等。

从突出政治、强调经济到审美情趣的追求与扩展,也是中国马文化发展演变的一条重要线索。当我们看到威信“马洒”是因过去经济兴旺,养马较多,生活潇洒而得名时,不禁要为其“春风得意马蹄疾”,“潇洒走一回”的人生追求与生活态度拍案叫绝了。

五、此马非凡马——马的神话传说与昭通地名

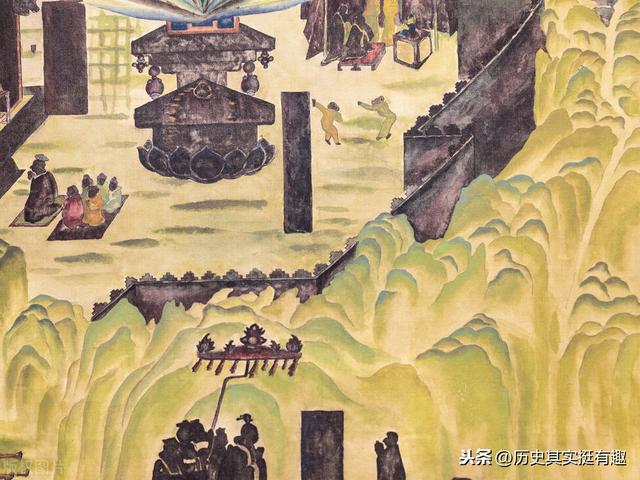

在人类的日常生产生活中,马最初由人们的狩猎、驯养对象,逐步变为使役、乘骑的工具而受到高度重视;而在政治、宗教活动中马则作为盟誓、献祭的灵物而被进一步推崇和神化。先秦以降,祭马之风历代相沿不废,常列入军礼之中,成为各代礼制仪典的一个组成部分。古代动用马匹,必先祭祀其祖。《周礼》曰:

春祭马祖,执驹;夏祭先牧,颁马,攻特;秋祭马社,臧仆;冬祭马步,献马。

马神有四:“马祖”被认为是天驷星,“先牧”为最先养马之人,“马社”为最先乘马者,“马步”为主宰马匹灾伤的神灵。民间亦有祭祀马王的传统。《陈旉农书》曰:“夫养马一事也,于春则祭马祖,夏祭先牧,秋祭马社,冬祭马步,此所以马得其牧养而无疫疠。”大关《新建马王庙碑记》说:

天垂房驷之名,《诗》始伯祷之祭,祀典犹来尚矣。雍正八年庚戌岁秋九月,予提兵乌郡,开辟蛮丛,跋涉山川,逾越险阻,长驾远驭,任重致远,马力繁多。……以享以祀,以介景福。

《尔雅》释曰:“既伯既祷,马祭也”。官方和民间对各路马神的祭祀,看似为马求福,实则为国为民祈福!大关《重修马王庙碑记》再次强调:“建修马王庙于演武厅后,崇祀马王,至今禋祀勿断”。并有诗赞曰:

房驷常辉,绿駬其强。扶我边营,宁有既是。

古人认为骏马乃天地灵物,其祖先当为星宿下凡,故把马祖附会于“天驷”,亦即二十八宿之一的房星。《晋书·天文志》曰:“房驷星,亦曰天驷,为天马,主车驾。房星明,则王者明。”先民对良马的企盼和喜爱,在各地关于天马、神马、龙马的传说地名中也多有反映。《华阳国志·南中志》载:“池中有神马,或交焉,即生骏驹。俗称之曰‘滇池驹’,日行五百里”。古人云“德至山陵,则泽出神马”,如《后汉书·西南夷传》谓:“蜀郡王阜为太守,政化尤异,有神马四匹出滇池。”此外,地处金沙江下游的龙马湖,即因传说有龙马出于湖中得名。任乃强注释说:“实则因湖岸草美,加之风浪激励马志,多出良马”。《华阳国志·蜀志》说:“越嶲郡会无县有天马河,天马日行千里,后死于蜀,葬江原小亭,今天马冢是也,山有天马祠。民家牧马山下,或产骏驹,云天马子也。”

昭通地名中亦有天马、仙马、神马的传说。如:威信马河,传说有神马在此河中洗澡。大关有天马山,永善有玉马村。彝良有仙马,此地一块大石板上有大小不一的马蹄印,相传是仙马留下的脚印,故名。昭通地名中另有一些关于马的奇特怪异之传说:

彝良白虾,传说有白马吃人,马为雷所击杀,变成了一只白虾蟆;永善骡子沟,传说骡子与犀牛争夺此沟,引起山洪暴发;白马槽,传说元宵和清明节,当地山塆里就会出现白色神马;马蹄井,有一秀才骑马到此,蹄印中涌出清泉;大马跪,有人牵马到此,马便长跪不起。

中国自汉代起便流行在墓前置石人、石马的葬俗,甚至传说早在尧舜时代就有此俗。盐津普洱镇“石马埂”,便得名于相传为“乌蒙王”墓前之石马。

六、汗马丰碑——马的形象与昭通地名

从“千金卖骨”、“汗血宝马”等典故中,可以感知拥有宝马良驹乃是历代帝王将相的梦想与专利。《拾遗记》所载:“周穆王巡行天下,驭八龙之骏”;汉武帝获大宛汗血马,惊为“天马”,作天马歌:

天马徕兮从西极,经万里兮归有德。承灵威兮降外国,涉流沙兮四夷服。

最能说明人们对马的喜爱和熟悉程度的,要数那些随处可见的关于马的象形地名了。昭通全市反映马匹整体形象的地名有:五马池、小雄马、大雄马、走马岩(山岩犹如行走之马)、大马岩、石马儿、石马坡、马石山、马堡子、马朝海、马窖、马岗、马长岭(山岭似马而长)、马梁子、大花马梁子(山形象马且多花草)等。还有许多更为丰富和多样的地名,是对马匹身体各个部位的细致刻画:

马头部地名——马脑壳、马头山、马头上、马头岩,马眼睛,马鼻子、马鼻孔、马鼻梁,马儿嘴、马口、马口山、马口崖;

马颈部地名——马脖子、马颈、马颈子、马颈子山、马颈子梁子,马鬃岭、马鬃岭梁子;

马躯干地名——马背寨、马腰杆、马蝉腰(一座山中间凹陷得厉害,像马闪了腰杆)、马肚子、马腹、小马腹、马背梁子、马屁股;

马四肢地名——马脚杆沟,马掌坝、马蹄岩、马蹄井、马蹄坝、马蹄沟、老(新)马蹄石、马脚迹;

马尾地名——马尾坝、马尾巴梁子等。

其中,叫马颈子的地方就有30个。甚至还有马尿河、马尿洞、马血泥等地名。可谓马的骨肉血脉都融入了昭通大地,这众多地名中一匹活脱脱的马,真乃呼之欲出矣!

昭通地名中,除了直接以“马”字开头者外,还有诸如得马寨、乐马厂、乐马坝、老马厂、夹马石等地名。全市另有多处叫夹马石的地名,但含义并不完全相同。有的是象形,如巧家夹马石,因村旁两块巨石之间夹有一小石形似马头而得名;有的是指道路狭窄马匹难于通过,彝良夹马石即因道路从两块巨石的狭缝中间通过;永善夹马石是因岩层里常夹杂方解石,当地俗称马牙石而得名。

骡子是畜牧育种史上的一大发明,骡为马与驴杂交所生,其寿命长于马或驴,力大且善走陡峭山路,深受百姓喜爱。昭通地名中亦可见到骡子的身影。如:镇雄骡子洞、永善骡子沟、鲁甸骡马口(交易骡马之地)等。有趣的是,似乎为了证明昭通骡子是本地马、驴杂交所产,大关木杆乡就有一处叫“驴子氹”的地名。

昭通还有几处叫“朝天马”的地名,不禁使人想到天马行空,万里横行的场景。但残酷的现实,却如民谚所云:“多走高山伤骏马”。昭通崎岖坎坷的山路上,那负重前行的乌蒙马,与北方大漠上的千里神骏相比,要想“快走踏清秋”只不过是一个遥远的梦想罢了!对此,乾隆年间亲履云南的进士檀萃早已指出:“内地之马撒蹄而驰于平原广地,滇马敛蹄于历险登危”。所谓“朝天马”,也许是先民们对负重一生的驮马寄予的由衷赞美与深情祝愿,希望它们完成使命之后,灵魂升入天堂,做一匹凌空御虚的“天马”而自由飞奔!

七、结语

云南少数民族地区,“其俗好畜牧,多善马”。有学者研究指出,体型外貌上蒙古马和西南马(包括云南马)是两个独立的系统;生化测定证明,两个系统的形成,不是环境型的差异,而是种质间的不同。现在的云南马是西南先民在新石器时期由野马驯养成家马的。

历史上乌蒙马始终是昭通运输的主力,驮、乘兼用,素有良马之称。乌蒙马多数体格较小,行动灵敏,性情温顺,善走山路和夜路,经过长期自然选择,对山区具有广泛的适应性。刘崑《南中杂说》载:

滇中之马,质小而蹄健,上高山,履危径,虽数十里不知喘汗,以生长山谷也。上山则乘之,下山则步而牵之,防颠踣也。土酋良马,上下山谷,皆任骑坐,则百不得一也。

至今,一些山区的民间运输,马仍有不可替代的作用。“云南十八怪”中“袖珍小马有能耐”,说的就是乌蒙马的独特本领。元朝在乌蒙建立“站赤”(驿站),用的就是乌蒙马。当然乌蒙马中也不乏高头大马,如吴大勋《滇南闻见录》说:滇中之马善走山路,其力最健。乌蒙产者尤佳,体质高大,精神力量分外出色,列于凡马内,不啻鹤立鸡群。

至秦汉以降,历代都有乌蒙马作为贡品输入朝廷的记载。明代还在乌蒙专设“茶马司”,负责管理茶、马交易。古代昭通的繁荣是马背上驮出来的!当我们在众口相传的地名中听到一个个“马”字时,仿佛又看到了坎坷崎岖的山间驿道上,马帮负重前行的身影。这些带着“马”字烙印的地名,为先民们相依为命的伙伴——乌蒙马,铸造了一座无形而不朽的汗马丰碑!

文章作者:傅奠基

文章来源:《昭通学院学报》2014年第4期

选稿:甄艺涵

编辑:罗舒平

校对:洪珊

责任编辑:汪晨云

(由于版面有限,文章注释内容请参照原文)

×××

欢迎来稿!欢迎交流!

转载请注明来源:“江西地名研究”微信公众号

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com