古装剧可以让我们学到历史嘛 古装剧的历史考据重要吗

喜欢古装剧的朋友在追剧之余,会不会对剧中的历史、服装或是文化产生兴趣呢?会不会突然心血来潮去查询剧中角色的原型与故事?或是开始注意起各个朝代的妆容与服装风格?

身为一个热爱古装剧的观众,我就时常因为太爱一部剧而跑去补各种背景设定。像前几年《延禧攻略》与《如懿传》热播时,追剧追上瘾的我直接将乾隆后妃子嗣的百科和相关影片翻了好几遍,让我直到现在都还能信手拈来背出乾隆所有子嗣的长幼顺序和生母。

不过这类参考历史编写的戏剧,往往会遇到许多“考据上”的争论。就像《如懿传》热播时,剧中对富察皇后及继后那拉氏的渲染就曾被不少学者批判有违史实;

《延禧攻略》为了制造张力而刻意忽略皇三子永璋以及和敬公主的存在,也在当时受到不少质疑。

当然也有许多持相反态度的观众会认为:“如果戏剧都照历史演,那干嘛不看纪录片?”、“剧好看才更能吸引人去探究历史不是吗?”、“要追求真实的话,那女演员是不是都要裹小脚才算敬业?”等等,各类争论直至现今都仍未止息。

究竟考据对戏剧而言重不重要?该一味追求真实亦或是任凭创意挥洒?两者之间又该如何拿捏平衡?这篇文章便会来跟大家分享小岩个人的见解。

历史的考据就如前言提及的两个案例,只要是非架空的古装剧,十有八九都会碰到偏离史实的相关批判。特别是将背景设定在宫廷的宫斗剧,更常会因为人物原型著名而躲不开学者的口诛笔伐。

记得在《延》、《如》两剧热播时,电视上就有不少节目会直接请学者到场批判两部剧有违史观的剧情。

针对这个部分,我就也不卖关子了,但自己正是“完全照历史演就不好看”的那派观众。

我是历史爱好者,我一直都乐于了解这些过去的人事物,推崇鉴古知今的道理。

但即使如此,我也不认为戏剧必须因而肩负起“历史教育”的责任。

戏剧之所以让人着迷,就在于它那没有边际的想象能刺激人们的好奇心、精心设计的体验能为观众带来感官及心灵的满足。

它是娱乐,不是教材;是为了满足观众不甘于无趣的欲望而生,而不是为了让大家在忙碌生活中的闲暇时光还要动脑学习。

虽然剧本大多数是虚构的,但也正因如此,它才能依照受众的偏好设计起承转合、枝微末节,而不是像史书传记一样,洋洋洒洒都是繁琐无趣的流水账。

我能理解熟悉历史的观众在看到有违认知的剧情或画面多少会产生违和感,像我自己也曾因为较熟悉唐代历史,而对《长歌行》中不符史观的描写感到别扭,可这并不是用来攻击这些戏剧毫无价值的理由。

我的确不喜欢《长歌行》对李世民、杜如晦等人的曲解与弱化,但这并不影响我欣赏李乐嫣这位虚构公主的成长故事、也不影响我喜欢剧中李杜二人对待子女的温暖氛围。

不同类型的戏剧本就会带来不同的体验、满足不同喜好的客群。有些人就是喜欢充满粉红泡泡的甜宠剧,只要CP嗑得起来就没有问题;也有些人极度重视剧情的逻辑与缜密程度,反而不在乎演员的演技颜值。

因此面对这些编改过的古装剧,重视真实的观众自然可以针对其史观上的谬误侃侃而谈,但若只因有违历史而全然否定其价值,未免也太过可惜。

虽然《延禧攻略》中的富察皇后在历史上并非跳楼自尽,可当她身穿白衣、毫无牵挂地跳下高楼时,她渴求一份自由的身影还是能让人红了眼眶;

虽然《步步惊心》中的八爷在历史上并非那样地温润儒雅,可当他不畏雷霆为若曦夺一个自由时,他的背影仍会让人跟着感叹起:“原来他还是那个重情重义的八贤王”;

虽然《御赐小仵作》中的楚楚在历史上不可能打破性别隔阂成为仵作,可当她倚靠聪敏、努力获得肯定、侦破案情时,她的故事仍能成为打破性别与职业偏见的一段佳话。

遍数以上作品,没有一个有按部就班照历史脉络操演,却依然没有阻碍它们成为经典中的经典。

我并非是要否定历史考据的重要性,比如《步步惊心》的九子夺嫡、《御赐小仵作》的甘露事变都是饱满剧情层次的重要背景考据,只是考据并非是决定戏剧品质的核心,一味追求贴近史实而忽略剧情、限缩想像,最后产出一部部如教科书般乏味的作品,我想那才是戏剧界最大的悲歌。

文化的考据文化方面的考据大概是这篇文中较少争议的类型,可能中华文化许多礼俗都有沿用至今,就算要查找资料,范围也较容易抓,再加上陆剧剧组都会习惯聘请礼仪导师,因此文化方面的讨论普遍都蛮正向的。

我认为文化考据会是让观众更容易入戏的一大关键,特别是有参照真实朝代编写的戏剧,只要有将文化考据做足,即使剧情不合乎史实,也会非常具有“时代感”。像是先前提到的《如懿传》和《御赐小仵作》都是我认为在文化考据上处理十分不错的作品。

《如懿传》中封后场面的盛大应该大家都有所耳闻。这段戏无论礼仪流程、服装造型、场景道具、万人场面都可说是近几年数一数二的完善。但场景浩大、考据繁琐并非是我嘉赏这段戏的主因。

这场戏好,是因为这场封后场面办得越华贵尊荣,后期如懿的落魄就越显得令人唏嘘。

它的细细考究、盛大铺排并非只为了创造噱头,否则大可在前期安排相同规模的册封礼给富察皇后,如此一来不只能快速吸引观众目光,还能稍稍挽救前期被诟病的服化。

像这样经过剧情考量而恰如其分进行礼仪安排,其实远比空有考据却毫无脉络的虚华有意义得多。

而《御赐小仵作》的考据则是在许多细节上。比如楚楚入长安时携带的“过所”是唐朝通关时必须出示的证明书;萧恒密语信上的“苏州码”是古代商业广泛使用的数字;“鱼腥草”、“酸汤鱼”及种植“蛇灭门”都是黔州特有的饮食及习俗。

这些贴合时空背景的文化考据都会让作品更具时代感及真实感,无论单单作为场布道具、亦或是参与剧情作为线索,都能饱满整部作品的层次。

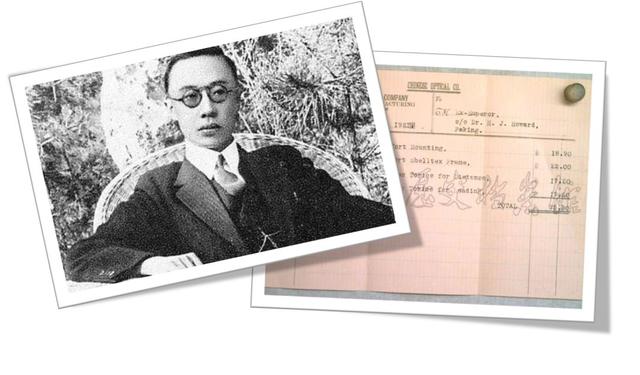

上图:以苏州码编写的密语信。

我知道这两部作品还是有其考据不足的地方,像是《如懿传》中丝毫没有大家闺秀仪态的嫔妃、《御赐小仵作》中不尽符合朝代的服饰等,但对我而言,剧情精彩程度还是比符实程度来得重要,我宁可追一部考据不完全但剧情饱满的好剧,也不想看一部空有考据没有剧情的作品。

造型的考据最后要聊的就是造型上的考据,不瞒各位说,这也是启发我书写这篇文章的动机。

我不晓得大家熟不熟悉中国古装的仪制。根据统治者身份不同,中国每个朝代每个时期的衣着都不太相同,以女装而言,秦汉时期的曲裾、隋唐时期的襦裙与披帛、明朝的袄裙、清朝满人的旗装与旗头应该是大众辨识度较高的几项。

然而因为中国朝代众多、历时久远,相关文化又有传入日韩等国,如今汉服的领域要研究起来真的非常非常复杂。普罗大众若没有对中华文化有一定理解,将汉服、和服、韩服搞混都是家常便饭,更别提区分每个朝代甚至不同时期的服装了。

因此现在的中国古装剧就出现了许多服装误植、张冠李戴的情况。

上面这个案例还是可以明显看出违和的误植,若真要细究起来,服装的颜色、衣物的纹路也都是常发生错误的地方,几乎没有几部剧不曾在服饰上出过差错。而这也使汉服爱好者们常常会对古装陆剧的服饰嗤之以鼻。

而近期,我就在汉服论坛中看到了一则广电总局发布“古装剧不得跟风外国样式”的新闻。

其实我本来就算是对汉服蛮感兴趣的,喜欢看汉服相关的历史故事、也有特别关注几个汉服论坛;针对古装剧屡屡误用日韩服饰于明唐剧的状况,我也一直觉得不妥。但硬性规定“古装剧美术要真实还原所涉历史时期的风格样貌”真的是好事吗?

会让我产生此种隐忧的,是这则网上贴文下的一则留言:

现在古装剧(武装、仙侠)服饰,风格没认真考究,清一色都是滤镜、美颜、小鲜肉、整容网红脸,没以前的武侠剧、古装剧好看。

先不论文中“娘”这样带着性别歧视的用词适不适当,就一个喜爱古装剧的观众角度,我虽同意近几年的电视剧品质大多堪忧,可这些问题真的是归咎于风格没考究、滤镜美颜阴柔网红脸盛行吗?以前的武侠剧、古装剧会好看,真的是因为没有这些问题吗?

我前面提过,戏剧是一场“体验”,好的体验一定会包含优异的内容和舒适的感受。内容取决于剧本,是稳固戏剧品质的核心;感受则取决于阅听上的氛围塑造,是吸引观众的第一要素。

之所以网红脸、中性化小鲜肉演古装会让人反感,其实并非是美丑问题,而是他们身上显著的“现代审美”会让看古装剧的观众明显感觉到时代断层而“不舒适”,就像在热带雨林看到北极熊出现一样。但这并不代表原汁原味的“古代审美”就会让观众感到“舒适”。

就拿唐朝为例,众所周知盛唐女性以丰腴为美,可现代古装剧里女演员只要一胖,就会被观众群起围攻;再者,唐朝习惯敷白面、涂鹅黄、画黛眉、点小唇、贴花钿,这样的妆容若原模原样放在现代古装剧里,只怕会吓跑一堆观众。

因此在妆容美感这块,我并不认为据实考据出来的效果会好到哪去。也许它可以在汉服爱好者间成为一段佳话,但却失了大多数观众的眼缘,以市场导向而言的确不是好事。

再回到方才那段留言,其实这位观众对武侠、仙侠剧没有做好考据的论点,我也有些疑惑,特别是仙侠剧这个类别。

“仙侠剧”顾名思义就是讲述“神仙”的故事(现在的仙侠剧基本都没什么“侠”感了,这里就略过不提),本身就是以虚幻神秘、亦假亦真的设定作为特点。若硬加一个历史朝代进来考据,那虚幻何在?神秘何在?

“不似凡俗的缥缈之间,存有一丝红尘痕迹。”这是仙侠剧的魅力所在,服饰自然也该保留这样亦虚亦实的特色,特别是飘然的层次与浅白色系的衣衫,更是塑造缥缈情境的一大助力。若过度追求据实考据,那跟普通的历史古装剧又有何不同呢?

时代会变迁,技术、风格、美学也会不停更迭。古旧的事物要被保存下来继续流传,势必会有其需要因应妥协的地方。

我能理解汉服爱好者们希望复苏文化的满腔热血,可像玄幻、仙侠剧或是网红脸、中性美等新兴事物,也的的确确正在成为新的次文化。

试着放宽心胸、舍弃固守的一些原则体会看看,或许会发现这些作品并不全然那么不堪。

提醒大家,在这个自由平等的年代,请不要擅自拿他人的性别气质作为贬低或嘲讽,玫瑰少年的故事希望大家都能铭记于心。

有些小离题,现在言归正传。

洋洋洒洒说了这么多,那到底服化考据的力道该如何拿捏呢?

对我而言,“未越线便不苛求”的张弛有度,会是最佳解答。

基于对文化的基本尊重,不误用他国服饰自然是所有古装剧不可越过的底线(如误用和服、韩服仪制于中华古装剧上);

再者,有参照真实历史朝代改编的作品,服饰贴合当朝背景也是基本配备(如唐朝身穿襦裙、清朝身穿旗装)。

但只要这两项标准有确实做好考据,其他细节便不过度苛求(如盛唐背景误用初唐服饰、纹样颜色误植等)。

如果剧组有心还原历史最真实的模样、营造代入感,自然值得嘉许;即使没有做到,有将基础视觉印象塑造出来,也不至于让多数观众感到违和而出戏。

毕竟戏剧仍是商业产物,能尽可能用最低成本求得最高效益是不变的准则。在此前提之下,保有对文化的基本尊重、顺应现代审美习惯微调视觉以贴近受众,然后将钻研考据细节的功夫用在充实剧本品质上,我想会是最好的处理方式,也是我认为目前倚重流量胜于一切的电视剧市场最该调整的方向。

(完)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com