张挥是张姓始祖(张挥是黄帝第五子还是黄帝嫡孙子)

来源:张氏正能网络

天下张家人,让我们携手同行,弘扬张氏文化,传播张氏正能量。

以下全文为张梁森先生有关考证

这里,同样另有一说。即挥不是黄帝的第五个儿子,而是黄帝第五个儿子青阳氏的儿子。这样一来,挥则变成黄帝的孙子了。

近几年来,从事张氏文化研究的许多同仁,通过自己的艰辛努力,查阅了历代大量的姓氏研究典籍,考证了许多全国各地的《张氏宗谱》,基本上认为挥公是黄帝的第五子,如邓洪波著《中华姓氏通书·张姓》、赵杰主编的《天下张姓与清河》、张省会主编的《张氏渊潭》等。而范又琪编著的《姓氏起源》,李浩然编著的《中华姓氏大探源》等,却主张说挥公是黄帝的孙子,即黄帝之子少昊氏之子。

笔者认为,前者是正确的,后者是误解了。有关人士考证:少昊本来就不是黄帝这一氏族。留待下次再辩。

得出挥公是黄帝的孙子这个结论,前儒皆说是太史公司马迁有误。他说:“嫘祖为黄帝正妃,生二子,其后皆有天下。其一曰玄嚣,是为青阳,清阳降居江水。”本来,青阳是黄帝赐给挥公的爵位“青阳王”,太史公却说他是玄嚣的后人,加上《史记正义》、《史记索隐》等注释又较混淆,误把青阳王说成是少昊之子。其后,《元和姓纂·十阳》、《古今姓氏书辨证·十阳》、《姓氏急就篇·上》等古代姓氏文化研究典籍也步其后尘,以讹传讹,岂不让后人多费疑猜吗?

而现在有些研究者仍然坚持挥公是黄帝的孙子这一说,也是袭前人之误,且一误再误,才有如今的争论。

多个典籍认证:挥为黄帝第五子

其实,这个误解是前人留下的,也应由前人消除。其间,古代已有许多姓氏文化研究者对这一误解作了辨证。

如《中华姓氏大典》上载文:“《希姓录·七阳》:张若,黄帝臣。其后,周宣王时有张仲。《檀弓》有张老。战国有张孟谈。秦有张仪。楚有张醜。皆非一姓。惟春秋时张白蔑,宋国人,张仲之后也。”

那么,这张若是谁呢?前面已交代过,他就是张挥的儿子、黄帝的孙子。何以为证?更多张氏资料关注公众号天下张家人

《庄子》一书中说:“黄帝将见大隗乎具茨之山,方明为御,昌寓骖乘,张若、謵朋前马。”见(《庄子今生今译》第635页,中华书局1983年4月出版)这意思是说:黄帝要到具茨山上见大隗,方明驾东,昌寓陪乘,张若、謵朋两人在前面骑马开路。

清代著名学者、姓氏文化研究专家张澍就此对《唐书·世系表》载张挥是黄帝的孙子提出了质疑:“以挥为青阳少子,则黄帝时何以有张若耶?”

这意思是说,按《世系表》所载,青阳是黄帝儿子,挥是黄帝的孙子,皆同黄帝为姬姓,那么,黄帝时这个张若的张姓又从哪里来的呢?

而现在有人搞的所谓张姓古代氏系表上竞没有张若,岂不是咄咄怪事?

笔者前面讲到张挥的儿子、黄帝的孙子张若在黄帝晚年时也封为殿前尉,且作为黄帝和宫廷的侍卫,他此时最少也在18岁以上,他的父亲挥当在36岁以上。挥又是黄帝第三个妃子彤鱼氏所生,黄帝此时的年龄起码也有七十多岁吧!有典籍记载:黄帝30岁才结婚。此时也只能是这个年龄。目前,尚未看到何种典籍上准确的记载黄帝的年龄,传说他在位百年,享年110岁,这明显有误。还说他有300岁,更是无稽之谈,孔子对此己作了解释。也留作下次再辩。只有正一派道徒念《超度之灵经》上云:“黄帝舜帝和尧帝,哪个大帝过百岁?”可见,黄帝也没有活到一百岁。而张姓是在黄帝50岁前就有了。

那么,挥作为张姓鼻祖,当是黄帝的儿子毋疑。这应是本文的第二个结

挥得姓至今,繁衍多少代?

再就是张姓自挥公得姓,至今繁衍了多少代,也是人们争论的问题之一。笔者对此再试图说一点看法。

也许是自己孤陋寡闻,也许资料能见度太小。笔者所看到过的多种研究张氏文化的典籍,他们都引用过《张氏宗谱》、《张氏族谱》等张氏谱牒,最早引用是明、清时代修的张氏谱。而张氏最早的谱牒即宋代《张氏宗谱》还未有人引用到。或者是直接沿袭宗谱而修的张氏谱也很少提及到。

无巧不成书,笔者家藏的民国二十五年八修《张氏宗谱》正是延袭宋代张氏老谱续修的。

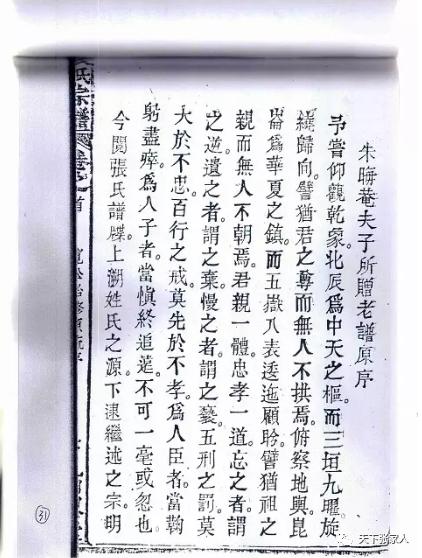

公元1199年,即南宋宁宗赵扩庆元五年,本年干支纪年为己未。笔者远祖江西南康张氏首次修成了《张氏宗谱》,本族祖先大老们中,有几人与当朝龙图阁大学生、著名理学家朱熹老夫子为挚友故交,且又是赣南同乡,就请朱夫子为《张氏宗谱》题写序言。朱熹老夫子时年70岁并不推辞,欣然命笔,为南康首修《张氏宗谱》题写了序言。

为了使大家看到这篇序文,现全文影印如下

朱熹为《张氏宗谱》题写序言1-2页

朱晦庵所赠老谱原序(译文)

常常抬头观察天象,北极星是整个天体的中枢,而太微星、紫微星、天市星这三大天区和太阳、太阴、荧惑、辰星、岁星、太白、镇星、黄幡、豹尾这九大恒星旋绕时都向着它,譬如帝君的尊严而没有人不想朝拱的。

我又常常俯首察视地理,昆仑是中华的镇山,而泰山、衡山、华山、恒山、嵩山这五岳和八方以外极远的地方无不逶迤顾盼着它,犹如人对祖辈的亲敬且没有人不朝拜的。

要知道,君亲一体,忠孝一道。如果忘了,就是大逆不道;遗忘它,就等于丢弃了根本;怠慢了它,即为亵渎不敬。所以,五刑的惩罚,首先是对不忠的人;百行的训诫,要把孝放在第一位。

那么,作为人臣的,应鞠躬尽瘁;为人子的,应慎终追远。对这二者,不能有一丝一毫的疏忽啊!

今时,我检阅张氏的谱牒,它向上追溯了姓氏的源流;对下叙述了宗派的世系;彰明昭穆以尊崇祖先;记载繁衍用以说明嫡传情况;理出长幼借以分清年龄大小;撰写传记赞颂以利崇尚道德,等等。不是大忠大孝的人,怎能做到这些呢?

噫!今世间有的人,离开先辈还不很远,就懵然不知尊上敬祖,他们与张氏家族相比,不是要惭愧得多吗?

时在

宋庆元五年(己未岁)八月初一大吉

龙图阁大学生新安朱熹谨赠

宋代进士张宽公修家谱考证代系

从朱熹给我祖上所写的《张氏宗谱》的序言中,我们可以知道七件事:一、这套《张氏宗谱》创修于宋庆元五年乙未岁八月初一,即公元1199年9月上旬。二、谱中追溯张姓源流。三、叙述了宗派世系。四、彰明了左昭右穆的宗法。五、记载了历代繁衍生息情况。六、理顺长幼秩序。七、撰写了序、传、赞、颂等人物传记。

遗憾的是,由于历次续修,都没有署列创修《张氏宗谱》人氏的名字,使我们暂时难以考定,留待日后再作深究。更多张氏资料关注公众号天下张家人

庆幸的是,由这套宋代《张氏宗谱》而重修的《张氏宗谱》是在元代至正十年(1345年)前后修成的。主修宗谱人为宋代后期的进士张宽公,即我族从江西迁长沙,再由长沙迁蕲春定居的始祖。

张宽公在宋代张氏老谱的基础上重修张氏家谱,对于我们这一族,当是始修族谱。这套谱最大的特点,是将中华张姓源流经考证后再叙述得一清二楚。为窥全豹,亦影印如后:(1-10页)

宽公始修源流序(译文)

我们家族原来姓姬,出自黄帝轩辕氏的第五个儿子挥公。他善于制造弓和矢(箭),由黄帝任命他为弓正(官职),主持祭祀弧星,赐给他的姓氏是张姓。因封地在青阳,因此加封为青阳王。我族张姓从此开始。

二世祖张若公,生颛公。颛公生须,须生桃,桃生师,师生宣,宣生阳,阳生宓公,在公元前十九世纪即禹王朝中,相为帝时,宓公任奉政大夫。

宓公生丞,丞生黉,黉生奇,奇生契,契生希,希生燧,燧生泰。泰公于公元前十七世纪任厪帝时的太史。

泰公生还,还生纯,纯生子质,子质生钝,钝生康,康生启,启生立,立生瑰,瑰生和,和生雍,雍生显,显生沐,沐生逊,逊生郢,郢生取,取生顺,顺生肃,肃生永。永公于公元前十三世末在商王朝小乙为帝时任侍中大夫。

永公传至张姓第三十七世为浚公。当时小乙帝死后,武丁帝即位,任命张浚公为武军节度使,挂将军印。

浚公生子张惠,于公元前十二世纪中,任祖甲帝时的司马。

惠公生渲公,渲公生稳公,公元前十一世纪初,在廪辛帝时任豫州(今河南东部)太守。

稳公生元,元生正,正生奎公。张奎是张氏第四十三代裔孙。此时商纣王帝辛即位,任命张奎为朝廷总戎(相当于今三军总司令)。

奎公生炳,炳生辰公,此时历史已到周朝康王时代。康王任命张辰为先锋官。

辰生本,本生灼,灼生袞,袞生灵,灵生弘,弘生道,道公生仲公,是为张姓第五十二代。公元前827年,被周宣王任为宰相。张仲作为一代政治家,提出孝治天下,自己率先行孝,又与尹吉甫(将)为友,留下了“张仲孝友”之美谈。

仲公生象,象生秀,秀生卓,卓生宪,宪生凌,凌生义,义生晋,晋生凝,凝生侯,侯传张姓六十二世生老公。此时已到东周列国周灵王时代,张老在晋悼公时任朝中大夫之职,有善颂善祷之誉。

老公生君巫,君巫生趯公,东周景王时任大夫,与另一大夫梁丙论说丧葬之事,趯公有“火中寒暑”的高论,但景王不懂此中奥理,命他退下。而大夫俞太叔独称张趯有大智慧,其知识之广博不在梁丙大夫之下。这件事在《左传》上记载得很详细。

趯公生子张骼,是张氏第六十五代孙。周敬王二十三年(公元前497年甲辰),楚昭王侵伐郑国以救齐国,晋定公派张骼为使臣至楚国说和并求还师以救郑国,而使楚不能攻克郑人,骼公独自一人双方解释并止住援兵,使楚国和郑国各自退回自己防御阵地,立了一大功劳。

其后,骼公生柳朔,是为张姓第六十六世,这时已到了周敬王后期,晋国被晋、赵、韩三家瓜分了,张氏自柳朔以下数代都辅佐韩国为相。在韩国建立学堂、指点农事,训练军队,和好邻国,为韩国兴旺发达建立了巨大功勋。鲁哀公五年(公元前490年辛亥),因晋人围柏人,柳朔公有“好不废过,恶不去善”辩议,不能解柏人之围,遂在这次战争中殉难了。

张氏传到七十四世生张良,字子房,研究黄石公兵书,其先五世相韩,而秦始皇兼并六国而消灭了韩国,张良乃命力士(刺客)操椎杀秦始皇以报仇,力士误中了副车,报仇未能成功。于是,张良辅佐汉高祖刘邦消灭秦朝,平定了天下。汉高帝刘邦以齐地三万户封张良为齐侯,但张良不接受,愿意授封留侯。并在朝任太傅,留、文、成三侯,世称“三杰”。汉朝大业即以稳定,为韩报仇成功,且为汉朝立了大功,即托辞入终南山修炼,拜赤松子为师,以保全自己,这是他退隐的高明之处。到汉惠帝刘盈六年(公元前189年壬子)夏时,张良逝世。程子说:“张良进退从容,有儒者之风,不是刘邦(高帝)能用张良(子房),而是张良能用刘邦也。”

张良生辟疆、不疑两个儿子。辟疆年龄才15岁即为汉朝侍中大夫。刘邦驾崩的时候,张辟疆四处委屈周旋,使内外都能得到平安,以保全汉室。

不疑生典高,汉文帝时任命为太守。

高生默,默生万年,年生嵩。嵩公在汉武帝时为左辅国。

嵩公生有五个儿子,长子壮、次子赞、三子睦、四子寿、五子通。其后繁衍难以详细介绍。

到了唐朝,张姓遍布范阳、清河、太原、南阳、敦煌、修武、上谷、沛国、梁国、荥阳、平原、京兆等地域,共有四十三大望族,这些都是壮、赞、睦、寿、通五个公的后代呢!

张通当时任清河领地的太守,有很多惠及民众的政绩,因此以清河为郡,也就是今日恩州之地。

通生无妄,无妄生履仁,履仁生大顺,号桐柏真人,大顺是张姓第八十世。大顺生道陵、道宏弟兄二人,迁居信州(今江西贵溪县内)龙虎山。张道陵创立了道教,被封为天师。

张道宏生觉公,觉生嗣,嗣生匏,匏生湛,湛生起,起生文,文生璁,璁生谦,是张姓九十一世孙。谦公天性明敏,博通经史,被朝廷选拔为贤良方正。当时,寇盗蜂起,皇上令张谦带兵讨伐。谦公心想:这盗贼主要是为饥寒逼迫所至。于是,他开国库进行赈济,那些“盗贼”随之平息了。张谦的明达睿智才能,千古以来都很少见。为此,官拜云骑校尉。

谦公生景淳,淳生世英,字子俊,为东京大夫。

英(子俊)生孟良,字公政,任工部尚书。

政生杰,字国英。杰生朴公,字实甫,是张氏一百零五世孙。宋理宗时,中嘉熙年间(1237年左右)明经高第(进士),任命为长沙县令官职。此时,正值金兀术带兵侵略中原,朴公死于任上而不能送回老家江西南康埋葬,只好卜葬于长沙县城附近的万寿村。

朴公生安、宁二公。宁公回江西南康,安公居长沙,生我兄弟宽、端、谟、观、正。我兄弟5人和我的大儿子伯四,荷蒙宋朝恩典,俱考中了进士。我的四个弟弟端、谟、观、正都籍于长沙。我因祖宗的坟墓都在江西南康故里,每到祭扫之时,俯伏哀思而空生悼念悲叹之声。于是,决心回到原籍。

只因家中人口众多,财物繁重,陆路难以搬运,因此租赁船只,由长江直下,航行至蕲州辖地的渗鱼矶头,陡然起了狂风,巨浪如同山头,驾船的人惊骇不已,急忙将船停泊在这个地方。我登上江岸,与随行的人员一起,察看山川情景,但见江水潆洄,绕如金带;雄峰耸峙,头角峥嵘。真是个山明水秀的好处所,又是个休养生息的好地方。但见狂风继续阻止船只航行,全家男妇老少,都没有回原籍的心愿。哎!莫非天意如此吗?向土人问这个地方的地名,土人答说叫“永福乡”。于是,合家非常欢喜。我则拍手叹说:“这里是我的居地呀!”于是,就在渗鱼矶山边建造居室,作为我们家栖息之地。

到后来,我的长子伯四生子仲二。仲二生丙六,字铭甫。数代相传而子孙日益兴盛,家中财产日益丰裕,又进一步开创基业,扩展土地,购置田产二万多顷,缴纳赋税一千五百多金。再建造起读书的学堂,请先生教育子孙,推广恩惠和爱心,皆成为这个乡邦的英俊贤才。在读书的队伍里,可谓科甲蝉联,登黉宫学府的、食举业廪饩的,不知有多少。然而,功德愈积愈深,食报也就越来越远。蕲邑各界人士,都称我家为巨族了。

我今年96岁了,儿子伯四的年龄也已72岁。一切家务概归曾孙铭甫管理。此时,人们看到我家的田庄地产,上下横直30多里,中间没有一寸土地与异姓人相接。于是,人们就叫这个畈为张铭畈,叫我这个家族为张铭户,叫这个湖为张铭湖。

有一天,我独自一人坐在书房里,翻阅我家族的老谱,不禁喟然叹息:五服还没出头,就像陌生的路途人一样,这样的情况不是很多吗?我的祖父张朴公,原籍江西南康,因在远处的长沙为官,我今由长沙转移到蕲城,屈指一算已三次迁徙了,不就会有把族人视为路人的吗?现在到了必须要有新家谱把他们联系起不可的时候。

值得庆幸的是,我年纪虽然老迈,但身心还很健康,且耳聪目明,现将一世祖挥公得姓的源流,列分派系的根由叙述出来;并详细说明迁徙的踪迹,写出出仕为官的显达,登录才俊名流中的重要人物,列出世派支系的先后,且逐一安排得当。虽然散处各府、州、县以至通都大邑的后代张氏子孙,一打开这套谱牒,则一目了然啦!仅以此文为序。

考证张姓世系中,张良公应为74世。

张宽作为宋朝的进士,其治学态度当是十分严谨的。按他自己的话说,为了替张氏后代子孙负责,在“披阅老谱”(指宋代《张氏宗谱》)的基础上,编修了迁蕲张铭户的《张氏宗谱》,经他严肃地考证后,为我们提供了“一世祖挥公得姓之源”这个重要而宝贵的依据。应该说,古代张姓自己人对自身源流的考证,比今人的所谓考证要准确很多吧!还有其它一些佐证也留作下次再辩。

从张宽公所修《张氏宗谱》的《源流序》上,我们知道张良公是张姓的第七十四代孙。但近人编修的有关张氏书刊中,却说良公为张氏第八十世,相差六代。这怎能成立呢?笔者主张前说。

如《庄子》所云:“黄帝游具茨,张若前马”。宋代张氏老谱已明确记载,张若是挥公的儿子(长子),黄帝的孙子。而近期出现的《张氏上古世系表》中载:挥公的长子昧公,依次为般公、选公、盛公,再后五代也没有出现若公。那么,黄帝在世时,张若又是谁?难道黄帝封了两个张姓不成?

再说,庄子生年约公元前369~前286年,是春秋战国时代“诸子百家”中最有影响的道家人物,属于远古时期的学者、哲学家和思想家。他的记载当不会有误。而《张氏上古世系表》没有张若,这是个明显的错误。直到张挥以下第七代出现了居若公其人, 这若公是否就是第二代若公?如果是,显然多出了六代。

这里,我们还可以按人类发展繁衍的正常规律求证。华夏每个氏姓的子孙,通常是30年左右一代,张氏也不例外。

黄帝是约公元前二十四世纪的人,这个依据历史早有定论。有文字记载,夏禹传位给儿子启,是约公元前二十一世纪。而启前面有“五帝三皇”之说,即炎帝、黄帝、帝颛顼、帝喾、尧帝、舜帝和大禹。每人在位约50年,黄帝约于公元前二十四世纪在位应该无疑。

那么,黄帝离现在4400年,按30年一代,则共繁衍146代。由于古制一夫多妻,长房和小房相隔差别较大,则长房到156代当为正常,而小房136代亦属正常,即长房和小房相隔20代,不但张姓如此,其他姓氏依然。更多张氏资料关注公众号天下张家人

张良生年尚无确论,约卒于公元前186年,按80岁估计其在世,估约出生于公元前204年前后。至公元前24世纪共2080年,按30年一代,应是70代为正常。与张氏宋代老谱所记基本吻合。而此前的2000年,长房的出入最多不过5代。张良充其量到75世,怎么可能到80世呢?

有鉴于此,本文可以下第三个初步结论:即张姓世系中,张良公应为74世。

张宽公修谱的不足之处

需要说明的是,前面引用迁蕲春始祖张宽公按宋代老谱所修的《张氏宗谱》,其中也有3处不足之处。

其一,这套《张氏宗谱》,编修者张宽公未署修谱时间,让后人要费点周折。此处,我们可以张宽公自己提供的依据推算。他修谱时的年龄是96岁,儿子伯四72岁,“一切家务概归铭管理。”可见曾孙张铭甫也有30岁左右。伯四公亦在宋朝中了进士,估其25岁左右中进士,当是南宋末期的建炎年间,那么宽公当时是40岁左右。次年,他迁入蕲州,是为之元代初年,即公元1280年(元至元十七年)前后。到他96岁修谱,则是公元1345年(元至正五年)前后。这套谱是元代《张氏宗谱》无疑。

宽公其所以未署时间,应该是两种原因。一是当时蒙古人对汉人实行残酷统治,把汉人分成五等,“南人”(即南方汉人)列为最下等。因此南方汉人最恨蒙古统治者,根本不提及朝廷年号,有的“南人”还不承认蒙古人的年号。这是有史可证的说法。其二,可能是当时标出年月,后人重刻漏印,但这种可能性不大。

第二个不足之处,张宽公修编的元代《张氏宗谱》对本支而言,称始修,这无可厚非。但使用的堂号为“百忍堂”,说明张宽公这一支(笔者本族)属张公艺的后人,或张公艺弟兄的后人。张公艺是唐高宗李治时代人。张公艺是寿张(今山东阳谷与河南省范县交界处)人,九代人同居且和睦共处。唐高宗李治去泰山封禅,回转时到他家看望,询问张公艺用什么办法把家族管理得这么好。张公艺书写了百多个“忍”字作答。唐高宗很高兴,当即御书“百忍传家”匾额为赐,并赐给其家绸缎等物。这是张氏家族引以为荣的幸事。但张宽在谱上没有记述。这其中原因,要不是张宽公这一支不是张公艺嫡传,或者是张公艺弟兄的延传。要么,是元谱沿用宋谱的年号。

第三个不足,是张宽公没有交待自己的出生年月,他在宋朝中进士,具体哪一科?其祖父张朴公中宋理宗嘉熙“明经高第”,到宋代灭亡仅42年时间,似乎有整体时间差误,宜待再加深考。

笔者在此另一个重要声明:这篇辩证文章是笔者到清河祖庭观光时,看到一些资料,众所纷纭,仓促而成的。其中,难免失误,自当纠正。但笔者把它作为一块“砖”,希望引出“玉”来。所以,张氏的古老文谁又知道多少呢?

2010年12月14日于蕲春

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com