奢侈品的宠儿(奢侈品中产的上流梦)

2019年1月21日,一家奢侈品品牌实体店内,一名顾客正在参观。(图/ 视觉中国)

在奢侈品百年历史中,最显著的趋势莫过于奢侈品正在不断下沉,走向大众。

确切地说,奢侈品不仅在价格上变得相对亲民,也在精神上逐步向大众靠拢。

这种靠拢显然是成功的,而且不费吹灰之力。

中产喜欢几乎任何来自上层社会的精神食粮,他们奋力捕捉,然后照单全收。

他们勇敢地为那些自己够不着或者需要跳一跳才能够着的东西买单,不惜花费几个月的工资,心满意足地拎着香奈儿手袋赶上末班车,回到市中心二十公里外的住处。

如今,在中国一、二、三线城市以及广大的小城镇中,遍布着渴望得到大牌眷顾的、饥饿的消费者。

我们为爱马仕口红、古驰墨镜、祖·玛珑香水和一些被称为“配货”的奢侈品小件买单,偶尔也会豪奢一把,拿出几万元买一只经典款手袋——一定是经典款。因为那些稀有皮革、限定色系都是留给比我们更富有的或者说更舍得花钱的阶层的。

人类对奢侈品的追捧实在由来已久,奢侈品由18、19世纪专供王室的手工制品逐渐演变成可供任何人付款购买的商品,这份惊人的奢华一下子变得触手可及,足以让很多人的内心悸动不已。

现如今,奢侈品比以往任何时候都更“接地气”。

其中,包袋、口红和香水,无疑是奢侈品普及之路上的几个主打产品。

普拉达的设计师缪西娅·普拉达说:“买一只手袋比买一条裙子容易得多,因为你无须面对年龄、体重等问题,手袋是(奢侈品)公司的奇迹。”

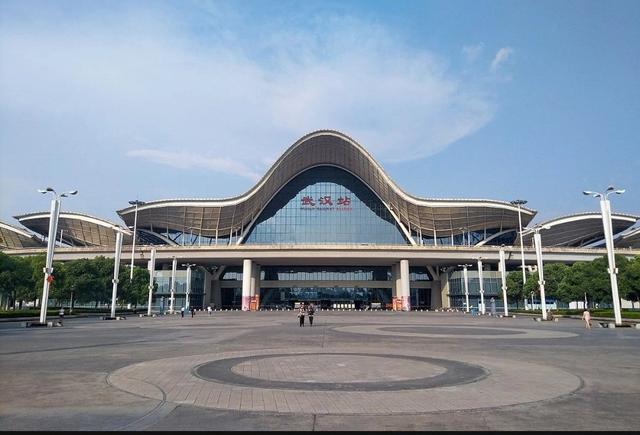

2022年2月14日,湖北武汉。一对情侣路过一家奢侈品店门口。(图/ 王翮)

女人,还有男人,似乎都本能地想炫耀自己

在《奢侈的!》一书中,作者黛娜·托马斯详尽地阐述了奢侈品的“平民之路”。

路易十六的妻子玛丽·安托瓦内特每年用在购买装饰有蓝宝石、钻石、金银的礼服上的开销,超过360万美元;拿破仑的妻子约瑟芬皇后,在10年内把法国在1803年将路易斯安那州卖给美国赚来的1500万美元花了一半——用于置装。

19世纪末,权贵没落,资产阶级兴起,奢侈品成为独属于上流阶层的生活元素,奢侈品在此时仍旧遵循着少量生产和定制原则,那些华贵之物只能卖给极少数顾客。

20世纪80年代,新富阶层崛起,情况就此发生改变。

此时,美国的精英制度发展到全盛时期,每个人都有机会在社会和经济的阶梯上爬得更高,发迹后便自然地开始沉迷于奢侈品带来的虚荣和排场之中。

近二十年来,“奢侈品民主化”运动大张旗鼓,奢侈品公司瞄准了新的目标顾客群:中间市场。

中间市场几乎囊括社会的主流人口,从教师到高管,从销售员到金融从业者。

奢侈品公司解释说,“这么做是为了让奢侈品人皆可得”——谁都知道,这不过是资本扩张的体面说辞。

1957年,克里斯汀·迪奥在接受《时代》周刊专访时,表达了奢侈品对现代人的重要性。

他说:“依我看,女人,还有男人,似乎都本能地想炫耀自己。

在这个强调规则、强调整齐划一的工业时代,时尚是人类保持个性和独一无二的、最后的庇护所。我们应该欢迎那些即便是很出格的创新,因为它们能保护我们免受粗制滥造、单调乏味之害。”

迪奥这句话放在今天,恐怕不够准确。

社交媒体时代正将“单调乏味”“整齐划一”无限放大。

看看那些所谓的爆款就明白了,不仅是普通人,名人也是如此。

得益于奢侈品品牌的广告大战以及时尚杂志的文章,最新的热门手袋变成了每一季“必须拥有的手袋”(It Bag,即Inevitable Bag)。

当蕾哈娜、肯达尔·詹娜、吉吉·哈迪德在大街上背着那些“It Bag”走来走去,出现在全球成千上万家媒体的版面上,足以让奢侈品品牌的高管们乐开花。

用不了多久,这些“It Bag”“粗制滥造”但价格低廉的仿制品就会不断涌现,而那些“真东西”也将在几个月之后成为烂大街的普通货色。

与此同时,设计师们也开始向潮流低头。

一款包在一个品牌下卖得好,不久就会改头换面,出现在另一个品牌中。

爱马仕的铂金包、香奈儿Classic Flap(CF)、路易威登的老花以及迪奥的Lady Dior和马鞍包的确让人百看不厌。

而它们的同款包或仿款包也早已出现在其他品牌中,再次成为备受追捧的款式。

说到底,人对美的感受大同小异,就算设计师再天马行空,一个三角形、球形或平行四边形的包款充其量也只能为秀场增加一点诙谐的情致而已,它们几乎注定不会成为爆款。

“如果它想下一个大赌注,那一定是美妆”

让很多人意想不到的是,正如同电影院靠爆米花发家,手袋作为T台上不起眼的配饰,成为了奢侈品品牌最赚钱的当家花旦,也是“入侵”大众的最有效方式。

事实上,一只奢侈品品牌手袋的平均价格是其成本的10—12倍,而这个比例在路易威登的手袋上则高达13倍。

伯纳德·阿诺特(LVMH的掌门人)毫不在乎女装的亏损,因为与此同时,香水、手袋的销量呈2倍、3倍增长,这给公司带来了丰厚的利润。

今天,手袋成了一个奢侈品品牌成功与否的重要因素,以至于古驰集团旗下的YSL(古驰集团于1999年收购了YSL)在2005年差强人意的销售业绩,被归咎于该品牌在几季中都没有一只风行的手袋。

现在,手袋的地位正受到来自美妆的威胁。2019年5月4日,古驰官网上线了三个系列的口红产品,共有58个颜色,每支定价为38美元(约合人民币255元)。古驰口红的上线,预示着古驰美妆(Gucci Beauty)正式回归。

咨询公司Simon-Kucher & Partners的希卡·贾因表示:“许多奢侈品品牌已经拥有了香水专营权,下一步应该推出什么产品来维持消费者的品牌忠诚度呢?” 答案就是美妆。

奢侈品研究所的首席执行官米尔顿·佩德拉萨表示:“古驰一直在增长,但要想继续发展,它不得不转向另一种增长的类型。如果它想下一个大赌注,那一定是美妆。”

对于以服装和皮具为主要卖点的奢侈品品牌来说,美妆已被证明是提高利润率的最有效的方式之一。

希卡·贾因表示,美妆的利润率可以超过80%。

成衣或手袋具有较高的消费门槛,消费总量有限。相比之下,化妆品的价格上限相对较低,容易获得更广泛的消费者。

于是,各大品牌都加入了美妆混战。

2020年,爱马仕宣布进军美妆行业,在2021年4月23日公布的爱马仕集团第一季度财报中,香水和美容部门的销售额同比增长21%。集团指出,唇膏系列的持续发展贡献良多。

只买贵的

《福布斯》杂志网站撰稿人沃尔特·勒布(Walter Loeb)提出过一个问题:“奢侈品品牌价格大幅上涨——这会减少需求吗?” 答案是“不”。

答案出自《论奢侈》一书的作者让-诺埃尔·凯费洛(Jean-Noel Kapferer)和法国格勒诺布尔大学市场营销教授皮埃尔·瓦莱特·弗洛伦斯(Pierre Valette Florence)。

他们在《商业研究》杂志上发表了一个新的研究项目,结果出人意料——越贵的东西,越有人买单。

研究发现,奢侈品品牌在这两年大幅涨价是为了保持强劲的消费需求。

对此,凯费洛和弗洛伦斯表示:“奢侈品消费者的行为挑战了古典经济学的原则,即更高的价格应该导致更低的需求。”

2021年,奢侈品消费需求在购物和旅游的限制下大幅增长。

在一项针对中国、巴西、日本、法国、德国和美国奢侈品消费者的跨文化研究中,凯费洛和弗洛伦斯着手从影响奢侈品消费者购买的各种动机因素中找寻答案,包括内在和外在因素,即“取悦自己的奢侈品(购买)和希望被他人看见的奢侈品(购买)”。

结果,“希望被他人看见的奢侈品”销售额达到新的历史巅峰,而高价是奢侈品成为人们所向往的关键因素。

简言之,高价格推动市场需求。

这个结果对于凯费洛来说并不意外,在他具有开创性的著作《奢侈品战略》中,这一现象被定义为成功的反营销法则之一。

但研究中的另一个发现令人惊讶:“出乎意料的是,追求高质量并不是购买奢侈品的驱动因素。”

因此,当各大品牌,诸如路易威登、香奈儿、爱马仕将最近奢侈品价格上涨的原因归结为商品和劳动力成本的上升时,大概率是在装傻。

“价格根本不是成本或质量指标,”凯费洛和弗洛伦斯写道,“它也是满足感或自豪感的来源。

价格是价值的体现,既取决于产品或服务的价值,也取决于买方在反映个人、财务和文化能力方面获得的社会价值,因为他们有足够能力支付大量的非必需品。”

如果奢侈品等于昂贵,那么大众究竟能从中获得什么好处?

研究发现,高价是奢侈品的主要属性,其价值首先在于地位信号,其次在于排他性。

换句话说,高价向消费者表明奢侈品的价值,而品牌提供其高价的证明,比如高质量、工艺和可持续性。

这项研究的意义深远。首先,奢侈品具有突出的标识是必要的,这件事已经被历史反复证明。

“如果同龄人意识到奢侈品的高价,这些产品会为消费者创造尊重、钦佩和地位。”两位研究者写道。

也因此,低调的标识往往使其产品定价不能像带有醒目标识的产品那样高。

凯费洛和弗洛伦斯的结论则是:“奢侈品需要可见性;‘无标识’设计不适合需要炫耀性消费的行业。

如果看不见,就没有真正的奢侈品。

奢侈品有两张脸,一张脸面向自我,以高质量、愉悦、享乐主义和愉悦体验的形式寻求自我回报,另一张脸则面向他人,寻求社会认可和排他性——后者的存在依赖于高价。”

而奢侈品行业必须利用第二张脸来维持其每一次价格上涨的政策。

不用谨慎地研究也知道,未来,奢侈品价格仍将持续上涨。就算在疫情期间,价格上涨显然也没有伤害到奢侈品品牌,甚至反倒增加了它的价值。

凡勃伦早已在100多年前,就论述了昂贵所产生的价值。

他在《有闲阶级论》中写道:昂贵性标志逐渐被公认为贵重物品的美的特征,它们作为可敬的奢侈标志而招人喜爱。

当我们说一件衣服“非常漂亮”时,所有对这件物品的美学价值的分析所得出的结论只会是:它在金钱方面具有荣誉性。

凡勃伦表示,我们终于完全相信所有不贵的东西都是无价值的,“便宜无好货”已经成为至理名言。

而手工制作的商品(比如奢侈品)之所以在有教养的人们看来具有超群的价值和魅力,就在于它们所带有的荣誉性的粗糙特征,而对其粗糙痕迹的欣赏,实际上是对鉴别能力的考验。

美感需要接受训练,这也使得机器制造的日常用品,“往往因为其过度完美,而受到粗俗和欠教养人群的赞赏和青睐”——凡勃伦写道。

奢侈品也蕴含着另一个前提:使用者无需也无法进行体力劳动。

15厘米高的克里斯提·鲁布托往往用于乘坐豪车参加晚宴和走红毯,而不是乘着地铁再转两趟公交车去上班。

那些奢侈品品牌的鞋履往往用柔软的羊皮底——既不耐磨也无法沾水——所以,当把新买的大牌鞋拿去翰皇洗鞋店贴上橡胶底的那一刻,你就知道,这位消费者并不是奢侈品品牌的目标受众——这些鞋子,通常只会穿一次。

“它(昂贵的物品)不仅表明使用者能够消费大量财富,也说明他只进行消费,不进行产出。”凡勃伦写道。

2021年11月,广州。坐在草地上自拍的人。(图/ 阿灿)

中产阶层的焦虑旋涡

保罗·福塞尔在《格调》中对中产阶层进行了大力抨击,他言之凿凿,认为这个美国人数最多的阶层是最为虚荣和势利的阶层。

“由于他们像螺丝钉一样可以被随意替换,因而最缺少安全感,生活也最焦虑。

在这样的心态中生活,首要的事情就是必须得到他人的承认,要在他人眼里看起来生活过得既得体又安全。”

《白领》和《权力精英》(The Power Elite,1956)的作者C.赖特·米尔斯称,“地位恐慌”是最具中产阶层色彩的焦虑形式,所以他们才需要申请越来越多的信用卡,订阅《纽约客》杂志,因为这表现了中上阶层的品位。

地球的另一边,中国的中产阶层正在迈向对消费主义崇拜的旋涡,他们深信,那些大品牌足以让他们与众不同,并且身价倍增。

即便开着十几万元的车,当拿出路易威登钱包时,他们的内心仍然觉得自己“高人一等”。

这种微妙的心思完全符合福塞尔对中产阶层的另一个描述:“中产阶层的另一个标志是迫切要让自己从属于什么的欲望,以及他们用购物等机械行为满足这一欲望的方式。

‘俱乐部’和‘协会’等用语(例如在‘每月一书俱乐部’‘文学协会’等称呼中)总是具有强大的诱惑力。”

经济的腾飞,让现今的中国人和几十年前的日本人一样,疯狂购买奢侈品。

资管公司CQS New City Equity基金经理拉斐尔·皮图恩曾评价:“奢侈品在中国就像一种消费必需品。”

无论是出于福塞尔所说的缺乏安全感,还是源于对时尚的热爱,中国的中产阶层都已经成为奢侈品消费主力军之一。

根据时尚权威媒体《女装日报》(Women's Wear Daily)的报道,2020年4月11日,爱马仕广州旗舰店扩店重开首日,销售额达到1900万元,一举创下爱马仕在中国新门店开业首日业绩的新高。——中国市场拥有全球最年轻的奢侈品消费群体。这意味着,奢侈品市场已经告别完全由富人主导的时代,向“渴望奢侈消费”的新中产阶层倾斜。

不论钱包是否能够承受,购买奢侈品,甚至踏入奢侈品店,都令人热血沸腾。对此,《格调》一书指出,这是因为“我们从内心深处需要的是差别,而不是聚作一团”——奢侈品恰恰具备这一功能。

谁都无法否认,奢侈品公司已经走向大众化,并且还在不断下沉,它们似乎早已忘记了自己最早的使命。对此,黛娜·托马斯表示:“这样挺好的。”

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com