李四光地质学之父(一家两代三院士)

前几天浏览新闻,西南石油大学5位师生赴新疆野外考察遭遇泥石流,把生命永远停在了阿克苏。为之惋惜心痛之余,深深的敬佩之情油然而生。这让我想起了中国地质学的奠基人李四光,他也曾无数次走过祖国的大河山川,为地质事业殚精极虑。

百度搜索李四光三个字,就会弹出李四光是什么家?李四光是哪个朝代等这样的问题,这让人不禁感叹,对这样一位伟大的地质学家,我们了解的太少,而除了作为赫赫有名的地质学家,他还是一位教育家,活动家及音乐家。他是中国同盟会年龄最小的成员,孙中山去世,为他抬棺的六个人中,就有李四光。围绕着这许多光环背后的,一连串的传奇故事。

1

出生贫寒 勤学善思

李四光出生贫寒,祖上是北方的蒙古族,后迁居湖北一带,改李姓,父亲是一位秀才,虽然他思想开放,博学儒雅,但缺少功名的他只是一位私塾先生,紧靠着他一人微薄的薪水,养活膝下七个嗷嗷待哺的孩儿,显然是捉襟见肘,所以,教书的空档,父亲也和别人搭伙耕田,风调雨顺的年头,勉强能让一家人填饱肚子,但若遇上收成不好,饿肚子也是常事,出生在这样的家庭里,李四光懂事格外的早,一边用功读书,一边帮母亲做各种家务,挑水洗衣做饭,凡是能做的,他就抢着做,这样就能为母亲减轻负担,母亲虽然辛苦,但倍感欣慰。

年少的李四光比别的孩子更加喜欢观察,热爱思考。有一天和同伴们一起捉迷藏,躲在一块巨石后面的李四光很快就被找到了,但此时,他的心早已不在游戏上,居然对着眼前的这块巨石发起了呆,他好奇,这么一块平整的平坝上,怎么会有如此大的一块石头,它周边再没有其它石头,这一块石头显得如此突兀,好奇的李四光问了见多识广的陈二爹,问了博学多才的父亲,但都没有得到他满意的答案。于是,这样一块在别的小朋友看来再也平常不过的石头,在李四光心里却充满了疑问,他知道,只有学习更多的知识,才能解开他的疑惑。

作为私塾老师的父亲,在李四光的启蒙教育中扮演着重要角色。六岁的李四光在父亲的私塾读书,作为教书先生的孩子,李四光在课堂上没有表现出丝毫的怠慢,相反,他比其他任何一个孩子都更加用功,他每天从早到晚,朗读,背诵,练字,写作文忙个不停,他很快就通读了《四书》《五经》这些国学经典。但父亲给他的最好的教育,是来自课本之外的东西——一身的浩然正气和爱国之情。

有天课后,李四光看见父亲并未出去散步,对着一篇文章若有所思,他好奇的上前去问父亲在做什么,只见父亲噙满泪水的眼里充满无奈,用愤慨的讲出了甲午海战的一系列经过,“民族的耻辱!”年少的李四光听完事情的经过及脱口而出,这样的话从一个十来岁的少年嘴里说出,父亲甚至都有些惊愕了。他随即勉励李四光:“记住甲午海战的教训吧孩子,但是现在你需要做的是发奋读书。”父亲这句勉励的话,成为李四光后来取得一个个举世瞩目成绩的最初也是最大的动力。

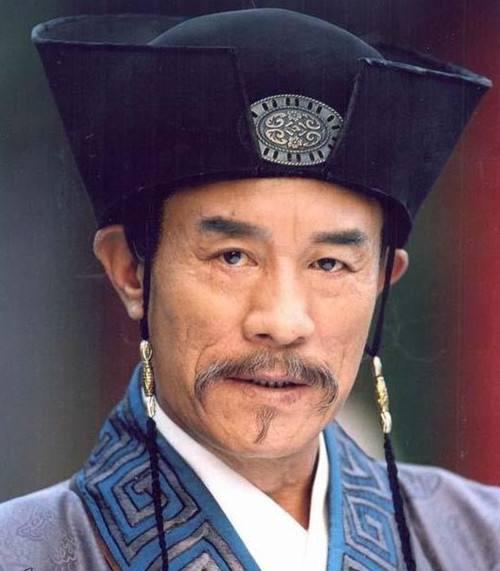

△ 青年李四光

远渡重洋 求学深造

为了解开那块石头背后的谜团,为了父亲的那句发奋读书,为了能造出打败日本军舰的大船,他决定去更大的地方求学,报考了当时在张之洞的支持下创办的新式学堂,在三百多学子当中,李四光以第一名的成绩如愿以偿的成为了武昌新式学堂的一名学子,这时的他勤俭节约,

唯一不变的是用功读书,他每次考试成绩都名列前茅。当时学校有规定,根据考试成绩排名,前三名依次可以派去美国,英国和日本留学,尽管李四光屡次考第一,但由于学校的“关系户”,加上当时的校长看不起李四光的出生,只派他去了日本。

可是,即使是日本也好,只要能学到更多的知识,于是,李四光在学校的安排下去了当时日本的弘文学院就读,他疯狂的学习数理化和日语,但速成班一年就结束学业了,李四光并不满于此,他决心报考日本大阪高等工业学校,因为这里的造船专业是当时日本最好的。这个学校对中国的开放名额只有10个,同场竞争的中国学子达1000余人,报考难度可想而知,但他依旧顺利通过考试,成为日本大阪高等工业学校舶用机关科一年级新生,本年级共19名学生,李四光是唯一的中国人。

回国后的他,满腔热血待报国,但国内混乱的政治形态并未给他过多的机会,眼看着袁世凯窃取了革命果实,报国无望,于是,倍感失落的他再次选择出走求学,他一直记得父亲的勉励,也没有忘记孙中山的那句:“努力向学,蔚为国用。”这一次,他来到了离家更远的英国伯明翰大学。而且放弃了之前的专业,选择了地质学,原因很简单,他觉得中国固然需要船尖力炮,但国家富强必须要有充足的煤铁等资源,而中国正是缺少一线开采和冶炼人才。他的选择,从来没有离开爱国这个根本。

在环境优美的伯明翰大学,在专业上依旧十分用功,但他懂得劳逸集合,自学了小提琴,而他写的一首小提琴曲《行路难》机缘巧合成了中国第一首小提琴曲,此外他又努力学习英文,阅读了无数的原版英文著作,硕士毕业前,他用英文写了长达387页的毕业论文《中国之地质》,在学校引起了不小的轰动。

△李四光与妻子李淑彬结婚照

改革教育,潜心著述

六年的求学生涯结束,李四光委婉谢绝了导师的挽留,谢绝了其他老师的推荐,毅然决然回国,在蔡元培等盛情邀约下,来到了北大任教。他教书极其认真,每堂课前都要做大量准备,改革了以往教学的死记硬背,使课堂氛围极为活跃,课外时间,他经常带着学生到野外实地科考。但这并不妨碍他对于学生的严格,严格到连学生的走路也有要求,他对学生说,脚步就是丈量土地,计算岩石的尺子,他是这么说的,也是这么做的,他走路的每一个步子都大小相等,不多不少的0.85米。

再次回国后的日子却也并不太平,国共两党一直内斗,后又爆发抗日战争,颠沛流离的日子并未减退他的工作热情,一身正气,性格直爽的他并不擅长政治,蒋介石曾在数次名流聚会上邀请李四光,并把李四光的作为设在自己的跟前,但李四光一次都没赏脸。他把所有的时间和精力都用在了科研上,在此期间,他无数次登上庐山,黄山,九华山,太行山考察,他独创了蜓科鉴定的十项标准,被中外学者全部或部分采纳,他发现了中国第四纪冰川遗迹,驳斥了此前西方关于中国没有第四纪冰川的说法。奠定了《中国地质学》学说基础,发表了一系列地质方面的研究论文。

△ 李四光在做报告

呕心沥血 归国挑重担

新中国成立,李四光和其他中国同胞一同欢呼,这时的他,怀着激动的心情,在周恩来的部署及保护下,历尽艰辛,终于回到了北京,受到了热烈的欢迎。周恩来亲自接见了李四光,同时对他赋予重任,经济建设,地质先行。李四光深知人物艰巨,但他没有辜负重托。

1964年,中国第一科原子弹试爆成功,举国沸腾,而这蘑菇云的背后,李四光有着莫大的功劳。因为制造原子弹要用到必不可少的放射性矿物质铀矿,而早在三十多年前,他就派学生去广西调查过铀矿,后因战乱,各种工作被迫中止。新中国成立后,核事业是受到领导人高度重视。有次会后,毛主席开门见山的问李四光:“中国有没有制造原子弹的铀矿?”李四光点头,有次,拉开了中国原子能事业的序幕,在他提出的三条东西构造带上,陆续发现了储量丰富的铀矿床。

他的功劳远不止此。旧社会的中国,石油基本依赖进口,后来,美国的钻进队在中国几经折腾,无功而返,“中国贫油”开始流传。但李四光认为中国贫油并没有事实依据,由他对中国光大地质地貌及丰富的学识判断,他觉得中国地下石油的储量确是非常可观的。他的建议是:物探,钻探一齐上!1958年,随着吉林的第一个钻井台喷出工业油流,其他钻井陆陆续续闪亮登场,“中国贫油”的帽子,自此被摘掉。

近些年来,网上一直流传李四光预测四大地震的说法。尤其是汶川大地震之后,其实准确的说法是,李四光预测了四大地震带。1966年,河北邢台地震,人民财产生命遭受重大损失,在随后总理召开的座谈会上,李四光独排众议,他认为地震是可以预测的,此言一出,举座震惊。李四光晚年的几次出行,都跟地震预测有关。年近八旬的他白发苍苍,拖着病体到地震现场做勘探,当人们得知他就是地质部长李四光的时候,无不感叹:“这是真正的人民科学家。”逝世前一天,李四光还曾真诚的对医生说:“如果能再给我半年时间,地震预报的探索工作,就会看到结果。”次日,李四光即与世长辞,享年82岁,他的离世,令国人,特别是地质界,无比遗憾。这也是李四光先生自己最大的遗憾,他后悔没有早十年甚至二十年就开展地震预报研究。

△李四光与妻子,女儿,女婿合影

自此,李四光光辉传奇的一生画上句号。他唯一的女儿李林受父亲潜移默化的影响,成为了金属物理学家,与同为中国科学院院士的生物化学家邹成鲁结为伉俪,一家两代三院士的美名传为佳话。这位伟大的人民科学家,他的爱国精神,对科学知识的广博精深,值得后来人赞叹,歌颂,永远铭记!

温馨提示

本文文字节由《家风论》作者原创,图片来自网络,欢迎阅读,禁止抄袭,如有错误,敬请指正,如您喜欢,欢迎分享……

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com