尚书的影响及意义(连起来看今天我们为何还要读尚书)

读《尚书》,知先贤治政之本,知朝代兴废之由,知个人修身之要。有册有典,以史鉴今,不忘来时路,方知向何行。在纪念朱德同志诞辰130周年座谈会上的讲话中,引用《尚书》“天视自我民视,天听自我民听”这一民本思想的经典表述。还多次引用《尚书·五子之歌》 “民为邦本,本固邦宁” 的政治格言。在党史学习教育动员大会上,饱含深情、意蕴深远地指出:“江山就是人民,人民就是江山,人心向背关系党的生死存亡。”

民本思想肇始于夏商周时期。《尚书·五子之歌》记载:大禹的孙子太康无道,被有穷、后羿抓起来废了。太康的五个弟弟作《五子之歌》述大禹之训诫:“民惟邦本,本固邦宁。予视天下愚夫愚妇,一能胜予,一人三失,怨岂在明,不见是图。予临兆民,懔乎若朽索之驭六马,为人上者,奈何不敬。”

意思是说,人民是国家的根基,根基牢固了国家才能安宁;天下百姓都比我强,一人失误多次,民怨难道要明显了才发现?应当防患于未然。我面对亿万人民,恐惧得像用腐朽绳索驾驭六匹马,做君王的怎么能不敬畏?这是中国历史上首次提出“民惟邦本,本固邦宁”的民本思想。大禹不仅提出了民本思想,并且也在治国中践行民本思想。周公总结商亡的教训,主张“以德配天”“敬德保民”,以民本思想为指导实施“德治”。《尚书·康诰》的许多记载表明,周公深知殷商之鉴,努力安民保民、实施“德政”。

一、《尚书》中的民本思想

我国古代的民本思想极其丰富,其源头就是《尚书》。更准确地说,其源头是舜文化。如:克明俊德,以亲九族。九族既睦,平章百姓。百姓昭明,协和万邦,黎民于时变雍。《尚书·尧典》。“克明俊德”指为能够发扬大德,是说尧能够修身。以亲九族,“九族”指家族,就是说尧能够使家族亲密和睦,做到齐家。“九族既睦,平章百姓”。百姓,孔颖达解释为百官族姓,家庭已经和睦,就辨明百族的政事,做到治国。“百姓昭明,协和万邦,黎民于时变雍”。“于”,用作连词,“因此”义。“善”,友善。“雍”,和雍。百族的政事辨明了,又能使诸候国协调和顺,老百姓因此变得友好和睦,达到了平天下。

记载着“天视自我民视,天听自我民听”“民之所欲,天必从之”等古语的《尚书·泰誓》篇,就是武王伐纣时发布的誓约。虽然周武王原为商朝臣属,但2000多年来的传统文化并不把他看作犯上作乱的罪人,而是把他看作救民于水火的贤圣之君。武王伐纣被称为顺天意、应民心的丰功伟绩,《泰誓》甚至认为此举“于汤有光”,即周武王虽然推翻了商朝的统治,但从根本上讲,他发扬了商汤的精神,继承了商汤的事业。

“敬天爱人,德政保民”是民本思想的主要内容。周王朝建立后,总结桀纣失国的教训,迅速确立了民本德政的思想和国策。他们认为,上天可以在统治者有德的情况下给予天命,也可以在失德的情况撤回天命,转给别的有德者。统治者必须谨慎地认识和理解天命,并通过礼乐来发扬和实施让周获得天命的“德”,也就是“以德配天”。他们又认识到,“天视自我民视,天听自我民听”“民之所欲,天必从之”,即上天并不直接向人说话,而是借着人民来表达意思和施行选择。于是,这种德性政治最后的落脚点,自然而然地由“敬天”转到了“爱人”,由“以德配天”过渡到“保民而王”。也就是说,周朝民本德政的核心在于,通过让人民实现安居乐业来彰显他们所具有的“德性”,并在“天命”之下,通过实施以“德性”为基础的礼乐措施,完成代天理民的国家和社会治理,从而通过民安保证国泰。由此,这种德性政治最重要的原则就是敬天保民、明德慎罚、厚利民生。

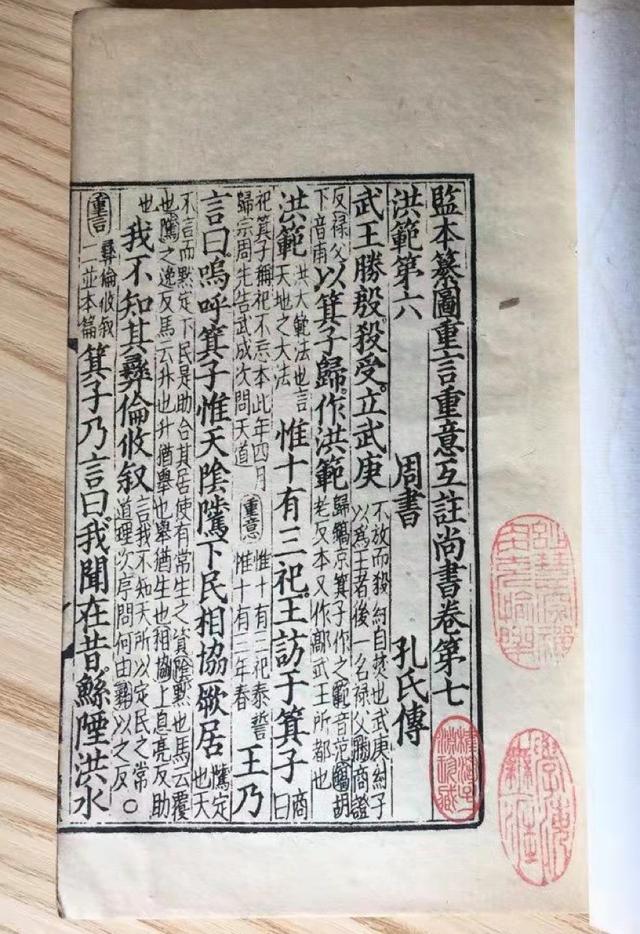

《尚书•洪范》中的民本思想,即所谓“天子作民父母,以为天下王”是也。周朝的“敬德保民”思想以及通过建立礼乐文明而形成的政治伦理思想充实了《洪范》中民本思想的内容,使之建立了以道德为本位的政治伦理体系,并在以后历代帝王治理国家中被广泛应用且不断发展,最终成为系统化、理性化、科学化的统治大法。

“洪范九畴, 五居其中, 故谓之极”。“皇建其有极” ,意味着国君要建立治国的典范。这个典范就是“ 王道”。在世袭君主制度下, 要求国君实行“ 王道” , 不失为一种最高理想。所谓实行“ 王道” ,即上面所引的“ 遵王之道、遵王之路和遵王之义” 。孔颖达称这三者为皇极之“体”: “ 为人君者当无偏私, 无破曲, 动循先王之正义;无有乱为私好, 谬赏恶人, 动循先王之正道;无有乱为私恶, 滥罚善人, 动循先王之正路。无偏私,无阿党,王家所行之道,荡荡然开辟矣;无阿党, 无偏私, 王者所立之道, 平平然辩治矣;所行无反道,无偏侧, 王家之道正直矣。” 我们可以用一句话来概括: 皇极之体就是“ 社会公正”。

春秋时代,邦国林立,见于史书记载的就有一百多个,由于周平王自东迁后地位一落千丈,失去了对诸候的控制。诸候之间纷争不断,战争极其频繁。民众决定国家兴亡。人民的力量是无穷的,在历史和现实的斗争中统治者看到了民众的巨大力量,于是民众决定一切的思想便得以产生。夏商周三个朝代在历史舞台上相继更替,周朝统治者认识到周朝之所以能取得胜利,并非是因为周朝的经济力量和军事力量比商朝更强大,而是民心归向和人民的支持起到了决定性的作用。

如:周公曰:“王若曰:猷!告尔四国多方惟尔殷侯尹民,我惟大降尔命,尔罔不知。洪惟图天之命,弗永寅念于祀,惟帝降格于夏。有夏诞厥逸,不肯戚言于民,乃大淫昏,不克终日劝于帝之迪,乃尔攸闻。厥图帝之命,不克开于民之丽,乃大降罚,崇乱有夏。因甲于内乱,不克灵承于旅;罔丕惟进之恭,洪舒于民。亦惟有夏之民叨(dāo)懫(zhì)日钦,劓(yì)割夏邑。于惟时求民主,乃大降显休命于成汤,刑殄在夏。”

惟天不畀(bì)纯,乃惟以尔多方之义民不克永于多享;惟夏之恭多士,大不克明保享于民,乃胥惟虐于民,至于百为,大不克开。《尚书·多方》

夏王大肆安享欢乐,不肯安慰和扶助人民,反而还要老百姓进献财物,竞相对人民施以暴虐,因此就失却了自己的统治力,丢掉了王位,结果被汤灭亡。这从反面揭示了夏朝灭亡的原因。夏王不把人民放在眼里,不把人民的利益放在首位,自然就导致被灭亡的结局。

相反,如果尊重民众,有了民众的帮助,那么整个国家的兴盛就会指日可待。如:

王若曰:“孟侯,朕其弟,小子封。惟乃丕显考文王,克明德慎罚;不敢侮鳏寡,庸庸,祗祗,威威,显民,用肇造我区夏,越我一、二邦以修我西土。惟时怙(hù)冒,闻于上帝,帝休,天乃大命文王。殪(yì)戎殷,诞受厥命越厥邦民,惟时叙,乃寡兄勖(xù)。肆汝小子封在兹东土。”《尚书·康诰》

能继承先王的伟业,其原因是:文王能够崇尚德教,慎用刑罚;不敢欺侮那些无依无靠的人,善于任用那些可以任用的人,尊重那些可以尊重的人,畏惧应当畏惧的事,尊宠人民,因而在中夏开创了大片活动区域,开创了新的战略格局。

爱民具有什么样的社会效果?《尚书》中给出的答案十分明确。“安民则惠,黎民怀之”;“代虐以宽,兆民允怀”;“以公灭私,民其允怀”(《皋陶谟》、《伊训》、《周官》)。这说明爱民就能得民心,君民关系融洽,缓和社会矛盾。

二、 《尚书》的当代价值

东方的文化是王道,西方的文化是霸道;讲王道是主张仁义道德,讲霸道主张功利强权。《尚书》留给我们六点思考:

第一,崇尚天命,顺应民意。

上古时代,社会生产力十分低下,文化科学意识尚未萌发,自然力主宰着人的命运。频繁的自然灾害和疫病,严重地威胁着人的生存。何因?何故?人们找不到答案,在冥冥之中,认为这都是天地神祇所为。于是,人的精神世界笼罩在天命之中。崇尚天命,在《尚书》的许多篇章中都有详细记述。

后来,统治者为了证明其统治地位的合法性,便说权力是上天赋予的,他们是受上天之托管理社会、统治民众的。天命论成了他们执掌权杖的武器。

再后来,发生了无数的权力争斗和转移,这给一些人以极大的震撼。权力既然是上天授予的,为什么又会失去呢?经过几番苦苦思索,智者们得到了答案。原来天命不是永恒不变的,上天既然可以把权力交给你,当然也可以把权力收回去。

天命为什么会变?上天在什么情况下会把权力收走呢?“民之所欲,天必从之。”上天爱怜民众,只要民众有要求,上天就会将权力收走,转移给更合适的人。

上天转移权力的意识从何而来?“天视自我民视,天听自我民听。”上天和百姓的心是相通的,天命来自民心。要想保有天命,必须获得民心。

第二,施德政,任贤能。

殷革夏命,周革殷命,是我国上古时期最重大的社会变革。这种变革深化了当时一些政治家、思想家对治国理政的认识。“德惟治,否德乱。”“德日新,万邦惟怀;志自满,九族乃离。”到了周代,召公更直接指出,夏商两代都是由于“不敬厥德,乃早坠厥命”,并以此告诫年幼的成王。后来,成王更把德政说成可以感动神灵,比吃饱肚子还重要。可见,以德施政,成为我国上古时期治国理政的一条重要经验。

此外,选用什么样的人,也事关为政的成败。“野无遗贤,万邦咸宁。”“明王立政,不惟其官,惟其人。”“官不及私昵,惟其能,爵罔及恶德,惟其贤。”强调的都是为政之道,首在用人;用人之道,当用贤能。《尚书》记载,帝尧选拔舜,是由于舜贤能;舜禅位于禹,也是由于禹治水有卓越的功绩。至于后世汤的大臣伊尹和武丁的大臣傅说,都是身份低微的人,但因为他们德才兼备,所以被选拔为辅佐之臣。

第三,关注民生,安定社会。

先哲提出“民为邦本,本固邦宁”,表明他们已经意识到国家的根基在于民众。民众安定了,一个国家的政权才会稳固。

《洪范》是较完整地提出社会治理原则方略的一篇文章,它把五行列为施政要做的九件大事之首。五行是指金、木、水、火、土这五种保障民众生产生活、须臾不可或缺的基本物质。这些物质丰富了,民众生活就安定了,政权也就稳固了。该文还把民生问题的内容具体化为“八政”,即施政要做好食、货、祀、司空、司徒、司寇、宾、师八项政务,关心民众的吃饭、生财、祭祀以及救助、教育、治安等问题。这些论述闪烁着古代先哲们的思想光辉。

周公平定武庚叛乱后,深知实现殷商旧地社会的安定,对于巩固周政权十分重要。他极力推行明德、保民、慎刑的政策,要求卫国诸侯王姬封用自己害了病一样的心情对待殷旧臣民,像爱护自己的孩子一样爱护他们。经过多年努力,周政权终于稳定,为社会的发展奠定了基础。

第四,提倡勤勉政务,反对安于逸乐。

先哲深知维持一个政权的长期存在并非易事。因为“皇天无亲”“民心无常”,只有勤于政务,才能实现长治久安。如果“内作色荒,外作禽荒,甘酒,嗜音,峻宇,雕墙”,国家就会灭亡。

《无逸》集中反映了上古政治家们的这一理念。周公归政后,担心成王年轻,会贪图安逸、荒废政事而发表的告诫之辞。他说:“君子所,其无逸。先知稼穑之艰难,乃逸,则知小人之依。”君主只有了解劳作之艰辛,知道民众生活之辛苦,才会兢兢业业处理政务,维护社会的稳定。

怀有责任意识,才能克服庸懒逸乐的思想。君主意识到自身责任重大,就会振奋精神,勤于政务,自觉约束逸乐。

第五,依法治理,谨慎施刑。

上古时期,由于财富的私有化,出现了寇贼等现象,于是产生了法律,用以调节各种社会关系。早在帝舜时期,就设置了专管司法的官员,制定了“五刑”,并将其图像刻在器物上以警示人们。还规定用刑要做到明察案情,量刑公允。

《吕刑》是《尚书》中唯一一篇讲述如何依法治理、慎于用刑的文献。“罚惩非死,人极于病。”施刑的目的不是要置人于死地,而是要让他感到像患了场大病那样难受。“两造具备,师听五辞。”要听取原告、被告双方的讼辞,不能只听一面之辞。“简孚有众”“无僭乱辞”。要从第三方了解案情,不能听信虚假供辞。“惟察惟法,其审克之。”要依法明察案情,将事实审核清楚。“明启刑书胥占,咸庶中正。”定案要以法律条文为依据,反复思考,做到公正,令人信服。

此外,如果用五刑条文量刑过重,就按五罚条文处治;如果按五罚条文量刑过重,就按五过条文处治。不能轻罪重判,要力求合理合法。

虽时隔几千年,《吕刑》中提到的这些原则,对今天司法执法守法仍然值得借鉴。

第六,强化危机意识,加强学习修身。

从多次的权力更迭中,先哲们认识到统治者是否具有居安思危意识对巩固政权非常重要。怀有忧患意识,就不会陷入困境;缺少这种意识,安于逸乐,怠政荒政,就一定会陷入困境。

作为华夏儿女,我们的生命缘起何处?我们的脚步迈向何方?答案也许就藏在包括《尚书》在内的世代相传的典籍里。

三、民本思想的创新型发展和创造性转化

民为邦本,顺应天道就是顺应民意。《尚书·泰誓》曰:“天矜于民,民之所欲,天必从之。”“天视自我民视,天听自我民听。”上天怜爱百姓大众,百姓想得到的,上天也一定会遵从。上天所看到的来自于百姓所看到的,上天所听到的来自于百姓所听到的。商周时期,中国古代的世界观、社会历史观由“神本位”向“人本位”过渡,由皇权天命论转向民意天命论,虽然仍有“天命观”的神秘主义色彩,但在文明之初即确立“民本位”的价值立场,这是中华文化所独有的特质。其次,君主敬德、爱民可以实现天命的转移。周公提出“敬德保民”“以德配天”的民本思想,他认为,天命是可以转移的,天命转移的判准就是君主能否实行德政,天命属于谁就看谁拥有使人民归顺的“德”。而施政者有德行才能够配享天命,得到上天的护佑,敬德的主要标准和内容就是做到“怀保小民”,即爱民、护民。最后,敬民、爱民的道德情怀通过安民、利民的民生实践表现出来。《尚书》提出“安民则惠,黎民怀之”“德惟善政,政在养民”的观点,书中记载了大量从尧舜禹到夏商周三代执政者重视农业生产,通过设官督农、制历授时、兴修水利等推动农业发展,实现安民、养民的丰功伟绩。

《尚书》中丰富的民本思想资源为后世儒家继承发展,民本成为儒家政治思想的核心理念。孔子系统地阐述了“为政以德”的仁政思想。孔子说,“仁者爱人”“古之为政,爱人为大”。民为国之本,施仁爱于民是执政者的最高德行,也是治理国家的首要任务。孟子力诫君主“行仁政”,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的“民贵君轻”思想,主张得民心者得天下,“得天下有道,得其民,斯得天下矣。得其民有道,得其心,斯得民矣”。至汉代董仲舒确立儒家正统地位后,越来越多的君主笃信、笃行民本思想,对民众抱有敬畏之心,将“民为国本”“仁政爱民”的圣哲古训视为江山永保的圭臬。唐太宗引证荀子的名句,总结出“水能载舟,亦能覆舟”的警世名言,更以“若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”自戒,这足以反映他对民众力量的清醒和历史自觉。

我注意到,传统文化拥有一个不变的民本结构,那就是以天为则、以史为鉴、以民为心,正所谓“圣人无常心,以百姓心为心”。民本思想在中国古代政治思想史上星光熠熠、辉煌灿烂,然而回望其在历史上的政治实践却寥若晨星、暗淡无光。中国传统社会制度体制无法为民本思想的实践提供可能的条件,只能成为思想家们的政治理想和美好愿景,历代王朝都没有跳出“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的历史周期率。只有在抗战胜利前夕,毛泽东同志肃然作答:“我们已经找到新路,我们能跳出这周期率。这条新路,就是民主”。人民民主制度成为承载民本思想的现实接口。历史发展充分证明,中国共产党人用全过程人民民主实践了古之圣贤难以企及的政治理想。

新时代新征程,以同志为核心的党中央传承和发展了民本思想的精华,赋予民本思想新的时代内涵。坚持以人民为中心的发展思想,坚持以“民心是最大的政治”的高度自觉,以“江山就是人民,人民就是江山”的政治担当,始终把人民群众放在第一位,始终坚持一切为了人民、一切依靠人民的人民情怀和执政理念。抗击新冠疫情斗争中的每一个具体举措和生动事例,清晰展现出一幅坚持人民至上的壮美画卷;脱贫攻坚战的全面胜利、全面建成小康社会的历史性成就,铸就“人民至上”执政理念下的中国奇迹;扎实促进共同富裕,指明新发展理念的目标方向,凸显发展成果由人民共享这一治国理政的根本价值。

为人民谋福祉、为民族谋复兴既是中国共产党人的初心与使命,也是对中华优秀文化传统中民本思想的汲取和创新。

中华文明源远流长,优秀传统文化博大精深,潜移默化地影响着现代人的思维方式和行动逻辑,更为马克思主义中国化提供肥沃土壤,也为其开花、结果提供了源头活水。在建设社会主义现代化强国的进程中,马克思主义中国化不断发展前进,引领中华优秀传统文化实现创造性转化、创造性发展,激活中华优秀传统文化基因,在相融相通中迸发出强大真理力量和实践伟力。

△本文作者:张连起

作者:全国政协常委 张连起

绘图:崔姝音

编辑:魏芯蕊

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com