贵州地方志中的风土志(贵州方志大定府志)

地方志,是指记述地方情况的史志。我们经常在图书馆、博物馆、书店,甚至城乡旧书摊或旧书店都会看见其身影。在贵州方志史上,有这么一本地方志书,是清代曾经虎门销烟的民族英雄林则徐一生中,唯一亲笔作序的一部地方志;曾被中国近代维新派代表人物梁启超盛赞为“经名汝精心修撰或参订商榷的‘名志’”,它就是《大定府志》。

《大定府志》其书

▲《大定府志》中华书局版本

《大定府志》是清代我省编纂的一部地方志,共60卷70余万字,时空广阔,内容浩瀚,由黄宅中主修,邹汉勋总纂。

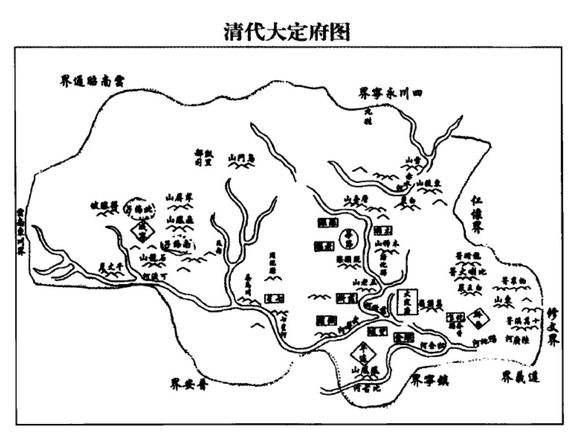

▲清代大定府图

《大定府志》分为冠篇、内篇、外篇3部分。卷一至卷十为冠篇,包有宸章、典礼;卷十一至卷五十为内篇,包有疆土志、治地志、惠人志、俊民志、经政志、旧事志;卷五十一至卷六十为外篇,包有文徵志、旧事叙録。卷首有前述林、乔、翁之序,书末有黄宅中之跋。60卷《大定府志》所记历史始于周赧王三十八年(公元前277年),止于道光二十九年(公元1849年),记录了大定地域(《大定府志》所志地域,与今毕节市所辖区域略有不同。康熙三年,吴三桂率清军平定水西安坤,即奏请将水西十一则溪地改设大定、黔西、平远三府。历经清朝前期几次疆域调整,到雍正十年,大定府(治今大方)领有威宁州、平远州、黔西州、毕节县、水城厅,三州一县一厅,加上府治所在地(今大方),共六属,即为该志所志的范围)2126年的发展脉络,历史轴线漫长,令人叹为观止,所收内容丰富,史料价值高。

▲《大定府志》旧本

一部《大定府志》,写尽半部贵州彝族史。如果从民族角度研判《大定府志》,其中“水西安氏本末”用近10万字,将水西安氏(彝族)的历史,从济济火协助诸葛亮南征至嘉靖九年(1503年)为第一部分,嘉靖十五年至明末安万铨袭职为第二部分,清顺治十五年(1658年)至康熙三十七年(1698年)安胜祖卒、无子,废安氏宣慰司职为第三部分,将水西安氏自蜀汉建兴三年(225年)至康熙三十七年(1698年)1400多年的历史作了完整的叙述。加上该志所载《安氏谱》《安胜祖状》《夷志十二则》《夷书四则》《乌撒安氏本末》《夷字释略》等资料,可以说是一部简明的“贵州彝族志”。

《大定府志》作者《大定府志》主修黄宅中,山西保德州河曲县(今山西河曲)人,道光二十五年(1845年)调任大定知府。到任后,他访得民间乾隆时期知府王允浩编纂的《大定府志》未刊稿十余卷,即以此为基础,倡修府志。

▲邹汉勋(1805—1854)塑像

《大定府志》总纂邹汉勋,湖南新化人,清代著名学者,咸丰元年举人,是个博览群书、聪颖好学、世间少有的通才。道光二十五年(1845年),他由贵州巡抚贺长龄举荐到贵州,道光二十七年(1847年)应聘总纂《大定府志》,邹汉勋是清代杰出的舆地学家,中国近代舆地学的奠基人。曾兴修《宝庆府志》,来贵州后,除总纂《大定府志》外,后又参与修纂《贵阳府志》、《兴义府志》和《安顺府志》。

林则徐亲笔为其作序经过

▲如果你认为林则徐的历史功绩只有虎门销烟,那就错了

一、途径贵州,好友畅叙,欣然应允。

“自明代武功、朝邑二志以简洁称,嗣是载笔之儒竞尚体要,沿习日久,文省而事不增,其蔽也陋,抑知方域所以有志,非仅网罗遗佚,殚洽见闻,实赖以损益古今,兴革利病,政事所由考镜,吏治于焉取资,所谓前事不忘,后事之师,顾可略欤!《周官·小史》掌邦国之志,《外史》复掌四方之志,《职方》又掌天下之图。凡《士训》、《诵训》所道无非是物,何不惮繁赜若是?孔子欲征夏、殷之礼,而慨于文献不足,志非所以存文献者乎?足则能征,不足反是,宜详与否,亦可识矣。然所谓详者,岂惟是捃摭比附,奢卷帙之富云尔哉!采访宜广而周,抉择宜精而确。惟广且周,乃足以备省览,惟确且精乃足以资信守。江文通谓“修史莫难于志”。非以两者之不易兼乎!”——林则徐《<大定府志>序》

时值大定知府黄宅中组织编修《大定府志》60卷完稿一年的时间,林则徐因旧病复发,于道光二十九年(公元1849年)秋,卸任云贵总督回乡养病,经过贵州。大定知府黄宅中赶到贵阳去拜见他,二人回顾以往、畅叙别情,依依惜别。临别时黄宅中送《大定府志》60卷请林则徐撰写序文,林则徐愉快接受。

▲林则徐归乡途中

二、反复寻绎,比对旧志,慎重下笔。

“惺斋太守,由翰林改外领郡县三十年,所至皆有循声惠绩,莅官之始,必访图志,宗朱子法也,初仕闽,见李元仲所纂《宁化县志》,以土地、人民、政事分门,喜其详赡,有裨于政,尝欲效之。时闽省方修通志,君宰首邑,旋晋福州郡丞,多所赞襄,而不暇自成一书。洎守黔之大定,以身率属,殚心教养,尝谓其地古蛮方,叛服靡常。我朝始设郡县,二百年来,彬彬文化,而苗夷诸种今犹多于汉民,欲变化而整齐之,志乘尤不可略。因访得前守王君允浩未刊志稿八卷,取为权舆而厘订焉,裒益焉。书成示余,且嘱为序。余受而读之,为卷凡六十,视旧稿奚翅增以倍蓰!其体例、门目,亦皆自抒胸臆,不相沿袭。乃每卷先标原撰名氏于前,而自署曰:‘重辑。’噫!此诚君子以虚受人,美不自炫;而实则重辑之功,什百于原撰,谓之‘创造’可也。”——林则徐《<大定府志>序》

林则徐在贵阳接受黄宅中请求之后,带着书稿继续前行,到达贵州东部的镇远后,在镇远弃岸登舟,继续东行。就在这泛舟途中,林则徐对《大定府志》“反复寻绎”,“深叹编纂之勤,采辑之博,抉择之当,综核之精”。在他看来,只有严如熤的《汉南续修府志》、冯敏昌的《孟县志》和李兆洛的《凤台县志》“或堪与此颉颃,其他则未能望及项背也”!可见林则徐不但对《大定府志》认真研究,还将它与全国著名地方志比较后才动笔写的序。

▲林则徐着官服塑像

三、呕心沥血,道光廿九,大序终成。

“夫王君八卷之稿,断手于乾隆十五年庚午,距今已百年矣。此百年中事,非旧稿所有也;且旧稿仅纪郡守亲辖之地,而各属皆未之及,君则于所属诸州县,一一载记,巨细靡遗。荒服瘠土,搜采綦难,而君竭数年精力,不使以阙漏终。一境地,必溯其朔;一名物,必究其原;一措施,必缕陈其得失。凡可以昭法守、示劝惩者,无不郑重揭之;且每事必详所出,不以己意为增损。其贯穿赅洽,即龙门、扶风之史裁也。其大书分注,即涑水、紫阳之体例也。他如郦道元、常璩、袁枢、郑樵诸述作,间亦资为釽摫,取以敷佐,使数千年往绩,若指诸掌,非君平时视官如家,视民如子姓,其能若此之实事求是乎?此书出而合郡风俗、政治犁然毕陈,即君莅官以来,所以治是郡之实政,亦灼然见其梗概。后之官斯土者,如导行之有津梁,制器之有模范,果其循习则效,择善而从,又岂猾吏莠民所能障蔽其听睹哉?且此书之用,非独一郡所资。即措之天下,传之奕祀,莫不如契斯印,君之设施,讵有涯涘耶。”——林则徐《<大定府志>序》

林则徐作序,绝非那种文人捉刀、大官签名之序,而是自己研究其它地方志,认真阅读《大定府志》之后的心得体会。他在《大定府志序》中指出:“书成示余,且嘱为序。余受而读之,为卷凡六十,视旧稿奚翅增以倍蓰。其体例、门目,亦皆自抒胸臆,不相沿袭。乃每卷先标原撰名氏于前,而自署曰:‘重辑’。噫!此诚君子以虚受人,美不自炫;而实则重辑之功,什百于原撰,谓之‘创造’可也。夫王君八卷之稿,断手于乾隆十五年庚午(公元1750年),距今已百年矣。此百年中事,非旧稿所有也。且旧稿仅纪郡守亲辖之地,而各属皆未之及。君则于所属诸州、县一一载记,巨细靡遗。荒服瘠土,搜采纂难,而君竭数年精力,不使以阙漏终。一境地必溯其源;一名物必究其原;一措施必缕陈其得失。凡可以昭法守、示劝惩者,无不郑重揭之。且每事必详所出,不以己意为增损。”从这段话中不难看出,林则徐认为撰写地方志序要先熟读有关资料内容,还要阅读新志,翻检旧志,将两志内容比较,举出新志的优点等,在把握和弄通志书内容的情况下,才能动笔写序文。

▲《大定府志》大定府属全图

“昔余在闽里居,尝亲见君之惠政。比督滇黔,又幸得君之匡益。今岁大定荒疫,赈恤补救,尤重赖君。兹疮痍既复,而是书适成,诚斯土之幸,而又不仅斯土之幸也。第余自愧老病,乞归养疴,不获与君常相切劘。所冀蒸蒸日上,宏此远谟,异日宣力四方,所以上孚下浃,更有大且远者。吾身虽退,犹乐为延颈企踵,以瞻治绩之隆也。道光二十九年秋七月 总制滇黔使者侯官林则徐叙”——林则徐《<大定府志>序》

他在写完《大定府志》序寄给黄宅中的同时,又写一封有关地方志编写问题的书信给黄宅中,信文仅500字。他在信中对地方志编写的要求及如何搜寻志料等提出见解,主要是:一是肯定《大定府志》的价值。二是提出为志书作序的己见。林则徐把序言看成全书的提纲,应该让读者阅后,即能领会全书的宗旨。这对当前修志工作颇有借鉴之处。林则徐还恐自己所作序言“未能洞澈窾要”,敦嘱“商榷补正”。三是要重视刊本的校勘工作。林则徐在信中说:“现在本刊(指《大定府志》)未免尚多错字,须嘱细心者重校一过,逐加修改,更可以广流传矣。”四是对入志人物的评论与采择,“胥视其人诚合于舆评之公,绝无以意为轩轾者”,即不要以个人的感情好恶来论定是非。足见他对《大定府志》之喜爱与重视。

《大定府志》为何获得林则徐青睐为其亲自作序

▲《大定府志》贵州人民出版社版本

要获得林则徐青睐,除了《大定府志》本身质量过硬意外,一个地方知府怎能请到曾是钦差大臣的林则徐写方志序?他们之间还有些人情世故和历史渊源。

一、方志《大定府志》,质量过硬。

打铁还需自身硬,《大定府志》之所以获得林则徐青睐,最根本的原因是因为《大定府志》体例完整,内容丰富,质量过硬,史料价值很高。该志保存了不少弥足珍贵的地方史料。编纂者广征博采,将应当记录的史料加以考辨收入,以资存史。比如所收毕节七星桥记文,大可补史之阙。七星关铁索桥虽然长度远不及有名的泸定铁索桥,但它早于泸定铁索桥290年。该志所收记文,除了刘子翀《七星铁锁记》,还有明代杨慎《七星桥记》,清代罗绘锦《七星桥记》、范承勋《七星桥记》及吴纪《七星桥碑记》,为后人研究七星桥的建筑史提供了宝贵资料。而乾隆《贵州通志》只收录杨慎《七星桥记》(改名为“七星桥序”),远不如《大定府志》丰富。

二、林黄曾为至交,相互欣赏。

根据史料记载,道光八年(公元1828年)至道光十年(公元1830年)间,黄宅中在林则徐的家乡侯官县(今闽侯)任知县,林则徐因父亲去世回家守墓,借此不能外出会客之际,潜心研究各地的地方志书。黄宅中便登门拜访林则徐。交谈中,林则徐发现黄宅中对地方志很感兴趣,也颇有见地,与他志趣相投,因而黄宅中受到林则徐器重。

三、林黄久别重逢,志趣相投。

二十年后,黄宅中转任贵州大定知府,他又到贵阳拜访林则徐,两人重见格外亲切,畅谈离情别绪,论及撰写地方志问题,英雄所见略同,互为知己。故林则徐欣然接受了黄宅中的请求。

结语

▲林则徐塑像

作为民族英雄、一代名臣,林则徐一生处事严谨、作风扎实,除了编译论著《四洲志》,给地方志作序,《大定府志》是其一生唯一的一次。诚如林则徐在序中所认为:地方志具有资政、存史和教育后人的作用,各地方必须有志,目的是为人民兴革利病,《大定府志》正是这样的一部地方志书,这样一部价值连城的志书。

参考资料:黄宅中(主修),邹汉勋(总纂),贵州省毕节地区地方志编纂委员会(点校)[M]北京:中华书局,2000年6月第一版.

文中图片部分来源于网络,感谢图片制作者的辛勤付出,若有侵权,请联系长歌君删除

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com