问题没人回答(这回没答案看你怎么办)

学习的过程中,我们一直在追求正确答案。

在课堂上,能够针对老师提出的问题给出正确答案,就会得到老师的表扬;在升学考试时,能够写出试题的正确答案,我们就能顺利地考上理想的学校;为了解决工作中的某个难题,提出项目方案,可能会受到领导的赏识。

图片来源于网络

可正确答案究竟是什么呢?生活中所谓的正确答案对你来说也是正确答案吗?有绝对正确的答案吗?

图片来源于网络

在学校教育中,我们遇到的问题,大多数是有唯一正确答案的问题。尤其是在考试中,绝大多数试题的答案都是唯一的。

因此,大家就养成了找出出题人所期待的正确答案的习惯。

即使有些老师鼓励学生们对问题进行深入思考,但是,最终依旧会演变成“所以,答案是什么呢?快告诉我答案”这样的结果。

图片来源于网络

真正的理科思维,不是去猜测“权威人士认为的正确答案”,让孩子能够克服思维惰性,而是对知识与常识产生探索欲望,学会独立思考与解决问题。

那么如何让已经适应了“直接看标准答案”的人重新建立“独立思考”的思维模式呢?接下来这两本书分别从物理和化学两个角度教大家如何重建理科思维。

《像乌鸦一样思考》

像乌鸦一样思考,用结果出乎意料的物理实验激活你的物理脑。

其实这本书还有同名纪录片。相信有很多小伙伴都是这个纪录片的忠实粉丝。之前没有看过这档节目的同学可以移步B站,我在这里也再简单介绍下。

图片来自网络(B站截图)

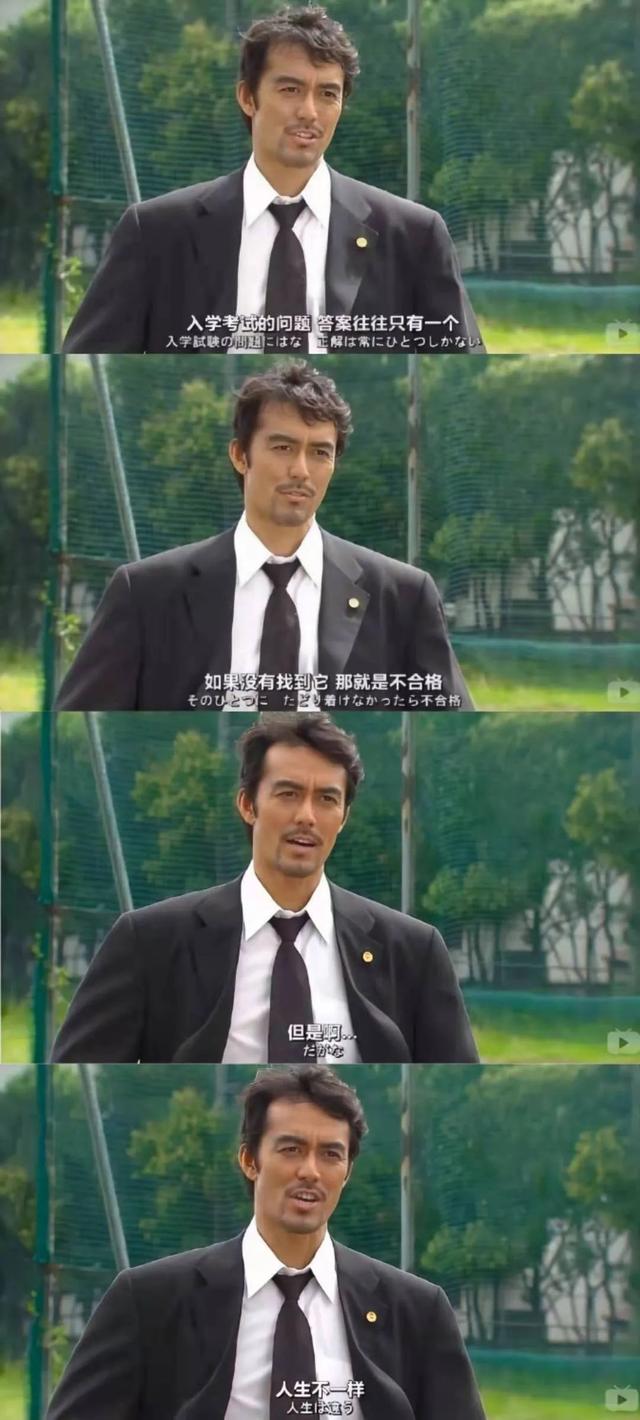

《像乌鸦一样思考》这部纪录片也是日本NHK教育频道 制作,由佐藤雅彦执导,苍井优 、市原尚弥、斋藤工主演的一部科教纪录片,大部分内容都是来自我们生活的场景,一个杯、一根蜡烛、一个笔盖都能成为很好的道具。

图片来自网络(B站截图)

整部纪录片从儿童的角度出发,引入思考过程,陪孩子看的家长们也表示收获满满。

每集10分钟,一共20集,还获得豆瓣9.3,B站9.8分的好评率,这里面的“乌鸦思考法”更是培养孩子独立思考,启蒙和锻炼孩子科学认知的妙招。

图片来自网络(豆瓣截图)

《像乌鸦一样思考》 这个有趣的节目名称取自伊索寓言里的一个故事,乌鸦如何巧妙地利用鹅卵石喝到了罐子底部的水。教孩子们学习科学的思考方法,当一只思考的乌鸦,学会独立思考解决问题。

同时,这部纪录片被调侃为逼死强迫症系列,其中很多问题都没有给出正确的解答方式。

在这个节目里,我们眼见着人见人爱的优酱做了一个又一个有趣的科学实验,但是导演却总是在最关键的解密处,突然叫停!!!

图片来自网络(B站截图)

比如将长短蜡烛同时用瓶子罩住哪根先灭呢?长的先灭、短的先灭还是长短一起灭?

图片来自网络(B站截图)

在给出提示后,又卖起了关子所有实验停止公布答案,至于最终原理是什么,需要你自己去思考。

所以当看到这本同名书的时候,我想我的困惑终于可以解开了!

但是当看完这本书,竟也让我感受到了与传统“给答案”的科普读物相比形成极强反差的颠覆性阅读体验。

和给出答案相比,更注重探究答案的过程和科学的思考方法。

NO.1 实验结果颠覆常识,能够激发阅读兴趣

书中的20个实验均由专业团队精心设计,实验结果大多颠覆读者的日常认知。

NO.2 思考深度的进阶,层层启迪与剖析

本书在展示“大家的思考”时,所选取的内容是依据思考者们对问题的认识程度从简单到复杂来排列的。

在这一板块,读者可以体会思维深度的进阶过程和思维角度的多样性。通过对“想法”的设置顺序,让孩子自发、主动的越来越接近真相。并且明确给出相关的原理解释。

NO.3 思考:为什么长蜡烛先熄灭

Q:如果将两根长度不同的蜡烛并排摆放在一起并点燃,然后用容器罩住,哪一根蜡烛会先熄灭呢?

图片来自网络(B站截图)

首先,抛出“实验”,给出“结果”(长蜡烛先灭),从而发问“为什么”。

在给出“二氧化碳比氧气重”的提示并启发读者思考后,读者可能会得出类似这样的疑问,即“我看到这里,想的是,二氧化碳重,那么气体下沉,氧气会上升,这样看来的话,应该是短蜡烛先熄灭,因为底部是二氧化碳,上面是氧气。”

图片来自网络(B站截图)

接下来看到框里乌鸦对读者疑问的回应,“这个实验结果应该出乎他们的意料吧”。

先看看不知道“二氧化碳比氧气重”这一事实朋友的想法吧:

接下来一起看看知道“二氧化碳比氧气重”这一事实朋友们的想法:

此时引入科学知识——蜡烛燃烧的条件

乌鸦肯定了这种分析现象是考虑环境因素的思维,还引出新的思考。

思考路径最后小结: 由无厘头——逐渐接近真相——引出新的思考,作者列举出的每一个人的想法都是不可或缺的,是为了引导读者一步一步接近真相而设置的。

(不过为了满足大家对“标准答案”的需求,出版社也专门请华盛顿大学物理系博士撰写了每一个实验的正确原理,在某个限定情况之下的唯一正确,大家可以扫腰封的二维码查看。)

将众人的讨论开放式地呈现出来,对我们与孩子们的讨论提供了很好的参考。正好在暑假,我们都可以和小朋友一起来亲自做一做,一起猜测一下!

如果说《像乌鸦一样思考》主要讲的是物理好的人是如何思考的,那么接下来这本书,可以帮你打开化学世界的大门。就连诺贝尔化学奖得主都是这本书的“忠实粉丝”,它就是——迈克尔·法拉第的《蜡烛的科学》。

《蜡烛的科学》

首先简单介绍下迈克尔·法拉第。有人曾这样评价他:如果19世纪有诺贝尔奖,那么这个人至少能得6次。

《蜡烛的科学》是一本具有历史性意义的著作,它记录了1860~1861年法拉第在大不列颠皇家研究所举办的6场讲座的内容。

图片来自网络

法拉第在讲座中不仅解答了“蜡烛为什么会燃烧?”“蜡烛在燃烧过程中产生了什么?”等问题。

还带领观众领略了空气、水、金属等物质之美,并通过看起来如魔法般神奇但又绝非魔法的趣味实验,用简单易懂的语言向观众们讲解相关的科学知识。

后来,还是一名科学杂志编辑的威廉·克鲁克斯(后来也是超有名的物理学家)在征得法拉第同意后,将其讲座内容记录下来,并于1861年出版成书。

图片来自网络

我们今天为大家介绍的版本,是日本2018年由诺贝尔化学奖得主白川英树亲自审定的全新版本。

这一版的《蜡烛的科学》在日本一上市就荣登日本亚马逊网站化学图书销量榜TOP1,原版销量十分火爆。

图片来自网络

此外,还获得了B站科普类百大up主“毕导THU”的诚挚推荐。

从“蜡烛燃烧”这一再平常不过的现象中可以引出这么多有趣的问题,这本书不仅包含了法拉第的讲座内容,还添加了一些简单易做的实验,向读者介绍了蕴含在“蜡烛燃烧”这一现象的知识。法拉第用一根小小的蜡烛激发了读者的好奇心。

《蜡烛的科学》这部著作毕竟是160年前的作品了,原著只有文字叙述,没有配图,阅读起来还是比较晦涩的。

打个比方,这部著作就像特别硬的鱿鱼干,放到口中之前闻起来特别香,让人特别有食欲,可它吃起来太费劲了,需要不停地咀嚼。然而,这块特别硬的鱿鱼干在被咀嚼的过程中会逐渐变软,滋味也越发丰富。但是大多数可能都会在品尝到这本著作真正的“味道”之前就放弃了。

那么今天为大家介绍的这一版的《蜡烛的科学》可以说是把“难以入口的鱿鱼干”加工成了“美味可口的鱿鱼大餐”。

NO.1 添加大量实验现象照片,帮助读者加深理解

为了帮助大家更加深入理解法拉第在讲座中演示的实验,这本书还从原著中选取了一些可以在家中实现的实验,并详细介绍了实验用品、实验步骤及注意事项等内容。

原著中仅有几张插图,仅凭文字实在难以让读者充分理解讲座的内容。所以在最新版的《蜡烛的科学》中,改编者加入了大量实验照片,让读者能够更加直观地理解书中内容。

NO.2 增加了实验模拟图和演讲趣闻

深度还原演讲时的场景,让读者身临其境,在学习科学知识的同时,参考文献资料,可以感受到法拉第对科学严谨认真,爱钻研的态度。

NO.3 化学公式总结归纳

作为一本课外读物,可以涵盖大部分初中化学的课本知识,并且还将这些公式总结了出来,可以说是非常良心了!

前面有提到连诺奖得主都是这本书的“忠实粉丝”,这位大粉丝就是2019年诺贝尔化学奖获得者——智能手机和电动汽车使用的锂离子电池的开发者。

在此基础上,把各种电池进行优化,力求导电最佳性能。他在小学四年级时,经老师推荐读了这本书,从此对化学产生了浓厚的兴趣,他说在采访中曾说:“《蜡烛的科学》是我化学之路的原点。”

最后,希望大家通过这两本书,能够体会到那些看似再平常不过的现象里蕴含着的丰富科学知识,并通过亲自做实验感受到科学的乐趣。

因为比答案更重要的,是向充满问题的世界,给出自己的回应,而科学的大门永远向大家敞开。

图片来自网络

公众号名称:北京市科学技术研究院

bjast-wx

欢迎大家关注我们!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com