孔子说人无信而不立(述而篇7.8子曰不愤不启)

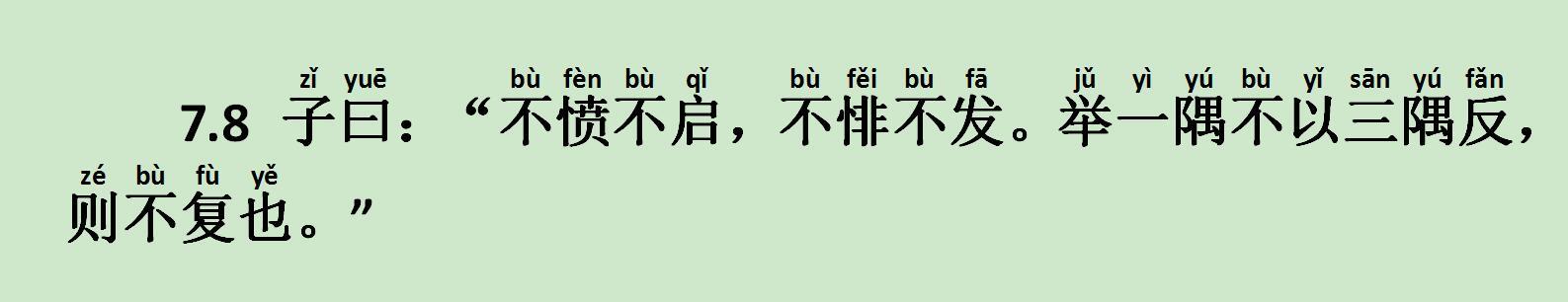

7.8 子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。”

【注释】

▲不愤不启:愤,有强烈的求知欲却学不懂,一件事情反复思索,仍然不得其解。启,启发,开导。

▲不悱[fěi]不发:悱,形容努力想说而不能恰当的表达。发,启发。

▲举一隅不以三隅反:“隅”指角落。一隅泛指事物的一个方面。“举一隅不以三隅反”与“告诸往而知来者”、“闻一知十”、“举一反三”意思相同。

▲不复:不重复,不能再用这种方法教诲了。

【译文】

孔子说:“不到努力思索而想不通的程度不去开导他;不到想表达却说不出的程度不去启发他。教他一个道理却不能做到举一反三,就不能再用这种方法教育他了。”

【学而思】

子曰:“学而不思则罔”,古人教诲弟子注重开发智慧,而不是传授知识,学会思考自然能找到方法。以下数章记录孔子的言行举止,都与孔子言传身教有关。正如本篇7.24章所言“吾无隐乎尔。吾无行而不与二三子者,是丘也。”(我没有隐瞒什么。我对你们的教导都在我的言行之中,都在我孔丘的日常生活行为上。)

“则不复也”历来解读为不再重复教他了,意思虽通,却不符合孔子“诲人不倦”的本意。教育弟子要因材施教,一种教育方法没有使弟子做到触类旁通,就不能再用这种方法教育他了。孔子因材施教可参读《先进篇》11.22“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”(冉有性格谦退,办事犹豫不觉,所以我让他听到就去做,做事要临事果断。子路性子鲁莽,遇事冲动,逞强好胜,所以我让他他多听听父兄的意见,再去做事。)

【知识扩展】

《礼记·学记》:“今之教者,呻其占毕,多其讯(谇[suì])言,及于数(速)进,而不顾其安,使人不由其诚,教人不尽其材。其施之也悖,其求之也佛(拂)。夫然,故隐其学而疾其师,苦其难而不知其益也。虽终其业,其去之必速。教之不刑,其此之由乎!

(今天的教师,只知道照本宣科拿着简册朗读,不等学生自己思考就生硬灌输,一味赶进度,而不管学生是否真的明白,致使学生不能安下心来学习,教人不因材施教,使学生的才能得不到充分的发展。教学的方法违背了教育规律,达不到教育的要求。正因如此,学生厌恶学习而且痛恨他的老师,苦于学业的艰难而不知道学习的好处。虽然完成了学业,所学的东西也会很快忘掉。教育之所以不成功,应该就是这个原因吧! 占毕:简册。谇言:告诉,指学生还没思考就告诉学生结果。)

大学之法,禁于未发之谓豫,当其可之谓时,不陵节而施之谓孙(逊),相观而善之谓摩。此四者,教之所由兴也。

(大学教育的方法:在邪念未萌发之时就加以禁止,这叫预防;在可以接受教育之时加以教育,这叫适时;不超越学生接受能力而循序渐进地施教,这叫顺序;互相观察而学习别人的优点,这叫观摩切磋。这四项,是教育之所以成功的方法。 陵节:超越限度。)

发然后禁,则扞[hàn]格而不胜;时过然后学,则勤苦而难成;杂施而不孙,则坏乱而不修;独学而无友,则孤陋而寡闻;燕朋逆其师;燕辟废其学。此六者,教之所由废也。

(邪念萌发之后才禁止,就会抵触抗拒而难以战胜邪念;放过了学习时机才去学习,尽管勤苦努力,也较难成功;教学杂乱而不按顺序学习,就会使学生头脑混乱而无法补救;独自学习而没有朋友一起切磋交流,就会孤陋寡闻;与轻慢不庄重的朋友交往,会使人违背师长的教导;轻慢邪辟的言行,会使人荒废学业。这六项,是教育失败的原因。 扞格:互相抵触。燕:轻慢。)

君子既知教之所由兴,又知教之所由废,然后可以为人师也。故君子之教喻也,道[dǎo]而弗牵,强[qiǎng]而弗抑,开而弗达。道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思;和易以思,可谓善喻矣。”

(君子已经知道教育成功的方法,又知道教育失败的原因,就可以为人师了。所以君子教育学生,启发引导而不牵拉,劝勉而不强制;启发思考而不说尽。引导学生而不牵拉能使师生关系融洽,劝勉而不强制能使学生容易接受,启发而不说尽能使学生独立思考。做到师生融洽,学生容易接受,并能独立思考,可以说做到善于教育了。)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com