吴三桂托病不出康熙无奈缓撤三藩(康熙撤藩那些事)

从西汉景帝削藩、唐代历次削藩、明建文帝削藩到清康熙帝撤藩,围绕着争夺巩固皇权和防止藩镇之祸,发生了许多的历史演变,留下了深刻的经验教训。清朝康熙皇帝撤藩,也是一种削藩,引发了在历代削藩中对国家伤害最大的“三藩之乱”。那么,康熙皇帝为何要执意撤藩?吴三桂为何起兵造反?如果吴三桂听从撤藩,能做富家翁吗?

一、东门逐兔,岂可得乎

中国历代丞相中,秦相李斯可以算是死得最悲惨的。在被押赴刑场的路上,李斯对儿子李由说了一句历史上著名的话:

二世二年七月,具斯五刑,论腰斩咸阳市。斯出狱,与其中子俱执,顾谓其中子曰:“吾欲与若复牵黄犬,俱出上蔡东门,逐狡兔,岂可得乎!”遂父子相哭,而夷三族。《史记 李斯列传》

这种临终的感慨和调侃,这份对过往生活方式的怀想和对自己热衷追逐权力的反思,让我们真切的感受到了李斯当时平静而又激荡的心路历程和浅显而又隽永的深刻反省。

因为李斯的这句话,东门黄犬或东门逐兔,成为一个成语,被用为“为官遭祸,抽身悔迟”之典。

二、失去权势,毋宁死

同样的,吴三桂想做富家翁,“岂可得乎?”

回答是肯定的,不可得。

历史上的多少次削藩,削的还大都是血脉至亲,有几个被削的王爷落了一个好下场?何况吴三桂这样很早就被康熙皇帝心心念念记恨的异姓王。

康熙帝自己曾说:“朕听政以来,以三藩及河务、漕运为三大事,夙夜念,曾书而悬之宫中柱上。”

这已经和在柱子上挂上吴三桂的画像,经常有事没事往画像上扔飞镖没有什么区别了。

对于康熙皇帝而言,撤藩就是一个说得好听一点的必杀令。

对于这一点,双方均心知肚明。

对于吴三桂而言,被撤了藩,失去权势,命运交付他人支配,毋宁死。

更何况,起兵造反不仅不会速死,还有成功的机会。

被逼反的吴三桂,还确实有机会住一住乾清宫,上一上金銮宝殿。

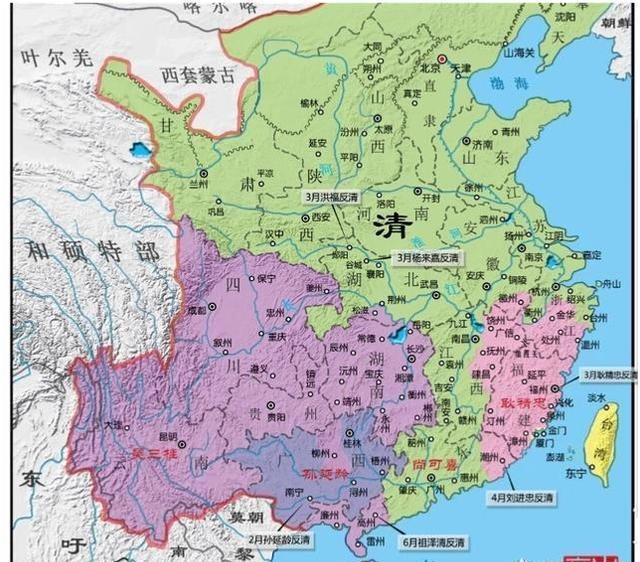

在起兵反清初期,手握雄兵的吴三桂高举“兴明讨虏”旗帜,四方响应,天下动荡,反清势力迅速占据了半壁江山。

三藩之乱初期形势图

但是,正如今天的“汪半壁”一样,要想上头条还是很不容易的。“吴半壁”要一统天下,需要战略得当、队友给力、气运支撑。可是,吴三桂在这三点上都出现了问题,而且是致命的问题。

最为关键的关键,是吴三桂出现了战略失误。《清吏稿 吴三桂传》记载:

三桂初起兵,其下或言宜疾行渡江,全师北向;或言直下金陵,扼长江,绝南北运道;或言宜出巴蜀,据关中,塞、函自固。三桂皆不能用。

“吴半壁”上中下三策“皆不能用“,而是不思进取,等待观望,心存划江而治的幻想,导致大好局面的丧失,最终在对手的步步紧逼和队友的纷纷捣蛋中走向灭亡。

渡江北伐,直指京师,是要成决胜之势,队友和民众才会团结一心。

直下金陵,占据江浙,是要抢精华之地,断绝清朝可能的钱粮支援。

如此,方可将吴三桂白首举事、名声不佳的劣势转化为优势。

事实上,明清更替之际,明朝官员将领投降清朝,从来没有什么因为大义千里投奔的事情,也甚少有什么主动弃暗投明的事例,投降绝大少数发生在事到临头、兵临城下或者战败被俘。

这虽是题外话,但“三藩之乱”同样适用。

三、胜利者才有话语权,失败者只会成为历史的尘埃

这一场“三藩之乱”历时八年,波及十余省、兵马数十万,给国家社会经济造成了空前的破坏。

然而,“三藩之乱”本可避免。因为三藩是被逼反的,三藩并没有必反之由,也没有必反之象。

最为重要的是,吴三桂等已垂垂老矣,去日无多,处理三藩问题只需要等待和稳妥。其间道理简单明了:能够用政治解决的问题,不需要战争;能够用时间解决的问题,只需要等待。

影视剧中的康熙皇帝形象

中国历史上,早已留下了西汉景帝削藩、唐代历次削藩、明建文帝削藩等成败的经验教训。年青天子却因为皇权和意气,致国家危险于不顾,大力削藩,急于求成。若不是吴三桂战略选择失误且无得力继承人,加上台湾郑明和耿尚两藩互不信任、相互拆台,“英明神武”的“康熙大帝”都可能成为亡国之君。

以逼反三藩之过,却收平定三藩之功,这道理实在是怪异无比。以我看来,在处理三藩问题上,康熙皇帝是急躁的、失策的,更与英明相去甚远。

历史书上,把这一段战争定性为“三藩之乱”,是因为清廷取得了最后的胜利,实现了国家的统一。

如果是吴三桂为首的三藩推翻了清朝,同样可以声称为了国家统一,实现了恢复中华,拨乱反正。

因此,不论从那一方来说,都是为了国家的统一,都具有正义性。只不过,这种正义性需要用胜利来证明。

总之,胜利者才有话语权,失败者只会成为历史的尘埃。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com