诸葛亮的写真(诸葛亮的爱豆-管仲)

和现代人一样,古人也有偶像,即便鞠躬尽瘁的诸葛军师也一样,入选九年级课本的《隆中对》开篇就有交代。

亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。

当时同学们都不知管仲是何许人也,但在下却是大概有所了解的。

刚识字不久时,就看过家里收藏的一本不知多少年的老古董——小人书《齐鲁长勺之战》,管仲的故事就是在那里面看见的。

小人书早已找不见了,网上搜的图片

如今翻读史书,把史书中的记载和记忆里那些画面印证,发现小人书里大体和《左传》的记载一致,但也有些找不到出处的。

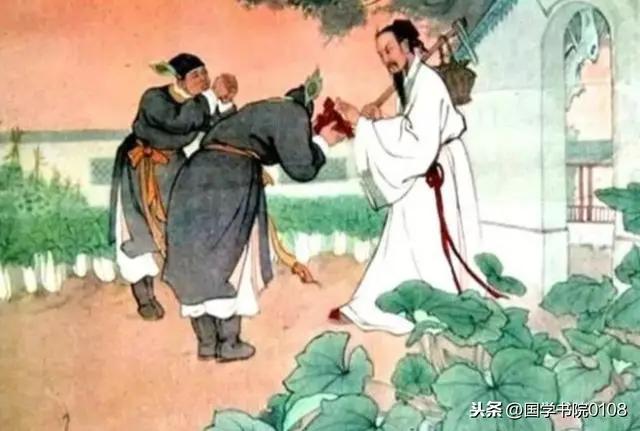

小人书应该是从小白和公子纠回国争位的地方开始的,公子纠的老师管仲带着军队前往小白的必经之路上拦截。

两人见面后,管仲准备以理服人,但被小白无情地拒绝了。管仲装作很失落,一面做出准备带领军队离去的样子,一面偷偷登上战车,取了一副弓箭,瞄准小白就是一箭。只见小白一声惨叫,口吐鲜血,倒在车里,就立即驱车离去了。

管仲偷袭小白

却不知小白不但是个幸运宝宝,还是个天生的演技派,先是好巧不巧地以铜制的带钩挡住箭矢,然后咬破舌尖喷出鲜血,表演了一番,终于躲过了眼前的危险。

这段十分精彩,有金庸小说的感觉,但许多细节却找不见出处,《史记》记载的是“桓公之中钩,详死以误管仲”,《左传》的仅仅只说“桓公自莒先入”,想必管仲表演的失落、动若脱兔般的偷袭,小白的机智都是文学家的演绎吧。

后来桓公继位,打败鲁国,要求庄公处死公子纠,却在鲍叔牙的建议下,要求“引渡”管仲。

管仲知道桓公想要重用自己,也预料到鲁庄公迟早会想到,在囚车中,通过和押运的部队共唱“进行曲”的方式,加快行军速度,在被奉命追来杀他的军队追上前就离开了鲁国国境。

同样,这段在《史记》及《左传》被仅仅是“鲍叔牙迎受管仲,及堂阜而脱桎梏”,几乎平淡如水。

脱开那本小人书,管仲面对楚国“风马牛不相及”的疑问时的对答也相当精彩,把无法放上台面的争霸企图说的那么大义凛然、理直气壮,实在需要惊人的急智。

这样的人物当然是极有感染力,完全符合金庸先生在《倚天屠龙记》后记中关于政治领袖的定义“第一个条件是“忍”,包括克制自己之忍、容人之忍、以及对付政敌的残忍。第二个条件是“决断明快”。第三是极强的权力欲。”但这样的人物,会圈诸葛军师的粉吗?

在大家的感觉中,武侯那样的人物,眼光应该和普罗大众有所不同吧,从他的志向和后来的追求来看,更应该看重的应该是诸如“集大德大功大治于一身”的周公、“后世之言兵及周之阴权,皆宗太公为本谋”的太公望之类的人物吧。

直到翻到《国语.齐语》中那些问答,看到这个勇猛战士睿智的一面,领略他提出的那些成熟治国方略,才发现他确实完全不输周公那等圣人,才算真正明白了诸葛亮以他为偶像的原因。

齐桓公管仲问答

管仲在和桓公的对答中,对士农工商的论述,直到现在也有一定借鉴意义;指明安定国家的关键是法律、人口、经济、福利——“修旧法,择其善于者而业用之;遂滋民,与无财,而敬百姓,则国安矣”,眼光超前;改革西周沿袭下来的军制,极大地增强了齐国的军事力量——

五家为轨,故五人为伍,轨长帅之;十轨为里,故五十人为小戎,里有司帅之;四里为连,故二百人为卒,连长帅之;是连为乡,故二千人为旅,乡良人帅之;五乡一帅,故万人为一军,五乡之帅帅之。三军,故有中军之鼓,有国子之鼓,有高子之鼓。春以葎振旅,秋以狝治兵。是故卒伍整于里,军旅整于郊。内教既成,令勿使迁徙。伍之人祭祀同福,死丧同恤,祸灾共之。

这分明就是现代某些小国全民兵役制的雏形嘛。

另外还有《管子》一书,虽说学者们已经确定是稷下学宫的学者们假托管仲之名创作,但其中的思想却应该大部分来源于管仲。书中大力推崇的黄老之术,一度在西汉初期成为治国思想,为我国历史出现的第一个大治提供了思想武器。“十年树木,百年树人”的思想最先也是出自本书。

拥有这样的开创性,还有能力及机遇把一切付诸实施,也就不难理解能征服至圣先师、诸葛武侯、三原李靖等一干粉丝了。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com