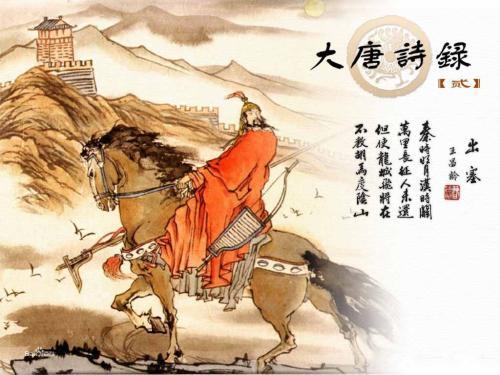

唐诗和宋词的发展(宋词与唐诗在传唱上一脉相通--词孵化于诗)

宋词与唐诗在传唱上一脉相通--词孵化于诗

唐诗与宋词,是中华五千年文明史中两颗“超一流”的璀璨明珠。词兴于唐而盛于宋,辉煌的宋词,是词国的最高峰,后世无法企及。

(一)词孵化于诗

宋词承继唐诗,早有定论。元代刘将孙在《胡以实诗词序》中直白地说:“文章之初,惟诗耳,诗之变为乐府。尝笑谈文者鄙诗为文章之小技,以词为巷陌之风流,概不知本末至此。余谓诗之对偶,特近体,不得不尔。发乎情性,浅深疏密,各自极其中之所欲言。若必两两而并,若花红柳绿,江山水石,斤斤为格律,此岂复有性情哉?至于词,又特以涂歌俚下为近情。不知诗词与文同一机轴,果如世俗所云,则天地间诗仅百十对,可以无作;淫哇调笑,皆可谱以为宫商。此论未洗,诗词无本色。”

具体来说,诗发端于上古时期,而词发轫于宋之前,历代相因,并不断变革,逐步成熟。如唐诗七绝中,平韵体名为《小秦王》,而仄韵体命为《鸡叫子》;《瑞鹧鸪》就是七言近体诗,而《生查子》则是五言遗声。故宋代尹觉在《坦庵词序》中指出:“词,古诗流也,吟咏性情,莫工于词。临淄(晏殊)、六一(欧阳修),当代文伯,其乐府犹有怜景泥情之偏,岂情之所钟,不能自己于言焉。”

1.曲子

中唐时代,新声迭起,诗人白居易、刘禹锡等文人雅士,以诗人身份作词,称为曲子。白居易《杨柳枝》云:“六幺水调家家唱,白雪梅花处处吹。古歌旧曲君休听,听取新翻杨柳枝。”诗中的六幺、水调、白雪、梅花、杨柳枝俱是新歌调。刘禹锡《泰娘歌行》说:“京师多新声善工,于是又捐去故伎,以新声度曲。”演唱的乐工和歌伎,常常把当时诗人们的诗拿来填在乐曲中,进行演唱。对新填的歌词,无论是称作诗还是词,乐工、歌伎照样演唱。

故明代吴讷在《近代词曲》中《歌曲源流》条中说:自古音乐废后,郑卫、夷狄之声杂然并出,至唐开元天宝中,薰然成俗,于时才子,始依乐工按拍之声,被之以辞。其句之长短,各随曲而度。于是古昔“声依永”之理失矣。

曲子词,最早出现在五代,是歌词的意思,这是因为词都是和乐而唱的,所以又称曲、杂曲、曲子、曲词等。词到了宋代,又称今曲子、诗余、长短句、倚声、填词等,这是为了与唐代音乐名称相区别。直到清代,刘熙载还在《艺概》中说:“词即曲子词,曲即词之曲。”其实,词是诗歌的一种形式,调有定格、句有定数、字有定声,它始于梁代,形成于唐代而极盛于宋代。它轻灵曼妙,注重情韵,展现了中国文化的阴柔之美,发挥了中国文字的音乐潜能,展示了传统抒情魅力。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com