清朝写诗最多的诗人(清代写诗最随便)

要说清代诗人中写诗最雅致的我还真不好说清楚。但是要是让我说一个写诗最粗最泼辣的我会非常自然的想起这个人。这位诗人不仅诗写得好而且画也画的好,书法也是一绝。

他更是笔者最喜欢的诗人,所以从我们小学时候学过的一首诗说起:

竹石

清 · 郑燮

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

我上小学的时候以为是编教科书的专家因为要符合我们学习水平特地选了郑板桥最简单的诗。可是当我上了大学读了郑板桥的集子之后,我发现他的诗几乎都是这样的。比如:

潍县署中画竹呈年伯包大丞括

清 · 郑燮

衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声;些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

还有这样的:

咏芭蕉

清 · 郑燮

芭蕉叶叶为多情,一叶才舒一叶生。自是相思抽不尽,却教风雨怨秋声。

笔者选择这些诗并不是特例,大家可以看看郑板桥的集子,几乎都是这样的作品。笔者爱读就是因为读他的诗是不需要太多借助注释的,只要看看相关的写作背景就非常好把握他的诗歌主旨了。读他的诗是一件很有成就感的事情,因为不用借助注释读起来就异常顺畅。假如换一本钱谦益的诗集你再读一读你就会怀疑自己是不是中国人。所以郑板桥的诗歌本身就是很亲民的。

郑板桥的诗歌类别郑板桥这个人大家应该非常熟悉了所以就不多做赘述了。重点我们先看看他诗歌的类别:

一,咏史诗,如《六朝》《南内》《绍兴》;

二,讽喻诗,如上文提到的《潍县署中》等就是这一类诗;

三,题画诗,这也是郑板桥作诗作得最多的一类,也许郑板桥心里更认同自己画家身份一点吧。

我想和大家分享和注意的是,郑板桥作为一个大知识分子、画家、书法家为什么写出来的诗歌却这么的粗,这么的"随性所欲":

对知识分子身份的排斥与平民意识古代知识分子是热衷于做官的,比如像蒲松龄这样的人,看起来痛恨官场其实心里充满着对做官的热忱。郑板桥是康熙的秀才,雍正的举人,乾隆的进士。考了二十多年,对于考试和做官其实他早就不那么疯狂执着了。郑板桥很少写自己有着远大的治国安邦得理想,五十岁才正式得了个小县令官。其实这时候的他心态已经平和了,平时上上班,有时候还去干干农活,自己办公的县衙就是个茅草棚子。他完全没有知识分子的有越感,时时提醒自己是农民的儿子的身份。"些小吾曹州县令,一枝一叶总关情",他关心的就是底层百姓最贴合生计民生的事。没了那种知识分子的清高架子,自然以天地立心。郑板桥本本分分拿着工资为当地百姓登高一呼。其实,他长得像农民,更怀着一颗农民一样朴实的心。

自身性格与画家气质

文学、美术、书法这三样是很让人卓尔不群的东西。走这些路径的人特别是大师都是非常有个性的,郑板桥偏偏都做的很出色。郑板桥被列为画坛"扬州八怪"之一,这个"怪字"可不仅仅是表示他们美术风格标新立异,还有一指就是他们的性格。徐渭也是八人之一,这徐渭可是后来不折不扣疯了,可想画家性格是多么与众不同;书法中,郑板桥将隶书参入到行楷之中,同时又用写行草的运笔之势来写,还加入他画竹叶的笔法,篆书的形制来创作了极具个人色彩的"六分半书"。作为考据之学的乾嘉时期,诗歌大量融入学术,给诗歌造成了不小的伤害。作为一个标新立异的大师,郑板桥甘心与他们一样,写出那样的酸腐气息的诗歌吗?答案可想而知。

卖画须提粗率之言

生命的最后几年,郑板桥辞官回了家。平时不太节约而且也不会钻营的郑板桥没了收入,日子过不下去了。画家金农亲自为郑板桥定了"润格",此时他早已经是成名多年的大画家了,对于那些商人来求画,也是有求必应。那时商人的总体文化水品是不高的,古代的文人画是要在留白处题诗的,题给商人的诗肯定不能太有学问气,道学气。所以在大量得题画里郑板桥都用了"独抒性灵"的手法来完成作品的构造。画和诗不再有了距离感,雅俗共赏的东西自然得到那些文化程度不高的商人喜爱。

这就是郑板桥的诗,越读越有滋味,"难得糊涂"到底怎么解释各有各的说法,但是他的诗歌就是在用最朴实的话语告诉你这个老诗人、老画家、老书法家的狂放而极剧个性的做人,做事。

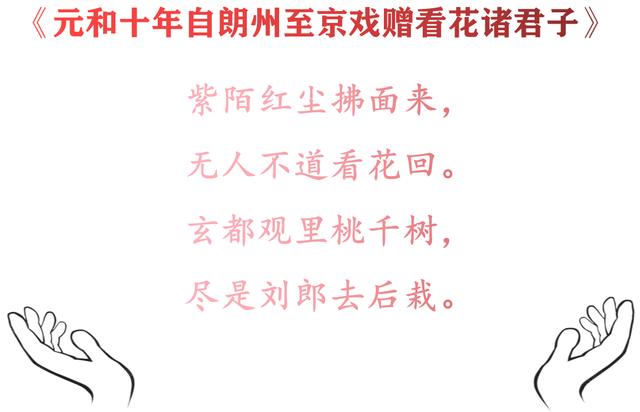

前辈文学的影响我认为郑板桥的诗歌受到了《诗经》、《汉乐府》、元白诗歌等风格的影响。这类诗歌浅显易懂,不费心力,呼之则来挥之则去。毫无矫饰造作。文章的心就是作者的心,他关心的总是时事、是现实、是知识分子那颗带着责任感的心。

郑板桥一生只画兰、竹、石,自称"四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人"。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com