题墨竹图古诗郑板桥(些小吾曹州县吏)

“难得糊涂”四个字想必大家都非常熟悉,它出自清代郑板桥之手。提起郑板桥,更是家喻户晓的人物,他与金农、黄慎、李鱓、李方膺、汪士慎、罗聘、高翔合称为“扬州八怪”,在书法、绘画方面有着很高的艺术成就。然而,你可能不知道,除了艺术领域外,郑板桥还是一位诗人、一位好官、一位合格的家长。

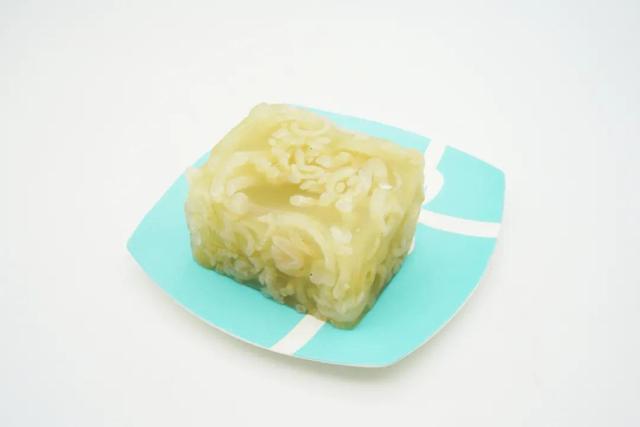

郑板桥《难得糊涂》

郑 板 桥 生 平

郑板桥,名燮,字克柔,号板桥,江苏兴化人。生于清康熙三十二年(1693),一生经过了康熙、雍正、乾隆三朝,卒于乾隆三十年(1765)。对于郑板桥的生平,人们说他是“康熙秀才,雍正举人,乾隆进士”。当然,这只是针对他的科举之路说的。纵观郑板桥的一生,大致可以分为三个时期:四十岁以前,是他在贫困中奋发的时期;四十岁到六十一岁以前,是他中举成进士做官的时期;六十一岁以后,是他客居扬州卖字鬻画的终老时期。

郑板桥出生在一个书香门第的家庭,他的曾祖名新万,字长卿,是个庠生;祖父名湜,字清之,是个儒官;父亲名之本,字立庵,是个廪生,先后教授过数百名学生。然而,郑板桥出生时,他的家境已经开始衰落,更为不幸的是,郑板桥三岁时,其生母就去世了,他由祖母的侍女费氏抚养长大。费氏是一位善良、勤劳、质朴的劳动妇女,她给了郑板桥悉心周到的照顾和无微不至的关怀,这对小板桥的成长影响很大。为了走科举之路,郑板桥自幼便跟从父亲学习,十七岁读书于真州的毛家桥,二十岁又跟从陆种园、楼兰亭二位先生学填词。郑板桥聪明颖悟,读书刻苦又愤发自强,分析问题也很有见地。二十多岁时便成了当地有名的秀才。考取了秀才,就相当于踏上了科举之路的第一步。

谁知,郑板桥三十岁左右时他的父亲也去世了,后来他的妻子和叔父又相继去世。这真是晴天霹雳般的打击。郑氏一家人的生活重担都落在了郑板桥身上。本来家境就不富裕,到此时日子过得更艰难了。郑板桥是这样描述当时自己的家境的:“爨下荒凉告绝薪,门前剥啄来催债”,“我生二女复一儿,寒无絮络饥无糜”。为了维持生计,郑板桥先是辞去了在真州的教书生活,继而开始了在扬州十年的卖画生涯。应该指出,在当时的社会中,郑板桥生活困苦的一个主要缘由,就是他未能在乡试中得中举人而走上仕途。加之,当时郑板桥的名气不比当今,因此靠卖画生活的郑板桥日子过得也很惨淡。后来,幸得好友慷慨解囊,他才能够摆脱家庭的重担,重新发奋读书。

果然,功夫不负有心人。雍正十年(1732),四十岁的郑板桥终于考中了举人。紧接着,乾隆元年(1736)他又会试登第,考中了进士,从而获得了踏上仕途的机会。

乾隆七年(1742),郑板桥受任山东范县知县,为政期间,他重视农桑、体察民情,使百姓安居乐业,颇有政绩。四年后,郑板桥又被调到山东潍县(今山东潍坊)任知县。上任伊始,他便改革弊政,严明执法,主持正义,对残害百姓的贪官污吏、土豪劣绅严惩不贷。

谁知,这些明智之举得罪了上层官员的利益,他们将郑板桥视为肉中钉、眼中刺,必欲除之而后快!于是,这些“肉食者”上下串通,罗织罪名,颠倒黑白,栽赃诬陷。最终,乾隆十八年(1753),六十一岁的郑板桥被罢了官。与那些“贪不贪,一人州官,雪花银子三万三”的贪官不同,郑板桥两袖清风。据记载,他虽为官十多年,也没有多少家当,去官之日,搬家仅用了三头毛驴:一头郑板桥自己骑,还驮着简单的行李;一头驮着两大夹板书和一件乐器;一头由引路的人骑着。众百姓为郑板桥被罢官而抱不平,临别之日,不少人前来送行。郑板桥离开之前,提笔画竹题诗以表心志,诗是这样写的:“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。写取一枝清瘦竹,秋风江上作渔竿。”

被罢官后的郑板桥回到了扬州,重操书画旧业。他居住在扬州城北的竹林寺,常与诗朋画友切磋书法绘画艺术,书画方面的名气也日益大了起来。失去了做官的经济来源后,郑板桥以卖字画为生。他生活非常俭朴,但仍心系百姓。据说他卖字画挣的钱,除了自己的日用开销之外,都存在一个大布口袋里,凡是遇到穷苦的百姓和受难的亲戚朋友,他都慷慨资助,直到囊空钱尽为止。但对那些势利的达官贵人,则毫不客气,凡让其画画的,分文不得欠缺。十余年后的乾隆三十年(1765),郑板桥与世长辞,终年七十三岁。

郑板桥故居

郑 板 桥,“郑 青 天”

郑板桥五十岁的时候得到了自己的第一个职位——山东范县知县,直到他六十一岁被罢官,一共做官十余年。无论是当时人还是后人评价郑板桥,都认为他是一个勤政爱民、清廉洁己的好官。

据记载,郑板桥到范县上任的第一件事便是让属吏在县署墙壁上挖孔穿洞,并与街市相通。这一惊世骇俗的举动,让人们既费解又觉得好笑。有人问他为什么要在墙壁上挖这么多窟窿。郑板桥风趣地回答:“出前官恶习俗气耳。”在当时,说这种话是要冒着树敌的风险并可能陷自己于水火之中的。但郑板桥就是要以这个宣言来表达自己的为官准则,同时也为自己将来在官场的行为立下自律的戒条。

他为官行事的风格也与往常的知县不同。照以往,县太爷出门总得乘坐二人抬的小轿,还有人在前面鸣锣开道。可郑板桥一概全免,经常徒步出行,并深入民间,体察民情。在民间,他亲眼见到了百姓生活的疾苦,也知道百姓生活贫苦多由于苛捐杂税太厉害。更主要的是他认识到“天地间第一等人,只有农夫”,他们“皆苦其身,勤其力,耕种收获,以养天下之人。使天下无农夫,举世皆饿死矣”(《范县署中寄舍弟墨第四书》);而作为读书为官之人,就要“得志泽加于民”,这是他爱民、惠民之民本思想的体现。于是,他开始想办法解决百姓的生活问题。郑板桥还时刻注意“何养何教,通性达情;何兴何废,务实辞名”。在审理案件时,他谨慎小心,公正合理,生怕产生冤假错案。在范县执政期间,可谓五谷丰登,百姓安居乐业。他在《登范县城东楼》一诗中描述了当时的情况:“独上秋城望,高楼出晓烟。西风漳邺水,旭日鲁邹天。……时平兼地僻,何况又丰年。”明代郑方坤《本朝名家诗钞小传》说郑板桥“既得官,慈惠简易,与民休息,人亦习而安之”,《范县志》说郑板桥“通达事理”,确是事实。

四年后(乾隆十一年,1746),郑板桥被调到潍县任知县。就在潍县知县任上,郑板桥写下了那首脍炙人口的题画诗《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》:“衙斋卧听萧萧竹, 疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”第一、二句托物取喻,作者听到窗外阵阵清风袭来,吹动竹子,发出呜呜声,他联想到这是百姓的疾苦,好像饥寒交迫中的老百姓在发出呜咽之声。第三、四句畅舒胸怀,指明百姓的生活与为官者密切相关,为民解忧,是为官者的职责所在。这两句诗拓宽了诗的内涵,体现了郑板桥心系百姓的从政理念,堪称官德的典范。他是这样说的,也是这样做的。

刚刚到潍县上任的郑板桥就遇到了当地大的灾荒。数十万百姓啼饥号寒,甚至出现了“人相食”的惨状。郑板桥在《思归行》这首诗中记述了当时的情景:“山东遇荒岁,牛马先受殃。人食十之三,畜食何可量。杀畜食其肉,畜尽人亦亡。”在《逃荒行》一诗中,他又写道:“十日卖一儿,五日卖一妇。来日剩一身,茫茫即长路。”无数的百姓卖儿卖女,流离失所,朝不保夕。这真是给刚刚上任的郑板桥出了道难题。面对这样的惨状,郑板桥连续向上级奏本,要求开仓赈粮,救济灾民。谁知上级根本不管百姓的死活,迟迟不给回复。灾情很严重,每天都有大量的人饿死,于是,郑板桥不等上级回复,毅然决定开仓赈济。有属吏阻止他,认为这不合程序,会丢官的。郑板桥说:“这都什么时候了!如果再等上级的回复,那百姓就没有能活下来的了。如果上级责怪下来,我都担着。”于是,他下令开仓放粮,百姓凭券来领。除了赈济之外,他还推行“以工代赈”,方法是以修补潍县城墙的缺口为由,令富商大贾捐资捐粮,他自己也带头捐资,从而招来远近饥民赴工就食。换句话说,就是为受灾百姓提供工作岗位。同时,他还下令不许大宅户、大粮商囤积居奇,高价出售粮食,而是要开场煮粥,救济灾民。这些举措,救活了数以万计的灾民。

还有一件事,可以看出郑板桥的廉洁自守。郑板桥在潍县虽然只是知县,但也有一定的权力,比如选拔属吏,招募有勇有谋的人来维持地方的治安,等等。一次,郑板桥的亲戚给他写信,想让他帮自己在衙门里找个职位。郑板桥的回复是:“岂能为私人谋枝栖?”

郑板桥曾说:“安人龚渤海,执法况青天。”“龚渤海”即汉代渤海太守龚遂,《汉书·循吏传》中说他“所居民富,所去见思,生有荣号,死见奉祀,此廪廪庶几德让君子之遗风矣”。“况青天”是明代苏州知府况钟,《明史·况钟传》赞中说他“能于其职”,昆曲《十五贯》演的就是况钟的故事。郑板桥为官以龚遂和况钟为榜样,为民请命,主持正义,他任知县期间无留牍,无冤民,潍县百姓称他为“郑青天”。去官之日,百姓哭号挽留,潍县百姓为其建生祠以示纪念,真可谓是“留得清气在人间”。

郑板桥家书

郑板桥的家风家训

在中国古代家庭教育思想中,儒家教育思想无疑是代表。儒家倡导家和万事兴,重视家庭德育,强调父慈子孝、敦亲睦邻、长幼有序。郑板桥的家庭教育观正是在继承儒家家庭教育思想的基础上,根据自己的实际情况,运用到现实生活当中去的。

郑板桥认为,人与人之间应该是平等的,不应有等级区分。他在家书《雍正十年杭州韬光庵中寄舍弟墨》中写道:“谁非黄帝尧舜之子孙,而至于今日,其不幸而为臧获,为婢妾,为舆台、皂隶,窘穷迫逼,无可奈何。非其数十代以前即自臧获、婢妾、舆台、皂隶来也。……王侯将相岂有种乎?”他认为,同为华夏子孙,义属同胞,王侯将相也并非生来就高人一等,他们与普通百姓并没有本质的区别。富贵贫贱也并非与生俱来,穷达也不一定出自命数,想要改变命运就要“奋发有为,精勤不倦”。郑板桥还反对以富欺贫、以贵傲贱,他时常教育家人要尊重他人、平等待人,包括奴婢、仆人。他在这封家书中说:“愚兄为秀才时,检家中旧书簏,得前代家奴契券,即于灯下焚去,并不返诸其人。恐明与之,反多一番形迹,增一番愧恧。自我用人,从不书券,合则留,不合则去。何苦存此一纸,使吾后世子孙,借为口实,以便苛求抑勒乎?如此存心,是为人处,即是为己处。”郑板桥以烧毁前代家仆契券之举教育堂弟及家人要体恤仆人,尊重他们的劳动。

对于孩子的教育,郑板桥更是上心。他三十二岁时,年仅九岁的儿子不幸夭折。五十二岁时,郑板桥又得一子,他自己说:“余五十二岁始得一子,岂有不爱之理!”五十二岁算是老来得子了,爱子心切,理所应当。郑板桥担心儿子在山东水土不服,自己又政务繁忙,因此将孩子交由在家乡的弟弟郑墨代为养育。他给弟弟写了许多封家书,嘱托他关心儿子做人、读书等方面的问题。在《潍县署中与舍弟墨第二书》里,他叮嘱堂弟:“我不在家,儿子便是你管束。要须长其忠厚之情,驱其残忍之性,不得以为犹子而姑纵惜也。”爱可以,但绝对不能溺爱、偏爱,更不可放纵,这是郑板桥家教方针的首要要求。

同时,郑板桥还担心儿子从小有优越感而不思进取,因此他在《潍县寄舍弟墨第三书》中写道:“我虽微官,吾儿便是富贵子弟,其成其败,吾已置之不论。但得附从佳子弟有成,亦吾所大愿也。……纸笔墨砚,吾家所有,宜不时散给诸众同学。”对于身边的“贫家之子,寡妇之儿”,郑板桥要自己的儿子倾注一份爱心,周济纸笔墨砚,而且要在尊重对方的基础上,体贴入微地帮助他们。在《潍县署中与舍弟墨第二书》中,郑板桥说出了那句至理名言:“读书中举中进士作官,第一要明理作个好人。”也就是说,做事在其次,第一位的是要学会做人。

在尊师重教方面,郑板桥强调要尊重师长,这大概是郑板桥早年做过塾师,深知其中的辛苦。他在《潍县寄舍弟墨第三书》中要求家人尊敬老师,不得稍有怠慢,“夫择师为难,敬师为要。择师不得不审,既择定矣,便当尊之敬之,何得复寻其短?”

由此可见,郑板桥不仅仅是一位好官,还是一位合格的大家长,他的家风家训直到今天仍有借鉴意义。

郑板桥《竹石图》

“板桥三绝”诗书画

著名学者马宗霍在其《书林藻鉴》中评价说:“板桥有三绝,曰画,曰诗,曰书。三绝之中又有三真,曰真气、曰真意、曰真趣。”郑板桥一生所作诗书画很多,可以称得上是一位杰出的文学艺术家,但他的思想却是现实主义的,在他的笔下,诗、书、画是一个完整思想体系的几种不同表现形式,这个思想体系,有人称之为板桥思想,也有人称之为板桥风格。无论是板桥思想还是板桥风格,都体现在一个“怪”字上。这个“怪”字,绝不是贬义词,而是说他的思想、性格和处事风格在当时的环境中有自己独特的一面,那就是敢于反抗世俗中不合理的现象,勇于创新,公正廉洁,心系百姓等等。

他在题画诗《竹石》中写道:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”这是他立根于民众之中,不畏权贵,坚持正义,任凭风吹浪打也不改变和动摇自己思想品格的体现。这在当时的社会环境中是十分难得的,直到今天仍有现实意义。郑板桥的诗,从《诗经》、曹操、李白、杜甫、陆游等人的作品中吸取了不少营养,又联系社会现实进行了大胆的创新,其内容十分丰富。郑板桥《诗钞》里有他在范县写的《孤儿行》《后孤儿行》《姑恶》,表达了他对百姓疾苦的关心。“县官编丁著图甲,悍吏入村捉鹅鸭。县官养老赐帛肉,……豺狼到处无虚过,不断人喉抉人目。”(《悍吏》)“官刑不敌私刑恶,……一丝一粒尽搜索。”(《私刑恶》)则是对酷吏残暴手段的揭露和抨击。还有的诗揭露了达官贵人荒淫腐朽的生活,或描写了风土人情、山光水色等等。

郑板桥的绘画更是杰出。他的绘画题材以竹、兰、石为主,兼及梅、松、菊等。为什么以这种题材为主呢?因为梅、兰、竹、菊自宋代以来就被称为“四君子”,它们象征着“高雅”“幽洁”、身处淤泥而不染的气节和品格。郑板桥喜欢画竹、兰、石,也是借物抒情,效法“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不移之石”,而做“千秋不变之人”。要说郑板桥一生画的最多的还是竹子。他为人正直善良,有骨气,有气节,正与竹子刚劲雄健、坚韧不拔的意蕴相契合。正如前面所说的“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,“衙斋卧听萧萧竹,疑似民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”。

郑板桥的书法,曾被誉为“乱石铺地”,骤然看去,大大小小、歪歪斜斜、不方不正,但仔细看来,就会发现是一气呵成,浑然一体,妙趣横生。

◎本文图源网络,版权归原作者所有。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com