盘点搞笑喜剧演员(他们这样演喜剧)

大锁在《时间都去哪儿了》

“什么腰部、脚脖子演员,没这区分,能演戏就挺好。你想不想干这事,想干一辈子那就去干,管它现在多少岁。”

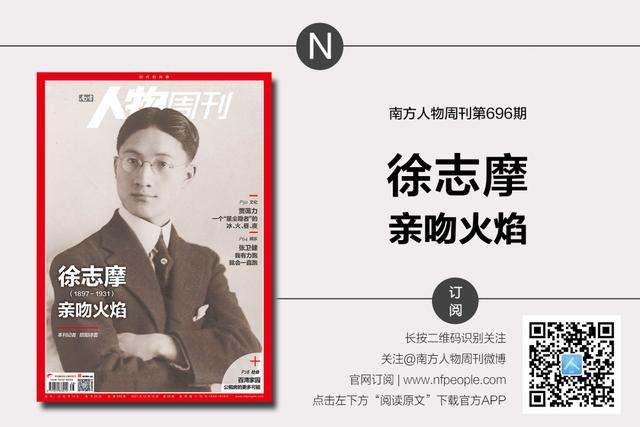

本文首发于南方人物周刊

文 / 特约撰稿 何豆豆 发自北京

编辑 / 杨静茹 rwzkyjr@163

市场上一直不缺喜剧类综艺。

近几年,从各大卫视到视频平台都在不断输出各类喜剧节目,竞技也好,纯表演也罢,翻着花样地想办法满足观众对“快乐“的需求。很多卫视节目已经发展成“综N代”,推出了一系列作品和演员。但如今一个显见的事实是,喜剧节目的开发越发艰难,面临着不断提高的观众口味和批量生产的双重考验。

今年,爱奇艺推出自制综艺《一年一度喜剧大赛》,开播不到两个月,豆瓣评分7.9,关于喜剧和喜剧演员的讨论再次热闹起来。这档节目由黄渤、李诞、马东、徐峥及于和伟坐镇,通过现场观众对喜剧作品的打分来决定参赛演员们的去留。用一位网友的话说,喜剧界的“半壁江山”都在这里了。

演员们几乎都是新人,尽管有些是选手们熟知的名字,比如宗俊涛、王梓等,但也只是在话剧、默剧界小范围内享有名气,大多数都是行业里微弱的存在,甚至有的已经快要放弃演员这个职业了。节目一开播,《时间都去哪儿了》《偶像服务生》《互联网体检》等作品传播广泛,成功出圈,引发热议。喜剧演员们的生存状态也开始被大众知晓,笑声背后,有人摸爬滚打十几年,有人在剧组不断试戏只为拿到一个小小的角色,有人不断被改剧本……如今聚集在这样一个舞台上,他们获得了短暂的、相对的绝对公平。

“跟观众同时在呼吸”

演员史策一开始收到的是米未导演的微博私信,加上选角导演微信后,对方问她有没有兴趣参加这样一个喜剧比赛。史策当时觉得有点恐怖,一方面不想竞技,另一方面料到会有很多认识的人来参加,她不想跟朋友竞争。

后来史策想着自己也快30了,真的有年龄危机了——尽管一直在做演员工作,但是中间有停滞的时候,这几年并不是很顺利,就想看看这次会不会是一个机会。

收到邀请信息的史策去问了曾经一起参加另一档喜剧节目的朋友三狗他们,大家心里的嘀咕是一样的:“哎呀,比什么?为什么要比呢?”当时大家都在犹豫,都没有说“我一定要去”,但后来都来了。

节目组告诉史策是一个sketch(素描喜剧,即“sketch comedy”,也被称作“美式小品”)比赛,要自己编创,相较于其他节目和影视拍摄,压力要大得多。

经过层层淘汰,史策成为了为数不多留下来的女演员。采访这天,她素颜赶来,刚熬完一个大夜。比赛唤醒了她身上更多的可能性,第一次真正地自己去“落本子”,也自己去“最后演出来”。

演员蒋龙此前参加过《奇葩说》,对米未很熟悉,没犹豫就来比赛了。但他没有正经演过喜剧,不知道自己到底行不行。筹备阶段,米未有一个房间专供面试,有老师跟演员说一下什么是sketch,看几个小例片,就开始让他们做即兴。蒋龙觉得这可能得学,买了书看,也看不明白。

后来结合老师教的,蒋龙自己总结出了创作方法:你要先吐嘈生活中的某一个点,某一个事,然后找一个角度切换到那去,好像就能成立了。悟到的那一瞬间“特开心”。

史策觉得《一年一度喜剧大赛》舞台最成功的一点是它的包容性,很多喜剧类型在这里得到展示的机会,默剧、独角戏、即兴喜剧等等。很多演员的表演形式是她之前没涉猎过的,“完全不懂”,但是“能看”,而且“很佩服”。

史策在《爱人错过》

节目播出后,史策看评论,很多人反馈说她的作品没有那么好笑。史策觉得说得对,“确实没有爆梗或者巨好笑的点。”“我们希望有一些共鸣,从作品当中能找到一些人或小事,是你在生活中发生过或者看到过的,我们想打通的是这样一个点。”有一天史策收到一条微博私信,对方说看完他们的节目跟男朋友和好了,史策很感动也很开心。

蒋龙则觉得表演的审美特别重要,得演得真诚。上大学的时候有一次拍戏,蒋龙觉得自己演得非常好、非常棒,但看回放的时候就傻了,镜头里和现场完全是两码事,“设计感特别重,表情做得特别用力,看着特别难受。”他因此总结出不同的表演风格要用在不同的场合,当每个点全都做到位,显得自己特聪明的时候,反而就是表演最浮夸的时候。在喜剧这个舞台上,“聪明的表演”只会让观众更加有距离感。

史策原来演舞台剧的时候,如果自己设计了一个包袱,观众没笑,那接下来她肯定会变化表演状态,不自然地觉得“我的天,刚刚观众没有笑,接下来得让观众笑”,开始不自然地用力。直到后来看过一次自己的表演视频,“就觉得自己在干嘛?太演了。”她明白过来,“太想博观众一笑了,以至于整个后面的走向都不准确了。”

这似乎是每个喜剧演员都会经历的心路历程,逗笑观众,几乎是他们登上舞台的唯一使命。后来史策慢慢调整心态,如果观众没笑,一定是节奏不准或者没有共鸣,是很正常的事,后面照常演就行,不能因为前面一个包袱坏了,后面就全乱了,这样的表演往往一步错,步步错。

因为有展演,演员们都会在展演中记住观众哪里笑了、哪里没笑,下台再改。但是展演的观众和真正比赛现场的观众未必是同一拨人,所以舞台上的状况永远是未知的。史策总结出来一些点,比如,当确定有些包袱观众一定会笑,他们就会留口。比如《爱人错过》里面有句话是“有什么不方便的?这屋就咱俩”,这个点观众是一定会笑的,要让观众笑完再接台词。但是很多点不一定会笑。比如说在故事一开头的时候,“你少触碰我”这种点有的人会笑,有的人不会笑,可能女生会笑,男生不会笑,它不是一个硬的、大的包袱,这个时候就要看临场的情况,笑了,就给观众留一个口,没笑,就赶紧进行接下来的台词。“现场性的表演,还是会有一个跟观众同时在呼吸的状态。”

“喜剧演员会比其他演员更脆弱”

作为喜剧演员,张弛觉得创作最难的就是“从0到1”的过程。刚开始什么都没有,就有一个小点子,觉得这个事有意思,要把这个有意思的事,变成一个剧本,再从剧本变成一个作品,“这个过程真的挺痛苦。”有的时候,自己觉得点子特别有意思,但是一讲出来,别人觉得也没什么,痛苦就会加剧。

这段时间,蒋龙发现喜剧最难的是判断:要创作什么东西、那么多种应对的方法,到底好不好笑,这个最难。在时间紧、强度大的情况下,张弛时常会发出“这个真的好笑吗”的自问,然后产生强烈的自我怀疑。

蒋龙与张弛在《最后一课》

作为搭档,蒋龙评价张弛是著名的讲究演员心理逻辑的人——笑点必须有逻辑,如果硬来,心里的坎儿过不去。谈及时间很短的时候怎么办,张弛说要“硬梳理”。他觉得自己经常是当局者迷。喜剧创排需要热情,他现在热情硬起起不来的时候,一定要靠一些方法,喝咖啡、吃薄荷糖都可以兴奋一点。蒋龙不一样,能快速进入状态,俩人互相信任,顾虑就少了很多。

也是由于这样,张弛对于一些看起来很荒诞的节目都很佩服,他知道这需要极强的信念感,“那么离谱都能一直演下去,太厉害了,也拓宽了我的思路。”

史策觉得喜剧演员最痛苦的事情是灵感枯竭。她认为,喜剧演员比任何演员都更在意观众的感受。平时拍戏也好、演话剧也好,都是演完了以后才能够得到反馈的。但喜剧的衡量标准其实就是表演时候的笑声,笑声是比掌声更重要的。“所以这个地方笑没笑,怎么让观众笑,是特别绞尽脑汁的,我们非常在意观众的看法和想法,以及他们的笑点。我们经常找一些时事,去打一些共鸣,让更多的观众能够get到这个笑点,可能喜剧演员会比其他演员更加脆弱。”

在她看来,应对枯竭这件事也没什么办法,只能等。“创作状态是流动性的,你只能不断记录和思考,然后等待灵感来的那个时间。具体是什么时候,没人知道。”在枯竭的阶段,演员是非常焦虑的,大家经常说:怎么办,推不下去了——这是喜剧演员常说的一句话。但是扛过了那段时间就会好,一定能推下去,没有什么推不下去的。

关于信念感,张弛说“演着演着尴尬了”这种事在排练的时候经常发生。“这能行吗?”“能这么上去演吗?”之类的想法时不时就跳出来,每当这时,疲惫和无力就会趁虚而入。“有时候演着演着信念感崩塌了,就趴地下了,演不下去了。这都常有。”因此,他和蒋龙把排练当成建立信念感的过程,也逐渐找到了一些门道,比如剧本不能有废话,每个层次的东西要清晰,由于时间问题铺垫不够,就不能太慢,要准,一下子打到点……把剧情垫实了,把信念感巩固好了,才能在台上万无一失。

“腰部演员”也有春天

通过节目中“腰部演员”的调侃,观众也能想象出这群人的生存现状:常年试戏、没有回音、被动选择、演很多的烂片……

张驰觉得,演员从走进这行就应该知道这个命运,因为演员就是不可能想干嘛就干嘛。先接受自己的命运,同时又干点自己热爱的事,挺好。“什么腰部、脚脖子演员,没这区分,能演戏就挺好。你想不想干这事,想干一辈子那就去干,管它现在多少岁。”

现在很多人觉得小演员真不容易,蒋龙反而不觉得。机会摆在面前,就看自己够不够努力。“其实我们都是正常的年轻人,干什么职业都会有难受的时候,别把演员当成感觉特别不一样的职业。”蒋龙说,“在公司里上班也会有干这干那的时候,都是这样的,大家都有一个想往上走的心,但是不知道会有这么一个低沉的阶段。像咱们还不到30岁,二十多岁,就能在这么大的舞台上,10分钟给我们随便演,那么多好的舞美供我们支配,五个顶级大咖在那看我们,我觉得挺公平的。”

从脱口秀、相声到如今的sketch,观众肉眼可见的是,中国喜剧在拓宽边界。形式、语言、演员群体都在迈向更远一点的地方,触及更多人。蒋龙和张弛认为,做喜剧的底色应该是善意的、有温度的,风格可以荒诞、狗血,但是底层逻辑一定是善良与真诚。可以冒犯,但率先冒犯自己。

这几年,史策很害怕听到别人说她是个好演员。每次听到这句话,她的眼泪都能下来。在她的认知里,自己不是个好演员——如果是的话,为什么不选她呢?一定还是因为她不够好。这样的评价对她来说是魔咒,是失败后的安慰,而不是准确的赞美。她甚至更希望别人说她不好,这反而符合她心里对自己的设定,也让她舒服很多,因为夸赞之后常常都会接一个“但是”,这比直接的差评来得更残酷。

第一期演出之后,史策当场晋级拿到小红花,节目镜头记录下她的开心和激动。她一直不知道自己到底行不行,那一瞬间她有了一个答案。

大锁在《减肥帮往事》

喜剧的新生力量一直在

对话喜剧编剧大锁

笑点分南北,共鸣可不分

南方人物周刊:在节目中一个比赛的作品大概落成文字要多少字?

大锁:这个问题贼好。一开始的时候大家都说小而精Sketch,因为我们练的Sketch,8分钟都算很长的,大概有1500字,就已经算很长的了。结果越往后写得越多、越长,想表达得越多,现在一个本子3000字挡不住了。正常的,我写本子3000字能演15分钟,七八分钟大概在1500字左右。

南方人物周刊:《一年一度喜剧大赛》是今年新出的一个节目,你最想通过这个舞台传达什么?

大锁:如果按两层说的话,第一个是我们这些人要向同行传达的一个东西,在我身边,一些同行这两年挺绝望的,说喜剧写到头了,写不出来新东西了,要么是我想写新东西人家不要,人就要家长里短那些玩意,我写的飞的那些不接受。这个节目就正给了那些很离谱的东西比如《父亲的葬礼》一个机会,那个作品,就是好笑。那种东西你如果给之前的喜剧节目是绝对绝对不会要的,但是这个东西,在导演组的大力支持下做出来了,而且在我心中这是中国喜剧史上从来没有出现过的东西,这个太厉害了。

第二个向观众传达的东西就是中国还有很多喜剧人在努力,还是有很多新生力量的,不只有那些已经成名成腕的人,这些名不见经传的小人物,这些甚至没有从事过喜剧行业的人,只要是有趣的人,只要是有想法的人,也可以给大家带来欢笑。这和诞总说的每个人都可以讲五分钟脱口秀一样,我跟天宇都不是科班出身,没学过表演的人也可以写出好本子,也可以演出鲜活的人物。

南方人物周刊:你不是科班出身,有因为没有接受过专业的训练而出现创作的瓶颈吗?

大锁:我确实是靠天赋在撑,这个可能听起来有点臭屁。我没有经过任何剧本写作的训练,也几乎没有经过深层次的表演训练,我就是以演代练。我做Sketch之前,也没有像其他人那样海量去看SNL,或者是外国的东西,因为我比较排斥看那些东西,看那些东西多了我会被别人的东西把思想框住,我只要知道这样的东西大概写的是什么就行了。其实你看说好脱口秀的有几个是科班出身,搞笑这个东西没人能教,真正好笑的人,在我身边好像几乎很少有科班出身。这个东西我解释不清楚,我只能把它解释为自己有那种天赋或者领悟在里面。

南方人物周刊:从你开始创作的那一刻到现在,你自己有为这个事业去做过充电这样的事情吗?

大锁:还真没专门研究。有的时候我自己灵感的来源不是看Sketch什么的,反而是来自一些跟这完全没有关系的东西,比如说我特别爱看广告,要看泰国的广告,产生很多想法,我还看很多那种特别伤感或者是隐喻很深的,比如像奥斯卡获奖动画短片等。但我确实是一个一直在阅读的人。看一些短篇小说,有的时候会给我一些灵感,我看的书都比较杂,有科普类书籍。我最近在读《海错图笔记》,我就看里面那些鱼,有的时候会想,如果演一条鱼是怎么样。我会看喜剧之外的东西,去给自己充充电或者找找灵感。

南方人物周刊:你会认为自己演自己写的本子,更能表达出剧本的精髓吗?

大锁:是这样的,其实我可以说我现在在《一年一度喜剧大赛》演的都是别人不要的题材,都是我给别人别人说来不了、说这东西不合适的一些题材。我一直在说这个节目是个很纯粹的节目,因为之前我无法通过我输出内容,来获得更多的表达机会。之前做的大多数我也有参演过,只不过是本子拿到手之后,导演组会干涉得非常严重,这个不行,那个不好,总导演要“一刀切”把所有的本子都弄到他以为好的地步。但是这里这些导演从来不干涉我们的创作,不碰底线,随便写,你想干嘛都行。有一次我跟蒋易,我俩想在台上砌五分钟的墙,导演组就很认真地说要不要给你拿水泥过来,多少砖合适,这个太酷了。我们俩真的讨论了沙子和水泥的比例。

南方人物周刊:你有没有遇到那种情况,你自己写的本子,演员没演出你想表达的东西?作为编剧看到这种情况会怎么样?

大锁:这是我一直以来的痛苦。我从业其实也有四五年了,遇到过太多这样的人。我这人脑洞比较大,或者有时候思维比较跳,但是我自己知道这个东西演出来是好笑的,或者年轻人是接受新东西的,但是一些已经有一定名气的演员,他们理解不了这东西,就觉得这个东西是不对的,他们就会自己或者用导演组施压给改掉。你怎么解释都没用。直到我遇见了孙天宇,他很聪明,他聪明到那种哪怕我有时候思维跳了三个台阶,他也知道我说什么,此时此刻我在采访,他们就在隔壁帮我码本子,他现在已经上手了,我只需要告诉他情节,他就能按照我的语言风格写出来。

南方人物周刊:录到现在,你自己最喜欢哪一个作品?

大锁:我个人最喜欢的作品是第三轮的作品叫《减肥帮往事》,我现在特别喜欢那种一本正经胡说八道的沙雕作品。我说实话,《时间都去哪儿了》在写的时候,我会觉得这到底行吗?我一直在问天宇,我说这东西行吗?因为我之前很少写这种平铺直叙的东西。像一个纪录片一样,只忠实记录,没有去做加工,或者补脑洞似的去再创造。我一直都在问行不行。后来第一次展演,排名挺高的,我说那肯定是观众太捧了。第二次排名还挺高,我就问大家,我说这玩意行吗?为什么?为什么大家给它打高分?直到上台前最后一次展演我还不相信,这玩意上台能好使吗?直到分数出来我才敢相信。

南方人物周刊:在你的创作中,什么东西是你考虑的第一要素?

大锁:共鸣是第一要素。搞笑是最基本的要求,因为喜剧笑是必须的。如果是要素,第一一定是共鸣。笑点是分南北的,共鸣可不分南北,南北方人都刷抖音。

喜剧演的是人情世故

南方人物周刊:你最强烈感受到喜剧演员面临的残酷性是什么时候?

大锁:还真不是这个比赛。我之前面临的残酷性,我说两个事情,第一个是自身的残酷性。几乎每个喜剧演员都遇到过自己极度闹心的时候或者特别down的时候,要上台去极力地逗笑观众,经常演出的人一定是这样的。我记得两三年前我参加一个电视台录制的喜剧节目。我在那个节目演一个大傻子,在台上不停地摔跤、摔倒,靠着肢体上的自残来博取观众笑声。我为什么尽力去做?是因为上一个演员因为不停摔,摔得肋骨骨折了,我不得已去顶的那个角色。

很多人都遇到过这种,顶着极其悲伤的事情,然后还要忘掉一切去逗笑观众,这是一种个体的难。还有一种难,我自己感觉就是有的时候,喜剧演的不是打打杀杀,演的是人情世故,我觉得很残酷。

南方人物周刊:你有感觉到喜剧的环境在变好吗?或者说边界在越来越宽。

大锁:喜剧环境变好,我不敢说,这个环境是很多因素造成的。但是我感觉到,喜剧的新生力量一直在。之前我也接触过一段时间脱口秀,我就发现,这群人每天骑着电瓶车,穿梭在北京二环的胡同里面,去赶一场开放麦,一天晚上赶三四场,他们没有任何的报酬,他们有自己本职的工作。有的时候一场开放麦只有一两个观众,但是演员有十几个,会跟这两个观众讲。当时我就觉得,其实那些好笑的人永远都在。

如果把那些胡同比作血管的话,他们就是流淌在中国喜剧界的新鲜血液,小电瓶车就像血红蛋白一样,载着这个“氧气”在走。有一场小胡同里面就50个观众,氛围太好了,那屋小到什么程度,我跟观众的距离比现在我跟你的距离还近。有的时候演员一演高兴,唾沫星喷到第一排观众的脸上了,观众一边擦一边笑。那个时候我就觉得喜剧有希望,跟这群人玩,一定能玩出个新鲜的东西。

南方人物周刊:说到脱口秀,Sketch或者小品有逐字稿吗?

大锁:我的创作习惯就是必须要有逐字稿,哪怕临上台前的一段时间,改了其中一句话,我也要在我的文档里面改过来。即使再也不用这个稿子了,我也要给它改过来,这是我比较强迫症的一件事。而且我的创作行为是,先做逐字稿,可以先不论质量,一定要下地先排,演员先结合这个逐字稿排练,然后再修改逐字稿。

南方人物周刊:你怎么看待“喜剧无素人”这句话?

大锁:这么说,来这个节目海选的有很多抖音上很厉害的网红。他应该逗笑过很多很多人,但是实际在工作坊的时候就被刷掉了。你说他们不行吗?他们行,他们靠搞笑在网络世界混得风生水起,但一到大舞台就吃力,甚至连话都说不明白,台词都是结巴的。我一开始觉得搞笑是没有门槛的,因为现在是自媒体盛行的时候,很多人都会觉得,我关注这个抖音博主都比你这个搞喜剧的好笑。但是放到一个舞台上,他们都自己放弃了,大部分来的时候让连续演十分钟,演不明白,这个是很致命的事情。所以后来真正了解到了,喜剧确实是有一定门槛的。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com