七周年感人的一幕(7周年祭那场山崩地裂)

7年了。每临近这一天,我心情沉重,埋头把自己手上的工作安 排得满满的,累了就着黑夜睡去,不愿让大脑有多余的空隙,似乎在有意地回避什么。每到这一天,胸口隐隐地作痛,不想说话,一个人静默而行。手机是静音模式,太多的信息,问候、缅怀、追忆、祝福,让我无法回复。

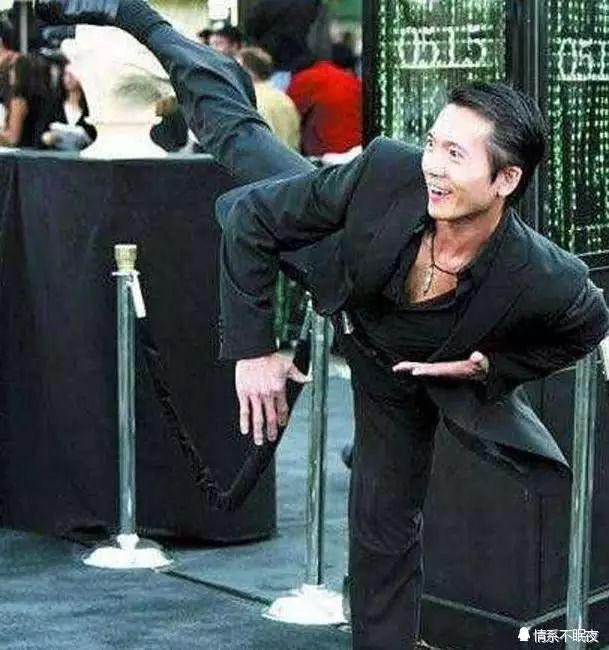

时任鲁甸县委副书记、县长的张雁(本文作者)在救灾一线。

那场山崩地裂

2014年8月3日16时30分,一场突如其来的地震,发生在牛栏江河谷一带,震源深度12公里。短短6秒左右,却完全释放了6.5级地震的能量,使得鲁甸县龙头山镇烈度高达9度,是云南省14年来、滇东北地区40年来、鲁甸县百年来,烈度最强、破坏最大、伤亡人数最多、救灾难度最大的一次地震。

顷刻间,山河破碎、房屋坍塌、交通损毁、通信中断、生命消殒,造成95万多人受灾,617人罹难、112人失踪、10万余间民房倒塌,甘家寨子一个村整体被垮塌的山体彻底掩埋,牛栏江因山体大面积崩塌堵塞河道,造成迄今为止世界上最难处置的堰塞湖。

原本美丽的家园,顷刻间不复存在。

这一刻,成国殇。

至今都无法接受,眼睁睁地看着面前:天塌地陷、家园尽毁,到处是残垣断壁,到处是千疮百孔,随处是惨烈痛苦的呜咽,随地是惊恐万状的呼救,山石滚落塌方的肆虐,轰然倒塌的建筑物、瞬间消失的村庄、压垮挤碎了的血肉躯体。

撕心裂肺地窒息!

一直怕,怕回忆这段在大自然灾害面前的血肉抗争,不愿提及。打开记忆的闸口,等于重新撕开伤口,在血迹模糊里再次经历千刀万剐。

灾后恢复重建之后,我工作调动到旅游部门,我觉得对自己的人生是很好的安排,经历着生命的生死与美好,不失为鲜明对比的人生历练,让我更加珍惜大好山河,努力做好旅游工作。还请了著名作家贾平凹先生帮助题写《行旅昭通》、央视康辉爱心代言“磅礴乌蒙·神奇昭通”。这是一片热土,热爱并享受旅游工作带来身心的慰藉与愉悦。

直到2017年,中组部在珠海办了一个全国县委书记培训班,筹备组通过民政部门联系到我,就《重大自然灾害的应急救援》作交流研讨发言。我以自己已不在鲁甸县工作而谢绝了,后来云南省民政厅又联系昭通市委,要求我参加。那一周的夜晚,拟写发言稿、制作PPT,抗震救灾的一幕幕清晰再现,一次次刺痛着敏感的神经。

匆匆赶往珠海的行程中,我带上了昭通作家曾令云先生的长篇纪实文学《生死涅槃》,先生在2015年首发式后便赠予我,我潜意识阻止自己,未触摸这些文字。行程中捧着书读阅,地震灾难猝然袭来的暴虐、悲惨场面的展现,泪水奔涌而出!抗震救灾过程的客观理性思考,恢复重建的不屈奋斗以及昭通大地上的人们共同的伤痛记忆、感恩和希望,历历在目。

流着泪,合上书,原来,我竟从未忘记过鲁甸6.5级地震的一幕幕!

亲历三次5级以上地震

救灾恢复重建

我亲历过2006年盐津“5·12”地震,震中就在自己工作了5年的豆沙镇, 5.1级地震造成22人遇难、100余人受伤、1400余间房屋倒塌、7000余间房屋严重损坏。也亲历过2012年彝良5.6级地震,因灾遇难80人,房屋倒塌7138户30600间,损失严重。但2014年鲁甸6.5级地震,空前的灾难,那一瞬,天崩地裂、满目疮痍,600多人的生命,停留在了那一天,断水、断电、断路、失联…… 一时间,龙头山镇仿佛成了“孤岛”。

亲历一次次的苦痛、艰辛和抗争,也见证着一场场灾害来临时的守望相助、奋勇抗灾的感人场景。

面对一个又一个的灾难,昭通饱经沧桑、坚韧不拔、绝地奋起、浴火重生!

在灾难灰暗的底色上,永远跳动着的是一束束明亮耀眼的人性光辉,是直面灾难、科学救灾、不屈抗灾的民族精神!

灾情就是命令

时间就是生命

怎么能忘记?地震发生后,第一时间作出重要批示;国务院紧急启动Ⅰ级救灾应急响应,中央军委立即指示原成都军区、云南省军区和武警云南省总队派出官兵火速赶赴灾区。

震后10分钟,第一批救灾队伍云南省武警总队官兵,携带各类物质装备,向震中进发;震后10多分钟,云南省政府下发指令,第一批救灾物资于次日凌晨1时送达灾区;震后1个多小时,救援队伍赶到震中灾区;震后3个小时,100名国家地震局工作队员飞赴灾区,国家救援队100名队员到达震中龙头山镇开展救援。

3万多名救援队伍,解放军指战员、武警部队官兵和各级干部、社会各界投入抗震救灾,危难关头,有咱们中国伟大的救援力量!

怎么能忘记?震后次日,国务院总理李克强和时任国务院副总理汪洋赶赴灾区,不顾余震频发的危险,徒步数公里深入到受灾最为严重的地方,看望慰问受灾群众,指挥部署抗震救灾工作。国家抗震救灾联合工作组迅速成立,及时赶赴并驻扎灾区指导工作,紧急下达云南应急救灾资金22亿元;党中央、国务院的高度重视、亲切关怀,给灾区人民战胜灾害和困难带来了巨大的力量,给我们开展抗震救灾带来了巨大的信心和动力。

怎么能忘记?由于灾区现场救援的参与主体众多,面临的救援目标多且分散,地震救援困难重重、险情不断,给面对灾难的中国救援力量提出了巨大的挑战。综合应急响应指挥系统的建立,提高各级各部门协调联动水平,形成统一指挥、反应灵敏、运转高效的联动机制,组织一切力量联合抗灾,战天斗地。

“一方有难,八方支援”,一浪高过一浪的呐喊;无数的国人捐款献血,无数的国人不远万里奔赴现场,尽己所能参与抗震救灾;无数的国人用不同的方式鼓励着灾难中的同胞。目标只有一个:用坚强的意志,跟死神抗争,跟时间赛跑,生命至上,尽力把灾害的损失降到最小。

那日,空气中弥漫着浑浊的烟尘,远处山脊被抓出一条条巨大伤痕,石头裹挟着沙土倾泻而下。地面还在摇晃,气氛如被绷到极点的弦。我们拼命跑,我们和武警官兵、民兵应急分队一起朝前冲,迈过沙坝那段震垮的房屋、阻断的路,绕道冲进龙头山,县里几个随行人员没跟上,甩落在了半途。当时就一个劲,父亲的话在耳边响起:你是县长,不能往后退!

地面还在不断地凶猛摇晃,远处随即传来轰隆巨响,房屋如风中树木左右倾斜。中队长给士兵们下了命令:见人就救!见人就救!

白发的奶奶抱着渐渐冰凉的孙子,惊恐后拿着镰刀使劲地哭着、吼着、刨着倒塌房屋的兄妹俩,扑在死去的血肉模糊丈夫身上痛哭的妻子,呆呆跌坐在地上目光无神的老人……“来人啊,救救孩子吧!”“妈妈,妈妈!你醒醒啊!” ……

人在大自然肆虐的面前,如此苍白无力。我们无法去安抚一个个悲恸的心灵,只是被眼前的一幕幕激怒,红了眼只晓得拼命投入救人、救人!

作出重要指示:把救人放在第一位!

那日,跟随省、市领导在滚石阻断的山路上,冒着余震攀爬山石,在我们的身后,墙壁倾塌,房顶轰然落地。沿途到处听到的都是揪心的嚎啕声……

有用门板、楼梯,但更多使用树木棍绑捆成简易的担架,护着伤员往村外抬送的,有用布条包扎捆绑着受伤的村民,相互搀扶挪走的,还有躺在地上尚存一丝气息的、砸伤砸断胳膊大腿的、头脸流满鲜血的……

那些压挤击碎的血肉之躯啊,血在视野里殷红一片,无法抹去。

狂风雷电暴雨余震

我们生死与共

地震当晚,电闪雷鸣,树枝被折断,玻璃窗被风击碎,紧接着一阵持续40分钟左右的单点暴雨以迅雷不及掩耳之势从天而降。正在龙头山镇中心完小操场开会的省、市、县、乡的干部浑身被淋湿,但没有一人退缩、一丝躁动,紧靠手电筒的光亮,抗震救灾工作在部署。

塑料布搭起的临时棚里挤满了正在救治的伤员,老乡们无家可归。老老少少几乎都围在会场四周,没有话筒,会议发言的声音伴着雨落声仍很大声清晰,几乎都没有伞。

我们就是老乡们的依靠。余震仍一波又一波袭来,像发了疯的恶魔,而我们所有干部群众,在一起!在一起生死与共!

那日,凌晨4时30分的骡马口,凄凉阴森。我和民政局局长一起负责带着民兵应急分队,整理横陈在路口山坳的遇难群众的遗体。“死者为大”,我觉得胸口堵得难受。

第二天下午,甘家寨泪流满面的老百姓围着我,哭声一片,“一个村庄就这样被掩埋了,挖挖吧!万一还有救呢!”工作人员纷纷劝解,有人跪了下来说:“我一家七口人全在里面了!”“活要见人,死也要见个尸啊!”我强忍住泪水,从喉咙里吼出“挖!”这个字,尽最大的力量,哪怕一丝丝希望,或者一丝慰藉吧!

那日,从光明村回来的路上,山顶突然飞落的巨石,令后面车辆里的同志探身出窗大声呼叫,还没回过神,巨石“轰”地一声砸在我乘坐车的前轮上,近在咫尺,当时似乎也没什么感觉,如今想来令人不寒而栗。

8月正是天气暴热的时候,细菌嚣张,我的皮肤、身上出现红肿、发痒然后溃烂。武警医生陈本善对我说:“毒气感染了,得尽快熬起大锅草药汤。”那一阵,龙头山镇救灾、受灾的人人皆喝,病情有效遏制住了。我的眼睛炎症感染拖延下来,间接性水肿,离开鲁甸后才到医院做了手术,取出粘连组织。

驻扎震中龙头山的日子

40多天驻扎龙头山镇,曾男女混居在一个大帐篷里,目睹了半瓶矿泉水大家喝,一个拳头大的苹果你让我、我让你,舍不得吃。7天7夜,是的,没有男女之别,这里有的只是战士。在那样的环境中,能激发人的斗志,挑战身体的极限。嗓子嘶哑了,发不出声音,就用小纸条用手比画;晕倒了,医生检查没大碍休息后又去忙,没有苦累,只有战斗。官兵战士、医护人员、志愿者、新闻记者等,每个人都在拼命。

老百姓心疼庄稼与搭建帐篷医院的志愿组织争执起来,我抓起草帽带人赶过去,站在那山丘上做群众工作,告诉大家“救人要紧,青苗补偿费会按规定补偿,大家必须支持,尽快把医院建起来!”没想到群众都没出声。一大片庄稼被很快砍倒,有几个村民在抹眼泪,庄稼是他们的命根子,但为救更多人的命,已不分你我。

后来,我搬在中学的一间宿管房住宿。那天半夜因下雨后电线老化燃烧,竟浑然不知,直到救火的士兵破门而入,我起身看到小屋子熏烧浇水后冒着的黑烟,黑乎乎的墙,不敢相信自己的瞌睡这么大。

武警水电部队打硬仗,红石岩堰塞湖终于爆破泄洪!

洪水退去,空气中弥漫着令人窒息的味道。心情压抑,更激励我们陪同水电专家踏勘,四方支持拿出科学处置堰塞湖的方案,灾难的无情吞噬阻止不了救灾抗灾的奋争!

中秋之夜,皎洁的月光照在龙头山上,月亮很亮很圆,我们和解放军部队14军的邓志平副军长及官兵一起立正唱着嘹亮的军歌,有百姓走出帐篷和我们站在一起,大家一起唱《团结就是力量》;看着武警部队的战士们脸上晒破了皮,起了一层灰红色的“锅巴”;看看自己浑身也没一个女人样,我们笑了。对,我们是战士,可以流血流汗,不可以流泪!

老百姓们最敬爱的亲人解放军,是灾区最亮的星!都是年轻的士兵啊,最险最难他们上,最脏最累他们干!咱们血气方刚、善战勇敢的中国军人!

时任昭通市委书记的刘建华先生写下一首词:秋雨凄凄,地动山摇,天愁云低。大灾夺命,金江无咽饮泣。亲人恓惶满脸泪,哀声此伏彼起。举目皆瓦砾,苍生魂去,悲风来袭。灾情火样急,主席决断,号令上万兵力;总理急行,运筹帷幄灾区。风雨同舟生死共,将士舍生忘记。阴霾终散尽,雨后放晴,彩虹可期。

让人难忘!让人振奋!

7年过去了

时光流逝,一场万劫不复的灾难过后,这片土地已经恢复了往日的生机。7年过去了,岁月抹去满目疮痍,抹不去疼痛的记忆。我们缅怀生命的逝去,也铭记危急时刻的生死救援、灾难面前的大爱无疆、震后重建的守望相助,也见证凤凰涅槃后的重生。

经历过这些刻骨铭心的痛,成为我人生最宝贵的经历。人类在大自然面前,表现出的那种坚韧不拔、顽强不屈、百折不挠的精神,深深烙印在我心底,成为不断激励我人生的正能量!

有过生死,见证大爱,我也真正读懂了“除了生死再无大事”,便拥有了永不放弃的力量,之后,再没什么困难可以摧毁我、击倒我。面对转瞬即逝的生命,学会珍惜当下、知足感恩、热爱生活,因为活着就是最大的幸福和成功。看淡世俗名利,激情地去学习、去爱岗敬业,保持乐观积极、豁达开朗,把工作交给自己,把自己交给组织,努力到感动自己,奋斗到感染别人。

做公益群团工作,关注最易受损群体的生活,发现生命中的感动,记录爱与奉献中的人道!或许不被人理解,人情凉薄,生活有时难免会看不到光,艰难中要倔强地努力着,把自己变成那道光,照亮自己。我想,生活就是不屈服、不放弃,命运就在你的坚强里。无论什么时候,真正能激励你、温暖你、感动你的是充满正能量的你自己。

不该忘记自己走过的路,同情的人,呼唤的正义,渴求过的尊重,是这些东西构成了我生活的根基,即便在以后的日子里体会过失落,品尝过寂寞,经历过幻灭,领受了嘲讽,也不会轻易洗去自己那层名叫“共情”的底色。

问心无愧,无惧时光,有恩有爱。

报国行赴难,古来皆共然。

生命至上!人民至上!昭通人民从不畏惧灾难,并非他们有异于常人的力量,而是灾难从来都是他们的历史与现实的另一面。正是灾难赋予了昭通人的性格,正是灾难塑造了他们和这片生活着繁衍着的生生不息的土地,塑造了我们共同的国之大者——中国!

又到8月3日,每年的今天都会想起你,那位被山上滚落的石头击中后卷入堰塞湖激流中壮烈牺牲的战士谢樵。好兄弟,一切都会过去,唯有你走时留下的年仅24岁青春的背影,在我的心头难以磨灭。也想起那些灾难中逝去的生命,7年了,但在这一天,我仍旧泪流满面。

你们看得到吗?如今龙头山镇重建家园,甘家寨76岁的老妈妈,满满的幸福感写在脸上。

买一束清香素雅的玫瑰,如往年一样,祭那些永远留在鲁甸6.5级地震中的村民、战士和干部职工。

生活还在继续。当年从龙头山镇废墟里刨救出来的小邱姑娘,已考上心仪的医学院,毕业后与相爱的人结婚,刚生了一个大胖小子,让我给他起名,这样真好。

继续这样,平和、友善、慈悲地生活着,爱宇宙山河的美丽,爱生活点滴的温暖,爱人间烟火的美好、温暖、善良。

往期回顾

▶2021秋季读昭通城一年级、初一的学生家长速看,招生方案来了

▶多地拉响警报,这个紧急通知必看!昭通疫情防控升级!

▶昭通多县明确:没健康码不得进出密集场所,查验不力单位停业整顿

▶昭通书记市长率队,慰问最可爱的人!

▶红码隔离14天4次核检黄码居家7天核检3次,昭通市民39地别去

▶昭通再发疫情防控通告:今天起,从这些地区返昭入昭,请主动报备!

▶重磅!昭通十四五规划纲要出炉,信息量巨大!(附全文)

▶昭通多县疫情管控再升级:容留“三非”人员顶格处罚;举报最高奖10万元

来源丨@昭通日报 微信(ID:ztrbwx)丨张雁

审核丨吕翼

运营总监丨张永刚

责任编辑丨张永刚

实习编辑丨崔大青 鲁孟琳 刘恒 王汝静 刘颖 李清亭

校对丨胡远松

投稿邮箱丨519045426@qq.com

广告咨询丨0870—3191969

@昭通日报 微信团队

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com